○文書の左横書きの実施について

昭和35年6月15日

(趣旨)

第1条 この公示は、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書き実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、左の各号に掲げるものを除く、全ての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和35年7月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書きの実施要領は別に定める。

附則

これは、昭和35年12月31日までの間は、やむをえないものに限り、なお、従前の例によることができる。

附則(平成元年9月1日)

この改正は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日)

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施要領

文書の左横書き実施に関する具体的事項は、この要領の定めるところによる。

第1 文書の作成

文書の作成に当たつては、縦が横になるほか本質的な相違がなく、数字及び記号の用い方等に多少の相違点があるのに過ぎない。

なお、文書の作成に当たつて必要な事項の概要は、次のとおりである。

1 文章

文体は、辞令、公示令達文、契約文、議案及び法規文は原則として「である」体、その他往復文等は「ます」体を用いる。

文章は、口語文を基調とした易しい用語で統一し、簡潔で要領よくまとまつたものでなければならない。

2 用字及び用語

(1) 用字

用字は、漢字と平仮名を用いる。ただし、外国からの借用語又は特に必要とする事物の名称などには、片仮名を用いる。

漢字及び仮名遣いは、次の範囲内で用いる。ただし、人名、地名等漢字で表すものは、この限りでない。

常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日付内閣訓令第1号)

法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付内閣法制局総総第208号内閣法制次長通知)

(2) 用語

用語は、日常一般的に使用されている易しい言葉を用い、音読する言葉で意味の二様に取れるものなどは、なるべく用いない。

例 協調する(強調)=歩調を合わせる

勧奨する(干渉)=すすめる

(3) 縦書きと異なる数字及び記号の用い方

ア 数字

数字は(エ)に掲げるものを除き、アラビア数字を用い、その用い方は、次のとおりとする。

(ア) 数字の区切り方

数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号等特別なものには、区切りを付けない。

(イ) 小数、分数及び帯分数の書き方

小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

区分 | 良い書き方 | 悪い書き方 | |

小数 | 0.863 |

| 0,863 |

分数 |

| 2分の1 |

|

帯分数 |

|

|

|

(ウ) 日付・時刻及び時間の書き方

日付・時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |

普通の場合 | 昭和35年4月1日 | 8時30分 | 8時間 |

省略する場合 | 昭和35.4.1 | 8:30 |

|

昭35.4.1 |

|

|

(エ) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

固有名詞

(例) 三和町 九州 二重橋

概数を示す語

(例) 四・五日 二・三件 数十日

数量的な意味の薄い語

(例) 一般的 一部分 四分五裂

慣用的な語

(例) 一休み 二言目 三月(みつきと読む場合)

(オ) 記号の用い方は、おおむね次のとおりである。

区分 記号 | 用い方 | 備考 |

。(まる、句点) | 1つの文を完全に言い切つたところに必ず用いる。括弧の中でも用いる。 |

|

、(てん、読点) | 文章の中で、語句の切れ目に用いる。助詞「て」「に」「を」「は」「が」「も」の後には差し支えない限り「、」を用いる。「ただし」「また」「なお」その他文章の始めに置く接続詞の後には差し支えない限り「、」を用いる。 |

|

・(なかてん) | 事物の名称を列挙するときには「・」を用いる。外国語又は外来語の区切りにも「・」を用いる。 | 法律・政令・訓令サグラダ・ファミリア |

.(ピリオド) | 日付又はアルファベットによる略語若しくはローマ字による略語には、「.」を用いる。ただし、誤解が生ずるおそれがないときは、この限りでない。 | 平16.4.1 W.H.O N.H.K |

,(コンマ) | 数字の区切りに用いる。 | 1,234 |

( )(括弧) | 語句若しくは文章の後に注記を加えるとき又は見出しその他の簡単な独立した語句を掲記するときは、( )を用いる。 | 市長の決裁(回覧を含む。以下同じ。)を……… |

「 」(かぎ) | 引用する語句又は文章を引用するなどその部分を明示するときに用いる。 |

|

……(点線) | 語句の代用などに用いる。 |

|

:(コロン) | 次に続く説明文又はその他の語句のあることを示す場合などに用いる。 | 注:……………… 電話:5…4567 |

~(なみがた) | ……から……までを示す場合に用いる。 | 京都~大阪 第1号~第5号 |

―(ダツシユ) | 語句の説明、言い換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。 | 信号灯:青―進め 有楽町1―1 |

〃(のの字書き) | 表などで同一であることを表す。 |

|

→(矢印) | 左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。 | 車輌→車両 |

その他

a 繰り返し符号「々」は、必要に応じ同じ漢字が続くときに用い、「〃」や「ゝ」は用いない。ただし、次の例の場合は、「々」を用いない。

(例)民主主義

b 傍点及び傍線を用いる場合、傍点は上に「編さん」、傍線は下に「能率的」のように用いる。

c 〔 〕(袖括弧)・(( ))(ふたえ括弧)・『 』(ふたえかぎ)などは、縦書きの場合と同様に用いても差し支えないが、?(疑問符)!(感嘆符)は、原則として用いない。

d 項目を細別するときは、次の順序で記号を用いる。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

なお、見出し記号には、記号の横に「、」を打たず、1字分を空白として次の字を書き出す。

第1

1

(1)

ア

(ア)

a

(a)

3 書式

書式の一般的な定めは、おおむね次のとおりである。

(1) 共通的事項

ア 本文は、1字空けて書き出す。

イ 「ただし」「この場合」及び「そのものが」などで始まるものは、行を改めない。ただし、「なお」書き、「おつて」書きには行を改め、1字空けて書き出す。

なお、「なお」書きと「おつて」書きの両方を用いるときは、「なお」書きを先にする。

ウ 1行の字数及び各行の間隔は、全体の釣り合いを考えて適当な間隔を空ける。

エ 「下記のとおり」によつて本文の下に、「記」の字を用いる場合の位置は、左右の中央に書く。

オ 漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に書く。

(2) 内部関係文

内部関係文には、伺文(起案)、復命書、事務引継書、内申書、願い・届及び辞令があるが、その書式例は、別に定める。

(3) 往復文

往復文には、照会、回答、通知、報告、依頼、申請、進達、副申、諮問、答申、建議、上申、協議、督促、勧告、送付及び通達等があるが、その書式例は、別に定める。

(4) 賞状類、書簡文、挨拶文の書式例は、別に定める。

(5) 公示令達文

公示文及び令達文には、公示並びに訓令及び指令があるが、その書式例は、別に定める。ただし、訓令は法規文の書式による。

(6) 契約文・証明

契約文及び証明の書式例は、別に定める。

(7) 議案

議案の書式例は、別に定める。

(8) 法規文

法規文には条例、規則並びに訓令、要綱及び要領があるが、その書式は、別に定める。

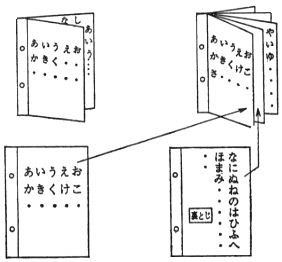

第2 文書のとじ方

文書は、左とじとする(図1)。ただし、特別な場合の文書のとじ方は、次による。

1 縦書きの文書のみをとじる場合は右とじとする。

2 A4判用紙を横長に用いた場合は、上とじとするものとする。ただし、この場合は、例外的に行なわれるものであるから、簿冊の編さん関係を特に注意すること。(図2)

3 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。(図3)

4 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。(図4)

(図1) | (図2) |

|

|

(図3) | (図4) |

| |

第3 用紙

1 用紙の規格

用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合その他特に必要のある場合は、この限りでない。

2 用紙の用い方

用紙は、原則として縦長で用いる。

第4 経過措置

1 用紙類

現在使用中の縦書き用として印刷の用紙類は、手持ち残量のある間、これを左横書き用に活用し、活用不可能なものは、そのまま縦書きとして使用することができる。ただし、その期間は、昭和35年9月30日までとする。

2 公印

公印は、現在のまま使用し、改刻するときは左横書きにあらためる。

附則(平成19年4月1日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。