○長岡京市家庭内事故等連絡体制整備事業実施に関する規則

平成12年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の高齢者が簡単な操作で緊急通報又は各種相談等が行える装置(以下「緊急・相談通報装置」という。)を貸与し、緊急・相談通報装置による通報及び相談内容を適切に対応する知識を有する職員を24時間体制で配置することにより、自立した生活の支援に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この規則により実施する事業を家庭内事故等連絡体制整備事業(以下「シルバーほっとライン」という。)という。

(業務)

第3条 シルバーほっとラインは、緊急通報(相談通報を含む。)を受信するセンター(以下「受信センター」という。)において、対象世帯に設置する緊急・相談通報装置からの受信又は呼びかけ等、それぞれの機能分担に基づく必要な業務を行う。

(利用対象者)

第4条 シルバーほっとラインを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の独居又は満65歳以上の者で構成する世帯で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要支援又は要介護状態区分のうち、要支援認定又は要介護認定を受けており、障害高齢者の日常生活自立度B1~C2に該当する者若しくはこれに準ずる状態の者

(2) 満75歳以上の独居の者又は満75歳以上の者で構成する世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、既に緊急・相談通報装置を設置している者と同一の世帯に属する者は、新たにシルバーほっとライン緊急・相談通報装置の設置申請を行うことはできない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(実施主体)

第5条 この事業の実施主体は、長岡京市とする。ただし、市長は、利用者及び費用負担額の決定並びにシルバーほっとラインの利用の廃止の決定に係る事務を除き、シルバーほっとラインの適切な運営を確保できる者に委託して行わせることができる。

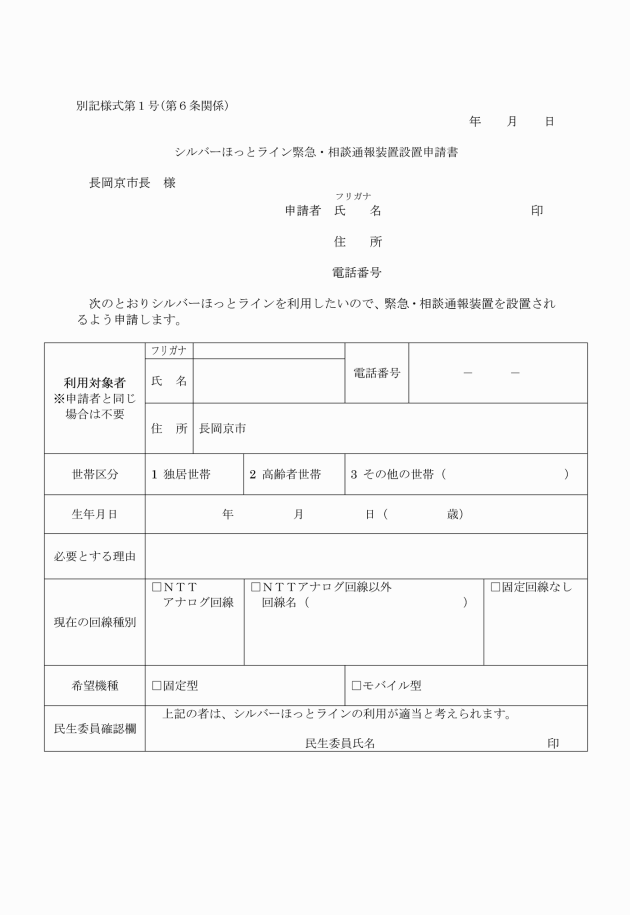

(申請)

第6条 シルバーほっとラインの緊急・相談通報装置の設置を希望する者は、シルバーほっとライン緊急・相談通報装置設置申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請に際しては、緊急時に迅速に対応が可能な近隣の協力者(以下「協力員」という。)1人以上を確保しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

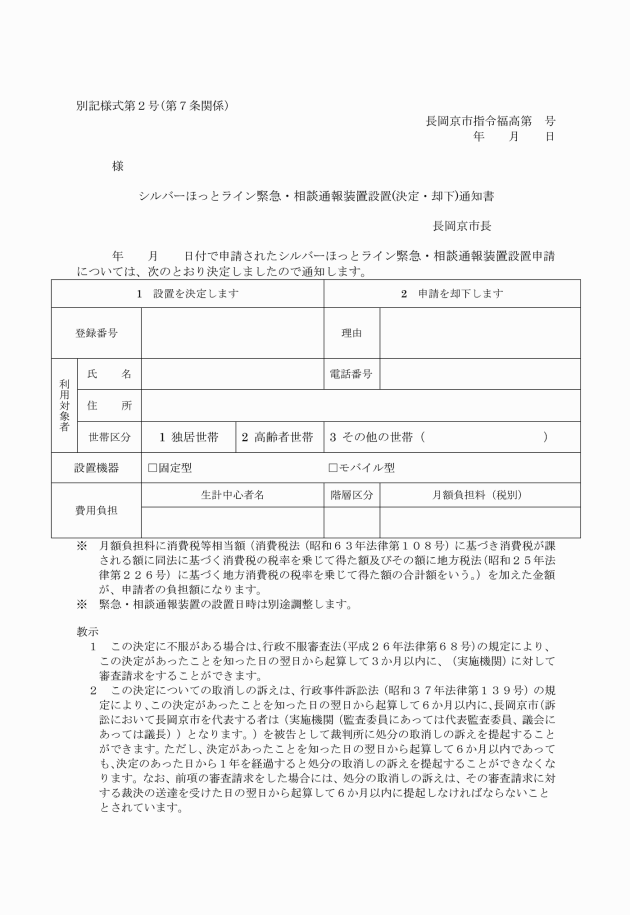

(機器の設置)

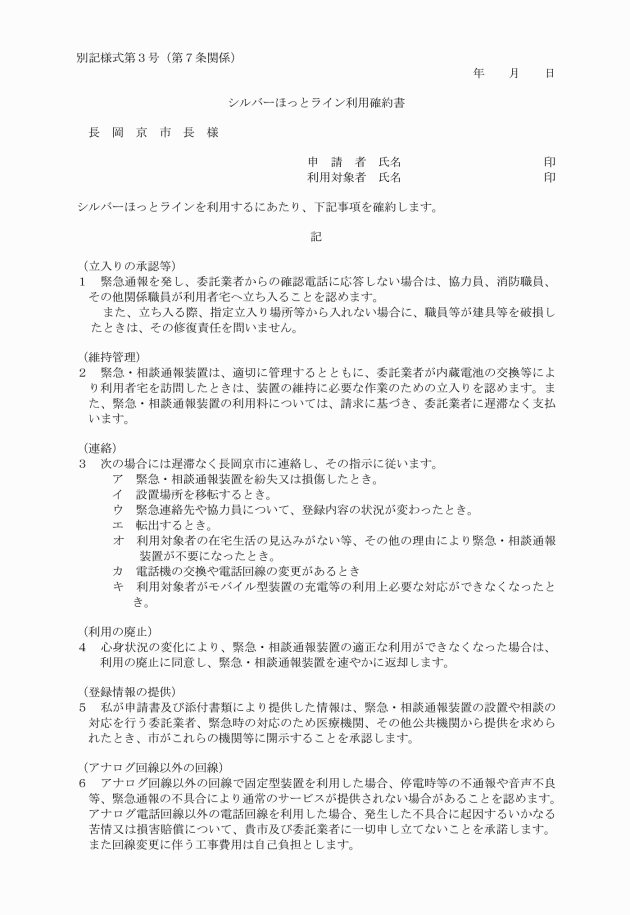

第8条 市長は、この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、受信センターに必要な情報を登録するとともに、当該利用者の属する世帯に対して緊急・相談通報装置を貸与し、設置するものとする。

(機器の管理)

第9条 利用者及び利用者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は緊急・相談通報装置が正常に作動するよう、常に適正な管理に努めなければならない。

2 利用者等は、緊急・相談通報装置を破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に連絡するとともに、その損害額を賠償しなければならない。

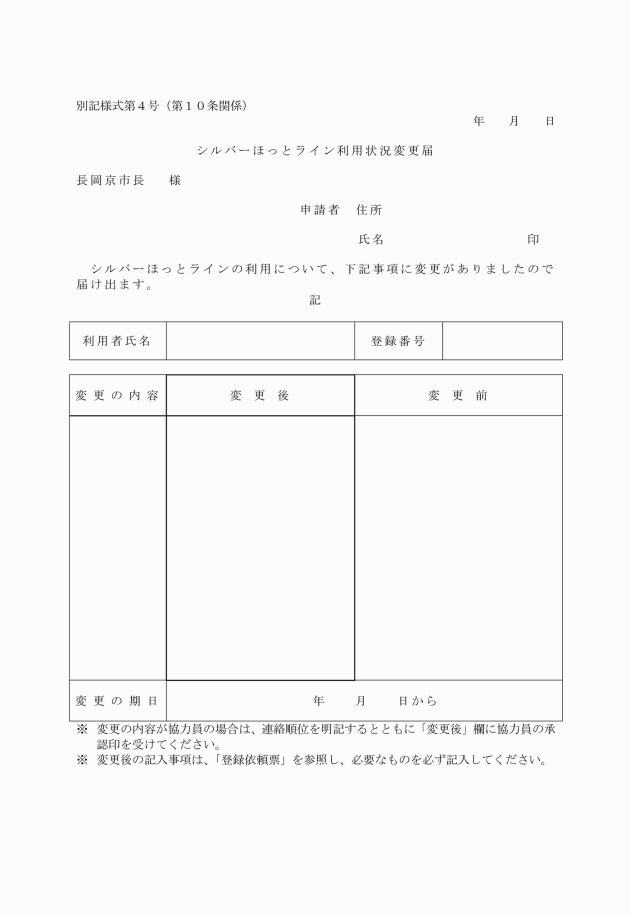

(変更の届出)

第10条 利用者等は、申請の内容に変更が生じた場合は、速やかにシルバーほっとライン利用状況変更届(別記様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(利用廃止)

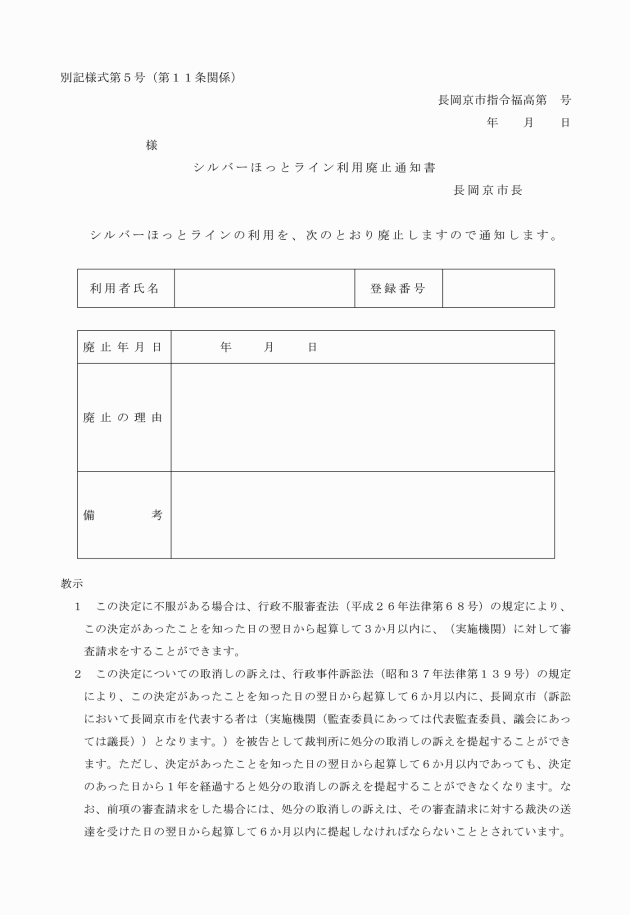

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、シルバーほっとラインの利用を廃止することができる。

(1) 利用者等が利用を辞退したとき。

(2) 利用者が第4条に定める利用対象者でなくなったとき。

(3) その他発信の乱用等利用者が緊急・相談通報装置の適正な利用ができなくなったとき等廃止が適当と市長が認めたとき。

(4) 利用者が、市長が定めた期限までに利用料を支払わなかったとき。

(費用負担)

第12条 緊急・相談通報装置の利用料は、別表に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。

(協力員)

第13条 協力員は、利用者等に依頼された私的協力者とし、利用者に対する日常的な見守り及び緊急通報時の状況確認等を行う。

(受信センターの業務)

第14条 受信センターは、利用者からの緊急通報を受信した場合に、必要に応じて協力者への確認依頼又は消防局等に速やかに出動要請を行う等、適切な措置を講ずるものとする。

2 受信センターは、業務に伴う統計処理等を行い、市長に対して適宜報告するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 シルバーほっとラインの運営に当たっては、市長及び受信センターは、地域包括支援センター、その他必要な機関との連携に努め、シルバーほっとラインの推進を図るものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年8月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

附則(令和元年6月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市緊急通報体制等整備事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に緊急・相談通報装置を設置した者について適用し、同日前に改正前の長岡京市緊急通報体制等整備事業の実施に関する規則に規定する通報装置を設置した者については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

費用負担基準

費用負担の階層区分 | 利用者負担月額 | |

円 | ||

A | 生活保護法(昭和25年法律144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |

B | 生計中心者の当該年度の市民税が非課税の世帯 | 0 |

C | 生計中心者の当該年度の市民税が課税(以下「市民税課税」という。)でその前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下の世帯 | 300 |

D | 生計中心者が市民税課税でその前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の世帯 | 500 |

E | 生計中心者が市民税課税でその前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の世帯 | 800 |

F | 生計中心者が市民税課税でその前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の世帯 | 1,000 |

G | 生計中心者が市民税課税でその前年の合計所得金額が400万円以上の世帯 | 1,200 |

備考 第6条の規定による申請が4月から7月までの場合においては「当該年度の市民税」とあるのは「前年度の市民税」とし、1月から7月までの場合においては「前年の合計所得金額」とあるのは「前々年の合計所得金額」とする。