○長岡京市人事評価に関する訓令

平成28年3月31日

合同訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の職務遂行における能力及び成果を公正かつ客観的に評価し、評価の結果に応じた昇任、昇格、異動配置及び給与措置(以下「給与等の措置」という。)を講ずるとともに、職員の職務遂行能力の発揮及び主体的な能力の開発を推進し、評価の結果に基づく計画的な人材育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において人事評価とは、職員が職務の遂行において発揮した能力及び成果を職務内容と職責に応じて評価し公式に記録することをいう。

(人事評価の項目)

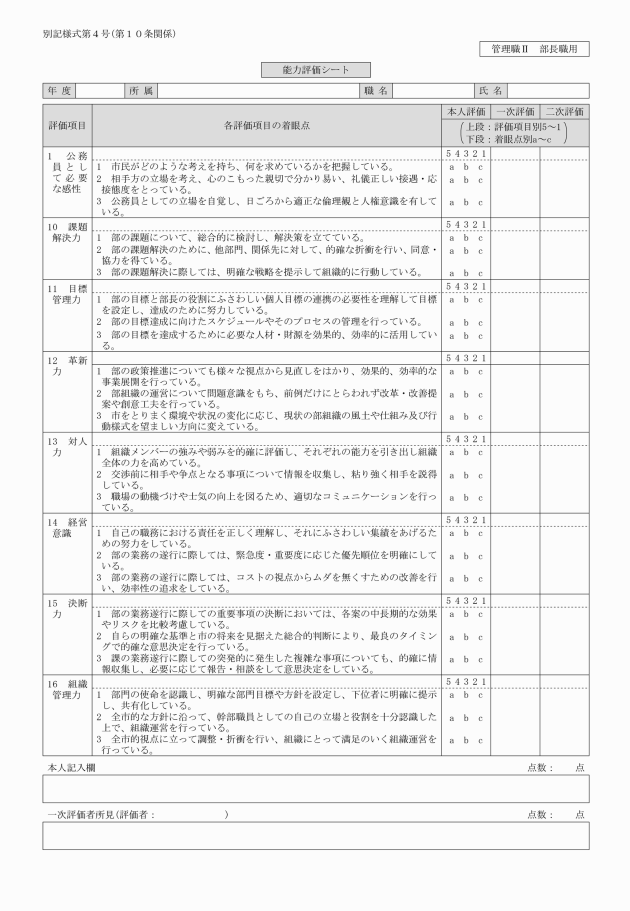

第3条 前条の評価は、次に掲げる評価項目を総合して行う。

(1) 成果:目標管理における達成度の評価(以下「成果評価」という。)

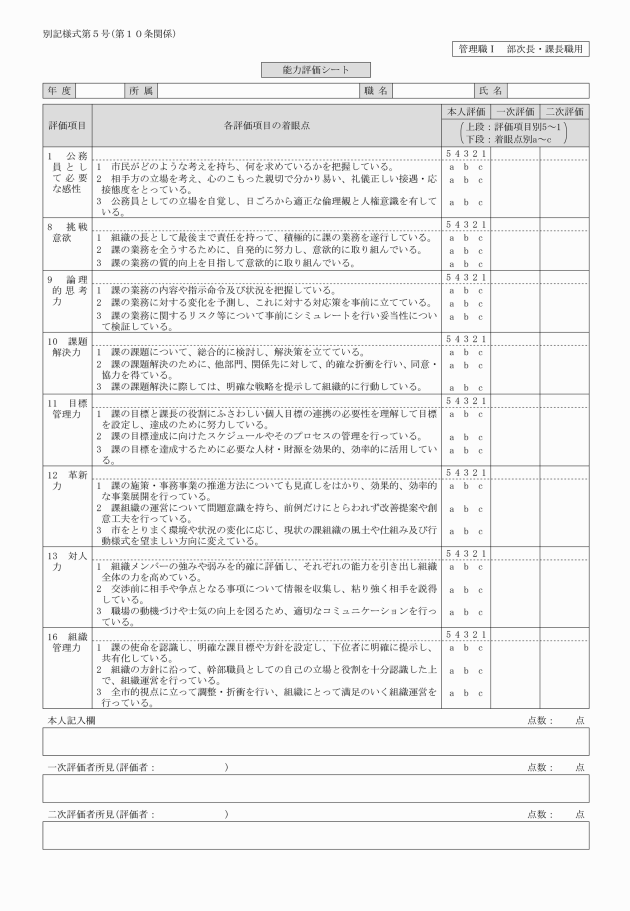

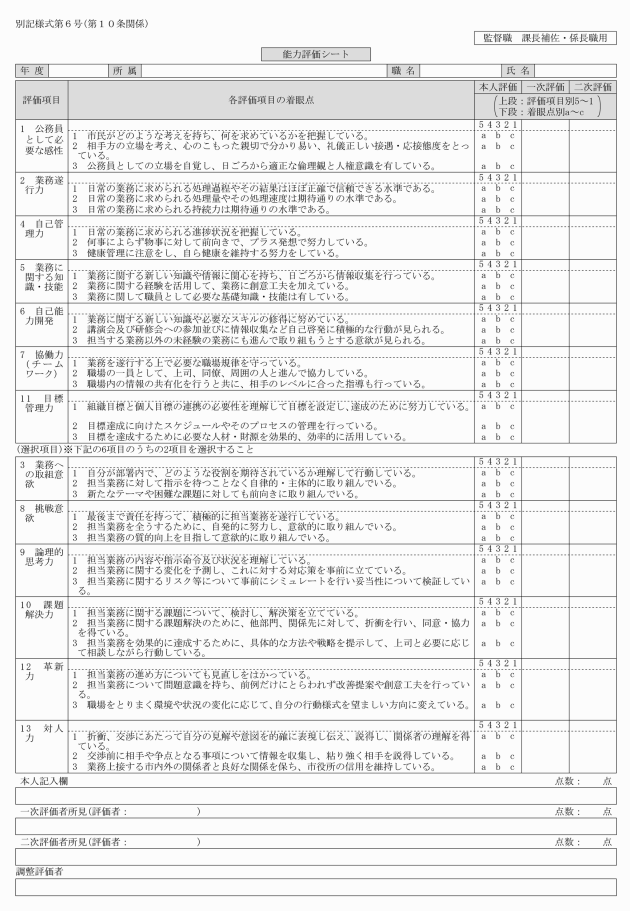

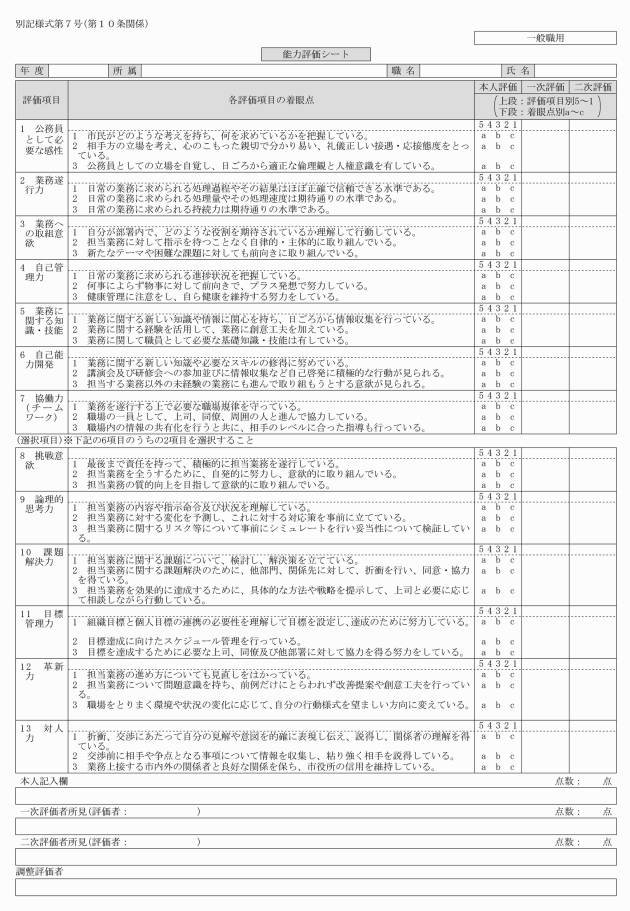

(2) 能力:職務遂行能力の発揮度の評価(以下「能力評価」という。)

(被評価者)

第4条 人事評価は、一般職の職員(以下「被評価者」という。)を対象とする。ただし、心身の故障その他の理由により適正な人事評価を行うことが困難と思われる職員については、この限りでない。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、定期人事評価及び特別人事評価とする。

(定期人事評価の実施)

第6条 定期人事評価は、次に掲げる者を除く被評価者について、毎年1月1日を評価基準日(以下「基準日」という。)として実施するものとする。

(1) 理事及びこれらに相当する職にある者であって、市長が定期人事評価の実施が適当でないと認める者

(2) 年度の途中で採用された者

(3) 休職、長期の出張、研修その他の理由により、市長が、定期人事評価を実施することが困難であると認める者

2 前項第1号に規定する職員についての人事評価は、市長が別に定めるところにより実施することができる。

(特別人事評価の実施)

第7条 特別人事評価は、被評価者のうち次に掲げるものについて、市長が別に定める日を基準日として実施する。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(評価対象期間)

第8条 定期人事評価の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、当該人事評価の基準日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 特別人事評価の対象期間は、前条各号に掲げる者の区分に応じて定める期間とする。

(評価者)

第9条 市長は、人事評価のため人事評価委員会を置く。

被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 評価調整者 | 決定者 |

部長級 | 副市長 | 一次評価者以外の副市長 | 人事評価委員会 | 市長 |

次長・課長級 | 所属部長 | 人事担当部長 | 人事担当部長 | 市長 |

課長補佐・係長級 | 所属課長 | 所属部長 | 人事担当部長 | 市長 |

主査級以下 | 所属課長 | 所属部長 | 人事担当部長 | 市長 |

技能労務職 | 所属課長 | 所属部長 | 人事担当部長 | 市長 |

3 市長は、一次評価者又は二次評価者に事故等があり定期人事評価を実施できない場合においては、別の者を一次評価者又は二次評価者とすることができる。

4 評価者は、適正な人事評価を実施するうえで必要があると認められる場合は、所属する部又は課等の職員に被評価者との個別面接等の評価業務の一部又は全部を委任することができる。

5 前2項の規定による人事評価については、当該評価職員及び二次評価者の承認を受けるとともに、被評価者にその旨を知らせるものとする。

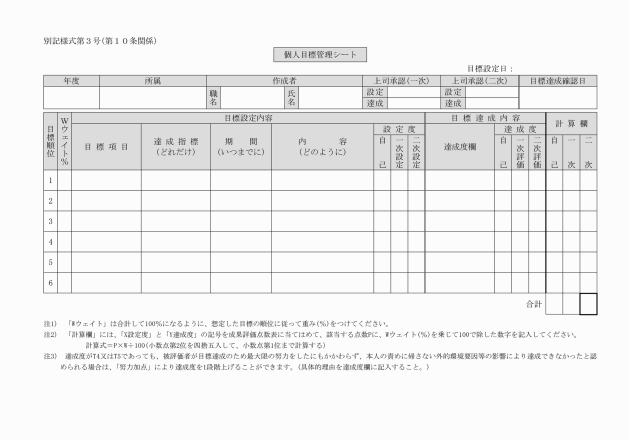

2 個人目標管理シートで定める個人目標は、その後の環境変化等によりその目標を変更する必要がある場合は、別に定める期日までに変更することができる。

3 評価者は、第1項に規定する書類の記入内容について、被評価者と個別面接のうえ、次に掲げる事項を遵守して評価を実施し、その結果を当該書類に記録するものとする。

(1) 日常的に職員に対して観察、評価及び指導を行い、これによって得た事実と資料に基づいて評価すること。

(2) 成果評価は、被評価者の担当業務の遂行過程や結果等の事実のみに基づいて行い、職務遂行に直接関係のない知識、能力、性格、思想、身体の条件その他の事象を評価の対象としないこと。

(3) 被評価者に対する好悪、同情、偏見等の情実に左右されることなく、この訓令の目的を十分に理解し、その目的に基づいて厳正に評価すること。

(4) 評価対象期間外の事象を評価の対象としないこと。

(5) 評価を一律にする又は事実以上に上位若しくは下位に位置付ける等、機械的又は恣意的な評価をしないこと。

(6) 評価者は、被評価者が設定した個人目標の達成を支援するものとする。

4 一次評価者は、評価後速やかに前項の規定による評価の記録(以下「評価記録」という。)を二次評価者に提出し、二次評価者に評価結果について説明するとともに、二次評価者と意見を交換するものとする。

5 二次評価者は、一次評価者の評価結果の説明等を検証のうえ評価を行い、評価後速やかに評価記録を評価調整者に提出するものとする。この場合において、二次評価者は、評価結果について評価調整者に説明及び意見交換を行うものとする。

6 評価調整者は、一次評価者及び二次評価者の評価結果並びに説明等に基づいて評価調整を行い、調整後の評価記録を速やかに市長に報告するものとする。

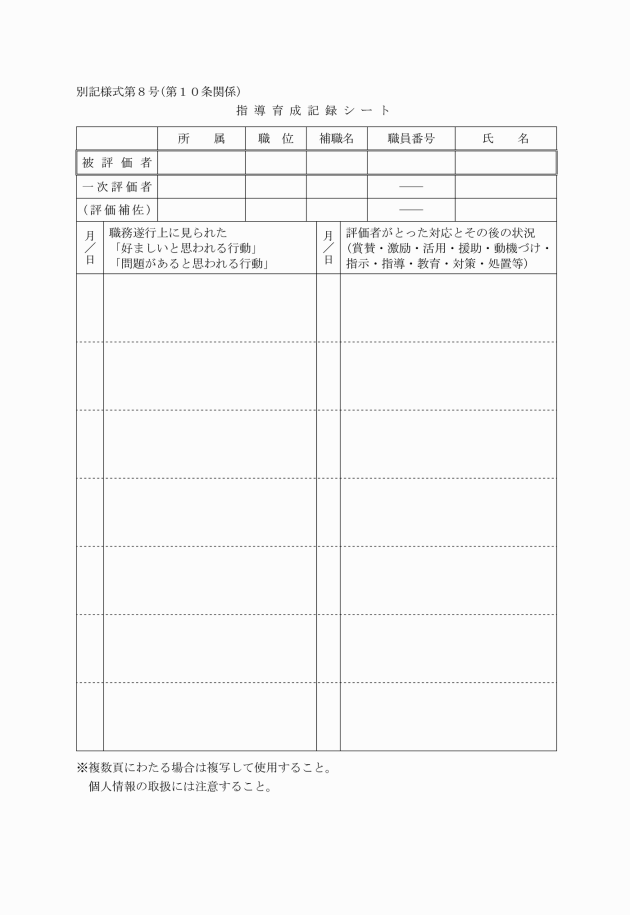

7 能力評価は、対象期間又は特別人事評価の対象期間中に被評価者の行動と、それに対する評価者の指導内容を記録した指導育成記録シート(別記様式第8号)の事実を基礎にして、必要に応じて修正をする方法により評価を決定するものとする。

8 副市長及び人事評価委員会による評価手続については、別に定める。

(評価項目のウエイト)

第11条 評価は、成果評価と能力評価を総合するものとし、職位ごとの各評価のウエイトは次の表のとおりとする。

区分 | 一般職員の職 | 監督職 | 管理職 | ||

主査級未満・保育士(管理職を除く。)・技能労務職 | 主査級 | 課長補佐・係長級 | 次長・課長級 | 部長級 | |

成果評価 | 20% | 30% | 50% | 60% | 70% |

能力評価 | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% |

(評価)

第12条 人事評価の結果は、5段階で評価するものとし、その評語は次に掲げるとおりとする。

(1) S 期待し要求する職位を著しく超えており、上位職としても申し分ない(特に優秀)

(2) A 期待し要求する職位を超えており、申し分ない(優秀)

(3) B 期待し要求どおりの職位である(標準)

(4) C 期待し要求する職位をやや下回っており、努力を要する(努力要)

(5) D 期待し要求する職位をかなり下回っており、相当の努力を要する(相当努力要)

2 人事評価の結果に基づき前項に規定する評語を付する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) S 評価対象となった全職員のうち最も優秀な者から上位5%の職員

(4) C 評価点が50点未満と評価された職員であり、次号に規定する職員を除く職員

(5) D 評価点数が40点未満と評価された職員

(評価の決定)

第13条 市長は、評価記録の内容について適正であると認めたときは、これを承認し、評価を決定する。

2 市長は、評価記録の内容について適正でないと認めたときは、評価者に再評価させることができる。

(評価記録の保管等)

第14条 市長は、前条第1項の規定により承認した評価記録を人事担当部長に10年間保管させるものとする。

(給与等への適用)

第15条 市長は、被評価者の給与等の措置については、評価記録による職員の能力の実証等に基づき行うものとする。

(苦情相談の申出)

第17条 被評価者は、人事評価における手続及び評価の結果に関して、人事担当主管課に対して苦情相談の申出を行うことができる。

2 人事担当主管課は、前項の申出があったときは、その内容について速やかに確認等を行い、その結果を踏まえ必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日合同訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月28日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年5月24日合同訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市人事評価に関する訓令の規定は、令和6年4月1日から適用する。