○長岡京市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年長岡京市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条の規則で定める医療保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障がい程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表(以下「規則別表」という。)第5号に定める1級から3級までに該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が規則別表第5号に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号、以下「施行令」という。)第6条に定める1級に該当する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が施行令第6条に定める2級に該当する者(その障がいの程度が施行令第6条に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、その障がいの程度が施行令第6条に定める2級に該当する者として交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)

(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が施行令第6条に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が規則別表第5号に定める3級に該当する者

(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が施行令第6条に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

(8) 前各号のいずれかに準ずる者で特に市長が必要と認めたもの

2 条例第2条第2号に規定するひとり親家庭児童及びその親は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親とする。ただし、高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校をいう。)に在籍する児童については、高等学校修了までとする。

(条例第3条の規則で定める額)

第3条の2 条例第3条第2号に規定する規則で定める額は、重度心身障がい者にあつては特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第20条に規定する額とし、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者をいう。以下同じ。)にあつては特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第21条に規定する額とする。ただし、重度心身障がい者の障がい程度が規則別表第5号に定める3級に該当する者については、その者又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者の属する世帯員全員について、それぞれの前年の所得が市町村民税の課税対象となる額とする。

2 条例第3条第3号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

3 前2項に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があつた場合における当該額の改正があつた日から7月31日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があつた場合における8月1日から当該額の改正があつた日の前日までの間に受けた医療に係る医療費にあつては、改正後の額

(条例第3条に規定する所得の額の計算方法)

第3条の4 条例第3条第2号及び第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(条例第3条第3号の規定にあつては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(条例第3条第3号の規定にあつては、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の金額の合計額(条例第3条第2号に規定する者の配偶者又はその者の扶養義務者及び同条第3号に規定する親並びにその者の扶養義務者の所得にあつては、その合計額から8万円を控除した額)とする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた重度心身障がい者については当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、次に掲げる者については、それぞれに定める額とする。

ア 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障がい者1人につき、27万円(当該障がい者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

イ 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円(当該控除を受けた者が同項第8号の2に規定するひとり親である場合には、35万円)

ウ 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によつて計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)をこえるに至つたときは、そのこえるに至つた日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を第1項の規定によつて計算したその所得の額から、控除するものとする。

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

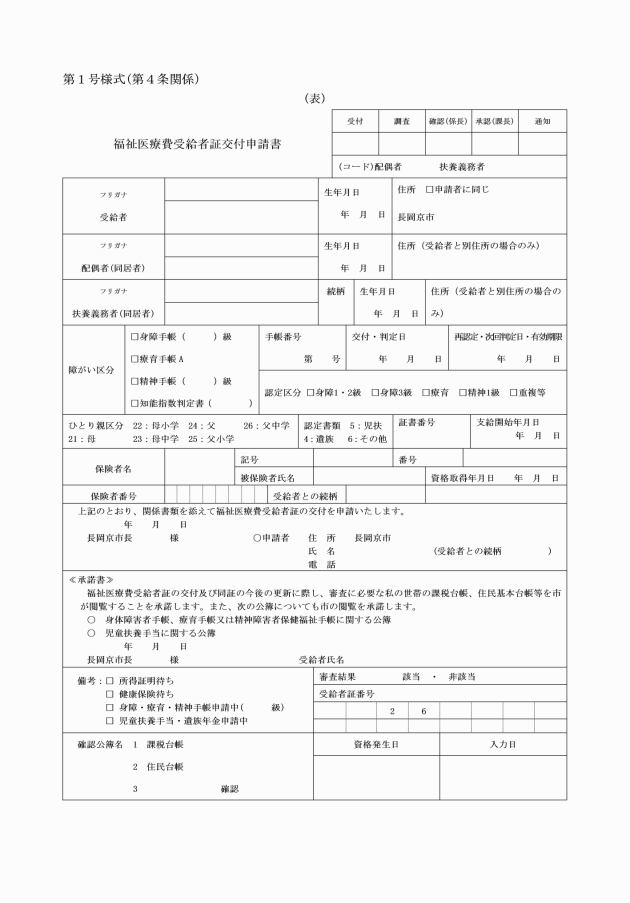

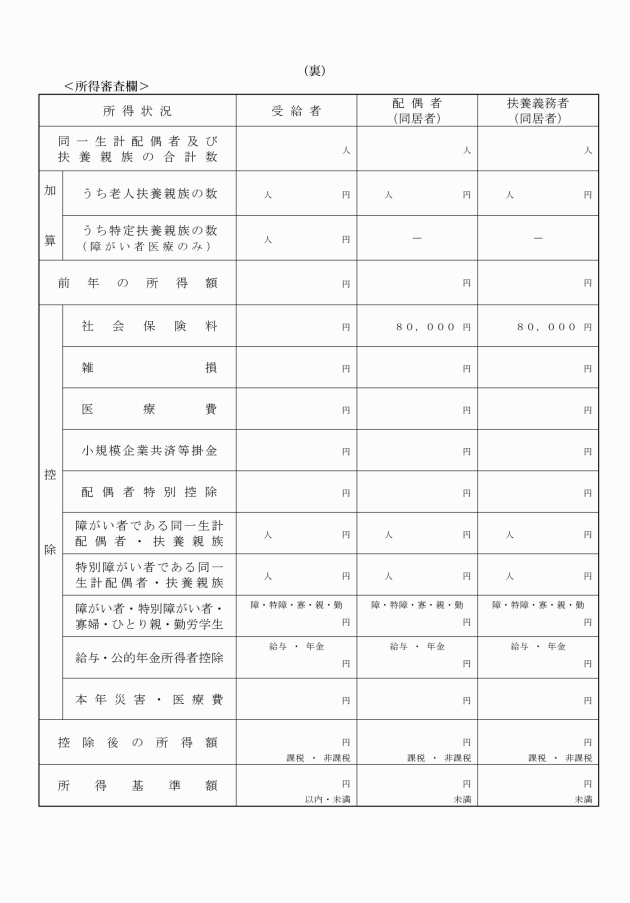

(受給者証の交付申請)

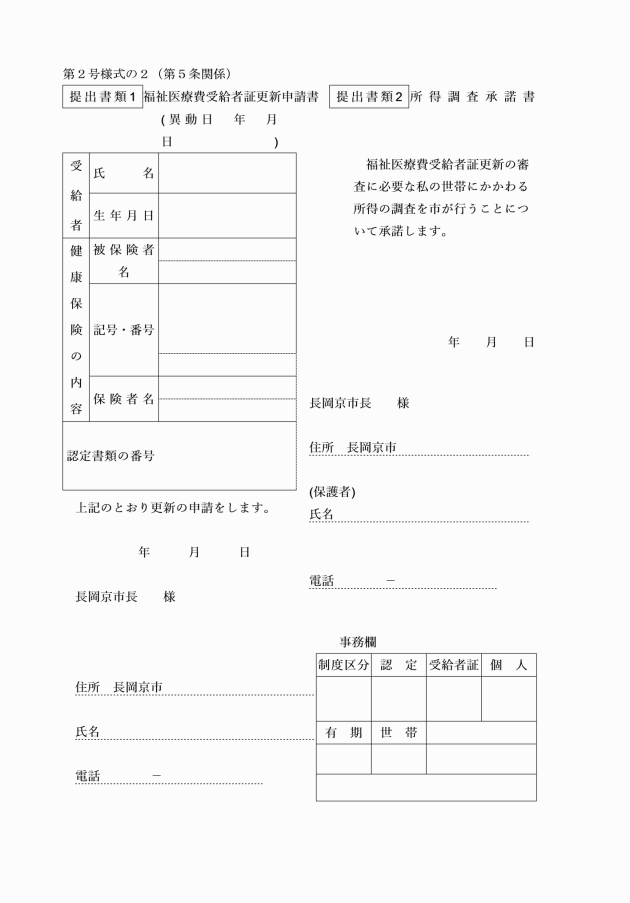

第4条 医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(1) 所得に関する市町村長の証明書

(2) 身体障害者手帳又は判定書、障害年金証書、特別児童扶養手当の証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、その他第3条の規定による対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

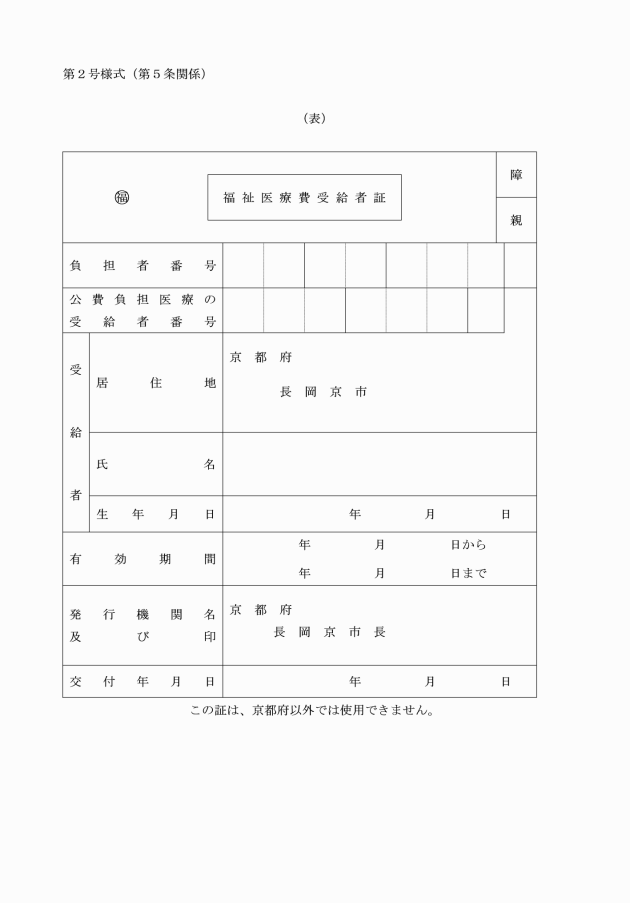

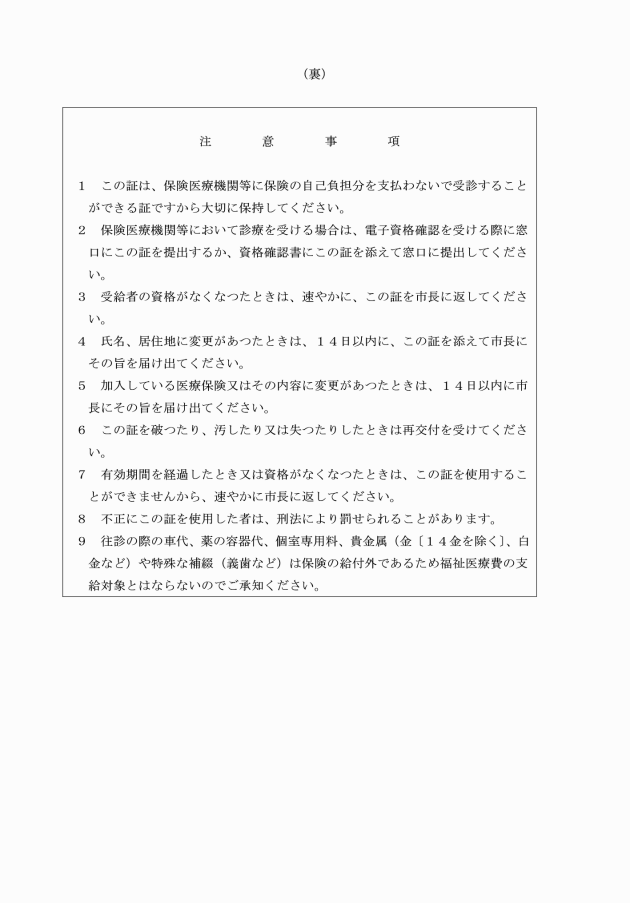

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、新規に医療費の支給を受けることができる者については、申請書を受理した日からその日以降の最初に到来する7月31日までとする。

2 長岡京市の区域内に転入してきた受給者については、その者が当市に居住地を有することとなつた日から、その日以降の最初に到来する7月31日までとする。

3 重度心身障がい者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条の規定による被保険者の資格を取得する者については、その日の前日までとする。

4 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証をただちに、市長に返還しなければならない。

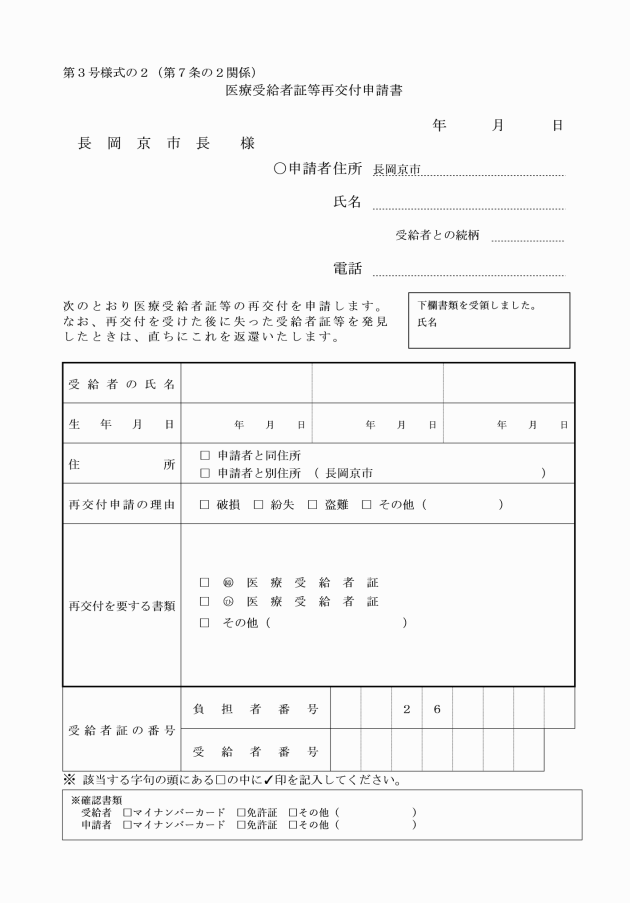

(受給者証の再交付申請)

第7条の2 受給者は、受給者証を破損し、又は失つたときは、医療受給者証等再交付申請書(第3号様式の2)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による届書には受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証にかえることができる。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた病院(総合病院の場合は診療科)、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者にあつては、受給者証の番号

(支給の範囲)

第9条の2 条例第2条に規定する医療に関する給付は、医療保険各法の規定による附加給付、附加給付に類する給付を含むものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 医療の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、医療費の支給を受け又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況をただちに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関して必要な事項については、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

附則(昭和54年10月1日規則第24号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年6月25日規則第33号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和56年7月1日規則第23号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年4月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和63年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年8月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

附則(平成2年7月16日規則第26号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

附則(平成3年7月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

附則(平成3年11月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年8月1日規則第40号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月30日規則第39号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成17年7月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月26日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成23年分以後の所得の額の算定について適用し、平成22年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成25年6月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、平成24年分以後の所得の額の算定について適用し、平成23年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び第1号様式の規定は、平成30年分以後の所得の算定について適用し、平成29年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。

附則(令和2年7月31日規則第30号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の2及び第3条の4の改正並びに別表第1から別表第3までを削る改正は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の2及び第3条の4の規定及び別表第1から別表第3までを削る改正は、令和2年分以後の所得の算定について適用し、令和元年分までの所得の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正前の第1号様式、第2号様式の2、第3号様式の2及び第4号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年7月10日規則第29号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日規則第22号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和6年10月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第4条、第1号様式、第2号様式、第2号様式の2及び第3号様式の2の改正は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書きの規定の施行の際、現に被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行日以降に申請時の提示等をする場合における当該被保険者証については、当該被保険者証が有効とされる期間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以降であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。

3 改正前の長岡京市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。