○長岡京市まちづくり条例施行規則

平成8年6月3日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める公共施設等)

第2条 条例第15条第1項第6号の規則で定める施設は、ごみ集積場、自動車駐車場、自転車等駐車場及び集会所とする。

(負担金の額の算定)

第4条 事業者は、条例第15条第3項の規定により、負担金の納付をもって緑地の整備に代えるものとする。

(確保しなければならない用地の減免)

第5条 第3条に規定する公園又は緑地を確保しなければならない事業者で、市長が認めるものに限り、次に掲げるものに相当する確保すべき用地を減じ、又はそのものに相当する用地の確保を免除することができる。

(1) 建替の場合における既存建築物相当分

(2) 管理人室

(3) 自己の居住の用に供するための室

(4) 前号に掲げるもののほか、自己の居住の用に供する開発事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(負担金の使途)

第6条 市長は、第4条の規定により納付された負担金を基金として管理し、並びに当該基金を活用して公園及び緑地の整備を行わなければならない。

用途地域 住宅の種類 | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率 40% 容積率 60% | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率 50% 容積率 80% | 第1種低層住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 100% | その他の地域 |

戸建住宅 (誘導敷地面積) | m2 200 | m2 150 | m2 120 | m2 75 |

分譲共同住宅 (誘導居住水準) | m2 ※75 | m2 ※75 | m2 ※75 | m2 ※75 |

賃貸共同住宅 (誘導居住水準) | m2 ※55 | m2 ※55 | m2 ※55 | m2 ※55 |

※については、住戸専用面積とし、住戸専用面積には、バルコニー等を含まない。

(中高層建築物の建築に関する措置)

第8条 条例第19条に規定する中高層建築物を建築しようとする者は、当該中高層建築物の建築により近隣の市民のテレビジョンの放送電波の受信に障害が生じることが予想されるときは、事前に受信状態の調査を行い、近隣の住民が正常な放送電波の受信が維持できるよう、必要な措置を講じなければならない。

(単身者向け住戸を含む共同住宅の建築に関する措置)

第9条 単身者向け住戸を含む共同住宅の建築をしようとする者は、当該単身者向け住戸を適正に管理するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 管理する者を定めること。

(2) 管理する者の連絡先等を出入口の見やすい場所に表示すること。

(3) その他適正に管理するために市長が必要と認める措置

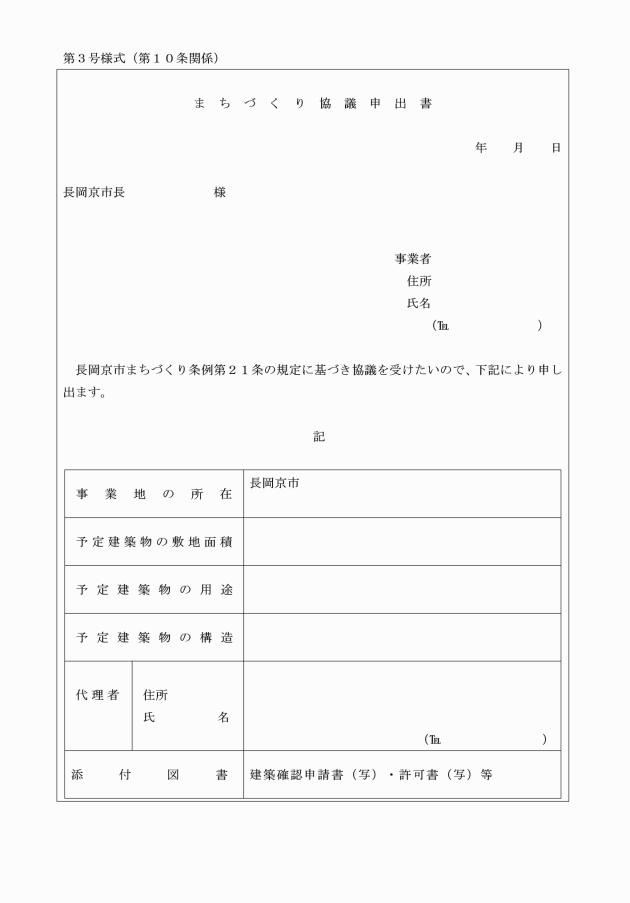

2 建築確認申請等(建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(同法第87条第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をいう。)を行おうとする事業者は、事前に第3号様式により市長に協議を申し出なければならない。

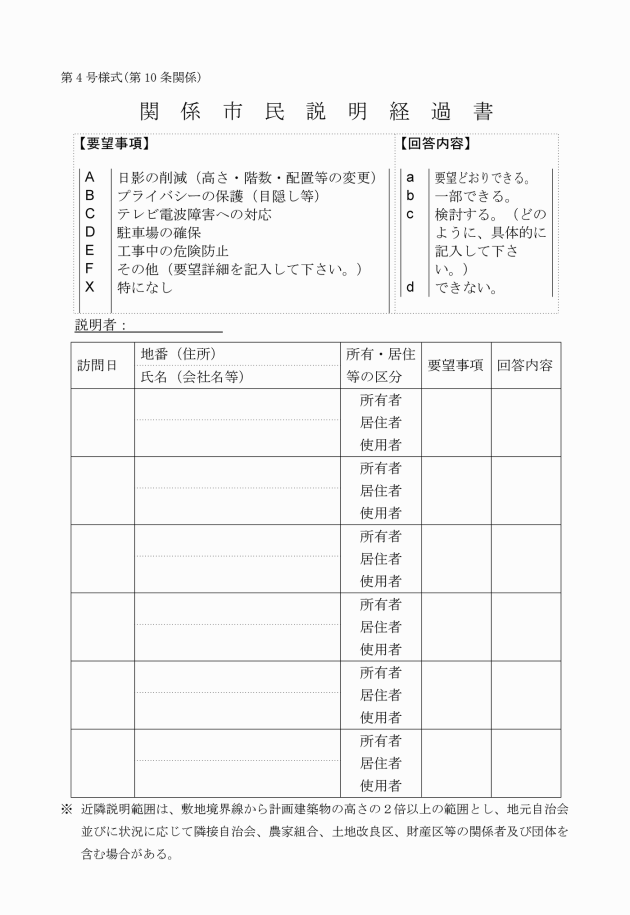

6 前項の規定により市長に協議を申し出る事業者は、開発しようとする敷地の境界から100メートル以内の範囲の土地所有者、居住者及び使用者並びにその範囲に属する自治会等に対して事業内容の説明を行い、別に定める様式により市に報告するものとする。

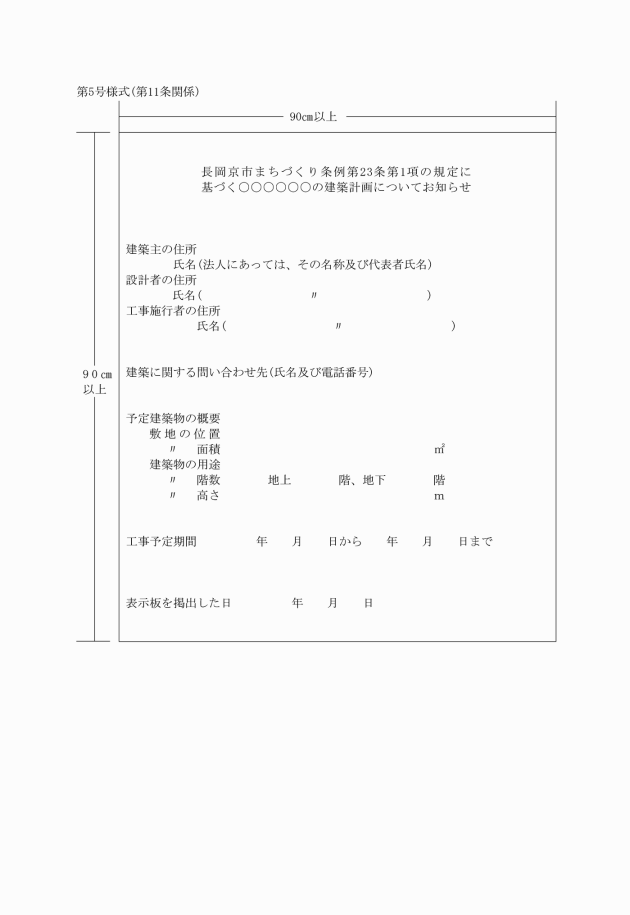

2 前項の規定により表示板を掲出した者は、当該表示板を掲出したことを証する遠景及び近景の写真各1枚を、速やかに市長に提出しなければならない。

3 葬祭場の開発事業を行おうとする事業者は、別に定める様式による表示板を前条第5項の規定による申出をした日から葬祭場の工事が完了する日までの間、開発しようとする敷地の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

4 前項の規定により表示板を掲出した者は、別に定める様式により市に速やかに報告しなければならない。

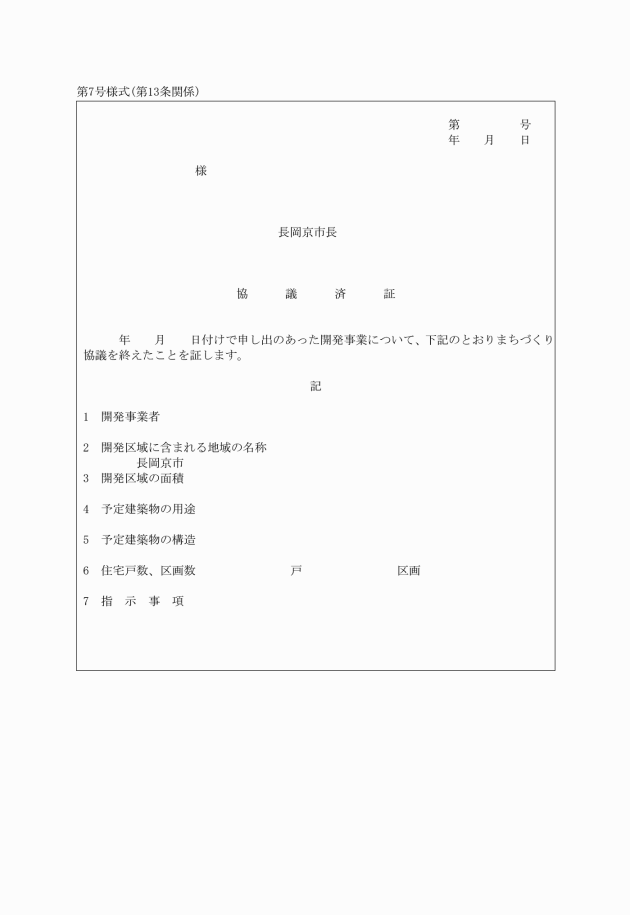

2 第10条第2項の規定による申出に対しては、協議番号の発行をもって協議済証の交付に代えるものとする

(汚水処理関係)

第14条 事業者は、汚水の処理について、開発区域が下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内にあっては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の承認を受けて、公共下水道に接続しなければならない。

2 事業者は、前項の処理区域外で開発事業を行う場合は、開発区域内の汚水の処理方法について、市長及び関係機関と協議しなければならない。

3 事業者は、合併処理浄化槽の設置に当たり紛争が生じた場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。

4 事業者は、設置した合併処理浄化槽の維持管理に関しては、使用者に十分に周知徹底しなければならない。

5 くみとり式便所を設置する場合は、し尿処理計画に基づいて設置しなければならない。

(公害関係)

第15条 事業者は、開発事業により公害発生のおそれがある場合は市長と協議し、その指示により防止対策を講じなければならない。

(難視聴関係)

第16条 事業者は、自然の地形及び中高層建築物の建築が原因で発生するテレビジョン放送の難視聴の解消を図るため、共同受信設備を設置し、又は付近の受信者団体等の設置した共同受信設備に加入する等、その対策を講じるよう努めなければならない。

(給水施設関係)

第17条 事業者は、開発区域内の給配水計画並びに開発区域にいたる給配水施設の新設、増設及び維持管理について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。

(文化財関係)

第18条 事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発事業を行う場合は、事前に長岡京市教育委員会と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、長岡京市文化財保護条例(昭和50年長岡京市条例第25号)、京都府内における発掘調査等の取扱い基準及び長岡京市における土木工事等にかかる埋蔵文化財の取扱要綱の規定による手続を行い、その指示に従わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する以外の地域で開発事業を行う場合は、事前に長岡京市教育委員会と協議し、その指示に従わなければならない。

3 事業者は、開発事業の施行において埋蔵文化財を発見したときは、直ちに長岡京市教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

4 事業者は、開発事業を行う土地、建造物等が国、京都府又は長岡京市の文化財として指定、登録等がされている場合は、事前に長岡京市教育委員会と協議し、当該文化財の保全について指導を受けなければならない。

5 事業者は、開発事業に伴う文化財の調査、保全等に要する費用を負担しなければならない。

(その他の施設)

第19条 事業者は、開発区域内の街路灯の設置について、市長と協議しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市まちづくり条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年9月30日規則第43号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月4日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成18年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市まちづくり条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成24年12月21日規則第32号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月21日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

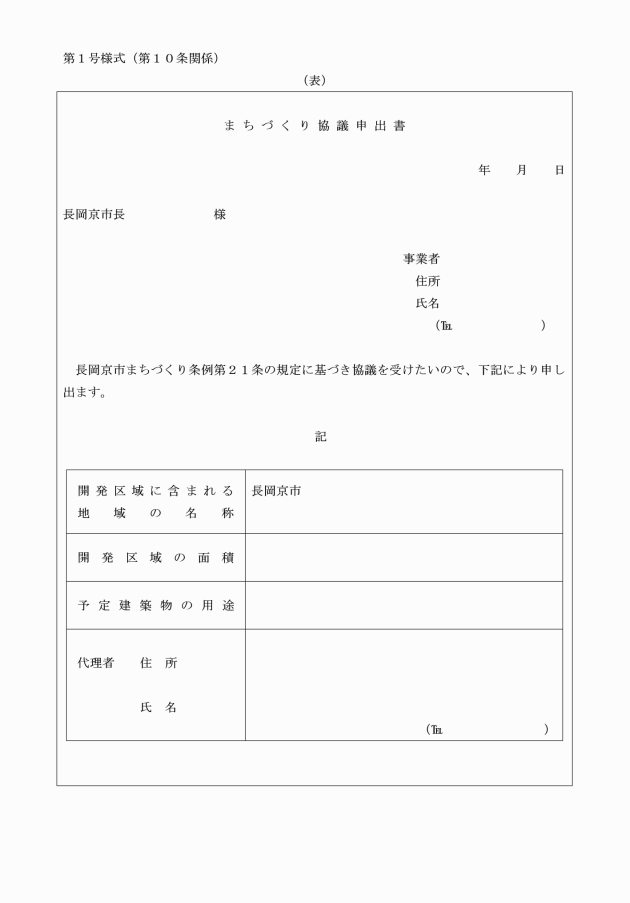

2 改正後の長岡京市まちづくり条例施行規則の規定は、平成28年7月1日以後に長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第21条の規定による申出がされるまちづくり協議について適用し、同日前に同条の規定による申出がされたまちづくり協議については、なお従前の例による。

附則(平成29年2月7日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正は、令和5年5月26日から施行する。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年8月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市まちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第21条の規定による申出がされるまちづくり協議について適用し、同日前に同条の規定による申出がされたまちづくり協議については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

道路の開発技術基準

1 配置計画

(1) 開発区域内に設置する道路及び開発区域に接する道路幅員は、次のとおりとする。ただし、開発区域に接する道路で市が管理しないもの又は周辺状況を勘案し、通行上支障がないと市長が認めた場合はこの限りでない。

開発規模 道路の種類 | 500m2未満 | 500m2以上 |

新設道路 | 6m以上 | 京都府が定める開発許可に関する技術的基準による |

既存道路 |

(2) 必要に応じバス停留所を設け、拡幅するものとする。

(3) 長岡京市市道認定に関する規則(昭和59年長岡京市規則第14号)又は長岡京市道の構造に関する基準を定める規則(平成24年長岡京市規則第32号)に規定する基準に適合した道路は、原則として市に帰属し、又は寄附するものとする。

2 行止り道路の禁止

開発区域内に設置する道路は、両端を他の道路(開発区域内の道路及び建築基準法第42条の規定による道路に限る。以下同じ。)に接続するものとする。ただし、次の事項に該当し、かつ、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 京都府が定める開発許可に関する技術的基準に適合しているもの

(2) 建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けるもの

(3) 道路の行き止り先の土地において、当該道路の延長計画又は他の道路の計画があり、かつ、その計画が適切で施行が確実と認められるもの

(4) その他隣接地の開発事業のため、市長があらかじめ道路を設けるよう指示したもの

3 階段状の道路の禁止

開発区域内に設置する道路を階段状とすることは禁止するものとする。ただし、主として歩行者のためのものであり、地形の状況によりやむを得ない場合で、市長が支障がないと認めたものであり、かつ、次の事項により設置するものはこの限りでない。

(1) コンクリートその他これに類するもので築造するもの

(2) 階段の高さが3メートルを超えるものにあっては、高さ3メートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊り場を設けるもの

(3) 高さが1.5メートルを超える階段には、その両側(出入口の部分を除く。)に耐久性のある材料で手すりを設けるもの

(4) 階段の蹴上げ寸法は15センチメートル以下、踏面寸法は30センチメートル以上とし、各段の蹴上げ踏面寸法はそれぞれ一定とするものとする。

4 街区のすみ切り等

(1) 開発区域内に設置する道路又は開発区域に接する道路に交差又は接続が生じる場合は、交差角を60度以上で直角に近いものとする。

(2) 開発区域内に設置する道路又は開発区域に接する道路に交差若しくは接続又は屈曲が生じる場合又は市長が必要と認めた場合は、京都府が定める開発許可に関する技術的基準に規定する基準に適合したすみ切りを設置するものとする。

5 歩道の設置

開発区域内に設置する道路の幅員が9メートル以上になる場合又は市長が必要と認めた場合は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び長岡京市道の構造に関する基準を定める規則その他関係法令等に規定する基準に適合した歩道を設置するものとする。

6 道路構造

(1) 開発区域内に設置する道路の車道面の舗装の構造は、次の表を標準とすること。ただし、路床の状態が不良の場合は、必要な措置を市と協議して決定すること。

表層 | 密粒度アスファルトコンクリート | t=3cm |

基層 | 粗粒度アスファルトコンクリート | t=5cm |

路盤 | RM-30 | t=15cm |

(2) 開発区域内に設置する道路の縦横断面勾配は、長岡京市道の構造に関する基準を定める規則及び長岡京市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則(平成24年長岡京市規則第34号)に準ずること。

(3) 開発区域内に設置する道路又は開発区域に接する道路には、雨水等を有効に排出するため、原則として溝蓋を有し、かつ内幅及び有効深さが30センチメートル以上の側溝又は街渠を設けること。ただし、路面排水のみに供するL型側溝については、幅45センチメートル以上、厚さ10センチメートル以上とすること。なお、現場打ち側溝を含め各種構造については、道路管理者と協議の上、承諾を得ること。

7 交通安全施設

開発区域内の道路の通行の安全上、必要と認められる場所には、防護さく、標識板その他次に掲げる安全施設等を設けるものとする。

(1) 見通しの悪い交差点及び曲線部には、カーブミラーを設置すること。

(2) 道路には、必要に応じて道路びょう又はセンターライン等を引くこと。

(3) その他地域の実情に応じた安全対策を講じること。

別表第2(第3条関係)

公園の開発技術基準

適用範囲 | 地域の用途 | 基準 | 上限 |

戸建住宅 共同住宅 世帯向け住戸 開発面積 3,000m2以上 | 第1種低層住居専用地域 60/40 | 開発面積の3%以上かつ一戸当たり7.0m2 | 6% |

第1種低層住居専用地域 80/50 | 開発面積の3%以上かつ一戸当たり5.3m2 | ||

第1種低層住居専用地域 100/60 | 開発面積の3%以上かつ一戸当たり4.2m2 | ||

その他地域 | 開発面積の3%以上かつ一戸当たり2.7m2 | ||

戸建住宅 共同住宅 世帯向け住戸 開発面積 3,000m2未満 | 第1種低層住居専用地域 60/40 | 一戸当たり7.0m2 | |

第1種低層住居専用地域 80/50 | 一戸当たり5.3m2 | ||

第1種低層住居専用地域 100/60 | 一戸当たり4.2m2 | ||

その他地域 | 一戸当たり2.7m2 | ||

共同住宅 単身者向け住戸 | 第1種低層住居専用地域 60/40 | 一戸当たり3.6m2 | |

第1種低層住居専用地域 80/50 | 一戸当たり2.7m2 | ||

第1種低層住居専用地域 100/60 | 一戸当たり2.2m2 | ||

その他地域 | 一戸当たり1.4m2 |

(注) 公園及び緑地の整備については、「公園等の設置及び整備基準要綱」に基づき整備すること。

別表第3(第3条関係)

緑地の開発技術基準

2 前項の基準に基づく緑地の整備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり行い、整備を行った当該用地及び施設は、事業完了後、市に帰属し、又は寄附するものとする。

3 商業地域又は近隣商業地域以外の地域内において、住宅以外の建築物を建築する事業で開発面積が300平方メートルを超える事業を行おうとする者は、開発面積の3%を緑地として、原則として道路に面する場所で整備するものとする。

別表第4(第3条関係)

排水施設の開発技術基準

1 排水施設は、有効かつ適切に排水し、河川、下水道及び排水路等に接続するものとする。

(1) 開発区域内において排水施設を設置する場合は、幹線水路、支線水路と区別し、河川、下水道及び排水路等に接続すること。

(2) 開発事業により整備が必要となる排水施設(区域外のものを含む。)は、市長の指示により事業者の負担において整備すること。

(3) 排水計画の雨水の流出量等の算定は、市の雨水計画区域内にあっては雨水排水基本計画に、それ以外にあっては京都府が定める開発許可に関する技術的基準によること。

2 開発事業に伴う流末排水を放流する河川、下水道及び排水路等については、それぞれの管理者と協議を行い、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他関係法令に適合していることを原則とし、次の事項に適合していなければならない。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)による河川は、その手続きを終え、許可のあったのち施行し、普通河川、国有水路及び市有水路は、各管理者と協議を行い、関係法令等の手続きによること。

(2) 河川への排水口の設置は、原則として1箇所とすること。ただし、1箇所に統合することができない場合はこの限りでない。

(3) 下水道法による接続又は工作物設置については、所定の手続を得、許可のあったのち施行すること。

3 放流先の排出能力が不足する場合は、河川改修を原則とするが、やむを得ない場合で河川、水路管理者と協議のうえ支障がないものは、開発区域内において遊水池その他の施設を放流先の排出能力が確保されるまで、暫定的に設けることができる。

4 遊水池その他の施設については、流入する排水は雨水のみとし、放流先の河川改修等の計画があり、施行が確実と認められ、当該遊水池について責任ある管理者が確定していなければならない。

5 内水排除対策については、内水水域で開発事業により内水量の増加、水位上昇及び内水域の面積増加が見込まれる場合は、原則として、付近関係者と意見の調整を行い、この影響を取り除くのに必要な排水ポンプその他の施設を配慮するものとする。

6 開発区域外に流域をもつ河川、下水道及び排水路等の流量の算定にあたっては、開発区域内と同様の計算式を用いるものとする。ただし、一級河川及び下水道は、その管理者が決定する断面に従うことを原則とする。

7 前各項の基準によるほか、開発技術基準は次の事項による。

(1) 河川、水路の管理施設の構造は、当該管理者の指示を受け、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)及び同施行規則その他関係法令等の基準によること。

(2) 下水道管布設にあたっては、事前に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長と協議し、下水道法その他関係法令等の基準によること。

別表第5(第3条関係)

ごみ集積場、自動車駐車場、自転車等駐車場、集会所の開発技術基準

1 ごみ集積場の設置

住宅の建築を目的とする事業者は、次の表に掲げる住宅の種別、戸数の区分に応じごみ集積場を確保するとともに、市長の指示に従わなければならない。

| 戸建住宅の戸数 | 共同住宅の戸数 | |||

10戸未満 | 10戸以上 | 10戸未満 | 10戸以上 | ||

可燃ごみ集積場 | 設置箇所数又は設置面積 | 市長と協議のうえ決定 | 10戸につき1箇所(1箇所当たり2m2) | 市長と協議のうえ決定 | 1戸当り0.2m2 |

設置場所 | 〃 | 道路に面するところ | 〃 | 道路側に面した建物の敷地で市長と協議して定める場所 | |

管理 | 〃 | 市 (帰属又は寄附) | 〃 | 事業者 | |

不燃ごみ集積場 | 設置箇所数 | 市長と協議のうえ決定 | 50戸につき1箇所 (1箇所当り18m2)50戸未満は市長と協議のうえ決定 | 市長と協議のうえ決定 | 50戸につき1箇所 (1箇所当り18m2)50戸未満は市長と協議のうえ決定 |

設置場所 | 〃 | 道路に面するところ | 〃 | 建物の敷地内で市長と協議して定める場所 | |

管理 | 〃 | 市 (帰属) | 〃 | 事業者 | |

(注)ごみ集積場の設置については、「ごみ集積場の開発技術基準」に基づき設置すること。

2 自動車駐車場の設置

(1) 共同住宅を建築しようとする事業者は、世帯向け計画戸数の3分の2以上、単身者向け計画戸数の2分の1以上の自動車駐車場を、原則として同一敷地内において整備すること。

(2) (1)に掲げる以外の建築物を建築しようとする事業者は、開発事業の目的及び規模並びに開発区域の周辺の状況等を考慮し、住環境に支障を生じることのないよう相当な収容能力を有する自動車駐車場を設置するよう努めること。

3 自転車等駐車場の設置

(1) 共同住宅を建築しようとする事業者は、世帯向け1戸当たり2台以上、単身者向け1戸当たり1台以上の自転車等駐車場を、同一敷地内において設置すること。

(2) (1)に掲げる以外の建築物を建築しようとする事業者は、周辺の状況等を考慮して、下表の建築物の用途に見合った自転車等駐車場を設置すること。ただし、大規模施設に係る自転車等駐車場の設置基準の特例については、長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(平成7年長岡京市規則第33号)第5条の規定を準用する。

建築物の用途 | 建築物の規模 | 自転車等駐車場の規模 |

遊技場、文化教室、学習塾その他これらに類するもの | 店舗等面積が100m2を超えるもの | 店舗等面積5m2ごとに1台以上 |

劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの | 店舗等面積10m2ごとに1台以上 | |

百貨店、スーパーマーケット、飲食店及び食料品、衣料品等の物品販売等を営む店舗 | 店舗等面積が200m2を超えるもの | 店舗等面積15m2ごとに1台以上 |

銀行等の金融機関 | 店舗等面積が300m2を超えるもの | 店舗等面積20m2ごとに1台以上 |

上記以外の公衆の出入りする建築物 |

備考 算定において1台に満たない端数は、切り捨てる。

4 集会所の設置

計画戸数 | 床面積 |

50戸以上100戸未満 | 50m2 |

100戸以上300戸未満 | 70m2 |

300戸以上 | 市長と協議して定める床面積 |

用途地域 | 敷地面積 |

第1種低層住居専用地域 60/40 | 165m2 |

第1種低層住居専用地域 80/50 | 125m2 |

第1種低層住居専用地域 100/60 | 100m2 |

その他地域 | 75m2 |