インターネット歴史情報館

- ID:742

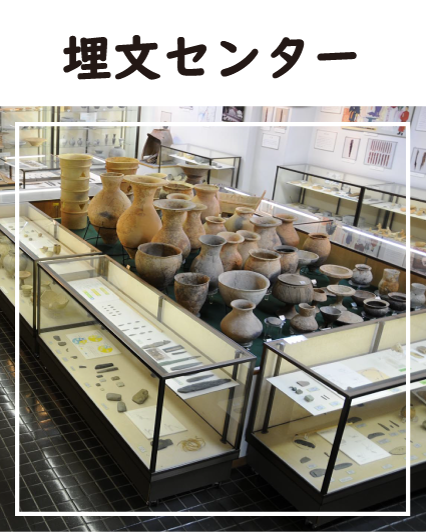

かつて6世紀前半に「弟国宮」、8世紀後半に「長岡京」と2度にわたって都が置かれ、王城の地として栄えた長岡京市は、歴史と西山の緑に育まれてきました。旧石器時代から現代にいたるまでの豊富な歴史文化が存在し、多くの寺社や旧跡なども永年にわたる人々の営みを有形・無形の文化財として今に守り伝えています。

インターネット歴史情報館では、長岡京市の「歴史と文化財」に関する情報を知ることができます。

歴史と文化財を深掘り!

関連画像をクリックするとそのページを開くことができます。

本市の神社・寺院

を紹介しています。

本市の近代化遺産

を紹介しています。

長岡京市の歴史

原始(旧石器時代~弥生時代)

長岡京市をはじめとする乙訓地域における人々の歴史は、古く2~3万年前の旧石器時代にまでさかのぼります。縄文時代になると、人々がムラをつくり定住するようになります。特に小泉川流域のムラは様々な地域との交流がうかがえます。また、約2700年前頃には稲作文化が伝来し、濠で囲まれたムラや青銅器文化が誕生するなどますます発展していきました。

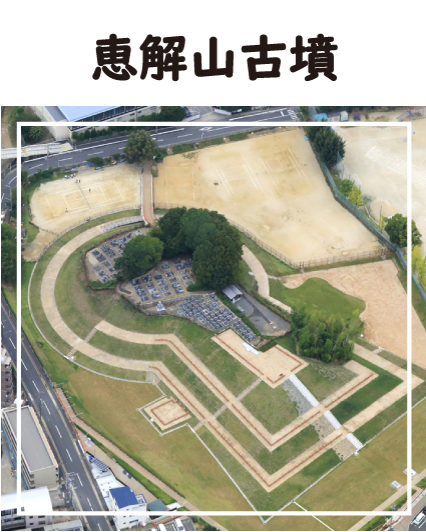

古代1(古墳~飛鳥時代)

弥生時代のはじまりから約1000年後の4世紀には、畿内を中心としたヤマト王権が誕生し、本市にも巨大な前方後円墳が造られるようになります。5世紀中ごろには京都盆地西部に覇権をおよぼした首長墓の恵解山(いげのやま)古墳、7世紀前半には全国的に数少ない巨石墳の今里大塚古墳など、多くの古墳が造られました(乙訓古墳群)。また、市内には継体天皇12年(518)から8年間おかれていた「弟国宮(おとくにのみや)」の推定地があります。7世紀以降、豪族たちは古墳に代わって寺院を造るようになり、郡名を冠する乙訓寺などが建立されました。

古代2(長岡京~平安時代)

延暦3年(784)、桓武天皇が奈良の平城京から水陸の便の良いこの地に都を遷し、「長岡京」が営まれました。宮殿や諸官庁は現在の向日市に、東西市や都人の住居が長岡京市には広がっていました。10年後、都が平安京に遷されると、貴族や寺社の荘園がおかれ、乙訓地域を縦断する山陽道(現西国街道)には、多くの人が往来していました。

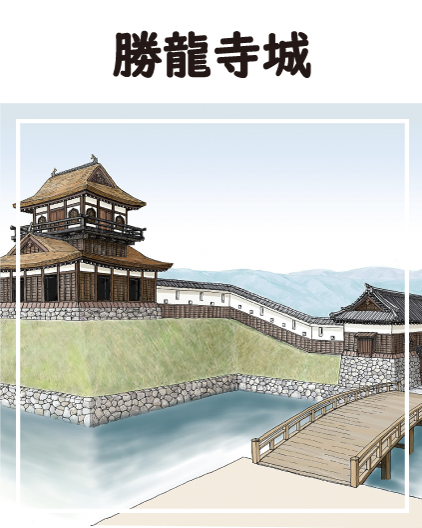

中世(鎌倉時代~戦国時代)

中世になると、乙訓地域は「西岡(にしのおか)」と呼ばれ、京に入る西の玄関口としてしばしば戦乱に巻き込まれました。村々は用水の共同管理を行い、外部からの侵入者を排除するため地域の連帯を深め、江戸時代の村につながる集落が形づくられていきました。

織田信長が全国統一に向けて各地で合戦を繰り広げていた元亀2年(1571)、細川藤孝が勝龍寺城の大改修を行い、西岡支配の拠点としました。また、この城では藤孝の嫡子・忠興と明智光秀の娘の玉(ガラシャ)の婚礼が執り行われたとされています。天正8年(1580)に藤孝は丹後に遷りますが、天正10年の山崎合戦では明智光秀方が勝龍寺城付近に布陣し、羽柴秀吉と交戦するも、敗北。勝龍寺城は光秀にとって、最後の城となりました。

近世(江戸時代)

近世の西岡地域には、禁裏・宮家・公家・寺社の領地が多く設定されていました。これらの領地は複雑に入り組んでおり、一村に複数の領主がいるというのも珍しくありませんでした。そのため個々の領主単位で支配が完結せず、村々の自治によって領主支配が補われていました。

江戸時代の中ごろからは、光明寺や乙訓寺、長岡天満宮、楊谷寺など、市内の寺社が名所として当時の観光ガイドブックに紹介され、広く知られるようになりました。

近現代(明治時代~現在)

近代になると、たけのこや茶栽培など地場産業も活発になり、特に鉄道が敷かれてからは、たけのこの販路が拡大し、「乙訓たけのこ」の名が全国的に知れわたるようになりました。明治22年(1889)には町村制施行により、江戸時代の15ヶ村が新神足村、海印寺村、乙訓村の3ヵ村に合併され、長岡京市の原型となる行政組織が整いました。

昭和24年(1949)には上記3ヵ村が合併して長岡町が誕生しました。昭和30年代後半からの急激な日本経済の成長にともない、京都と大阪の中間に位置している長岡町には宅地開発や工場の進出が相次ぎ、急速に都市化が進みました。

このような中で、昭和47年(1972)10月に市制が施行され、全国で643番目、京都府下で10番目の市となり、現在にいたっています。