ピカイチ特産物!竹とタケノコ

- ID:11470

竹とタケノコ

長岡京市・向日市・大山崎町・京都市の一部を含む旧乙訓郡(きゅうおとくにぐん)域は、孟宗竹(もうそうちく)のタケノコの産地として知られています。また、建築用材としての竹との関係は古く、平安時代中頃には確認されています。

乙訓の竹とタケノコは古い歴史があり、それが伝統として現在まで引き継がれています。

乙訓地方と竹・タケノコとの関係年表

| 年代 | 歴史 |

|---|---|

| 延長5年(927) | この年完成した古代の法典『延喜式』(えんぎしき)に、朝廷に納める箸用の竹が、「山城国乙訓園」産出と記される。 |

| 11世紀初め | 『枕草子』に「鞆岡(友岡)は笹の生いたるがおかしきなり」と見える。 |

| 応永23年(1416) | 伏見宮貞成(さだふさ)親王の日記「看聞日記(かんもんにっき)」に西岡(にしのおか)の竹商人が登場する。 |

| 16世紀 | 上杉本『洛中洛外図屏風』右隻第三扇に、西岡の竹売りと思われる行商人が描かれる。 |

| 享保2年(1717) | このころ成立した『京都御役所向大概覚書』に、乙訓一帯に対する竹上納についての規定が記される。 納入場所は二条城で、竹蔵に積み上げられた。 |

| 天明2年(1782) | 桂宮家家司(けいし)らによる記録『桂宮日記』に、上納された開田産タケノコが披露され、これを題材に和歌が詠まれたことが記される。 |

| 天保年 (1830〜43) | モウソウチクのタケノコ栽培が急速に普及する。 |

| 安政6年(1859) | 大坂青物市場の問屋仲間から西岡郷惣代に、タケノコの出荷を増やすよう依頼がある。 |

| 明治9年(1876) | 東海道線が開通し、向日町駅と山崎駅が開業する。 |

| 明治10年代 | タケノコ生産が一時衰退する。大山崎村の仲買商・三浦芳次郎が、淀川舟運に取って替わった鉄道輸送によって、神戸に販路を開拓する。販路の拡張によってタケノコの価格が回復し、生産が再び活発になる。 |

| 明治22年(1889) | 江戸時代の15カ村が合併し、新神足村・海印寺村・乙訓村の3ヶ村になる。 |

| 明治26年(1893) | 三浦芳次郎顕彰碑が、大山崎村円明寺に建立される。 |

| 明治30〜40年代 | タケノコの栽培面積が急増する。戦後、「京都式軟化栽培」といわれる栽培方法が確立する。 タケノコの缶詰製造が始まる。 |

| 大正7年(1918) | 皇太子(のちの昭和天皇)が、開田でタケノコ掘りの実演を視察する。 |

| 昭和9年(1934) | 室戸台風で竹林が大きな被害をうける。 |

| 昭和24年(1949) | 新神足村・海印寺村・乙訓村の3ヶ村が合併し、長岡町となる。 |

| 昭和47年(1972) | 長岡町が長岡京市となる。 |

| 平成24年(2012) | 寂照院のモウソウチク林が京都府登録天然記念物となる。 |

関連ページ

長岡京市の特産 京タケノコ

乙訓地域のたけのこ畑は傾斜地で水はけがよく、粘土質の土がたけのこ栽培に適しています。

江戸時代になると、京都と大坂という二つの大消費地への交通がいっそう整備されたことで、乙訓の物産が各地へ運ばれるようになり、多様な作物が商品として栽培されるようになりました。タケノコや竹材もこの立地を活かした乙訓の特産物となっていきました。

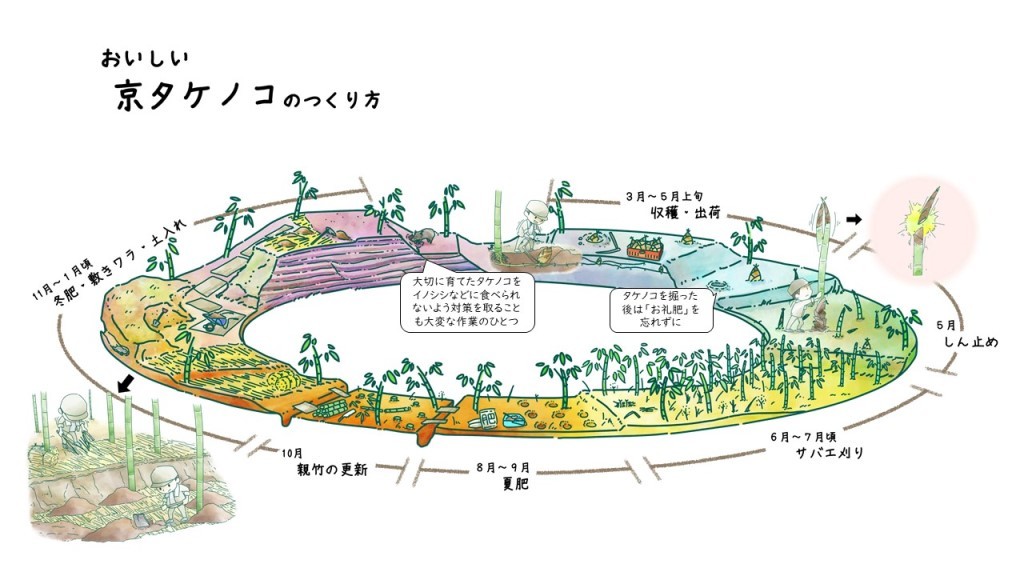

おいしいタケノコが出来るまで

この地の恵まれた気象と土壌条件、また、農家の1年間を通じ多くの労力を要する作業の繰り返しによって、全国でも有名なおいしいタケノコが育ちます。

乙訓地域でのタケノコの栽培方法を「京都式軟化栽培法」(きょうとしきなんかさいばいほう)といいます。

こうして育てられたタケノコは、白くて、やわらかいのが特徴です。

関連ページ

タケノコ掘りの道具「ホリ」

消費者においしいタケノコを食べてもらうために、タケノコの穂先が地表に出る前に専用の掘り鍬(くわ)である「ホリ」で収穫します。

タケノコを掘り出すときに傷をつけてしまうと腐敗が進みやすく、品質が落ちてしまいます。そのため、畑の土質、形態、地下茎(ちかけい)の状態、作業効率などを考慮した京タケノコ専用の農具がホリです。

タケノコ畑の土の中からタケノコを傷つけずに掘り出す農具一つとっても、タケノコ栽培の技術を支える大きな役割を果たしてきたことがわかります。

ホリは地域ごとに特有な形態を持っています。そのため、他の鍛冶屋製品が大量生産の既製品に取って代わられても、ホリの製作と修理は地元の鍛冶屋が担ってきました。

関連ページ

年貢の一種だった「竹」

竹は、最初は見て楽しむだけでしたが、江戸時代の後半からは食べるようになりました。

また、江戸時代には「年貢(ねんぐ)」として竹もお米と同じように幕府に納められるようになりました。これを「上竹(あげたけ)」といいます。

納められた竹は、幕府が管理する施設の修理の材料などに使われていました。

この頃には、年貢としての竹材だけではなく、竹材が販売されるようになり、竹材を売る「竹屋」もあったそうです。

それほど、乙訓地域の竹は良質だったということでしょう。

関連ページ

京都府登録文化財(天然記念物)のモウソウチク林

9世紀前半に創建された海印寺十院のうち、現存する唯一の子院と伝わる寂照院の境内東部に残されたモウソウチク林は、平成24年3 月に京都府の登録文化財(天然記念物)に登録されました。

府登録文化財に登録された竹林はよく手入れされ、古くからの竹の特産地として有名な乙訓の歴史や、竹栽培の植生がよくわかる場所として評価されました。

乙訓の伝承として、江戸時代前期に宇治黄檗山(うじおうばくさん)の禅僧によって、モウソウチクが中国からもらたされ、寂照院に移植されたといいます。