国民健康保険料について

- ID:1466

ページ内目次

国民健康保険をささえる保険料

みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います(一部負担金といいます)。

残りは、みなさんが納められる保険料、国・府の負担金・補助金と市からの繰入金などでまかなわれています。

医療費が増加すると、納付していただく保険料も高くなってしまいます。医療費を大切に使い、保険料をきちんと納めていただくことで、安心して医療を受けられる国民健康保険制度が支えられています。

令和7年度の主な変更点

1.保険料率の見直し

国民健康保険は被保険者数が減少する一方、加入者の高齢化や医療の高度化等により1人当り医療費が増加し、厳しい財政運営が続いています。持続可能な国保財政の運営のため、保険料率を引き上げています。

令和7年度保険料率(別ウインドウで開く)

2.軽減措置の拡充

保険料の軽減の対象となる所得の範囲が5割軽減と2割軽減で引き上げられ、より軽減が受けやすくなります。

保険料の軽減措置(別ウインドウで開く)

3.賦課限度額の引上げ

賦課限度額の一部が引き上げられたため、保険料総額の上限が109万円になります。

国民健康保険の加入者

長岡京市にお住まいの人で、職場の医療保険(健康保険・共済組合・船員保険など)や後期高齢者医療保険に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

加入は世帯ごと

国民健康保険への加入は世帯ごと(住民登録の世帯と同じ)で、一人ひとりが被保険者です。

納付義務者

国民健康保険では、世帯主が納付義務者になります。世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険の加入者でない場合でも、納付義務者(擬制世帯主)になります。

保険料の決め方

平成30年度から京都府下全体で保険給付費を負担する仕組みに移行し、京都府が保険給付に必要な金額を長岡京市に支払い、長岡京市は京都府が示した国保事業費納付金を京都府に納めることになりました。国保事業費納付金など今年度に必要と見込まれる金額から国、府、市の支出金などを差し引いて、保険料として必要な金額を見込みます。この金額を、加入者のみなさんに世帯や所得の状況に応じて負担していただくため、京都府が市町村ごとの医療水準や所得水準を考慮して算出した標準保険料率を参考に、長岡京市が所得情報などを基にシミュレーションを重ねて保険料率を決定します。

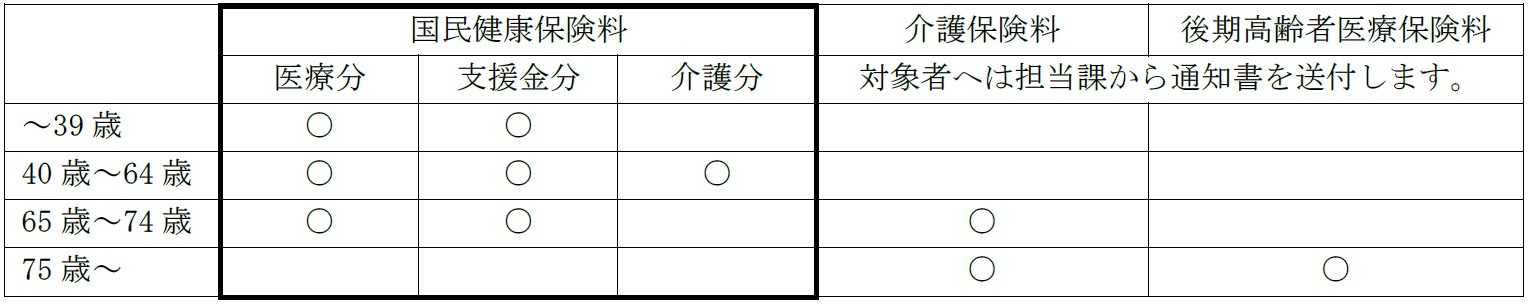

保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3区分から構成され、それぞれ区分ごとに所得割、均等割、平等割があり、加入者の世帯の所得や人数で計算し、合算したものが一世帯ごとの保険料になります。

医療分:国保被保険者の医療給付費などの費用に充てられる保険料(加入者全員が対象)

支援金分:後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料(加入者全員が対象)

介護分:介護保険の第2号被保険者としての保険料(40歳~64歳の加入者が対象)

- 保険料の計算方法について、詳しくは、「保険料の計算方法」をご覧ください。

保険料の納付方法について

国民健康保険料の納付方法については、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と年金からの天引きによる納付(特別徴収)の方法があります。

保険料は毎年6月に決定し、6月~翌年3月の10期で納めていただくため、4・5月は、原則保険料の請求がありません。※特別徴収の人は除きます。

- お支払い方法について、詳しくは、「保険料の納付方法」をご覧ください。

保険料の軽減・減免について

前年中の所得が基準を下回る世帯や、災害を受けられた人、失業・廃業等により所得が著しく減少する人で保険料の納付が困難な場合は、保険料を軽減・減免できる制度があります。

- 申請が必要な場合があります。詳しくは、「保険料の軽減・減免」をご確認ください。

転入された人について

1月2日以降に転入された人は、1月1日現在お住まいの市町村で課税されているため、本市に課税資料がありません。加入手続きの際に、所得の自己申告をお願いしていますが、前住所地の市町村へ所得の問い合わせも行います。自己申告と前住所地での所得の内容が異なる場合、保険料が変更になることがあります。

なお、所得が判明するまでは、保険料は暫定(所得割0円、均等割・平等割を軽減なし)の金額となります。

年度の途中で異動があった場合の保険料について

年度途中で加入・脱退があった場合

保険料は年度ごとに決められるので、年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合には、月割りで計算します。

加入された場合:加入した日の属する月から保険料を計算し、翌月以降に通知を送付します。

脱退された場合:届出をいただいた後に、保険料を再計算してご案内します。

所得に修正があった場合

修正申告、前住所地への所得の問い合わせなどによって保険料が変更される場合があります。

所得増加の場合:増加に伴う増額分を判明した翌月以降の納期分に上乗せします。

所得減少の場合:減少に伴う減額分を判明した翌月以降の納期分から減額します。

※保険料は資格を取得した月から生じるため、届出が遅れた場合、さかのぼって計算されます。また、過年度までさかのぼって資格を取得した場合、過年度分は届出のあった翌月に一括納付となります。

※保険料再計算の結果、納めすぎとなった場合には還付の通知をお送りします。ただし、約2年以上さかのぼって、脱退手続きや所得の申告を行ったときは、還付できない場合があります。

※加入・脱退をされる場合は、14日以内に届出してください。

- 届出について、詳しくは、「国保に加入するとき」または「国保から脱退するとき」をご覧ください。

よくある質問

よくある質問については、「国民健康保険料Q&A」をご覧ください。