中小路市長の雑感日記(令和元年度バックナンバー)

- ID:8659

元年度の雑感日記(ページ内リンク)

3月27日 年度末をむかえ

3月24日、およそ1ヶ月にわたる長岡京市議会3月定例会が閉会をした。

令和2年度一般会計予算案をはじめ、すべての議案を可決・承認いただくことができた。

今議会に提案した内容は、いよいよ市役所庁舎の再整備に着手をしていくための予算及び債務負担行為を含んだ予算案や、今後長期にわたる新庁舎建設にかかる財政運営を柔軟にしていくための庁舎建設基金条例の改正案、また、京都府営水道の料金改定を受けた水道料金の引き下げ、公共下水道事業の持続可能な経営を実現していくための下水道使用料の引き上げなど、これからの市政運営にとって重要なものだっただけに、すべての議案を成立いただき、胸をなでおろしている。

しかし一方で、今定例会の開会時から迫られた新型コロナウイルスへの対応はいまだ収束の兆しが見られない。

今回の一般会計当初予算案は、当然、編成時期からいって今回の事態を織り込んでいないものだが、市としては、議会の中でも申し上げてきたように、必要な予算措置については適切なタイミングで迅速に実施をしていくつもりだ。

感染拡大防止を最優先にしながらも、日常生活の安定に向けた施策も実行していかなければならない。

引き続き、最善を尽くしたい。

3月13日 3月11日に思う

3月11日、午後2時46分。市役所にて黙祷を捧げながら思い出す。

2011年の発災からおよそ1年あまり経った頃、福島県のある被災地を訪れた。

津波被害の爪痕は、まだまだいたる所に残っていた。

使われていない学校のグラウンドには多くの瓦礫がうず高く積まれている。

除染されたであろう残土が詰められた特殊な土のうを山のように積んだトラックが何台も走っている。

そこは間違いなく被災地だった。

しかし一方、海沿いの一部では海産物の加工会社が再興に向けた着実な歩みを進め始めておられたし、仮設住宅での暮らしも少し落ち着き始めたという声も聞かれるなど、苦難の中でも間違いなく前へ前へと進んでおられる姿に、希望の光を感じたことをはっきりと覚えている。

災害から1年というタイミングもあったろう。

そこにあるのは、まさに非日常と日常がない交ぜになった空気だった。そのことに少し戸惑ったのも事実である。

時間軸でいえば、時の経過とともに、災害という非日常から日常へとゆっくりと移行していた時期だった。

同時に、被災をされた地域とそうでない地域の差からくるものもあったのかもしれない。

その後、当地を訪れる機会は今日までない。

果たして、彼の地に本当の日常はやってきているのだろうか。

2012年の被災地のようす

2月28日 新型コロナウイルス感染症対策 続報

新型コロナウイルスの感染拡大がとまらず、社会生活全般に大きな影響を及ぼし始めている。

政府においても、26日には、感染拡大を抑えるため、今後2週間、感染リスクの高い大規模イベントなどの自粛や規模縮小を主催者側に要請することを決めた。

現状、国内感染期への移行期と位置付けられており、今後、1~2週間が今後の拡大を抑制するうえでも大変重要な時期になる。

先週の当欄において、庁内連絡会議の設置についてお伝えをしたが、こうした事態を受け、本市においても24日には、私自身を本部長とする『長岡京市新型コロナウイルス感染症対策本部』を設置し、情報発信等その対応に当たっている。

現在、本市においては、市民への啓発や注意喚起として、手洗いや咳エチケットの徹底を求めるとともに、市民利用施設へのアルコール消毒液の設置や衛生管理の徹底、自治会回覧やFMおとくに等を利用した情報発信に努めている。

また、イベントや集会等については、不要不急のものは時期を延期するなどの対応、感染リスクの高い規模の大きい集会等は中止-延期、規模の縮小を。イベント等の実施の場合は、感染防止に配慮するとした指針に基づき、それぞれ判断を行うとともに、市民の皆さんに対しても同様の対応をお願いしている。

同様に、職員の健康管理についても、妊婦や基礎疾患を有するものなど重症化リスクの高い職員の時差出勤を認めるなどの対応を行っているところだ。

また、27日には、安倍首相が全国すべての小中学校と高校・特別支援学校について、3月2日から春休みに入るまでを臨時休校とするよう要請する考えを表明した。

これを受け、本市教育委員会は府教育委員会と対応について協議・検討し、3月2日給食終了後から3月24日まで、小・中学校の休校を決定したところである。

保護者のみなさまには、決定事項をできるだけ速やかにお伝えできるように努めていく。

今後も追加の情報については、市のホームページ等でお知らせしていくため、ご確認をいただきたい。

いずれにしても、状況は日々変化をしている。

市民の皆さんにも、ぜひ、情報のアップデートをお願いしたい。

2月21日 新型肺炎対策~手洗い等の徹底を!

新型コロナウイルス肺炎の拡大がとまらない。

16日、政府の専門家会議において、「海外発生期」から、現状では「国内発生早期」のフェーズに進んでいるとの認識で一致。「感染経路が特定できない可能性がある複数の症例が認められ、患者が増加する局面を想定した対策を今からとる必要がある」との見解も示された。

本市においても、すでに、危機管理チームでの情報収集を軸に、庁内連絡会議を設置し対応している。

感染症に対する診療-医療体制の提供や検査対応の主体である京都府や乙訓保健所とも連携を図りながら引き続き警戒をしていきたいと思う。

現段階では、咳エチケット(咳やくしゃみをするときに、マスクやハンカチ、袖を使って口や鼻を抑える)や手洗いなど、通常の感染症対策をしっかり行っていただくことが重要だ。こうした基本を市民の皆さんにも呼び掛けていきたい。

また、今回の新型コロナウイルスの拡大が経済に与える影響についても注視が必要だ。

先日、政府から発表された2019年10月~12月期の国内総生産(GDP)も年率で6.3%の落ち込みと、14年4月~6月以来の大幅な落ち込みとなった。

10月の消費増税前の駆け込み需要の反動減などは一定見込まれていたものの、大型台風や暖冬といった要因もあり、想定以上に下振れしたとの見方が多い。

また、企業関係者の方々と折々にお話しさせていただく中でも、製造業を中心に米中貿易摩擦の影響がじわじわと先行きに影響を与え始めてきたという声を、昨年末あたりからより多く耳にするようになった。

それに加えての今回の事態である。

インバウンドを含めた国内消費の動向をはじめ、中国を中心としたサプライチェーンの寸断による生産への影響も見過ごせそうにない。

こうした側面からも引き続き、注視をしていく必要がありそうだ。

2月14日 令和2年度予算案を発表

令和2年度の予算案がまとまり、プレスリリースを行った。

総額281億4,700万円の一般会計予算案のほか、国民健康保険や介護保険など13特別会計、水道事業、公共下水道事業の企業会計を合わせて、およそ528億8,791億円の規模での予算編成となった。

併せて、国の補正予算等を受けた令和元年度一般会計補正予算案も18億8,218万円を計上。実質的に令和2年度に繰越す事業は8.7億円規模となる。

一般会計予算の規模は昨年に引き続き過去最高となった。

その要因は、幼児教育-保育の無償化に伴う事業費が約5.1億円の増。経常的に係る障がい福祉サービスや後期高齢者医療、介護保険などの費用も約3.5億円の伸び。結果、学校施設の整備関連、ICT化への投資を令和元年度補正予算に前倒しをしたうえでも、過去最大の規模となった。

特別会計においても、介護保険事業や後期高齢者医療事業の事業規模の伸びは顕著であり、高齢化の進展を実感させられる。

また、水道-公共下水道の両企業会計については、5年に一度の料金改定を反映させた予算となっている(料金改定については条例案として提案する)。

京都府営水道において3浄水場(乙訓、宇治、木津)の料金統一が実施をされることに伴い、乙訓系の建設負担料金が引き下げられることから、本市としても約5.4%の料金引き下げを提案。

一方、一般会計からの基準外繰入の解消を審議会から答申されていた、下水道使用料については、平均19.8%の引上げを実施させていただきたいと考えている。

令和2年度は第4次総合計画の第1期基本計画の最終年度にあたる。

この間、進めてきた施策を着実に進めていくための予算編成を心掛けた。

2月21日からの長岡京市議会3月定例会において予算案の審議はスタートする。

令和2年度予算の記者発表のようす

(2月14日市役所にて)

2月7日 居心地の良い場

皆さんにとって、「良い街」の条件、と言われると何を想像されるだろうか?

もちろん、正解があるわけではないし、人によって違って当たり前なんだと思う。

これまで、様々な街を訪れた経験から、私にとって「良い街」の条件の一つは、「居心地の良い場がある」ということではないかと考えている。

それは、海の見える公園の一角かもしれないし、何気に置かれた駅前のベンチかもしれない。

あるいは、落ち着いた雰囲気のカフェの一席かもしれないし、素敵な音楽を楽しめるライブハウスなのかもしれない。

パブリックな空間であれ、プライベートな空間であれ、「もう少しここにいたいな」「また来てみたいな」と思わせる「居心地の良さ」に出会ったとき、その「街」に対して「良い」イメージができ上がる。

最近のまちづくりの議論の中では、こうした「場所」を、単なる空間としての「スペース」ではなく、人々の居場所・活動の舞台といった機能性や、思い入れや愛着といった心理的な要素も含め「プレイス」と位置づけ、まちなかに「プレイス」を創造していこうとする動きが生まれてきている。

そして、そうした「プレイス」づくりの最大の特徴は官と民との境界線が限りなく薄まりながら、それぞれの強みを活かしながら、まさに「パブリック」な価値を生み出している点だ。

長岡京市においても、市役所庁舎の整備といった「まちの新陳代謝」や阪急長岡天神駅周辺のまちづくりなど「未来への投資」が具体化しつつある。

そうした中で、いかに長岡京市らしい「プレイス」を創り出していくのかといった視点が欠かせない。

1月31日 ネットワークソリューションという思想

「リナックス(Linux)」というオペレーティングシステム(OS)が登場したのは1990年代。

その特徴は、無償で公開されたことにより、世界中の開発者の参加により大きく発展をしたこと。いまや主流になりつつある、オープンソースなソフトウェア開発のフロンティアだったと言える。

世界中に点在している「個」の力を結集し、より大きな力を生み出す。

私は、この考え方-思想を具現化したことこそが「リナックス」の最大の功績だと思う。

この思想はその後、社会に大きな影響を与えたのではないだろうか。

FacebookやYouTubeなどSNSはまさに「個」の発信するコンテンツがつながることにより大きなメディアとしての価値を生み出しているし、フィンテックの基盤技術であるブロックチェーンも分散化した個がつながることで信頼性を担保しようとしている。

これらの本質的な意義は、小さな「個」の「集積」が生み出す価値だ。

そして、最近、私は、「個」のつながりによる課題解決という思想は、これからの行政やまちづくり等、リアルな世界においても大きな可能性を有するのではないかと考え始めている。

公的課題の解決を、行政など権力を有する機関が独占していた「ガバメントソリューション」の時代から、行政や企業、NPOなどのステークホルダーが協働して解決を模索した「コミュニティソリューション」の時代を経て、個々人が自律的につながる「ネットワークソリューション」の時代へ。

1月28日に開催された、第2回『長岡京地域クラウド交流会』の会場で、ふとそんなことを考えた。

「個」として参加された事業者や起業家の皆さんが、「つながる」ことにより、大きな価値を生み出していく。

そんな化学反応が長岡京市で起こることを楽しみにしている。

長岡京地域クラウド交流会のようす

(1月28日バンビオメインホールにて)

1月24日 初心忘るべからず

広辞苑によれば「学び始めた当時の未熟さや経験を忘れてはならない。常に志した時の意気込みと謙虚さをもって事に当らねばならない。」の意。能を大成した世阿弥の「花鏡」からの出典だ。

下掛宝生流の能楽師・安田登さんによれば、世阿弥は『初心』という言葉を、「始めた時の初々しい気持ちを忘れないように」という警句としてだけではなく、「折あるごとに古い自己を断ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない。」という意味で用いたそうだ。

しかし、過去を断ち切ることは難しい。そこで、能の世界で作られた仕組みが「披き(ひらき)」。

「披き」とは、師匠が弟子に新たな演目をやってみさせることで、この経験を通じて、演じる一個人も成長をするし、同時に、能そのものが大きく進化をし、変化を遂げてきた。

(「日経ビジネス 2019年6月10日号 有訓無訓より」)

さる1月19日、長岡京市長として6年目に入った。

市長としての5年間の経験を通じ、就任当初から比べてみれば、日々の業務やルーティンについてもだいぶ慣れてきたし、一定の自信もついてきた。

しかし、そうした「慣れ」が「緩み」を生み出していないだろうか。

「慣れ」ゆえに、新たな課題にチャレンジする意欲を失ってはいないだろうか。

5年の経験や積み重ねに固執し、縛られ、素直な目でものごとを直視できているだろうか。

『初心忘るべからず』

6年目に入った今だからこそ、どちらの意味でも、改めて深く肝に銘じたい。

1月17日 新成人の皆さんへ

1月13日快晴。今年の成人式では802名の新成人の皆さんをお祝いした。

華やかさと厳粛な空気のなかで開催された式典を和やかな雰囲気のまま終えることができた。

新成人を代表して決意を語ってくれた二人の言葉は力強い。

英語の教員になるという目標に向けて努力をしていこうとする熱い思い。障がいがある学生の支援活動を通じて学んだ対話の重要性。それぞれに、その直向きさ、感性に触れ、彼らはきっと新たな社会を切り拓いてくれるに違いないと確信をする。

今年度の新成人は、2000年という節目の年を迎える時期に生まれたミレニアムベイビー。

新しい千年紀のスタートであると同時に、百年紀で言えば20世紀最後の年でもある。

だからこそ、私は、そんな年に生まれた新成人の皆さんには、20世紀と21世紀の懸け橋になって欲しいと願っている。

20世紀、科学技術や生活水準など人類は大きく飛躍的に発展した。しかし一方で、多くの過ちを犯し、数多くの教訓を得てもきた。

だからこそ、歴史から学ぶ姿勢、過去と向き合う姿勢を持ち続けて欲しいと思う。

そうすれば、きっと、私たちには思いもつかないような新しい未来を築き上げていくことができるはずだ。

新成人の皆さんの活躍を心から祈る。

成人式、手作りの成人を祝う会のようす

(1月13日長岡京記念文化会館、中央公民館にて)

1月10日 年頭のご挨拶

皆さん、明けましておめでとうございます。

今年も暖かく、穏やかな中、皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げます。

令和となり初めての新年。

干支も「子」ということで、新たな一回りへと入ります。

西暦も2020年。新たなdecade(10年)へと突入します。

そんな風に考えると、何か時代の大きな区切りを迎え、新しい時代へと入っていくのではないかと心が躍ります。

気持ちを入れ替え、もう一度初心に戻り、今年も様々なことに挑戦をしてみたいものです。

そして、今年は戦後75年という節目の年でもあります。

あの戦争から3四半世紀が経ちました。

戦後、最初の四半世紀(1945-1970)を一言で表すならば「成長」と言えるのではないでしょうか。

次の四半世紀(1970-1995)は「繁栄」。

そして、この直近の四半世紀は「変化」という言葉で表せるのではないかと私は思います。

始まりの年である1995年。阪神淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件、Windows95の発売など、多発する災害、社会の歪や混乱、情報革命といった、今日に至るその後の四半世紀を特徴づける象徴的な年でした。

では、次の四半世紀はどんな一言で表せる時代となっていくのでしょう。今年起こることは、これからの時代を占うことにつながるのかもしれません。

ぜひ、希望に満ち溢れた時代となるよう、私たちに今できることを、一つずつ進めていく。

そんなスタートの一年として参りたいと存じます。

本年も皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。

12月27日 年の終わりにあたり

世界を見渡せば、真夏の南半球、オーストラリアでは路面が溶けるほどの50℃近い熱波に見舞われているそうだ。

水の都ベネチアも、過去50年でも最悪の高潮と水害の中でクリスマスを迎えた。

まさに地球が悲鳴をあげている。そんなふうに思えてならない。

日本でも、今年は暖冬の中での年越しになりそうだ。

冬休みのスキーを楽しみにしていた息子も、スキー場に雪がないなら諦めざるを得ない。

そういえば、ここのところ桜の開花も紅葉の色づきも予測しがたく、私たちの常識のほうを変えていかなければならないのかとも思う。

これらも、地球の軋みなのかもしれない。

穏やかな年越しと、来年一年が平穏な年であることを心から願う。

さて、今年もはや過ぎ去ろうとしている。

私にとっては、市長として二期目のスタートでもあった。

市長として5年目を迎え、様々なことを「実行」へと移していかなければならない重圧、難しい判断にも答えを出していかなければならないという局面も多々あった。対処すべき事案や課題も様々に生じた一年でもあった。振り返れば、今年はとくに、様々な場面が数多く頭の中に蘇える。長かったようにすら感じるのは久しぶりかもしれない。

それでも、温かい激励をいただく市民の皆さんの声やご協力、日々、ともに仕事をする職員の方々の支えのおかげで、うれしいことも、楽しいこともたくさんあった。

「たいへんだったが、素晴らしかった。そんな人生を送りたい!」

こんな一節が、リチャード-バックの『かもめのジョナサン』 にあっただろうか。

来年も、そんな一年でありたいと思う。

今年も一年間、大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。

<追記>

12/6、12/13に当欄でご紹介させていただいた、「今年の5冊:ノンフィクション編、小説フィクション編」について、市民の皆さんから反響の声をいただきました。

以下の7冊については、現在市立図書館でも貸出を行っています。ぜひ、ご興味のある方はご一読下さい。

また、現在市立図書館で所蔵していない3冊についても、図書館窓口までお越しいただければ貸出ができるように手続きを行うことも可能なようです。一度、ご相談ください。

◆市立図書館が所蔵している7冊◆

ノンフィクション編

・『ファクトフルネスFACTFULLNESS/ハンス・ロスリング他 上杉周作・関美和訳(日経BP社)2019年』

・『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言/前野雅弥(日本経済新聞出版社)2019年』

・『天才を殺す凡人/北野唯我(日本経済新聞出版社)2019年』

小説・フィクション編

・『信長の原理/垣根涼介(KADOKAWA)2018年』

・『下山事件 暗殺者たちの夏/柴田哲孝(祥伝社文庫)2017年』

・『ぷろぼの/楡周平(文藝春秋)2017年』

・『総理にされた男/中山七里(宝島社文庫)2018年』

12月20日 明智光秀、AIで蘇る!

当欄でも何度か取り上げてきたNHK大河ドラマ「麒麟がくる」が、いよいよ来年1月19日に放映が開始される。

それに先立ち、先般、東京で行われた『明智光秀AI協議会』の設立共同記者発表に同席させていただいた。

今回、明智光秀にゆかりのある京都、滋賀、岐阜、福井の14自治体が加盟し、「明智光秀AI」の共同開発・運用、それぞれの地域と光秀とのゆかりや歴史などの情報発信、連携した観光振興に取り組もうとするもの。

山崎・勝龍寺城の戦いで敗れた明智光秀がAIとして蘇ったという設定の下、LINEを通じた光秀とのトークや、光秀ゆかりの名所の紹介、各地のイベント情報、光秀に関する謎解きなどのコンテンツが用意されている。

明智光秀AIの監修は、「麒麟がくる」でも時代考証に携わられている小和田哲男静岡大学名誉教授に担当していただいている。

今回のツールはAIだけに、多くの方に使っていただくことでコンテンツも成長をしていく。

ぜひ、一度、お試しいただければ幸いだ。

QRコードを読み取るか、下記URLにアクセスして明智光秀AIを是非お試しください!

http://line.me/R/ti/p/%40838ygwpo

12月13日 今年の5冊:小説・フィクション編

先週に引き続き、今年読んだ本のベスト5.

今週は、小説・フィクション部門をお届けしたい。

<小説・フィクション部門>

(1)『信長の原理/垣根涼介(KADOKAWA)2018年』

幼少の信長は、蟻の行列を見てあることに気づき、実験を試みる。働く蟻と働かない蟻。そこには世の中を支配するある原理が存在することに気づく。こうして発見した「パレートの法則」を通じて、自分自身の家臣を観察する信長が、天下統一を目前にたどり着いた結論とは。史実に基づきながら新たな視点を取り入れる、垣根歴史小説の真骨頂だと言える。

(2)『下山事件 暗殺者たちの夏/柴田哲孝(祥伝社文庫)2017年』

昭和最大の謎とされる「下山事件」。昭和24年7月5日早朝、初代国鉄総裁である下山定則が失踪。翌日、線路上で轢死体となり発見される。政財界の大物、日米双方の諜報機関、警察や検察、様々な関係者が、戦後の混乱期に蠢く中で、それぞれの利害が互いにぶつかり合う。フィクションだからこそ、描ける大胆な物語だ。

(3)『ぷろぼの/楡周平(文藝春秋)2017年』

電機業界大手のパシフィック電器は大規模なリストラの真っただ中。人事部労務担当部長の江間はリストラの請負人。極悪な手法を使って次々に対象者を追い詰め、ある時、自殺者まで出してしまう。部下としてその実務を担う大岡は良心の呵責を覚えながら、悶々とした日々を過ごす。そんな時に出会ったNPO「プロボノ」の代表三国。話を聞いた三国は義憤に駆られ、江間を懲らしめるある作戦を思いつく。一気読み間違いなしの痛快ドラマ。

(4)『秘録・公安調査庁アンダーカバー/麻生幾(幻冬舎)2018年』

ディテールにこだわる麻生幾氏ならではの諜報小説。

公安調査庁の分析官・芳野綾に、中国から武装した漁船が日本の尖閣列島を目指し大挙してやってくるという情報が入る。日中双方の情報提供者を駆使しながら、その情報の裏を取るも、なかなか真実にたどり着けない。しかし、時間は限られる。果たして、本当の敵は誰なのか。目まぐるしく動く展開に手に汗を握る作品。

(5)『総理にされた男/中山七里(宝島社文庫)2018年』

うだつの上がらない売れない役者、加納慎策。現総理大臣にそっくりな容姿を活かし、最近は巧みなモノマネで人気を博しつつあった。そんなある日、拉致同然に連れ去られた先に待ち構えていたのは官房長官。そして、こう告げられる。「総理大臣の替え玉になってくれないか?」。

嫌々ながらに引き受けざるを得なかった加納。しかし、演じるうちにこの国の政治の現状に薄々と気づき始める。そんな加納のセリフに注目して欲しい。

2019年の5冊:小説・フィクション編

12月6日 今年の5冊:ノンフィクション編

いよいよ師走に入り、今年も残すところひと月を切った。

この季節になると、「今年の○○」「△△トップ10」といった話題をよく目にする。

それにあやかり、自分自身の一年を振り返る意味で、この一年間に読んだ本のうち面白かったものをご紹介してみたい。

それぞれ独断と偏見で5冊を無理やり選んでみた(けっこう悩みました…)。

ノンフィクション部門と小説・フィクション部門に分けて2回に渡りお届けしたい。

<ノンフィクション部門>

(1)『ファンベース/佐藤尚之(ちくま新書)2018年』

著者の佐藤氏は元電通マンで広告やマーケティングの専門家。人口構成の変化や市場の成熟化、増大化しつつある情報量などの環境を見すえたとき、生き残る企業や商品の取るべき戦略とは何か。それは 「広く薄く」ではなく、「深く濃く」。マスからファンへ。ファンを造り、大切にしていくことの重要性が体系的に解説されている。シティプロモーションなどに取り組む本市でも参考になること多い。広報関係者、必読の書。

(2)『新・魔法のコンパス/西野亮廣(角川文庫)2019年』

(1)の『ファンベース』を知ったのが実はこの本から。絵本作家やオンラインサロンの運営者など、幅広い分野で活躍される、お笑いコンビ・キングコングの西野氏。時に、ネット上で炎上したりバッシングを受けたりする彼の、ともすれば奇抜に映るような言動。その裏側には、世の中の仕組みを冷徹なまでに見据えたうえでの合理的な戦略が存在する。単なる思いつきではない、考え方の本質を知れる一冊。

(3)『ファクトフルネスFACTFULLNESS/ハンス・ロスリング他 上杉周作・関美和訳(日経BP社)2019年』

「この間、世界の状況は良くなったのか?」

この問いに関連する13の質問から物語は始まる。結果は意外なほど、低い正答率に。

その背景にある、人々の偏見や思い込み、思考のクセを10の本能に分類をして紹介。凝り固まった頭を柔らかくするための統計の見方を学ぶことができる。

(4)『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言/前野雅弥(日本経済新聞出版社)2019年』

日本経済新聞で連載された記事の書籍化。通産大臣、総理大臣のときに秘書官として仕えた小長啓一氏(後の通産事務次官)の証言をベースに、田中角栄の人物像とそのエネルギッシュな行動力を描く。何よりも、氏が取り組んだ資源外交の場面。角栄という政治家が、いかにグローバルな視点で日本の立ち位置を見ていたのか、その上で、どれほど緻密に世界を相手に交渉をしてきたのか。毀誉褒貶が混在する政治家ではあるが私たちが学ぶことも多いのではないだろうか。一気読み間違いなし。

(5)『天才を殺す凡人/北野唯我(日本経済新聞出版社)2019年』

なかなかに衝撃なタイトル。内容は、サブタイトルが「職場の人間関係に悩む、すべての人へ」とあるように、組織の中の人間を「天才」「秀才」「凡人」に分類して事象を分析。それぞれをモチーフにした登場人物を置き小説形式で内容は展開される。カテゴライズされた「天才」「秀才」「凡人」の特徴化に加え、それぞれがどういう相関関係にあるのかを描く。本書のテーマは、会社や企業内での人間関係にあるが、同様の分類で「政治」の世界を分析してみると面白いのではないだろうか。

2019年の5冊:ノンフィクション編

11月29日 農業祭

例年のことだが、10月から11月にかけては出張の続くシーズンとなる。

そうなると必然、家を空けることが多くなる。

先日も、出張から帰り、ふと、家の片隅の小さな鉢で育てている観葉植物を見ると完全にしおれてしまっている。命あるものを育てるには地道な努力が必要なのだ。

11月24日。長岡京市農業祭が中央公民館を会場に開催された。

この日もまた、最高の秋晴れのもと、朝採れの新鮮な野菜の直売には長蛇の列ができ、つきたてのお餅やタケノコのバター焼きに舌鼓をうつ。

当日は、農業祭に合わせて開催された品評会の表彰式も行われた。

ハクサイや大根などの冬野菜から、花菜などの特産品、ユズやレモン、柿などの果樹にいたるまで様々な農産物が出品され、その中から入選された皆さんに表彰状が手渡された。

今年の農業祭は、天候に恵まれたこともあってか、会場には、例年以上にたくさんの子ども達の姿があったように思う。

私たちが日々、口にする大地の恵み。当たり前のようにいただいているそれぞれの食材は、言うまでもなく、農家の方々の長きにわたる地道な努力とご苦労があってこそ、私たちの食卓に並んでいる。

今回、農業祭に参加してくれた子どもたちが、そのことを少しでも感じてくれたなら、とてもうれしく思う。

品評会出品野菜の展示のようす

(11月24日中央公民館にて)

11月22日 LINE×学校教育

可愛いカメの形をしたロボットがまっすぐに進んだり方向を変えたりしながら、愛嬌たっぷりに動くと、その軌跡に現れたのは、陸上競技のトラック。

思い通り描けた子どもたちの歓声が上がり、笑顔がはじける。

このカメロボット。

その動きを制御しているのは、子どもたち自らがパソコンソフトで組んだプログラム。

LINE株式会社と共同開発をしてきた教材・カリキュラムを使ったモデル校での公開授業の一コマだ。

昨年12月に協定を結び、LINEの担当者の皆さんと、本市のモデル校に指定をした長岡第四小学校の教員の方々でともに作成してきた教材を用い、今秋から12時限、小学校5年生を対象に、プログラミングの考え方を実践的に学びながら、実際にソフトを使ってロボットの制御に取り組んできた。

来年度からのプログラミング教育必修化に向け、最近ではこうした授業を民間企業とともに取り組まれている自治体は増えつつあるが、今回、特徴と言えるのは、プログラミングの考え方やツールを学んだり用いたりするだけではなく、実際の教科の授業で使える内容をつくりあげてきた点にある。

今回の、ロボットを制御し陸上競技のトラックを描くという授業も、算数の「円周」に対する考え方を学ぶという授業の一環。京都府の学力診断テストで出題された問題を解くための考え方を学ぼうとするものだ。

民間だからこその「楽しませる技術」と、教育機関としての「教えるべきコンテンツ」を融合させることにより、子どもたちの学びへのモチベーションにつながればと願う。

プログラミング教育公開授業のようす

(11月15日長岡第四小にて)

11月15日 防災とコミュニティ

「防災とコミュニティ」

7日、8日の両日、鹿児島県霧島市で開催された第81回全国都市問題会議の今年のテーマだ。

今年もまた、台風等による被害が広く発生している中でのタイムリーなテーマ。

会議の中では、開催地ゆえ、私たちにはあまりなじみのない火山に対する防災対策から、昨年の豪雨災害を経験された広島市長の報告、コミュニティ政策など様々な話題が取り上げられた。

防災の側面から「共助」を支えるコミュニティ組織の必要性が叫ばれて久しい。

そのことは、様々な災害における経験からも正しいことは間違いないのだが、必要とされているコミュニティの姿と現実や実態とのかい離をどう埋めていくか、という方法論になった途端、行動が停止してしまう地域が多いのではないか。

そんな指摘が印象に残った。

さて、10月27日の日曜日。

長岡京市では『防災の日』にあわせた訓練が各地で実施をされた。

10月最終日曜日を『防災の日』とさだめ、市内で同時に訓練を実施しようと取り組みを始め、今年で3年目。今年は、市内9つの小学校区で避難所運営訓練など、各校区で工夫をこらしたメニューが用意をされ、全体で2,300名を超える市民にご参加をいただいた。

各地での災害を目の当たりにする中、市民の防災への関心と意識の高さを感じられる。

こうした自主的な地域コミュニティを軸にした実践と行動を伴う取り組みを地道に継続していくこと。

それが、先ほど指摘された、目指すべき姿と実態とのかい離を埋めていく方法論に対する一つの答えではないかと、私は思う。

長岡京市防災訓練のようす

(10月27日市内小学校にて)

11月8日 勝龍寺城はすごい!

「知っているようで、知らないこと」「わかったつもりで、よくわかっていないこと」

そんなことを知識として得ていくことは楽しいものだ。

11月2日。

『長岡京ガラシャ祭2019』ガラシャウィークがスタートした。

今年は例年の取組みにくわえ、来年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」に向けて、リニューアルした勝竜寺城公園のグランドオープンも迎えた。

そのオープニングを飾る歴史講演会では、テレビでもおなじみの城郭考古学者・千田嘉博奈良大学教授に「勝龍寺城!ここがすごい」と題したご講演をいただいた。

講演の中では、勝龍寺城の価値として、①中世の館城から近世の城郭を持つ城への過渡期の城であること、②石垣の重ね積み等、当時の最先端技術によって築かれた城であること、③市街地の城址として良好に保存・整備されている点など、他の様々な城との比較の中で、非常にわかりやすくお示しをいただいた。

また、千田先生には、公園現地での解説ツアーにもご協力をいただき、多くの皆さんに楽しんでいただくことができた。

今回、勝竜寺城公園のリニューアルにあたっては、細川藤孝・忠興・ガラシャ、明智光秀の4人の歴史を中心に展示内容も一新。当時の歴史背景とそれぞれの人物の関わりが、とてもわかりやすくなった。

併せて、このガラシャウィークの期間中、明智光秀末裔の家系で発見された、明智光秀が着用・使用したといわれている兜と采配も特別公開させていただいている。

今週の日曜日、11月10日が『ガラシャ祭2019』クライマックスの時代行列。

未だ知らない長岡京市の歴史に触れていただく機会を楽しんでみるのはいかがだろうか?

千田 嘉博先生の現地レクチャーのようす

(11月2日勝竜寺城公園にて)

11月1日 信念のひと

「リベラリズムとリアリズム、冷静と情熱をともに備えた稀有な人であったろう。」

そう評した新聞があった(日本経済新聞2019年10月30日付春秋)。

日本人初の国連難民高等弁務官として活躍をされた緒方貞子さんが亡くなられた。

緒方さんが国連難民高等弁務官に就任されたのが1991年1月。2000年までのおよそ10年に渡り、世界各地の紛争地帯で難民支援に奔走された。

イラク戦争におけるクルド人支援やルワンダでの難民支援など、冷戦が終結し、国際秩序が大きく変化する難しい国際政治の舞台の上で、さっそうと活躍されている姿は鮮烈で、今なお私の記憶の中に残っている。

当時、政治学科で学んでいた学生の私にとって、とても素敵で、かっこいい女性だった。

湾岸戦争当時、クルド人難民の支援策をめぐり、制度的にはイラク国内の避難民を支援することは難しい状況があったにも関わらず、緒方さんの決断で保護と支援が決定される。

その際のインタビュー映像が、緒方さんを追悼するニュースの中で流れていた。

上記の決断について問われた緒方さんは、

「決めなきゃならないのは私だから。

そのためにいるんだもん、私。トップというのは、そのためにいるんですよ。」

今、私自身の立場で聞くからこそ、身に染みる言葉だと思う。

現場をよく知り、覚悟を持って仕事をされていたからこその言葉ではないだろうか。

また一人、偉大な人が亡くなった。心よりお悔やみを申し上げたいと思う。

10月25日 強さの秘訣

今更ながら、ラグビーワールドカップ2019での日本代表の活躍は、私たちにたくさんの感動と勇気を与えてくれた。

今や、完全に日本全体がラグビーフィーバーの様相。

当方も、純然たる「にわかファン」である。ラグビーの知識はほとんどないということを、まずは申し上げておこう。

そうだとしても、予選プールでの戦いぶりは、一戦一戦、自信を深め、チームが強くなっていくようで、心の底から興奮と感動を感じたものだ。

勝利を重ねるにつれ、日本代表チームの強さの秘訣を取り上げる情報がメディアを通じて波のように押し寄せる。

「ONE TEAM」

総括的に集約をすれば、この言葉に尽きるのだろうが、それを形づくる様々な要素を見ていくと、これからの時代、企業や行政など「強い」組織をつくっていくためのヒントが多く隠されているように思う。

一つには、人材の多様性である。

他のスポーツよりも国際色の豊かなチームづくりが認められているラグビー。

より開かれたダイバーシティへの許容力が組織づくりに欠かせない時代。今回の日本代表がそれを象徴している。

次に、多彩なリーダーシップだ。

「このチームは誰がキャプテンをやってもうまくいく」

リーチ・マイケル選手の言葉。この言葉に表されるように、試合ごと、また試合の中の局面ごとでリーダーシップを発揮できる選手が変化する。決して、監督やキャプテンをトップとするヒエラルキーではなく、エンパワーメントされた個人による自律的な組織。昨今のはやりの言葉でいえば「ティール」な組織に近いイメージではないか。ここにも、強さの秘訣があるように思う。

最後に、コミュニケーション力。

会見や試合後の選手のインタビューなどを見ていても、個々の選手の言葉が非常に明確でわかりやすく、日常からの言葉によるコミュニケーションがあってこそのことなのだろう。また、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチの選手を鼓舞する言葉は秀逸だし、「ビクトリーロード」のようにチームの一体感を醸し出すツールも上手く機能している。

もちろん、強さは選手個人のたゆまぬ練習と努力の積み重ねがあってこそだ。

しかし、その個人が集まりチームとしてプレイをし、そのパフォーマンスを最大限に発揮するには、様々な手法や組織文化づくりが欠かせない。 そんな観点からも、私たち組織に携わるものはラグビー日本代表から学べることは多い。

10月18日 脅威の水、恩恵の水

12日に上陸した台風19号は東日本を中心に甚大な被害の爪痕を各地に残すこととなった。

日が経過するにつれ、犠牲者も増え続け、被害の実態も明らかになりつつある。

まずは、命を失われた方々に哀悼の意を表するとともに謹んでお悔やみを申し上げたい。

また、被害にあわれた皆様に心よりのお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧・復興を祈念申し上げる。

本市においては、12日早朝から災害警戒本部を設置し、自主避難所の開設など体制を整えてはいたものの、大過なく乗り越えることができた。

一方、本市の姉妹都市である静岡県伊豆の国市では500軒を超える浸水被害や断水、農作物被害等が発生しておられるようだ。

本市においても、毛布等の支援物資の送付や、長岡京市友好交流協会を通じての義援金の協力など、出来得る限りの協力をしていきたいと考えている。

市民の皆さんに、ご協力とご理解を賜るようお願い申し上げたい。

そんな中、10月16日に開催をされた全国土地改良大会に参加するため岐阜県を訪れた。

事業視察では、江戸時代に整備をされたかんがい施設である曽代用水や、揖斐川・長良川・木曽川に囲まれた高須輪中での用水事業などを見学させていただいた。

私たちの暮らしを支える農業を営むために、先人たちがいかに水を求め、大切にしてきたのか。まさに、その苦労の歴史を感じさせる。

水は私たちが生きていくうえでなくてはならないものでもある。

人間にとって、水は脅威でもあり、恵みの源でもある。そのことを思い知らされた一週間。

自然への畏敬の念だけは忘れてはならない。

(10月16日全国土地改良大会岐阜大会にて)

10月11日 乙訓市町会での行政視察を通して

10月9日から10日かけて、乙訓市町会での行政視察を、今回は北関東方面で行った。

訪れたのは茨城県水戸市、栃木県日光市の両市。

水戸市では、新ごみ処理施設建設の概要や合併のため地域ごとで異なっていたごみの出し方の変更等について、日光市ではインバウンドを中心とした観光振興の取り組みについて、それぞれヒアリングを行ったのに加え、両市ともに、この間、新庁舎の建設に取り組んでおられ、最近に供用を開始されたとのこと。来年度、市庁舎整備着工に向けて最終の詳細設計に入っている長岡京市としても、非常に興味のあるところ。

それぞれに施設の規模は異なるものの、もちろんのこと素晴らしい庁舎整備を実施されている。

防災面や環境面での工夫にくわえ、市民・職員の動線などそれぞれに知恵をこらした取り組みはとても参考になる。

一例を挙げると、水戸市でのベビールーム。

授乳室を設けるというのは、最近でいえば標準装備なのだが、「授乳室」としてしまうと男性が入りづらい。そこで、名称を「ベビールーム」とし、その部屋の奥に「授乳室」を設けることで、男性にも使いやすいスペースにする配慮をされたとのこと。

使われている場面をイメージしながら検討したからこその気づきであるし、水戸市の男女共同参画に対する姿勢を象徴するものだ。

以前このコラムでも、庁舎整備にあたって、職員の皆さんにも「想像力」を働かせて欲しいと書いたことがある。

今回、新たに供用された両市の施設を実際に見させていただくと、改めて設計の図面を見るだけでなく、そこから生まれる「想像力」をたくましく持つことがいかに重要かを感じさせられた。

今の段階だからこそ、考え抜くことが必要だ。それが、未来に対する責任なんだと思う。

水戸市役所新庁舎視察のようす

(10月9日水戸市役所にて)

10月4日 地域の力

住民自治を支える自治会のあり方が曲がり角を迎えている。

比較的、自治意識も高いと感じてきていた長岡京市においても、自治会加入率は今や6割を切って久しい。平成30年度で55.6%。低下傾向に歯止めがかからない。

そんな中、長岡京市自治会長会が結成50周年を迎えられた。

長岡町の時代から半世紀。このまちの発展を引っ張り、支えてきていただいた皆さんに、心からの感謝と敬意を表したい。

記念式典では帝塚山大学名誉教授・中川幾郎先生に「自治会宝物探し」と題したご講演をいただいた。

親しみを覚える語り口で、行政職員としてのご経験や学者として様々に携わられた自治の現場の具体例をまじえた内容はとてもわかりやすい。

だからこそ、聞き手に対して「自治」への覚悟をせまる気迫が、説得力を持って伝わってくる。

自治会活動に対して危機感を感じておられる皆さんも、大きくうなずいておられる。

「自治の力」「地域社会の力」が試されるのが、日常としては『防犯』、非日常としては『防災』。

私もまさに同感だと思う。

そして、その「力」を培うためには、「面識的関係」すなわち「顔と名前がわかる」関係を築く必要がある。まさにそこが、スタートラインだ。

長岡京市では10月の最終日曜日を『防災の日』と定めている。

今年は10月27日の日曜日。もうすぐだ。市内全小学校区で避難所運営訓練等に一斉に取り組む(今年度は9月に京都府総合防災訓練と同時実施をした長九小校区はのぞく)。

昨年は2,000名を超える市民に訓練にご参加いただいた。

皆さん、ぜひ各地域での訓練に参加してみませんか?

そうすれば、きっと、「顔と名前がわかる」関係が広がり、それが「地域の力」を強め、いざという時、自らを助けることにつながるはず。

こうした地道な取り組みを積み重ねることが、「自治」を守る近道になるのではないだろうか。

自治会長会結成50周年記念式典のようす

(10月3日都ホテル京都八条にて)

9月27日 友、遠方より来る

朋(とも)有り 遠方より来る、 亦 楽しからずや

(同じ志を持つ友達が遠くからでもやってきて一緒に学ぶ。なんと楽しいことだろう)

同じ道を志すもの同士が、集いともに学び合う。その喜びをつたえる論語の有名な言葉だ。

この言葉の後には、こう続く。

人知らずして 慍(うら)みず、 亦 君子ならずや

(他人がわかってくれなくても、気にかけたりはしない。それこそ君子ではないか。)

他人がどう言おうが、お互いをよく知り、ともに高め合う。そんな関係だろうか。

姉妹都市として35年目を迎える長岡京市と米国アーリントンもそんな関係でありたいと思う。

この4月に、私を含め議長や友好交流協会会長とでアーリントンを訪問。

今回は、アーリントンからタウンマネージャーや教育長、ホストファミリーや現地コーディネーターの皆さんをお迎えしている。

姉妹都市として35年、そして、子どもたちの交換留学プログラムがスタートして15年。

この間に築き上げてきた友好の積み重ね、関係は決して揺るぐことのないものだ。

そのことを2つのまちの間で再確認する。そんな訪問となればと願う。

アーリントン友好代表団の表敬訪問のようす

(9月25日市役所にて)

9月20日 京アニの復興を願って

先日、とある書店。小学生の息子との会話。

子「何か買ってくれる?」

父「マンガ以外なら。」

どこにでもありそうな親子の会話。私もよく言うし、子どもの頃には、親にもよく言われた記憶がある。

文字で書かれた本がエラくて、マンガはエラくない。

この会話の前提には、そうした優劣・序列という価値観が、無条件に存在をする。

果たしてそうか?

35名もの尊い命が奪われた京都アニメーションでの放火殺人事件から2ヶ月。

改めて、亡くなられた方々へ哀悼の誠を捧げるとともに、ご冥福をお祈り申し上げたい。また、加療中の皆さんの一日も早いご回復を祈念したいと思う。

2ヶ月経ったいまもなお、京アニ作品の舞台となったゆかりの地では、犠牲者を悼み、同社の復興を願うファンの姿が途切れることはない。

ファンの言葉が綴られたノートには、それぞれの作品に対する愛情や、その作品を生み出した人々への感謝や敬意を語る言葉があふれている。

いかに、京都アニメーションの作品が多くの人々に感動を与え、多くの人々の人生に影響を与えてきたのか。

それほどまでに、その存在はとても大きなものだったのだろう。

正直に申し上げると、私自身は京都アニメーションの作品とは、これまでご縁がなかった。

ぜひ、一度、拝見してみたいと思う。

そうすれば、きっと、無意識にある価値観は改められるはずだから。

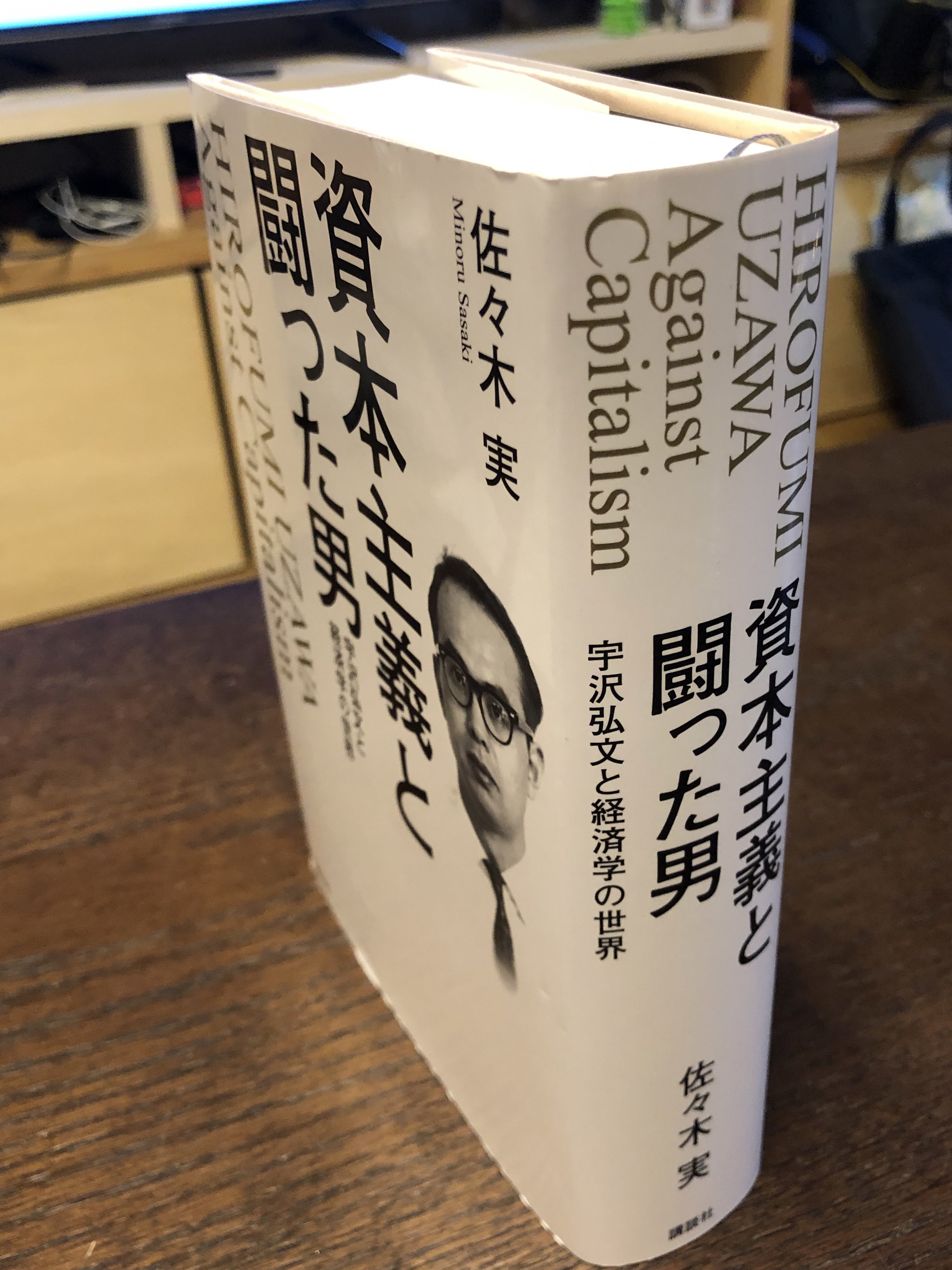

9月13日 暖かい心

『Cool Head but Warm heart(冷静な頭と暖かい心)』

1885年、アルフレッド・マーシャル(Alfred Marshall)が英ケンブリッジ大学の初代経済学教授に就任した際の講演の言葉であり、私の座右の銘でもある。

当時、貧困や格差などの問題を抱えていた英国社会を念頭に、理論的に物事を解明する「冷静な頭脳」と社会的な苦悩を克服したいという「暖かい心」を併せ持つ人材へと育ってほしい。そんな願いを学生たちに説いたスピーチの中にある。

夏休み、『資本主義と闘った男~宇沢弘文と経済学の世界/佐々木実/講談社(2019)』を読み、この言葉を思い出した。

宇沢弘文氏(1928-2014, 以後敬称略)は、戦後間もない1950年代から60年代にかけて、スタンフォード大学を中心に、経済学者として顕著な実績を挙げる。作中の言葉を借りれば、経済学の「奥の院」に立ち入ることの許された唯一の日本人であり、ノーベル経済学賞に最も近付いた研究者としても有名だ。

本作は、宇沢の生い立ちから、数学との出会い、経済学への転向、渡米、そして経済学者として絶世期の突如の帰国など、宇沢の人生を描くとともに、近代経済学の歴史やその意義、論争のプロセスなどを丁寧に重ね合わせていく。

宇沢はまさにそうしたアカデミズムのメインプレイヤーでもあった。

そんな宇沢が、帰国後、まさに自身が築き上げてきた経済学への批判を強め、同時に、水俣病に代表される公害問題、成田空港闘争、地球温暖化など、経済成長の負の側面とも言える課題に傾注していく。

宇沢は数学者から経済学へと進んだがゆえに、理論やモデル構築の緻密さがその高い評価につながったとされる。しかし、そうした理論の鮮やかさや美しさを超越し、宇沢がなぜ、これほどまでに現実の社会で起こっている問題に対してコミットし行動をしてきたのか。

その疑問を解き明かしていくことが、この著作の通奏低音となっている。

文化功労者に選ばれ、昭和天皇と対面した際、自らの研究内容を陛下に進言した時に、陛下がかけられた次の言葉が宇沢の本質を象徴しているのではないだろうか。

「君!君は、経済、経済というけど、人間の心が大事だと言いたいのだね。」

最後まで「暖かい心」を持ち続けた人だったのだと思う。

9月6日 京都府総合防災訓練を実施

かすかに聞こえ始めた鼓動のような音が、近づくに連れ、腹を突き刺すような振動へと変わる。

土煙が舞い上がりはじめたかと思えば、一気に砂の嵐が付近を襲い、思わず顔をそむけてしまう。

9月1日に開催された令和元年度京都府総合防災訓練の一幕だ。

1日未明から長岡京市域に局地的豪雨が発生。河川では氾濫危険水位を超過し、床上浸水等が発生し、一部住家が孤立。

同日7時。有馬‐高槻断層による直下型地震が発生、震度7を観測。住宅地において火災が発生するとともに、一部の建物倒壊が発生し…

今回の被害想定は、大雨による水害と同時に地震が発生をするという複合型災害。

冒頭の場面は、自衛隊のヘリコプターによる孤立地域からの住民救出訓練。降り立った、長岡第九小学校では、地域の皆さんのご協力のもと、避難所や災害ボランティアセンターの運営訓練、車中泊対策の訓練、座屈ビルからの救出訓練などが行われた。

第1会場となった村田機械総合グラウンドでは、自衛隊や警察、土木協会、消防団・消防署、災害関係機関による救出・救助訓練のほか、防災車両や展示ブース、炊き出し訓練などが行われ、多くの方にご参加をいただいた。

京都府の総合防災訓練が、長岡京市で実施されるのは平成8年以来、23年ぶりとのことだ。

私自身は前回の記憶はないが、阪神大震災の直後ということもあり、実践的な訓練がなされたであろうことは想像に難くない。

この23年間、私たちは、東日本大震災をはじめ多くの災害を毎年のように経験をし、そこから多くの教訓を学んできたはずだ。そして、一歩ずつかもしれないが、災害に対する対応力は強くなってきているはずだ。

防災に関する関係機関が一堂に会し、そのことを確認し合える場となったならば幸いだ。

避難所運営訓練のようす

(9月1日長岡第九小学校にて)

8月30日 9月定例会 開会

8月27日(火曜日)、長岡京市議会9月定例会が開会した。会期は9月24日まで。

昨年、ちょうど9月定例会の開会直後に襲ったのが台風21号。多くの被害が市内でも発生し、緊急の調査等のため本会議の日程変更にもご協力をいただいた。

あれから1年。ここまでのところ、本市内では自然災害による大きな被害は生じていないが、お盆の台風、その後の前線による長雨などを考えると、本格的な台風シーズンを迎えるにあたり、まだまだ気が抜けない状況だ。

9月議会の一つの大きなテーマは平成30年度の決算だ。一般会計、特別会計、企業会計それぞれの決算が審査される。

一般会計では、2年ぶりに単年度収支が約1億円の赤字となった。

確かに赤字という言葉からはマイナスイメージを抱くのだが、30年度の赤字は、来年から本格化する市庁舎再整備に備え庁舎建設基金(=貯金)に3.5億円の積立をしたうえでの赤字であり、その他財政指標を考慮しても、それほど大きな問題だとは考えていない。

9月議会には、その他、今年度の補正予算も提案。一般会計補正予算案では、いよいよ10月から始まる幼児教育・保育の無償化に向けた事業費を計上。国の制度改正に合わせ、京都府や本市の制度にもさまざまな面で影響が出てくることが予想される。

また、条例関係では、会計年度任用職員制度が来年4月から始まることに併せた条例制定や改正なども議題となっていく。

本会議一般質問は9月2日(月曜日)、3日(火曜日)に行われる予定。

8月23日 逆ドッグイヤー

「ドッグイヤー」。

犬の成長は早く、1年でおよそ人間の7年分成長をする。

そのことから、IT関連技術の革新・進化の速さを例え、そう呼ばれている。最近では、それでも追い付かず、人間の18倍のスピードで成長するネズミになぞらえマウスイヤーなどとも言われるそうだ。

確かに、私たちの身の回りの変化は加速している。

目まぐるしく変化する技術や流行、状況に追いつくのに精いっぱい。息が切れそうなほどに…。

そんなスピード感とは真逆の世界に触れた。

先日、本市の宝でもある西山へと入る機会を得た。

西代里山公園から鉢伏林道を通り、キャンプ場周辺、梅林を経由し野山へと。

早朝からおよそ4時間。なかなか見られなかった現地を、しっとり湿った空気の中、草木の香りをかぎながら、じっくり歩くことができた。昨年の台風21号の爪痕は、林道・施業路などは復旧しているものの、至るところに生々しく残っている。

西山森林整備構想に基づく竹林の森林への侵入を防ぐ線的整備の現場やサントリー天然水の森をはじめ、企業のご協力を得ながら管理されている森林を見ると、西山森林整備推進協議会を結成し十数年、毎年積み重ねてきた成果を感じることができる。

ふるさと納税を活用して進めている西山再生プロジェクト。これまで500万円近いご寄附をいただき、オオムラサキやカブトムシの森づくりが始まっている。植樹をされたエノキやクヌギはまだまだ小さく防護ネット無しでは心もとないが、それでも成長していることは間違いない。

きっと、何十年後。多様な生物の生息する豊かな森が現れるに違いない。

何十年単位でしか目に見えない、結果が現れない。まさに「逆ドッグイヤー」な世界。

スローな世界に触れると、切れかけた息もまた蘇る。

8月9日 あなたはどちら派?

「三度目の正直」という言葉がある。

「二度あることは三度ある」という言葉もある。

どちらが真実だろう?ふと、そんな疑問が頭をよぎる。

なにげにネットで検索をしていると、『あなたはどちら派?「三度目の正直」vs「二度あることは三度ある」』というアンケートの結果に目が留まる。

900名を対象にしたアンケート調査の結果は、

「三度目の正直」派 15.0%

「二度あることは三度ある」派 31.7%

「二度あることは三度ある」派の圧勝のようだ。

しかし、こちらは「三度目の正直」が勝利した。

8月2日(金曜日)。JR長岡京駅前バンビオ公園広場。

毎夏恒例のサマーナイトカフェは大盛況。

連日、うだるような暑さが続くが、日も落ち、適度なビル風が吹き抜ける会場は思いのほか過ごしやすい。素敵な音楽の演奏をバックに、冷えたビールを傾ける至福のひと時。

毎年、3週連続で開催されるサマーナイトカフェ。

今年は、1週目、2週目と雨にたたられ無念の中止。それだけに、最終週は、「待ってました」とばかりに、大盛り上がり。主催をいただいた皆さんのご苦労も報われたのではないだろうか。

さて、先ほどのアンケートに戻る。

お気づきのように両派を併せても50%にも満たない。

さて、残りの答えは。

「なるようになる(36.4%)」「人生あきらめが肝心(16.9%)」

なるほど、真実はそこにあったか。

サマーナイトカフェのようす

(8月2日バンビオ公園広場にて)

8月2日 民生児童委員ウィーク②

「笑う」ってことはすごく大切なことなんだと思う。

5月に始まった民生児童委員ウィーク。今年度、3年に一度の一斉改選を迎えるにあたり、民生児童委員の日々の活動を広く市民に知っていただくための活動をお手伝いしている。

7月に入り、その一環として民生児童委員さんの様々な活動にご一緒させていただいている。

7月9日(火曜日)

朝一番、子どもたちの見守り活動。

奥海印寺の交差点。信号もなく、幅員の狭い歩道を登校する子供たちを車から守る。

顔なじみの民生児童委員さんが子どもたちに声をかける。何気ない会話でも、眠そうに歩いている子どもの顔がみるみる笑顔に変わる。

7月16日(火曜日)

八条が丘の天神ハイツ管理棟での「わかたけ会」。地域のお一人暮らしの方が集まられる。

この日のプログラムは折り紙。カメづくりに挑戦。お一人暮らしの男性高齢者が先生をつとめる。

折り紙を侮ることなかれ。なかなかに複雑な工程と、繊細な指先づかいに四苦八苦。

苦笑いもはさみつつ、それでも、みんな完成したらいっぱいの笑顔。

7月17日(水曜日)

友岡地区での独居老人の戸別訪問。

今回はお二人の高齢者宅に同行。暑さが厳しさを増してきた折、体調などを気遣う言葉から会話が始まる。日々の暮らしやお子さん、お孫さんの近況などをお聞きすると、嬉しそうな笑顔と一緒に答えて頂く。おしゃべりは止まらない。

7月26日(金曜日)

午後から中四自治会館での「すこやか会」。

ハーモニカ同好会のポッポバンドさんの演奏に合わせて、一緒に歌をうたう。途中、音頭を踊ったり、曲名を当てるクイズがあったり。

演奏しておられる皆さんも、参加しておられる皆さんもとても楽しそう。笑顔があふれる。

『楽しいから笑うんじゃない。笑うから楽しいんだ。』

そんな言葉があった。

地域で「笑顔」の花を咲かせる。それこそが民生児童委員さんのお仕事の本質ではないだろうか。

私自身もたくさんの元気をいただいた。

戸別訪問のようす

(7月17日市内にて)

すこやか会の運営お手伝いのようす

(7月26日中四自治会館にて)

7月26日 ごみ削減に向けた取り組み

長岡京市では令和3年2月から、家庭系可燃ごみの排出について、指定袋制度の導入をする基本方針を決定した。

平成30年8月に長岡京市廃棄物減量等推進審議会から、「手数料を付加しない透明・半透明のごみ袋を導入すること」との答申を受け、議論を重ねてきた。

これは、家庭ごみの組成分析の結果、紙類やプラスチック類など資源化可能物がおよそ3分の1含まれており、なお一層のごみ削減に向けて、排出ゴミの内容物についての意識を高めていただくことを目的に透明・半透明のごみ袋の導入を提案いただいたものだ。

答申では、市民アンケートの結果を踏まえ、一足飛びに「有料袋(袋代にごみ処理手数料を加えて販売する方式)」を導入するのではなく、段階的に検討を進めていくべきとの提言もいただいている。

なお、京都府下の自治体ではすでに半数の自治体が「有料袋」を導入しており、その他の自治体においても推奨、指定の違いはあるものの透明・半透明でのごみ排出が導入されており、乙訓二市一町だけが自由に排出することが可能となっている。

確かに、長岡京市ではごみの総量抑制は、市民のご協力も頂きながら一定の成果を上げてきているものの、この間、横ばいの状況が続いている。

また、一人一日当たりの収集ごみ量についても減少してきているものの、京都市を含む府平均と比較をするとまだまだ多い量だ。

リサイクル率についても、京都府下では比較的高かったものの、この10年、他の自治体での取組が進み、平均よりも低い値となっている。

今後、令和2年8月から移行期間に入り、令和3年2月からの本格実施に臨む。

これからおよそ1年かけながら、まずは、本市におけるごみ排出や処分の状況、全国的にみて本市はどれくらいの位置にあるかといった情報の共有や、制度の概要などについて市民の皆さんのご理解を得ていきたい。

長岡京市はかねてから「環境の都」をうたってきた。

未来を担う子どもたちに、「環境の都」を残していくためにも、一歩、皆さんとともに踏み出したいと考えている。

ごみの指定袋制度についての自治会長会への説明のようす

(7月25日市役所にて)

7月19日 砂防の現地を訪れる

コンコンチキチン コンチキチン♪

祗園囃子が聞こえれば、梅雨が明け、夏真っ盛り。子どもの頃は、「いよいよ夏休み!」との思いも重なり、ワクワクする気分になったものだ。

今年はそんな気分も味わえそうにない。梅雨入りも遅く、いまだ明ける様子もない。

ニュースでは、日照不足で海水浴場もまばらな人出、野菜も思うように育たずといった声が連日のように聞こえてくる。

どうやら今夏も天気にヤキモキさせられそうな気配だ。

7月10日。乙訓消防組合議会の視察研修に管理者の立場で同行させていただいた。

今回は、土砂災害をテーマに、岐阜県海津市にある「さぼう遊学館」と「砂防堰堤(えんてい)」を訪れた。

ご当地は、揖斐川、長良川、木曽川といった河川と養老山地にはさまれた扇状地に形成をされたまち。

古来より、水運の要衝として栄えた地域でもあり、明治の早い段階から大規模な国営砂防事業も実施されてきた。

また、岐阜県は山間地も多く、毎年、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害も発生をしており、より暮らしに近いところで起こり得る災害として、県民にも認識をされているようだ。

現地を視察させていただいた羽根谷の砂防堰堤は、明治初期にオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケの指導でつくられた巨石積堰堤など大規模な事業が既に整備されており、土砂の流出防止と河川の勾配緩和という堰堤に求められる二つの機能がよく理解できる。

一口に災害といっても地域によって多様なものがある。

そして、そこにはそれぞれの災害との戦いの歴史がある。そのことを感じさせられる調査となった。

乙訓消防組合議会視察研修のようす

(7月10日羽根谷砂防堰堤にて)

7月12日 Think Globally, Act Locally!

先般、大阪で開催されたG20サミット。

米朝関係など各国首脳の動向に注目が集まる中、主要テーマの一つとして話し合われたのが「海洋プラスチック汚染」。

2050年までにプラスチックによる海洋汚染ゼロを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有された。

こうした流れの中、亀岡市がプラ製レジ袋の禁止条例づくりに取り組まれたり、大手企業が植物由来の新素材の開発に取り組まれたりと、官民を問わず様々な動きが生じている。

本市においても、長岡京市生活学校主催のプラスチックごみの海洋汚染対策を考える講演会を開催されるなど、市民の間でも関心は高まりつつある。

7月7日(日曜日)。

本市を流れる小畑川周辺の小学校区単位で『小畑川クリーン作戦』が行われた。

河川沿いに位置する、長七小、長八小、長九小の地域住民、学校・PTA、各種団体・機関、近隣事業所など数多くの市民にご参加をいただき、大人から子供まで、ひと時、河川清掃に汗を流していただいた。

私たちの身近にある小畑川も、桂川へと合流し、淀川となり大阪湾へ注ぎ、太平洋そして世界の大海原へとつながっている。

そう考えれば、この日、たった一つでもゴミを拾った行為は、プラごみ等による海洋汚染を防ぐ小さな一歩だと言える。

少し前にも触れた。

Think Globally, Act Locally!(地球規模で考え、地域の中で行動する)

まさに、この精神を実践する『小畑川クリーン作戦』。この取り組みが、継続されさらに広がることを願って止まない。

ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!

小畑川クリーン作戦のようす

(7月7日小畑川沿いにて)

7月5日 地域クラウド交流会in長岡京市

『地域での活動の入り口には、「正しさ」ではなく「楽しさ」が必要』

コミュニティデザイナーとして活躍されている山崎亮氏の言葉だ。(平成31年4月2日 朝日新聞「折々のことば」から)

6月26日に開催された『長岡京市 地域クラウド交流会』の会場の雰囲気こそが、この言葉の証明だ。

『地域クラウド交流会』は、地域住民が企業家の応援を通して、地域活性化を目指す交流会形式のイベントで、全国各地で開催をされており、今回は、京都信用金庫さんのお声かけから長岡京市での開催が決定。会場となったバンビオは、250名を超える参加者の熱気であふれる。

どうやらこの参加人数は、全国で100回を超える開催がされてきた中でも3本の指に入るとか。

イベントの参加者は参加費1,000円を払う。

そのうち500円(残り500円は運営費)を、起業家プレゼンター5名のプレゼンを聞き、最も共感した方に投票。それぞれの得票数に応じて資金が分配される。というのが簡単な仕組み。

この日のご挨拶でも申し上げたが、まちづくりは決して行政だけで完結できるものではない。

そのまちで暮らす市民はもちろん、商店や事業所・店舗などの集合があってこそ、まちは形成される。

だからこそ、そうした民間の力が結合されたベクトルと行政がすすめるまちづくりのベクトルが一致したまちほど、そのポテンシャルを最大限に引き出せるのではないだろうか。

今回のイベントを通じて、長岡京市には多くの『人財』が存在することは証明された。

そのベクトルを合わせていくことこそが、自分に課せられた仕事なんだと思う。

地域クラウド交流会プレゼンテーションのようす

(6月26日バンビオメインホールにて)

6月28日 市議会6月定例会閉会

6月25日。長岡京市議会6月定例会が閉会をした。

今定例会では、これから控える庁舎建設整備に向け1.6億円を庁舎建設基金に積み立てる平成30年度一般会計補正予算(第9号)専決処分の承認、外国人児童生徒への対応や人権教育の推進、いじめ不登校対策などの教育関連予算を含む令和元年度一般会計補正予算(第1号)のほか、固定資産税のうち償却資産の課税事務を共同化するための京都地方税機構規約の変更、消費増税に伴う介護保険料の低所得者への軽減強化を図る介護保険条例の一部改正の専決処分承認などの議案を提出し、いずれも最終日の本会議で、可決・承認をいただくことができた。

また、今定例会では、先般発生した滝ノ町保育所でのO-157の事案について議会からも多くのご指摘をいただいた。

今事案においては、幼い一つの命が失われた。改めて、お悔やみ申し上げるとともに、心からご冥福を祈りたい。

今回の一連の経過については、6月13日に京都府乙訓保健所が国立感染症研究所と共同で行った疫学調査の検証結果が示された。

既に本市においては、消毒等の衛生管理体制の強化やカウンセラー等によるケア、当該保育所におけるトイレ・手洗い等の緊急改修などを行ったところではあるが、今回の検証結果に基づき、情報伝達のあり方等について課題の整理を行い、保健所とも事案発生時の対応等について改善を図っていきたいと考えている。

6月21日 「今」という時代を考える

5月の大型連休明けから、時間を見つけながら、4冊の本を読み返している。

「今」という時代の経済を取り巻く状況を改めて俯瞰をしてみたい。そんな思いからだ。

いずれも、ロバート・B・ライシュ氏の著作。ライシュ氏はクリントン政権で労働長官も努めた経済学者で、現在はカリフォルニア大学バークレー校公共政策大学院の教授。

彼は一貫して、アメリカ社会を題材に経済・政治の状況を分析し、今日生じている経済的「格差」の状況や要因を論じている。

『勝者の代償/2002年/東洋経済新報社(清家篤訳)』では、第2次世界大戦後、大きく繁栄の時代を迎えたアメリカ経済が、1970年代を境に変改をしてきた事実と、グローバル化・IT化がどのようなプロセスで所得格差を生じさせるのか、私たちの暮らしにどれほどの影響を与えているのかを分析する。

『暴走する資本主義/2008年/東洋経済新報社(雨宮寛・今井章子訳)』では、そうした経済状況を生み出している要因を、政治プロセスの中に求め、『余震・アフターショック/2011年/東洋経済新報社(雨宮寛・今井章子訳)』では、リーマンショックに至る要因を成長の分配が機能不全を起こしていることに求め、その根本的解決を得なければならないと主張する。そして『最後の資本主義/2016年/東洋経済新報社(雨宮寛・今井章子訳)』では、これら全体を概観しながら今後何を成していくべきかが論じられる。

どの著作も説得力がある議論が繰り広げられるのだが、それぞれの著作が書かれた時期とそれ以後に起こった事象を重ね合わせながら、今改めて読み返してみると、著者の慧眼に敬服をする。

例えば、『余震』の中で、2020年の米国大統領選挙を予想に基づき描く場面がある。

大統領選で「独立党」なる新党が現れ候補者を擁立。結果、共和党・民主党の両候補をおさえ大勝利。

その公約とは、不法移民の取り締まり、全輸入品の関税引き上げ、国連・WTO・世界銀行・IMF等からの脱退、対中強硬策などなど…

氏の分析は主にアメリカでの事象を対象にしたものだが、同様の状況は世界各地で起こっている。そして、日本も決して例外とは言えず、大いに参考になるだろう。

ライシュ氏のメッセージは一つ。

今の状況を生み出したのは私たちに他ならず、この状況を改善できるのも私たち以外にはない。

私たちがどう行動するかにかかっている。

6月14日 雨に備える

例年なら、そろそろ梅雨入りを迎える季節だが、ここにきて少し足踏みをしている。

先日、京都地方気象台長さんとお話をする機会を得たが、今年の梅雨は比較的雨の少ない梅雨になるようだ。

昨年は雨や台風に悩まされた一年であった。

今年は災害のない年になることを心より願う。

とはいえ、大雨や台風はきっとやってくる。そのことを肝に銘じながら、準備を怠るわけにはいかない。

長岡京市では、本格的な出水期を前にさる5月21日、関係各機関による防災パトロールを実施した。

今年は、市東部地域の内水を桂川へと排除する大下津ポンプ場と小泉川の水防資材等を管理する防災ステーション、雨量計等の視察を実施した。

いずれも、大雨等の際には非常に重要となる施設だ。

また、6月2日には、消防団、消防署、市役所合同での水防訓練を小畑川・犬川の合流地点で実施。

土のうづくりや水防工法等の訓練に、多くの団員・職員が取り組んでくれた。

いずれもこれから迎える梅雨や台風などに備え、関係者の意識を醸成する意味でも大切な取り組みだといえる。

「いざ」に備える気持ちと緊張感を共有したいと思う。

長岡京市水防訓練のようす

(6月2日勝竜寺 小畑川・犬川合流点にて)

6月7日 最高のキックオフ!

最高のお天気のもと、たくさんの笑顔があふれた。

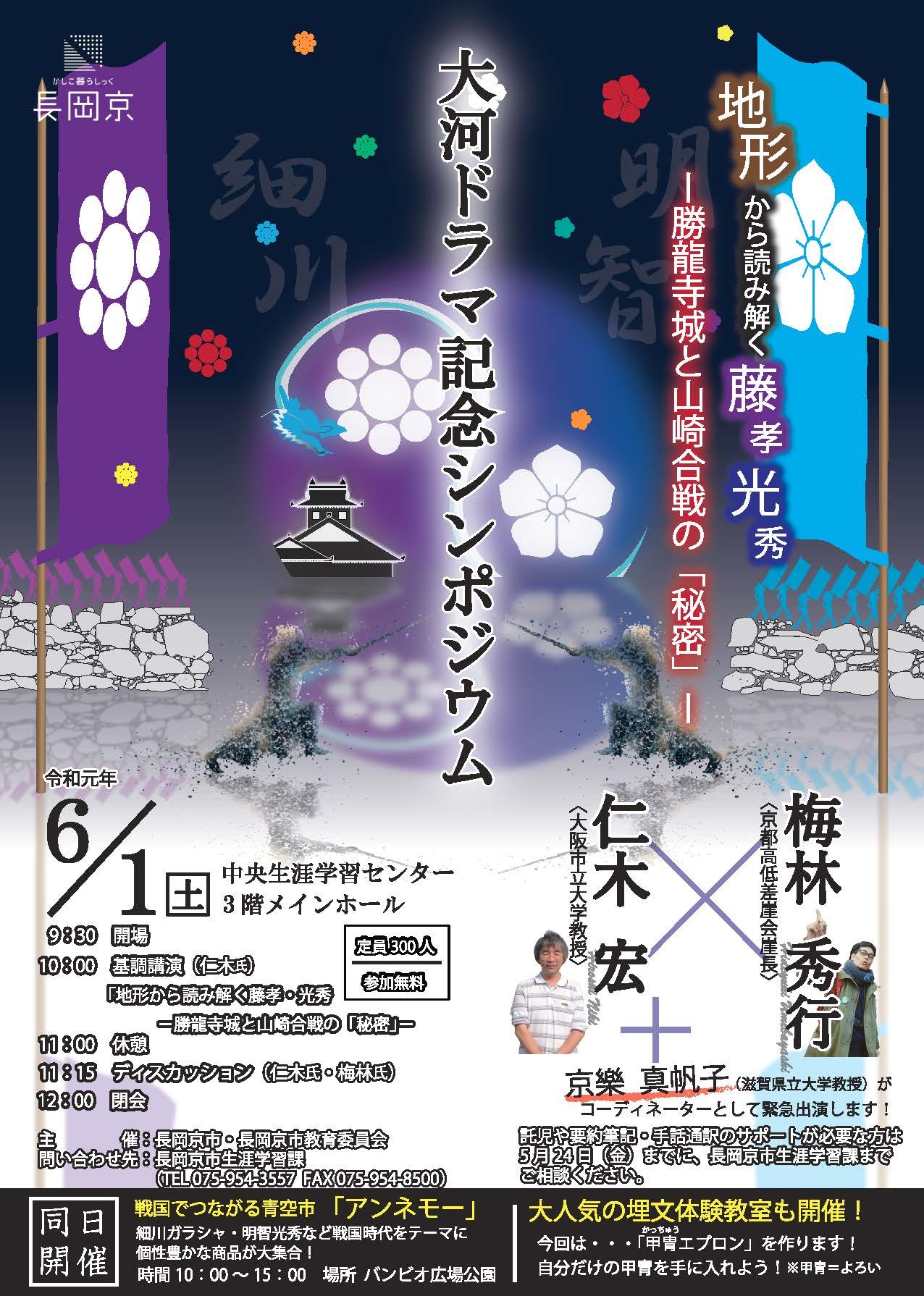

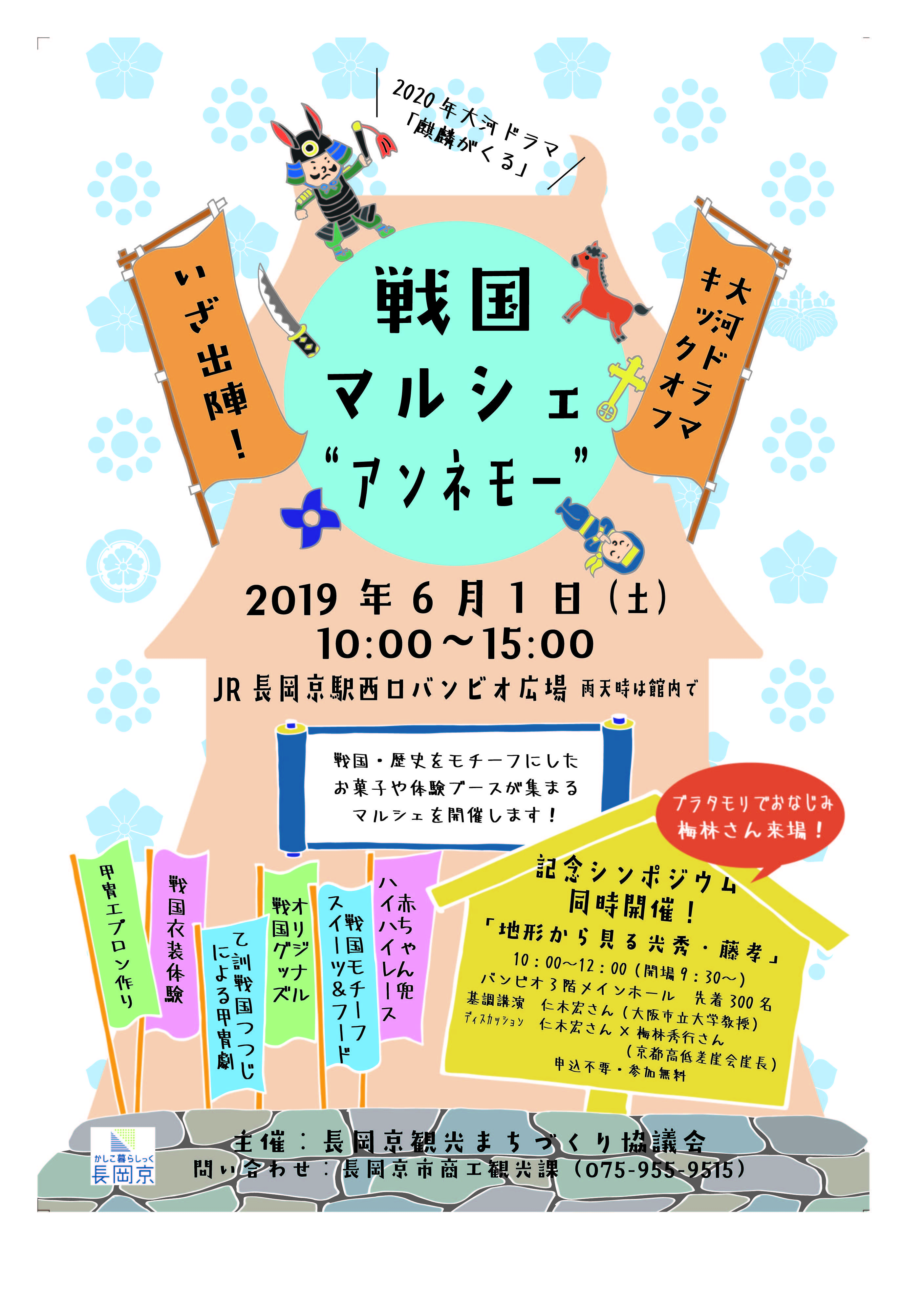

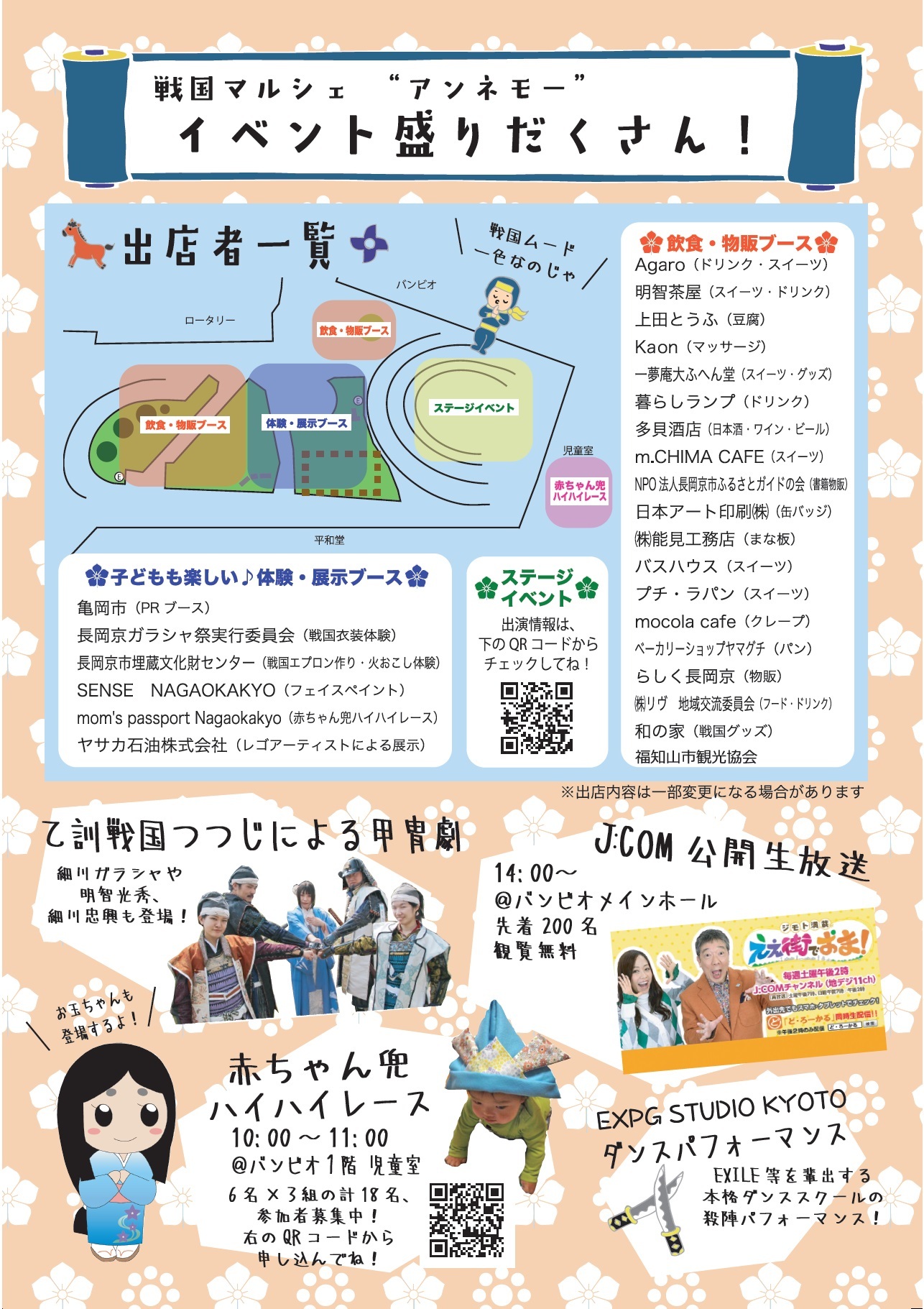

6月1日に開催した、大河ドラマ『麒麟がくる』PRのキックオフイベント。

汗ばみながらも爽やかな陽気のなか、バンビオ周辺は多くの人で賑わい、大盛況。

午前中の山崎合戦と勝龍寺城をテーマとした記念シンポジウムでは、用意した資料400部がなくなり、立ち見が出るほど。メインホールは熱気につつまれた。

1階に下りれば、かわいい赤ちゃんたちがおもちゃの兜をかぶってハイハイレース。

広場に出れば、若者や子どもたちによるダンスパフォーマンスや「京都・長岡京市おもてなし武将隊」にご就任いただいた「乙訓戦国つつじ」の甲冑劇に、多くの歓声が飛ぶ。

広場周辺では様々な体験イベントや戦国時代をモチーフとしたかわいい小物からスイーツまで楽しむことができる。

戦国衣装に身を包んでの写真撮影や火おこし体験、甲冑エプロンづくり、FMおとくにでのDJ体験などは、たくさんのお子さん連れであふれている。

私自身も、細川家の家紋のフェイスペイントをしてもらいテンションがあがる。

様々な企画を通して、会場を見渡せば、子どもから年配の方まで幅広い世代の方に参加をいただいた。

それぞれにお目当ては異なるものの、様々な年代の方がひとつの空間に集う。

このことが、調和ある社会に向けた第一歩なのかもしれない。

まさに『かしこ暮らしっく』な長岡京らしいイベントになったのではないだろうか。

自然と笑顔があふれるキックオフを飾ることができた。関係の皆さんに心より感謝申し上げたい。

大河ドラマPRキックオフイベント(ハイハイレース)のようす

(6月1日バンビオにて)

5月31日 ごみゼロ運動

5月30日は『ごみゼロの日』。

「ごみを拾うことで捨てない心を育て、散乱するごみの現状を自分たちの問題として考える」という目的で、毎年、5月30日を目指して、様々な取り組みが展開される。

学校や自治会、事業所の皆さんなど多くの方が、河川や公園、道路、側溝などの清掃・ゴミ拾い等に取り組んでいただいている。

改めて感謝を申し上げたい。

5月30日当日。

市役所においても職員の皆さんのご協力のもと、市役所周辺のゴミ拾いを実施した。

当日の朝は市民協働部、環境経済部の皆さんとともに私も活動をさせていただいた。

市役所では、各部が持ち回りで定期的に市役所周辺のゴミ拾いを就業前に実施している。

天候にも恵まれ、快晴のもと、暑すぎもせず爽やかな空気の中での活動。気持ちがいい。

市民から頂く「ご苦労さま」の声が、さらに気を弾ませてくれる。

同じように『ごみゼロの日』に合わせて活動いただいている事業所の皆さんの姿を拝見し、さらに勇気をいただく。

一つひとつの行為自体は小さいことかもしれない。

しかし、その輪が広がり、小さい行為が積み重なっていけば、きっと大きな成果を生み出すことができるはず。

Think Globally,Act Locally!(地球規模で考え、地域の中で行動する)

私たち一人ひとりの力を信じることが、大きな課題を解決するための第一歩だ。

530(ごみゼロ)運動のようす

(5月30日市役所分庁舎3前にて)

5月24日 2020年大河ドラマ「麒麟がくる」キックオフ!

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の放映が来年にせまってきた。

明智光秀が主人公の当該ドラマには、その娘・お玉(のちの細川ガラシャ)も登場するであろうことから、ガラシャゆかりの地の長岡京市としても、この機会を大いに情報発信の機会にしたいと考えている。

6月1日(土曜日)には、そのキックオフイベントとして、JR長岡京駅前バンビオを中心に様々な関連イベントを開催する。

午前10時からはバンビオ・メインホールにおいて『大河ドラマ記念シンポジウム』を開催。

大阪市立大学の仁木宏教授による「地形から読み解く藤孝・光秀~勝龍寺城と山崎合戦の秘密」と題した基調講演や、ブラタモリでおなじみの京都高低差崖会崖長の梅林秀行氏とのディスカッションなどが行われる。

なお、梅林さんには7月7日(日曜日)に開催予定の「まちあるきツアー」にもご協力いただく予定。

併せて午前10時から午後3時には、バンビオ広場周辺において『戦国マルシェ“アンネモー”』も開催。

戦国・歴史をモチーフにした体験ブースや飲食・物販、大河ドラマPR隊に就任頂く「乙訓戦国つつじ」による甲冑劇、EXPGによるダンスパフォーマンスなど多様なイベントも。

お昼には「FMおとくに86.2」の生放送、J:COMチャンネル笑福亭鶴光さんの「ええ街でおま!」の公開生放送など情報発信も。

楽しさ満載のこの機会に、是非とも多くの皆さんにご参加いただきたく思う。

5月17日 民生児童委員ウィーク・キックオフ

今年は3年に一度の民生児童委員の一斉改選の年。

民生児童委員の皆さんには、地域福祉から災害時の要配慮者対策、子どもたちの見守り活動など幅広い分野で市政にご協力をいただいている。

とりわけ、社会としての支えが必要とされている個々のケースが複雑化している今日、その役割は非常に重要であり、地域社会のインフラとして必要不可欠な存在だ。

そうした重責を担う立場であるがゆえ、民生児童委員としての担い手の確保にご苦労いただいているのが実態でもある。

今回、スタートを切った民生児童委員ウィークを通じて、そうした民生児童委員さんの日常活動やその実態を少しでも多くの市民にご理解いただくための情報発信を行っていきたい。

5月8日のキックオフイベントでは、私自身が民生児童委員として委嘱を受け、その活動に参加。その様子を情報発信することにより少しでもお役にたてたらと考えている。

当日は、委嘱状の交付後、役員の皆さんと懇談。その後、市役所への横断幕の掲示を行った。

午後からは、北2地区の定例会に参加させていただき、意見交換。

民生児童委員としてのやりがいや、行政に対する思い・要望も数多く頂戴することができた。

「しんどい。でも、やって良かった。」

多くの方にそう語っていただいた。関わった皆さん方の笑顔や感謝の言葉、多くの方々との出会いなど、民生児童委員としての活動を通じてだからこそ、得られる喜びがある。

研修や行政との情報交換を通じて、自分自身の成長につながった。

それぞれに「やりがい」を感じながら取り組んでおられる姿に心から敬意を表したい。

そして、ぜひ、目には付きにくいところで支えて頂いている多くの民生児童委員さんがおられることを市民の皆さんにも知っていただきたい。

横断幕掲出のようす

(5月8日市役所にて)

5月10日 アーリントン訪問記

4月26日、大阪伊丹空港を出発し、成田トランジットで一路ボストン・ローガン空港へ。

26日の午後6時過ぎに出発し、現地時間のほぼ同日同時刻に到着するという不思議な感覚。およそ12時間のフライト。

到着後の空港で、長年、現地のコーディネーターをしてくれているジョアンと出会う。これまで手紙やSNSのやり取りを重ねてきた方との初対面。

そのジョアンのアレンジで、ホテルにチェックイン後、近くのレストランでアーリントンタウンマネージャーのアダム氏と会食。私より若いマネージャー。自ずと話題はそれぞれの行政運営の話に向かう。

翌日は、ボストン・レッドソックスの本拠地であるフェンウェイパークの視察から。

球団職員として活躍されておられる京都出身の吉村さんから様々なお話をお聞きする。決して新しくはない球場。しかし、その古き良きものへの価値に徹底的にこだわった施設運営やマーケティングに基づく経営感覚などに彼我の違いを見る。この日のタンパ・レイズとのゲームの前には、本市とアーリントンの姉妹都市盟約35周年を記念し、およそ3万人の観客を前にご紹介をいただく栄も。

28日。ボストンで行われていたジャパンフェスティバルでは、短期留学で滞在中の中学生・高校生が合唱や鳴子踊りを披露。多くの喝さいをいただく。

夜には、タウン・教育関係者との夕食歓迎会。長岡京市を訪れた方も多く、話がはずむ。

その後、オトソン中学校の視察、マサチューセッツ州議会での下院議員との交流、地元CATVの視察、タウンミーティングでのスピーチ、アーリントン高校の視察などを経て、5月1日に帰国。

現地滞在ほぼ3日あまりという、短期間の慌ただしい日程ではあったが無事に意義ある訪問とすることができた。

今回の滞在を通じて、最も感じたことは、子どもたちの交流プログラムへの高い評価と継続への期待感だ。行く先々で、多くのホストファミリーの方々から温かい声をいただくことができた。

この夏には、長岡京市で子どもたちを、そして秋には訪問団を受け入れる。

35周年を契機に、さらに未来へとこのバトンをつないでいきたいと誓う。

35周年記念祝賀会のようす

(4月28日アーリントン Whittemore Robbins Houseにて)

4月26日 アーリントン訪問

このゴールデンウィーク10連休の前半、4月26日から6日間の予定で米国・アーリントンを訪問する。

本市とアーリントンとの姉妹都市盟約35周年を記念した式典・行事等に出席をする。

アーリントンはマサチューセッツ州ボストン近郊の、面積にして約14㎢、人口4万人余りの緑に囲まれた“森の中にあるまち”。ボストンの「ベッドルーム」とも呼ばれているそうだ。

市長就任以来、多くの学生や関係者を本市でお迎えはしてきたものの、初めてとなる現地訪問をとても楽しみにしている。

本市とアーリントンとの友好都市締結は1984年9月21日。

1975年にディック・スミス氏が本市を訪れたところから話が浮上し、10年近い年月をかけて盟約締結に至る。

少し個人的な話にはなるが、当時、本市に勤めていた私の祖父も友好都市盟約に関わっていたことを思い出しつつ、今回、節目の年に現地を訪れることは大変感慨深いものがある。

今回の訪問に先立ち、4月15日に訪問団の結団式を行うと同時に、今年で15回目を迎える長岡京市の中高生のアーリントン短期交換留学プログラムの壮行会が開催された。

子どもたちもホームステイに向けて、半年かけて準備を重ねてきた。

今回は、既に現地に向けて出発した子どもたちとも合流し、成長の様子を目の当たりにすることになるだろう。

昭和の時代に始まり、平成の時代を通じて大きく育ててきた両市の友好関係を、これから迎える令和の時代に、更に深めていくためのスタートを切れる。そんな訪問にしたいと思う。

結団式のようす

(4月15日市役所にて)

4月19日 自然が輝く季節

例年になく寒さの残る春となった。

おかげで長持ちしてくれた桜の花が葉桜へと移りゆく姿を横目に見ながら、キリシマツツジの蕾がふくらみ始めている。私たちの目を楽しませてくれる主役もバトンタッチ。

これから本市は、本格的な春の訪れをむかえ、自然が輝きその美しさを謳歌できる季節に入る。

4月下旬に見頃を迎えるのが、長岡天満宮のキリシマツツジと乙訓寺のボタンだ。

この週末、4月20日(土曜日)、21日(日曜日)には恒例の『たけのこフェスタ』が長岡天満宮境内で開催をされるが、今年は昨年の災害や天候不順の影響もあってか、少しタケノコの成育も遅く、不作気味だとお聞きしている。お買い求めの方は、是非、お早めに。

併せて、サントリー京都ブルワリーや地元の寺社仏閣、飲食・物販店舗、観光協会・商工会のご協力による『スタンプラリー』も4月20日から6月30日まで実施をされる。今年、50周年を迎えられるサントリー京都ブルワリーのオリジナルグラスがもらえる絶好の機会。是非、ご参加いただきたい。

今年は、来年スタートするNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の放映を目前にひかえ、長岡京市の魅力を発信する大きなチャンスイヤーだ。

長岡京市でも明智光秀の娘・たま(後の細川ガラシャ)と細川忠興が新婚時代を過ごした勝竜寺城公園のリニューアルや歴史講演会など多彩な企画を用意させていただいている。

ぜひとも、まずはこのゴールデンウィークの10連休。

少し長岡京市まで足をのばしていただけたら幸いだ。キリシマツツジやボタンの花が皆さんをお出迎えしてくれるに違いない。

キッチンカー販売のようす

(4月19日勝竜寺城公園にて)

4月12日 市場 対 国家

最近、『市場対国家(上下巻)/ダニエル・ヤーギン、ジョゼフ・スタニスロー著、山岡洋一訳(日経ビジネス文庫)』を読み返した。

この本は、今からおよそ20年前の1998年に刊行され、私も若かりし頃に読み、心に残った一冊だ。

第2次世界大戦以後、世界各国各地の経済体制の背景にある「考え方」の変遷を丁寧に描き出す。

議論のテーマに据えられるのが、「市場に対する信任」と「国家・政府に対する信任」との攻防だ。

ありがちな「資本主義」vs「社会主義」というイデオロギーを対立軸にしないところが面白い。

著作は、各国の経済制度の変遷が時系列に描かれる。

それぞれ国ごとでの違いはあるものの共通するのは、戦後しばらくの間、戦前の大恐慌、戦争の影響による経済の崩壊、貧困・飢餓などの影響で、「市場」に対する信任は低下し、「国家」が経済の管制高地を握る。結果、経済を支配する考え方においては、政府による「計画」への信認が高まる。

しかし、1970年代に入ると、政府による「計画」の機能不全が明らかになりはじめる。

経済学の分野においても、ケインズ的な考え方から新自由主義的な考え方へと潮目が変わる。

そして、この「考え方」の変化が、その後、英国でのサッチャーや米国でのレーガンなどの経済政策へと反映され、「市場」に対する信任が高まる。

20年後の今、読み返してこの本のすごさを感じるのは、こうした「市場」と「国家」をめぐる攻防の結果への評価はこれからだとしたうえで、この本が著された1998年以降の評価軸として、「公正さが保たれるか」「国家というアイデンティティが保たれるか」「環境を保護できるか」「人口動態の変化を克服できるか」などと提起している点だ。

その指摘の中で示される未来への警鐘と、その後現実に起こった事象を重ね合わせるとき、著者の慧眼と洞察力の深さに舌を巻く。

私は、こうした歴史を踏まえることが、今、「市場」と「国家・政府」を二者択一的な選択ではなく、その中間地点のどこかに答えを探していくうえで、重要になるのではないかと考えている。

それが、今回、久しぶりにこの本を読みなおした理由でもある。

そして、その「考え方」の本質は、国家レベルの議論であれ、私たち地方レベルの議論であれ相似形だと言える。

4月5日 令和の時代へ

新元号が『令和』と定まった。

世間は今や改元ブームの様相。昭和天皇のご崩御に伴う平成への改元と比しても、今回は天皇陛下のご生前退位に伴う改元だけに、その受け止めも明るい。

出典は万葉集。

初春の令月にして、気淑く風和らぎ、

梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す

なかなかに味わい深いと率直に思う。

確かに、官房長官が会見で発表された瞬間には、少し違和感を覚えた。

しかし、その違和感の正体は、慣れ親しんだ語感の平成が変わるということに対する初期症状。数日たった今ではなじんできた感がするし、噛めば噛むほどに趣を感じさえする。

海外メディアも改元を報ずる中、イギリスBBCの英語での説明が、私自信の解釈に近い。

『order and harmony(秩序と調和)』

混沌とした平成の時代を超えて迎える新しい時代にふさわしい元号だと思う。

私たち長岡京市も、4月1日には、異動辞令を交付、新入職員も迎え、新たな体制で新年度のスタートを切った。

『令和』の「令」は「律令」の「令」でもあり、「令」は行政に関する規定。

私たち市役所が、平和を希求し、組織が和する。

新たな時代の元号にふさわしいそんな市役所を目指し、本年も全力を尽くしたい。

市役所平成31年度入所式のようす

(4月1日市役所にて)