中小路市長の雑感日記『長岡京市議会3月定例会 開会』

- ID:14945

2月27日 長岡京市議会3月定例会 開会

2月20日、長岡京市議会3月定例会が開会した。会期は3月24日までの33日間。

開会日には、人事案件のほか、政府から示された物価高騰対策の第2弾となる令和7年度一般会計補正予算案(第7号)を審議いただき、全会一致で可決された。

内容としては、年末の12月定例会で既に議決いただいた生活応援給付金(非課税世帯 15,000円、世帯主所得900万円までの世帯 5,000円の現金給付)のうち非課税世帯に15,000円増額の30,000円給付とすること、商工会と共同した春と秋の「ガラシャPay」を活用したプレミアム商品券事業、シナチクノメイガ対策を含む農業者の営農継続支援、福祉事業者への規模に応じた緊急的な運営支援、公共交通事業者への担い手確保に向けた事業所の環境改善支援など。

そして、令和8年度の当初予算案を中心に、今後さらなる審議が続いていく。

令和8年度一般会計当初予算案は総額385億2,400万円の過去2番目に大きな規模となる。

私自身にとってはいただいた四年の任期最後の年であり、第4次総合計画第3期基本計画のスタートの年度ということも踏まえ、「定住の促進」「交流の拡大」「まちの新陳代謝」を念頭に積極的な予算編成にのぞんだ。

この間、人口の増加はやや踊り場に出た感はあるものの、今後も当面は微増傾向が続いていくものと想定している。また、都市基盤整備や着実な公共施設の再整備などの影響もあり地価も堅調に推移している。こうした状況は市税収入としても反映されており、本予算案で示した各種事業の推進と未来への投資につながっている。

もちろん、税収入等の増加は物価や賃金の上昇が反映された結果であるとも言える。今回の予算査定においても、歳出側での人件費や物件費などの上昇も踏まえ編成にのぞんだ。

具体的な内容については下記をご覧いただきたい。

当初予算関連の資料はこちら(別ウインドウで開く)

2月27日、3月2日の両日に本会議・一般質問が行われる予定。

予算記者発表のようす

7年度の雑感日記(ページリンク)

2月13日 朝の儀式

2月6日 人間vs AI

1月30日 「どこでもドア」は要りますか?

1月23日 バタフライ・エフェクト

1月16日 祝・二十歳

1月9日 年頭のご挨拶

12月26日 2025年を振り返る

12月19日 今年の5冊:ノンフィクション部門

12月12日 今年の5冊:小説・フィクション部門

12月5日 ロッジア

11月28日 政治の役割

11月21日 VUCAの時代からBANIの時代へ

11月14日 「問い」の重要性

11月7日 土に触れる

10月31日 防災のDX

10月24日 市民協働のDX

10月17日 「あの戦争」を考える

10月10日 「体」が伝えるもの

10月3日 踊りつかれて

9月26日 9月議会を終え、市議会議員選挙へ

9月19日 長岡公園リニューアルオープン

9月12日 考えるということ

9月5日 映画 教皇選挙

8月29日 行政組織における冗長性

8月22日 記憶を紡いでいく2

8月8日 記憶を紡いでいく

8月1日 サイレントキラー

7月25日 柔らかいガードレール

7月18日 森悠子さんを悼んで

7月11日 人口減少を前提として

7月4日 企業の現場を訪れて

6月27日 塩梅(あんばい)

6月20日 アプレンティス

6月12日 奴雁の精神

6月6日 民生児童委員ウィーク

5月30日 長岡天満宮本殿 50年ぶりの葺き替え

5月16日 巨星、墜つ

5月9日 気候変動を身近に感じながら

4月25日 多様性を感じる機会に~大阪関西万博開幕

4月18日 自治体の思いを届けるために

4月11日 長い箸

4月4日 考え続ける力

2月20日 不知の自覚

現在放映中のNHKドラマ『テミスの不確かな法廷』が面白い。

主人公は松山ケンイチさん演じる前橋地方裁判所第一支部へと異動してきた安堂清春裁判官。彼は幼い頃、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)と診断された事実を、周りには未だ打ち明けていない。

裁判の中で、彼が持つ特有の“こだわり”によって見いだされる事件の矛盾。ねばり強い調査によって明らかにされていく事実が、事件の見え方を大きく変えていく。

周囲は、そんな彼の言動に振り回されつつも、真摯な姿勢で事件と向き合い真相へと迫っていく姿に心を動かされていく。

ドラマの中の大切な場面で、そんな主人公の姿勢を象徴するようなセリフが登場する。

「わからないことをわかっていないと、わからないことはわかりません。」

頭の中でじっくり吟味しないといけないが、自分が「わかっていない」という自覚がなければ、もしかすると誤った認識に引きずられ、真実や本当の理解には到達できない。そんな意味だろうか。

古来より語り継がれている、ソクラテスの「無知の知」、最近では「不知の自覚」と言われるそうだが、その真理と同義だと捉えて差し支えなかろう。

昨今、「わからないこと」をはっきり「わからない」と言うことへの風向きは悪い。そんな風潮が蔓延しているように感じる。

わからないものをわかろうと思索することはタイパが悪いと思われたり、わかったつもりの強い言葉で相手を論破することが力強さだとはきちがえたり、複雑で難しいことを丁寧に説明しようとすると上から目線だと敬遠されたり。

そんな時代の空気のなかだからこそ、安堂判事の言葉は胸に刺さるのかもしれない。

2月13日 朝の儀式

毎朝、愛犬と散歩に出かける。

10歳のミニチュア・シュナウザー。人間の年齢で言えば、私の齢を少し超えたところだろうか。元気に散歩に行くのを楽しみにしてくれている。

この季節、夜の帳がまだ街を覆い尽くすなか、一歩外へと踏み出すと肌を刺すような冷気に包まれる。時おり遠くから車の通過音が聞こえるだけの静寂の世界。

川沿いの遊歩道に出ると、高速道路の緩やかなカーブが輪郭を描くスカイラインにほんのりと淡い朱がにじみ始める。夜の海に沈んでいた周囲の景色のなかで、少しずつ人々の暮らしの胎動が確かに始まる。

冷たい空気を鼻から胸いっぱい吸い込む。頭と体中に透明で澄んだ空気がいきわたり、細胞の一つひとつが覚醒し始める感覚。過去が未来へと切り替わる瞬間の儀式。

さあ、今日も一日が始まる。

「朝、目覚める。すると、不思議なことに、あなたの財布にはまっさらな24時間がぎっしりと詰まっている。そして、それがすべてあなたのものなのだ。これこそ最も貴重な財産である。」

英国の作家アーノルド・ベネットは20世紀初頭に、名著『自分の時間』の中でそう述べている。

人には等しく1日24時間が与えられている。誰もあなたから時間を取り上げることはできないし、盗むこともできない。

そして問う。

あなたはその24時間という財産を充分に活かして生きていますか?

今はまだ、その問いに自信をもって肯くことはできないかもしれない。

それでも、気持ちよい朝のスタートを切れた日は、きっと一日を大切に使えたと胸を張れそうな気がする。今日も又懸命に生きようと決意する。

2月6日 人間vs AI

昨秋、あるテレビ番組の企画で作詞家の秋元康さんご本人とAI秋元康による楽曲のプロデュース対決があったそうだ。AI秋元康は、ご本人がこれまで書いた歌詞やエッセー、インタビューなど膨大な言葉を学習させた超高性能な生成AI。両者が選曲・作詞した楽曲を実際にAKB48が歌い、名前を伏せて公開。ファン投票を実施した結果、AI秋元康が作成した楽曲が勝利をおさめたという。

作詞家のいしわたり淳治さんは、これを見て「時代が変わる瞬間を見たような気がする」と評した。

両者の作品とも非常に高いクオリティであったことは間違いないが、よりAKBらしい楽曲を作ったAIのほうがファンに安心感を与えた一方、秋元さんはプロデューサーとして新しい意思や提案を盛り込んだ。そこが勝敗に影響を与えたのではないかと分析する。

そのうえで次のように語る。

『日頃から私は、「格好いい」には2種類しかないのではないか、と思っている。

一つは「格好よく相手の期待を完璧に叶えること」で、もう一つは「格好よく相手の期待を裏切ること」である。

今回の対決は前者の要素が勝敗を分けたように思う。そして、こうなるとこの先、やはり人間が突き詰めていくべき要素・能力は後者のほうなのだろうなと、改めて思った。』

(音楽バラエティー番組『EIGHT-JAM/テレビ朝日系』より)

イノベーションとは、社会に新たな価値をもたらす「これまでの当たり前」を根本から塗り替える非連続的な変化だ。既存の枠組みの中での改良や成長といった連続的な変化とは似て非なるもの。

AIが生成するものは、あくまで過去の膨大なデータを積み上げ蓄積したものの中ら生み出される。その意味では過去との連続性とは切り離せない。歩んでいく道は、これまで私たちが歩いてきた道の先でしかない。

イノベーションとは歩む道そのものを変えることに他ならない。行き方を変えるもよし、行き先を変えるもよし。きっと人間にしかできないことはまだまだたくさんあるに違いない。

1月30日 「どこでもドア」は要りますか?

突然だが、「どこでもドア」があったとしたら。皆さんはどうしても手に入れたいだろうか?

新年の集まりや行事などで外に出る公務と予算編成など庁内での会議や作業が立て込むこの時期には、あったら本当に助かるだろうなと夢想したりもする。

しかし、旅で使うとなればどうだろう?

確かに、目的地まで一瞬で移動できれば、これまで時間が無くて行けなかった場所にもたくさん行けるようになるのだろう。少し手が空いたのでちょっとパリのカフェでお茶する。なんてことも夢ではなくなる。あっという間に目的地に着いて、目的を果たして、パッと帰ってくる。それはそれで効率的だ。

でも、旅を楽しむってそういうことなんだろうか。

かつての旅を思い出してみると、行く道中でたまたま美味しいお店を発見したり、目的地にたどり着けないほど寄り道のほうが楽しかったり、思いがけない出会いがその後の人生の出来事に大きな影響を与えたり。まさにセレンディピティ。予想外のものに偶然出会ったことのほうが、楽しく幸せな記憶として印象に残っていたりする。

そういえば、松島を目指して旅に出た松尾芭蕉は、じつは松島では一句も詠んでいないという話を聞いたことがある。四十日あまりの旅の道中での感動こそが「奥の細道」を生み出したそうだ。

けだし、「どこでもドア」があったとすれば「奥の細道」は生まれなかった。

旅の楽しみの本質は、目的地そのものではなく、その過程にこそあるのかもしれない。

二つの点を結ぶ線は直線だけではない。ぐるっと回った曲線もぐねぐね曲がりくねった線もある。意外とそこに大切なものが眠っているにちがいない。

なら当面、「どこでもドア」は要らない。

そんなことを、京都へ帰る新幹線にて、売店で買ったシューマイをつまみながらビールを片手に考えてみた。

1月23日 バタフライ・エフェクト

ブラジルで蝶が羽ばたくと、テキサスで竜巻が起こる。

こんな比喩とともにその意を語られる『バタフライ・エフェクト』。小さな初期条件の違いが複雑なシステム全体に予想外の大きな変化をもたらす現象のことだ。

かつて気象学者のエドワード・ローレンツが、カオス理論における予測困難性を示す講演の中で、この表現を用いたのが初出で、ごく小さなきっかけが予測不能な大規模な結果につながるような状況や事態を表す言葉として広く用いられるようになった。

過日、すごく小さい発見だけど、とてつもなく嬉しい。そんな報告をいただいた。

長岡京市では、平成29年度に、返礼品のない共感型のふるさと納税を活用した「京都西山再生プロジェクト」をスタート。この間、令和6年度末までに178件総額904万3,500円のご寄付をいただいている。

このプロジェクの中で、希少な蝶・オオムラサキが飛び交う森を復活させようと「オオムラサキの森」づくりに取り組んでいる。

オオムラサキの幼虫が「エノキ」の木を好むことからはじめに苗木20本を植樹。その後、雑草の刈払いや獣害防護ネットの補修などに取り組み、令和4年には新たに12本の苗木も追加した。生育不良やシカによる食害、台風被害など様々な困難もあったものの、今日までエノキは着実に大きく成長している。

そして先日、自然環境保護に長年取り組んでこられたNPO乙訓の自然を守る会の皆さんから、オオムラサキの幼虫を発見したという報告をいただいた。

生態系を戻していくには長い時間がかかる。プロジェクト開始からおよそ10年。いつか来るであろうとは思っていたが、実際にその日が訪れたことは望外の喜びである。これまでご協力いただいていた皆さんの努力を思えば、その喜びはさらに倍する。

たった一匹の幼虫かもしれない。とても小さな存在かもしれない。

それでも、この小さな命の誕生が、オオムラサキが森の中を、いや西山一帯を悠々と乱舞している未来へと、つながっていく可能性があることを誰が否定できようか。

この一歩は大きな一歩にちがいない。

オオムラサキの幼虫

1月16日 祝・二十歳

高木那乃さんは、幼い頃、タイのチェンマイで児童福祉施設を訪れた経験をきっかけに自らの関心が世界へと向かう。コロナ禍の苦難を乗り超え、イギリスへの留学を実現。その後も、機会を見つけてはポーランドやチェコなど世界各地を巡り「自分とは誰か」と問い続けてきた。

そして「問い」を持ち続けることの大切さに気づく。答えを持ち合わせていないことは決して弱さではない。自分の頭で考え続けることは強さであり、激しく変化する世界と向き合っていく覚悟を決める。

鳥居璃子さんは、昨年、大阪関西万博を訪れた時のことを振り返る。猛暑の中、大屋根リングの下で休憩していた時のこと、一人のご老人が転倒される場面に遭遇する。その瞬間、周りにいた大人たちが一斉に駆け寄る。声をかける人、救護に走る人、自分のペットボトルを差し出す人。申し合わせたわけでもないのに、自分にできる最善の行動を迷わず取る人々の姿を目の当たりにして、そんな強さと優しさを兼ね備えた大人になりたいと感じる。そして、「守られる側」から「守り、支える側」へと一歩踏み出すことを誓う。

1月12日、「二十歳の祝典~未来へのはばたき」を開催し874名の門出をお祝いした。

式典の最後に、二十歳を迎えた参加者を代表し、二人の女性が決意とメッセージを語ってくれた。

その姿は眩しいほど凛々しく、その言葉には大地にしっかり根差した力強さがある。

二十歳を迎えた彼ら、彼女らは、私たち大人の想像をはるかに超えるくらいたくましい。このまま、まっすぐにそれぞれの道を歩んでいかれんことを願ってやまない。

二十歳の祝典のようす

1月9日 年頭のご挨拶

明けましておめでとうございます。

2026年(令和8年)の初春は、とても穏やかな日差しの中で迎えることができました。

皆様方におかれましても健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。

本年の干支は「丙午(ひのえうま)」です。

「丙」も「午」も火の性質を持つことから、エネルギッシュでパワフルな年になるといわれております。

そんな「活気のある年」「経済が好転する年」となることを期待しています。

さて「丙午」と聞いて真っ先に思い出すのが、60年前(1966年)の出生数の激減です。

その年の出生数は136万人で、前年1965年の182万人から約25%の減。翌年1967年には193万人へと回復しており、人口動態としても特異な年となっています。

背景には、当時、「丙午の女性は気性が激しく、夫を不幸にする」という迷信が根強く残っており、夫婦が出産を控えたり、出生届を偽ったりしたと言われています。迷信や言い伝えが社会に対してこれほど大きなインパクトを与えたという事実に驚きを禁じ得ません。

現代の感覚からすれば、確かに非科学的で根拠もない迷信を信じるなんて馬鹿げたことのように思えます。社会全体がそんな情報で流されてしまうなんて前時代的と笑いたくなるかもしれません。

しかし、現代の私たちは果たして当時の状況を馬鹿にできるでしょうか?笑いとばせるでしょうか?

今日、私たちは当時と比べ物にならないほどの多くの情報を簡単に得ることができるようになりました。

一方、大量に押し寄せる情報はまさに玉石混交です。

真偽のほどもわからないフェイクニュースに振り回されたり、アルゴリズムの罠によって知らないうちに行動や思考が誘導されたりする姿を想像するとき、60年前の「丙午」現象が、技術の高度化によって形を変えただけで、本質は何も変わっていないように思えてなりません。

この60年間で私たちの社会が進歩しているとするならば、情報の真偽を見極める冷静さと考える忍耐力が試されています。

「丙午」の年に当たり、押し寄せる情報の洪水の波にのまれないように心がけていきたいものです。

本年もよろしくお願い申し上げます。

12月26日 2025年を振り返る

今年もあと少しで終わろうとしている。

振り返ってみると、今年も様々な出来事があったが、政治の世界を見渡せば歴史的に大きな転換点だったと、後に評される年となるかもしれないと感じている。

我が国においては、夏の参院選で自公連立政権が敗北する一方、新たな政治勢力が台頭するなど多党化による政治の流動化が進んだ。その後、公明党の連立離脱、自民・維新による連立政権の発足など、少数与党体制のもと、政治の不安定化がすすむなか、我が国において女性初の高市首相が誕生することとなった。世界に目を向ければ、米国・トランプ政権の始動によって、関税政策など世界経済の不透明さは高まり、米中対立や米国第一主義的な外交政策は世界秩序の液状化をもたらしている。

当欄(11月21日付)でも触れた、「VUCA」から「BANI:Brittle(脆い)、Anxious(不安)、Non-linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)」の時代へ。きっと来年はその傾向がますます高まりそうな予感がしている。

こうした目の前で起こりつつある状況を理解しようとするとき、短期的な現象や傾向にばかり目を奪われてしまうと、その本質を見誤ってしまう可能性がある。時に、短絡的な解釈や間違った理解によって判断を誤ってしまうこともあれば、不安を増幅し、反応を過激化させることすらある。

そこで大切になるのが「鳥の目・虫の目・魚の目」だと思う。

鳥の目は高い視点から全体を俯瞰する視点、虫の目は現場に近づき、細部までつぶさに観察・分析する視点、魚の目は潮の流れ(トレンド)や変化の文脈を読む視点をそれぞれ意味する。

この年末は、そのことを意識しじっくりと冷静にこの一年間を振り返ってみたいと思っている。

今年も皆様方には大変お世話になりました。

よいお年をお迎えください。

引き続き、来年もご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

12月19日 今年の5冊:ノンフィクション部門

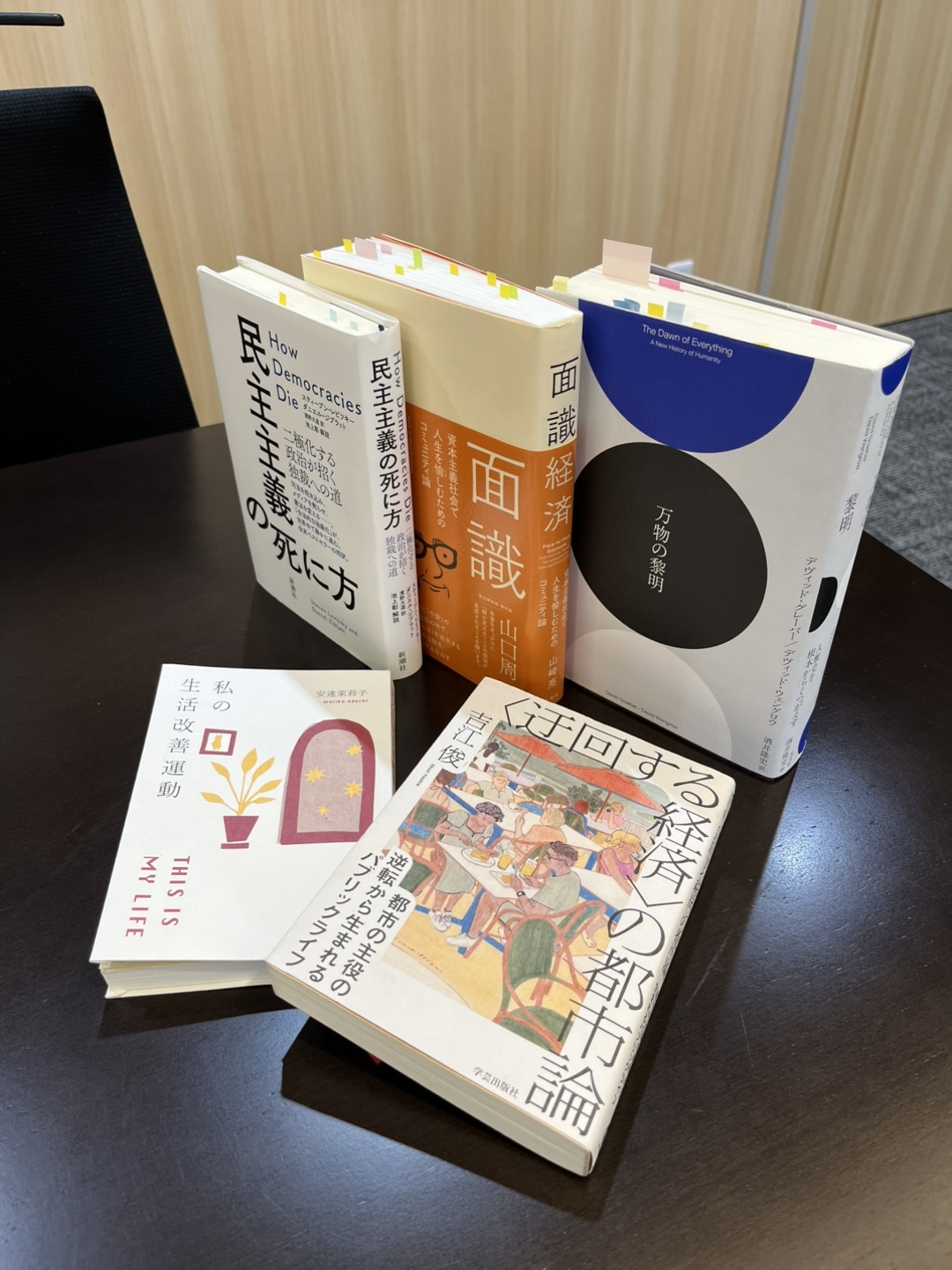

『今年の5冊』。今回は「小説・ノンフィクション部門」での5冊を紹介します。幅広いジャンルの中から厳選しました!

『万物の黎明/デヴィッド・グレーバー、デヴィッド・ウェングロウ 酒井隆史訳(光文社)2023年』

ホッブズが「万人の万人に対する闘争」と語ったとき、自然状態において人類はそもそも野蛮であるとの仮定があった。一方、ルソーは自然状態において人類は平和で自由、平等であったと牧歌的な姿を思い描いた。私たちの祖先に対するこうした史観は果たして正しいのか。考古学や人類学の今日的な成果からはもっと多様な私たちの祖先の姿を描くことが可能ではないか。これまでの人類史や私たちの歴史観の根底にある常識を大きく揺さぶる一冊。

◎『<迂回する経済>の都市論/吉江俊(学芸出版社)2024年』

今日の都市開発においては「経済や利益追求と対立するものとして社会的・文化的あるいは公共的・公益的なことを捉えるのではなく、その二項対立を縫合する」ことが求められている。従来型の都市計画・都市開発が「直進する経済」、すなわち、「利益を最大化するための最短距離を目指す」ものだとすれば、これからは、計画対象の「周り」にあるものに目を向け、一見して利益のあがらない公共的なことに投資することで利益を持続的に創出する「迂回する経済」へと転換することが重要だと主張する。

『面識経済/山崎亮(光文社)2025年』

地域のつながりを大切にし、顔が見える関係性の中で、自分たちなりの新しい常識を共有してみませんか?「コミュニティデザイン」という言葉を定着させた筆者が、そんな問いを出発点に過去の経済思想・社会思想を振り返り整理する。経済のグローバル化や成長・利益追い求める資本主義による歪みが顕在化してきた今日、地域に根差した信頼に基づく関係性の中での経済活動、すなわち「面識経済」の可能性を論じた一冊。

『私の生活改善運動/安達茉莉子(三輪舎)2022年』

何気なく日常を過ごす住まいの中で、あなたは何かワクワクするようなものをお持ちですか?

例えば、食事を盛り付ける器であったり、新居に置くベッドへのこだわりであったり。自分にとって心地の良いものやテンションの上がるもの。自分自身の感性に向き合い、素直に受け止め、それを大切にすることで、ほんの少しでも暮らしを豊かにすること、幸福な方向へと導くこと。それが生活改善運動。日々の暮らしに「余白」をつくるためのヒントにきっと出会えるはず。

◎『民主主義の死に方/スティーブン・レビツキー、ダニエル・ジブラット 濱野大道訳(新潮社)2018年』

著者らは世界各地での民主主義の崩壊過程を分析し、それは突如不法な手段によって起こるものではなく、選挙を通じて選ばれた権力者が合法的な手段を通じてじわじわと時間をかけて進行することを明らかにする。民主主義がうまく機能するためには、二つの基本的な規範、政治的ライバル同士が互いに尊重し合う「相互的寛容」と為政者が権力行使の際に節度を保つ「組織的自制心」が求められる。これら『柔らかいガードレール』があるからこそ政治の暴走を食い止めることができる。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

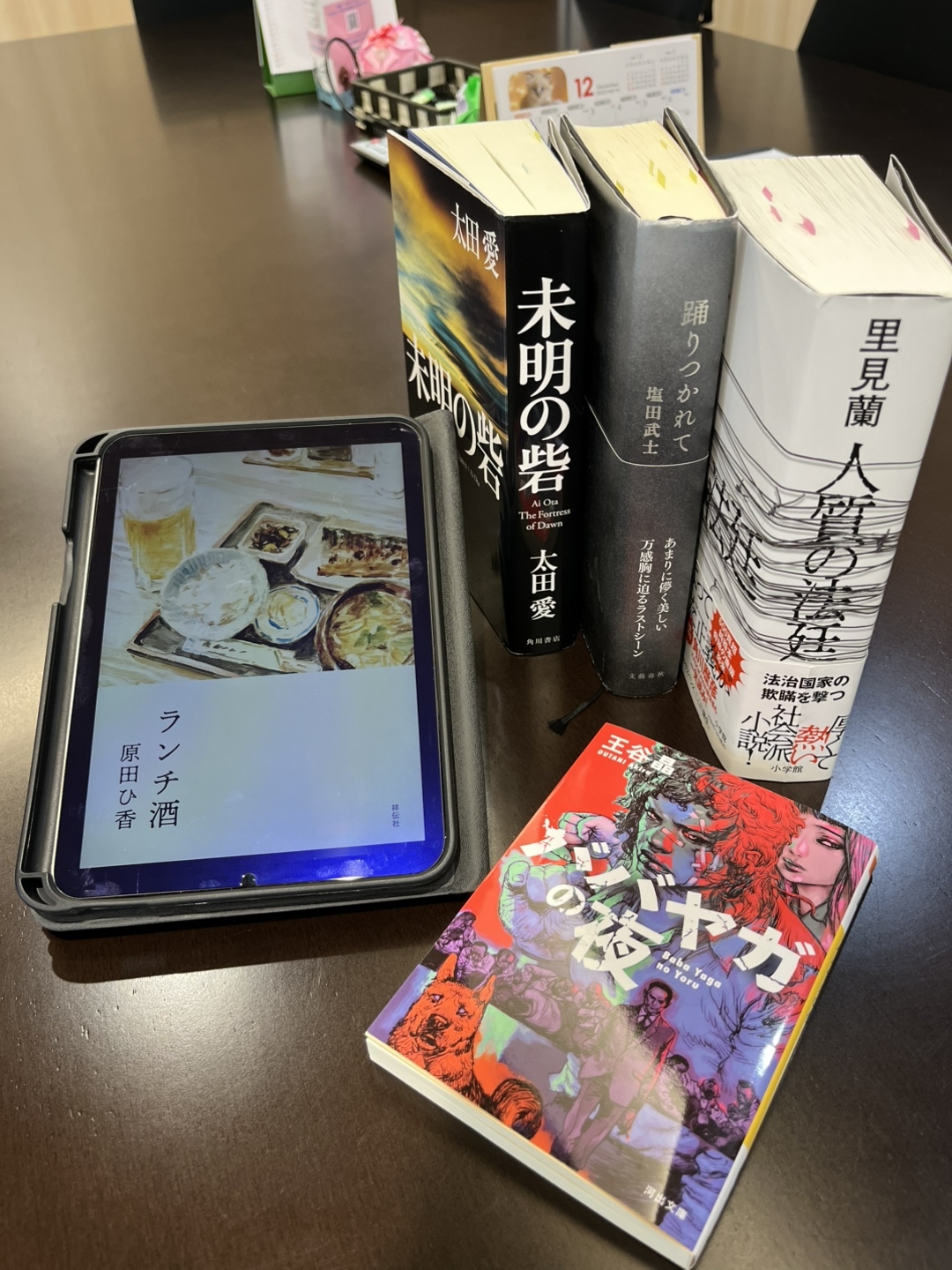

12月12日 今年の5冊:小説・フィクション部門

今年も残すところわずかとなってまいりました。

恒例の市長の独断と偏見で選ぶ『今年の5冊』です。今回は「小説・フィクション部門」での5冊を紹介します。今年は良い作品とたくさん出会い、悩みに悩んだ末に選んだ5冊です。

『人質の法廷/里見蘭(小学館)2024年』

駆け出しの若手女性弁護士のもとに舞い込んだ当番弁護士の要請。それは荒川の河川敷で二人の女子中学生が冷酷な手口で惨殺された事件の捜査線上に浮かんだ男の弁護だった。状況からすると明らかにクロ。しかし冷静に丹念に事実を調べていくにつれ「冤罪」の可能性が浮かび上がる。弁護士たちは巨大な権力機構に対峙することを決断する。「もし自分が疑われたら?」読み進めるうちに息苦しくなるほどの警察や検察の取り調べ。冤罪が起こる構造や制度を克明に描いた告発小説だといえる。

◎『未明の砦/太田愛(角川書店)2023年』

大手自動車メーカー・ユシマで働く4人の非正規工員。彼らは過酷な労働環境での生活に不満を抱きつつも社会からはじき出された境遇をどこか惰性で受け入れながら日々を過ごしていた。そんなある夏、職場の上司に誘われて訪れた笛ヶ浜での経験が彼らを大きく変える。人間であることをユシマに認めさせるため、巨人と闘うことを決意。しかし、国家権力と癒着した大企業は容赦なく4人を抹殺しようとする。働くこと、ともに働く者が団結すること。諦めかけていた不条理への抵抗の結末はいかに。

◎『ランチ酒 シリーズ全3巻/原田ひ香(祥伝社)2017年、2019年、2021年』

主人公・犬森祥子の仕事は「見守り屋」。夜から朝にかけ、話し相手になったり、片づけを手伝ったり、単に見ているだけのこともある。そんな彼女の楽しみは夜勤明けの「ランチ酒」。一風変わった依頼人との出来事や離れて暮らす一人娘のことなどに思いを巡らせながら、「ランチ酒」がいつも彼女を前向きにさせてくれる。描かれるランチメニューの描写やお酒を一口飲んだ時の感情など、文字を目で追うだけで、お腹が鳴り、喉が渇くこと間違いなし。三部作を通じた人間模様もお楽しみに。

◎『踊りつかれて/塩田武士(文藝春秋)2025年』

ネット上に突然現れた『宣戦布告』。そこで取り上げられたのは二人の芸能人。一人は、不倫を報じられ、SNSで止まぬ誹謗中傷を受け、自ら命を絶った人気お笑い芸人・天童ショージ。もう一人は、バブル期の華やかなりし芸能界でスターダムへと駆け上がったものの週刊誌に葬り去られた歌姫・奥田美月。この二つの事件で誹謗中傷を繰り返した83名の「加害者」たちは、一変、『宣戦布告』によって、個人情報を晒され人生を狂わせられる「被害者」に。果たして正義とは何か、考えさせられる作品。

◎『ババヤガの夜/王谷晶(河出書房新社)2023年』

英国推理作家協会のダガー賞を翻訳小説部門で受賞した話題作。主人公・新道依子が関心を持つのは暴力のみ。街中でのトラブルからその強さを見初められ、関東有数の暴力団・内樹會会長の一人娘の護衛を任されることに。暴力と暴力がぶつかった先には何が待ち構えているのか。ストーリーもさることながら、主人公をはじめ登場人物たちの“キャラ”がなんともブッ飛びすぎ。この物語に出てくるヤツでまともなヤツなんて一人もいやしない。きっとそれがこの小説の魅力なんだ。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

12月5日 ロッジア

『ロッジア』という言葉を聞かれたことはあるだろうか?

屋根のある半屋外空間のことを指す。半屋外の建築物は古くから設けられてきたが、14世紀ルネサンス期のイタリアにおいて『ロッジア』という呼称が建築用語として定着したそうだ。

イタリアではほかにも、「アルタナ」と呼ばれる屋根の上に設けられた小さな塔のようなテラスや「ポルティコ」と呼ばれる柱廊の玄関など半屋外の建築物が数多ある。洋風の四阿(あずまや)「パーゴラ」は耳にされたこともあるかもしれない。

こうした半屋外の建築物はイタリアのみならず、世界各地に存在する。

ネパールには「ダルマサーラ」という公共の休憩所があるし、インドネシア・バリ島には「バレ・バンジャール」と呼ばれる大きな屋根のついた公共空間が共同体によって管理されている。「バルコニー」「ヴェランダ」などは我々日本人にも馴染みがある。

日本では、屋外に設置されている縁側「濡れ縁」、長く突き出た庇(ひさし)の下を通路として用いる「雁木」なども半屋外の建築物の仲間といえよう。

そんな世界各地の半屋外建築物を取り上げたのが『ロッジア 世界の半屋外空間 暇も集いも愉しむ場/金野千恵(学芸出版社)』だ。

同書では「少なくとも一面が完全に外気にさらされながら、屋根や柱、壁など建築要素によって境界が規定されている」ものを広く『ロッジア』として定義し、世界中の『ロッジア』を調査・分析している。

そこに共通するのは、『ロッジア』が、目的のない「暇」を生み出すセッティングであり、個が他者や外界と繋がり愉しむ「集い」の場であり、それぞれの地域の文化や暮らしを支える必要不可欠な要素として機能しているということ。

本書は多くの写真で構成されているが、そこに映し出されている風景の中にある人々の表情を見ていると、その場だけ私たちとは違う時間の流れがあるのではないかと思うほど、穏やかだ。

近代以降、人間の暮らしは「共」から「個」を起点とするものへと変化してきた。その結果、地域社会や共同体が弱体化している今日、人が自由に往来しながらも集い、自立的な活動が可能となる開かれた場としての『ロッジア』のような存在が求められているのかもしれない。

11月28日 政治の役割

政治とは何か?

AIに尋ねると、「より良い生活を送るために、集めた税金の使い道を決めたり、さまざまな利害関係を調整したりすること」と返ってくる。そこで、もう少し今日的な政治情勢と重ね合わせながら、この問いを考えるためにも、二人の識者の言葉に耳を傾けてみたい。

作家・平野啓一郎氏は『あなたが政治について語る時(岩波新書)』のなかで、「一個の人間を見舞う問題を、政治的に考えるというのは、自己責任論から脱する、という意味でもある。私たちは確かに、自分自身で対処しなければならない問題もあるが、対処のしようのない問題は、不毛な精神論などではなく、システムの改良を通じて解決策を模索しなければならない。それは自分のためであると同時に、同じ社会に生きている他の人のためでもある。それこそが、私たちに課せられている「責任」の所在である。」と語っている。

同様に、政治の中でも財政に重心をおきつつ、経済学者の井手英策慶応義塾大学教授は『令和ファシズム論(筑摩書房)』のなかで、「税をあつめ、経済的な資源を配りなおし、社会に秩序をもたらす。これが財政の目的、いや本質である」とする。

そのうえで、「財政を小さくするということは、税金をやすくする対価として、私たちの自由、すなわち、生きかたをえらぶ自由を犠牲にするということ、同時に、富裕な人たちだけが自由を行使できる世の中をみとめる、ということ」であり、「税をつうじて連帯の領域を少しずつひろげ、安心の足場をかためることで、人間の自由、自立の条件をととのえるべきである」と主張する。

いずれも、一個人では対処できない問題・課題があり、社会全体として集合的な解決を目指すことにこそ政治の役割を求めている。

一方、昨今、現実政治においては、減税や無償化施策といった国民への還元策が支持され実行に移されようとしている。

これらは上記の二つの観点から見ると、自己責任への回帰であり、生きかたをえらぶ自由の犠牲に他ならない。

すなわち、本来、政治・財政を通じて取り組むべき、医療・福祉・介護サービスの維持や、学校・保育所などの充実、老朽インフラの更新、雨水対策など防災対策の推進、公共交通の維持といった課題の解決につながることは決してない。むしろ、それらを阻害するものですらある可能性も否定できない。

そのこともしっかりと念頭におきながら議論をしていかなければならない。そう痛切に感じている。

11月21日 VUCAの時代からBANIの時代へ

「VUCA」という言葉を耳にされた方は多いのではないだろうか。

「VUCA」とは、変動性(Volatility:変化が激しく、予測が難しい状況)、不確実性(Uncertainty:過去の経験が通用せず、将来が不確実な状況)、複雑性(Complexity:様々な要素が絡み合い、問題が複雑化している状況)、曖昧性(Ambiguity:物事の因果関係や結果がはっきりしない状況)の頭文字をとった造語で、将来の予測が困難な時代状況を指す。

もともとは冷戦後、安全保障環境の変化の中で生じた軍事用語として用いられていたのだが、パンデミックや地政学リスク、AIの急速な発展など、社会やビジネス環境が先行き不透明になっている現状を指す言葉として広く用いられるようになっている。小欄でも何度か使ってきたと思う。

先日、拝聴した西脇隆俊京都府知事の講演で、「VUCAの時代からBANIの時代へ」というキーワードが登場した。「BANI」は初めて聞く言葉だったので少し調べてみた。

「BANI」とは、Brittle(脆い)、Anxious(不安)、Non-linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)の頭文字を組み合わせた言葉で、一見すると安定しているように見えても予期せぬ事態で崩壊する「脆さ」、常に漠然とした「不安」、努力や結果が単純な因果関係で結びつかない「非線形」、そして複雑すぎて全体を理解できない「不可解さ」といった、現代社会の不安定性や不確実性を表す「VUCA」に代わる概念だそうだ。

両者は確かに似た概念ではあるが、「VUCA」が私たちを取り巻く「環境」の側に焦点を当て、その変化の性質を客観的に説明・理解しようとしているのに対し、「BANI」は環境の変化に対する「人」から見た視点に重きがおかれている。

いずれにせよ、「BANI」を構成するそれぞれの言葉の響きには「VUCA」より一層悲観的な意味合いを感じざるを得ない。

時代を経て、私たちが直面している課題はそれほどまでに深刻化しているのかもしれない。

11月14日 「問い」の重要性

2024年、全国の大学生協で売上1位を獲得した『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書/阿部幸大(光文社)』は、論文執筆には欠かせない基礎となる必須の知識と技術をわかりやすく教えてくれる良書だ。自身を振り返っても、こうした基礎やスキルは大学では体系的にはほとんど教えてくれない。そこにこの本が広く読まれている理由があるのだろう。

では、論文とはなにか。

筆者は「論文とは、ある主張を提示し、その主張が正しいことを論証する文章」と定義する。そして、この主張を「アーギュメント(argument)」と呼ぶ。そして、この「アーギュメント」を磨き上げていくことによって、その論文の持つアカデミックな価値もまた輝きを放つ。

すなわち、「アーギュメント」を突き詰めていった結果、これまで誰も知らなかったことを発見し、人類全体の知識の総量を増やすこと。ここに学問における論文の価値があり、そうした積み重ねによって、人類は大きく発展をしてきた。

今年もまた京都賞の授賞式にお招きをいただいた。

京都賞は、京セラ創業者の稲盛和夫氏によって創設され、科学や文明の発展、また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々の功績を讃える国際賞。

40回目を迎える今年は、先端技術部門では、機械学習の分野で人工知能(AI)の進化に不可欠な理論を提唱した帝京大学特任教授の甘利俊一氏、基礎科学部門では、哺乳類の一部の遺伝子に、母親と父親のどちらに由来する遺伝子であるかが記憶される現象「ゲノムインプリンティング」の仕組みを解明した英ケンブリッジ大学ガードン研究所研究ディレクターのアジム・スラーニ氏が、思想・芸術部門では、女性の地位向上などグローバルな社会課題に取り組み、新たな学問的基礎を築いた米ニューヨーク大学ユニバーシティ・プロフェッサーのキャロル・ギリガン氏の3名が授賞された。

その授賞スピーチにおいて、共通して語られたのが、自ら問題を考え出すこと、問いを見つけることの重要性だ。その「問い」に対して好奇心と情熱をもって向き合ってきた結果が、今日の功績につながっている。

ぜひ、これからの時代を切り拓く若い研究者の皆さんにこのメッセージが届いて欲しい。

京都賞にて

11月7日 土に触れる

秋のやわらかな日差しの下で、秋桜が棚田で揺れている。その間を、珍しいアゲハ蝶が優雅に飛び交っている。

そんな風景が広がる、西山山中・浄土谷の棚田で開催された「農ある環境を守る会」の収穫祭にうかがった。

収穫祭の楽しみの一つが、郷土料理のいとこ汁。手作りされたお味噌と小豆、かぼちゃやナスなど地元で獲れたお野菜がたっぷり入った一碗は、滋味豊かでとてもやさしいお味。ひと口で、ほっこりとさせてくれる。一緒にいただく芋ごはんとの相性も抜群だ。

収穫祭では、子どもたちによる芋掘り体験も大人気だ。最近の子どもたちは、日常の中で土に触れる機会も減っているからだろう。泥だらけになりながらも、一生懸命お芋さんを掘り出す姿はとても楽しそうだ。

土に触れる喜びは、なにも子どもたちにとってだけではない。

最近人気の「ナイトファーム」は、きっと大人にとっても楽しい体験になるはずだ。

長岡京市の北部には優良な農地が連なっている。そこを車で走ると、突然現れる明るい一角。そこが一般社団法人BNRの運営する「ナイトファーム」だ。過日、実際に体験をさせていただいた。

まずは、数多くの野菜が植えられた畝が整然と並び、電球に照らされている風景はとっても幻想的で美しい。その間を、長靴を履いて分け入り、ハサミを片手に収穫をしていく。

夏野菜のシーズンも終盤に差し掛かっているとはいえ、きゅうり、ピーマン、千両ナス、オクラ、万願寺とうがらし(緑だけではなく、赤いのは珍しい!)、ズッキーニを次々とカゴに放り込んでいく。最後は、これからが旬の里芋掘り。土から掘り起こし、頭の周りにびっしりと付いた里芋を一心不乱にばらしていく。土の匂いが心地いい。

こうして収穫した野菜たちを、水で洗って生でかぶりついたり、石窯で焼いたオリジナルのピザにしたり、グリルやホイルで蒸した野菜を頬張れば、美味くないわけがない。

土に触れ、大地の恵みをいただく「農」を通じた活動や体験が広がることで、都市近郊にある豊かな農地が守られていくことを願っている。

収穫祭のようす

ナイトファームのようす

10月31日 防災のDX

10月最終日曜日を「長岡京市 防災の日」と定め、市内10小学校区すべてで避難所運営等の訓練に取り組んでいただいている。

今年は10月26日に開催し1,500名近い皆さんに訓練へのご参加をいただいた。

さて先週は、市民協働の分野におけるDXについてご紹介させていただいたが、今週は、防災の分野においても進めているDXについてご紹介したいと思う。

長岡京市では、この間、LINEの仕組みを活用して、申請といった行政手続きや相談・施設の予約、危険箇所の通報などをスマホからできるようにしている。こうした市民サービスの利便性向上に取り組んだ結果、いまや長岡京市LINE公式アカウントの友だち追加数は10万を超えている。

これだけ多くの市民にご利用いただいているツールを災害時にも活かしたいと考え、今回、株式会社Bot Express様と連携し二つの実証実験に取り組んだ。

一つは、避難所での「デジタルチェックイン」訓練で、今回3つの小学校で実施した。

避難者の皆さんには、長岡京市LINE公式アカウントのメニュー上から、氏名や生年月日、住所などを事前登録いただく。すると、同じメニューから画面上にQRコードを表示できる。避難所ではタブレット等にその画面をかざすだけで受付・チェックインが完了する。

今回の訓練では、紙に記入していただく通常の受付作業の場合、一世帯にかかる時間が34秒。デジタルでの受付の場合、同4秒であり、大幅な作業時間の短縮につながる。

何よりも受付情報が瞬時にリアルタイムで把握できるので、避難者数の把握を現地だけでなく、災害対策本部における全体状況の把握もスムーズに行えることが大きなメリットだ。

また、避難者に対して同時にメッセージ配信もできることから、炊き出しや物資の配布時間や内容など多様な情報をお伝えすることも可能となる。

また、9月4日には、「避難所外避難者の把握」訓練を実施した。

これまで起こった大災害の経験から、小学校の体育館など指定避難所以外に避難をされている(例えば自治会館、車中など)方々の状況を把握することが難しく、結果、そうした方への支援が遅れるという課題が指摘されてきた。

今回の訓練は、LINEを通じて、ご自身の位置情報や必要な物資などの情報を報告いただき対応するというもの。訓練では、自治会館に複数の避難者がおられることが、本部に映し出される地図上で一目瞭然となる。また、必要物資も瞬時に把握できることで、実際の支援初動を大幅に早めることができそうだ。

いずれもデジタル技術を用いるからこそ課題解決が可能となる、まさにDXの取組みだ。より快適で安全なまちづくりを進めていくために、皆さんもまずは長岡京市LINE公式アカウントの友だち登録を。

※長岡京市LINE公式アカウントの友だち登録はこちら(別ウインドウで開く)から

訓練中のようす

10月24日 市民協働のDX

長岡京市では、昨年より株式会社リキタス(Liquitous、以下リキタス)と「DXを通じた市民の行政参加促進に関する連携協定」を締結し、インターネットを通じた市民との新しいコミュニケーションの手法について試行を重ねている。

リキタスは、ICT技術を活用した対話・熟議による合意形成や意思決定のツール開発を通じて、民主主義のDXに取り組んでおられる。

本市ではその仕組み(Liqlid)を活用し、市民参加型合意形成オンラインプラットフォーム「Voice NAGAOKAKYO(https://nagaokakyo-city.liqlid.jp/)」を立ち上げ、新しい形式での市民への行政参加や意見表明機会の創出に挑戦している。

この間、総合計画第3期基本計画策定に際しては、リアル開催の「対話のわ」との併用や、ガラシャ祭などイベントへの提案募集、最近では犬川周辺の整備事業での活用など、多くの市民の皆さんからご意見をいただいている。

ここまでの取組みを通じて、30・40代の皆さんの投稿増や夜間・早朝の書き込みなど、新たな層の市民の参画が増えているほか、建設的かつ主体的な意見の増加や、市民同士のコミュニケーションの創出、これまで可視化しにくかった賛成や共感などのポジティブな声の表出など、一定の手ごたえを感じている。また、この仕組みを活用する側の職員の意識の変容も生まれ始めている。

今回、リキタスが新たにフィンランドのスタートアップ企業「Vaki Insight」社と連携し、市民や行政職員の協働意識を客観的な指標で測定して見える化する取り組みをすすめておられ、今年度その実証実験に本市も協力させていただいている。

先日、開発者であるヘルシンキ大学のMikko Rask氏が本市をご訪問いただき、活動内容ついて意見交換の場を設けていただいた。

本市でも新たな技術を活用することで、新しい価値を創出してきたいと思う。

Mikko Rask氏との意見交換のようす

10月17日 「あの戦争」を考える

10月10日、石破茂首相が戦後80年にあたっての所感を発表した。

「なぜ戦争を避けられなかったのか」という点に焦点を当て、その背景には、当時の憲法の制度的問題点や議会やメディアのチェック機能不全、情報収集・分析の能力不足などがあると分析をした。

所感の内容や発表の方法論・プロセス、タイミングをめぐって賛否両論、様々な意見が表明されているが、ぜひこの節目でもある。皆さんも全文を一読し、「あの戦争」について考えるきっかけになればと願う。

今夏に刊行された近現代史研究者・辻田真佐憲氏『「あの戦争」は何だったのか(講談社現代新書)』が話題となっている。

「あの戦争はなぜ起きたのか?」「そもそもあの戦争とは何を指すのか?」「あの戦争は回避可能だったのか?」といった問いに、最新の研究に基づく史料や文献、各国の歴史資料展示の分析等を通じて多角的な検討が進められる。

歴史は客観的なものではなく、現在からの解釈に他ならないという視点に立ち、「あの戦争」を幕末・明治維新以来の近代史のなかに位置づけ直し、「われわれの物語」を描こうとする。それは、日本の過ちばかりを糾弾することでも、日本の過去を無条件に称賛することでもない。筆者の言葉を借りれば、「100点からゼロ点か」といった極端な選択ではなく65点くらいの落としどころを探ることで、国民としての物語を共有しようとする試みだ。

なぜ鳥は空高く飛べるのか。それは左右の翼がバランスよく羽ばたくからである。(スペインの諺)

戦後80年の節目に「あの戦争」を見つめ直すとき、必要とされるのはイデオロギーから解放されたそんな感覚なのかもしれない。

10月10日 「体」が伝えるもの

映画『国宝』の大ヒットが話題となっている。興行収入も150億円を超え、歴代最高記録に迫る勢いだそうだ。話題に乗り遅れてはならないと、遅ればせながら私も映画館に足を運んだ。

任侠の一門から歌舞伎の世界に飛び込んだ喜久雄と歌舞伎の名門の御曹司である俊介が切磋琢磨し、時にぶつかり合い、迷い苦しみながら成長していく姿が、栄光と挫折、才能と血脈、信頼と裏切りが錯綜する伝統芸能の世界を舞台に描かれる。

時代感にあった静謐な雰囲気を醸し出す映像、主演の吉沢亮さんと横浜流星さんの美しい立ち振る舞いや所作、鬼気迫る迫力ある舞いが、観る者を魅了する。この作品は映画館の大スクリーンで観ることをお勧めする。

作品中、俳優でダンサーの田中泯さんは、当代一の女形で人間国宝の小野川万菊を演じる。若かりし主人公と出会い、その後の彼らの人生にも影響を与える重要な役どころだ。

その田中泯さんの語った言葉が、先日9月26日付の朝日新聞「折々のことば」の中で取り上げられている。

演技には台詞にはないが、疼(うず)いている部分がしかとある。それが「体」であり、役の土台なのだ。

人は「体」を通して多くのことを語ることができる。動きだけではない。ただ佇んでいるだけでも強烈に放出することもある。それは、時に言葉以上に伝わることがあるし、より深く心の奥底まで届くこともある。

映画『国宝』は、まさにそんな「体」が語る物語だと思う。

「体」からにじみ出す感情、「体」が発散する狂おしいほどの情熱、「体」から漂い出る妖艶さや狂気。

それらが映像にのって人の心を打つ。この作品が人を惹きつけて止まない秘訣なのだ。

10月3日 踊りつかれて

作曲家のアンドレ・ギャニオンの奏でるピアノの旋律はどこか物悲し気で、聴く者の心を切なくさせるものがある。

代表曲『Fin de bal』もそんな一曲。邦題は『踊りつかれて』。

今年の直木賞候補にもなった小説『踊りつかれて/塩田武士(文藝春秋)』は、SNSや週刊誌に翻弄された人々の悲哀に満ちた人生の物語だ。ギャニオンの曲へのオマージュのような作品でもある。

同時に、匿名性が生み出す悪意、跋扈する事実の軽視、拡散と記録によって抜け出すことのできない無限連鎖といった、ネットやSNSが持つ暴力性に焦点を当てた社会派小説でもある。

不倫を報じられ、SNSで止まぬ誹謗中傷を受け、自ら命を絶った人気お笑い芸人・天童ショージ。

バブル期の華やかなりし芸能界でスターダムへと駆け上がったものの週刊誌に葬り去られた歌姫・奥田美月。

そんな二人を誹謗中傷した83名の「加害者」は、突如ネット上に現れた『宣戦布告』によって、名前や年齢、住所、職場、学校…あらゆる個人情報を晒され、一夜にして人生を狂わされる「被害者」に。

どうしてそんな暴挙に出たのか。

『宣戦布告』の犯人と、彼の弁護を担う女性弁護士は、公判を通じて匿名性が生み出す暴力の実態を、社会に告発しようと決意する。

「ネットのインフラ化によって『瞬時に答えが分かり、好きなものだけを手に入れられる』という前提が浸透し、その結果『事実よりも面白いことを優先する』『自分が信じたい情報ばかりを集める』『承認欲求を満たすために感情を吐き出す』人たちが増えたと感じています。(中略)『アシスト機能、思考力の欠如、分かりやすく面白いもの、心地いいもの、お手軽なもの、間に合わせの正義感、自分に親しいものを評価して満たす自己愛。情報化社会が吐き出す種々の毒素が、呆れるほど幼い大人たちを生み出していく。』

公判で弁護士が語る言葉は、私たちが今、現実に目の当たりにしている姿を的確に表現しているように思えてならない。

「正義」や「正しさ」とは何か?

幼い大人たちは、ネット上で簡単に、軽々しく語る。

本来は、絶対的な物差しがあるわけでもない、白黒きれいに線引きできるものでもない、答えを探し求めて考え続けるしかない問いのはずだ。

それでもその問いに答えようとする覚悟を持つ。

そう思えたのなら、作中で彼らが投じた一石は意味あるものだったと言えるのかもしれない。

9月26日 9月議会を終え、市議会議員選挙へ

さる9月12日、およそ4週間に渡る長岡京市議会9月定例会が閉会した。

今定例会では、例年の令和6年度一般会計ほか各種決算の認定、本年度の9月補正予算案、新庁舎への移転後に設置する産業文化センターの設置条例案や工場立地法の準則を定める条例案などに加え、令和8年からスタートする長岡京市第4次総合計画第3期基本計画も議案として提案、ご議論いただいた。結果、すべての議案について承認・可決をいただいたことに胸をなでおろしている。

今定例会は市議会議員の皆さんの4年の任期最後の議会となる。

この間、多くのご意見やご提案をいただき、議会の内外において議論を重ねながら市政をすすめることができた。まずは議員の皆さんのご貢献に感謝申し上げたい。ありがとうございました。

とりわけ今期で後進に道を譲りご勇退される方々には、永年にわたるご貢献とご功績、ご労苦に心より敬意を表したい。また、再選を期して次期選挙に挑戦される方々には心よりのエールを送りたい。

その長岡京市議会議員選挙は、いよいよ9月28日に告示される。投開票は10月5日。

今回、市議会定数22名に対して立候補を予定されている方々がすでに30名を優に超える様相だ。

その意味で、かなりの激戦となることが予想される。

二元代表制は、日本の地方自治体の政治形態の重要な枠組みであり、住民による直接選挙で選ばれる「首長」(市町村長や知事)と「議会」(市議会や県議会)はまさに車の両輪である。

住民の意志の反映はもちろん、権力の分散と抑制、議論を通じた透明性の確保、多様な民意の集約と合意形成、地方自治体の独立性の保持など、制度の意義が担保されるためには議会の役割がきわめて重要なことは論を待たない。

全国的に議会議員のなり手不足が叫ばれる中、これだけ多くの方々が立候補を予定されているということは、これまでの長岡京市議会の取組みや活動が評価されているがゆえであろう。ともに二元代表制の両翼を担う首長としても、市政に多くの関心を寄せていただいていることは心強くもある。

市民の皆さんには、大切な市議を選択できるこの機会を十分に活かしていただきたく思う。

そして、立候補を予定し厳しい選挙戦を戦われる皆さんのご健闘を心より祈念する。

9月定例会 最終日のようす

9月19日 長岡公園リニューアルオープン

まだまだ夏の日差しが残る9月初旬。

待ちに待った長岡公園のリニューアルオープンの日を迎えた。

長岡公園は隣接する長岡天満宮のご協力と佐藤真如氏からご寄贈いただいた土地で整備され、昭和57年の開園以来、多くの市民に親しまれてきた。私も子どもの頃に野球をして遊んだり、文化祭の出し物の練習をするなど思い出深い場所でもある。

一方で時間の経過とともに、施設の老朽化やバリアフリー対応の不足、繁茂した樹木によってうっそうとするなどの課題が浮き彫りになりつつあった。

そんなとき、地元の㈱村田製作所から市制施行50周年を記念して、公園を整備のうえ寄贈いただけるという大変ありがたいお申し出を賜り、両者で協定を締結。リニューアルプロジェクトは始動した。

そこから3年近くの月日をかけて、市と村田製作所、設計コンサルタントの㈱空間創建や専門家委員会の方々など多くの皆さんのご協力・ご尽力、そして、その過程においては公園利用者や近隣住民の方々からも様々なご意見をいただいた。改めて、リニューアルオープンに際し心より感謝と敬意を表したい。

また、リニューアルした長岡公園では指定管理者による公園の管理運営にも取り組んでいくこととし、今回㈱日比谷アメニスが事業者として選定される。

整備後の公園を訪れて真っ先に感じたのは、その明るさだ。

樹木に覆われて光の差し込みにくかった場所に燦燦と太陽が降り注いでいる。そこに、以前からある樹木がところどころ残り、木陰の居心地のよい空間を生み出し、以前の面影も思い出させてくれる。

起伏に富んだ緑の空間、インクルーシブを目指した遊具や園路、周辺の竹林など自然との調和。

ここで子どもたちが走り回り、多くの人々がくつろいでいる姿を想像するだけでワクワクする。

公園のセンターに位置する休憩所は、木造づくりで構造の工夫により柱の数を抑えたことによって開放感があり広々としている。まるで以前の木々に覆われていた大きな木陰が再現されたようだ。

愛称も市民からの公募で「fuRari(ふらり)」という素敵なネーミングをいただいた。

式典後には早速、子どもたちへの本の読み聞かせが行われるなど、これから先も愛され続ける場所になることは間違いない。

さあ、素晴らしい公園ができた。

ここから多くの活動や体験、感動がきっと生まれる。そのことが公園の価値と魅力を益々磨き上げてくれるはずだ。これからの公園の成長が楽しみで仕方ない。(文中敬称略)

リニューアルした長岡公園のようす

9月12日 考えるということ

「人が何かを受け止める順番は『感じる・考える・信じる』のはずなのに、最近は『考える』が抜け落ちて、『感じる・信じる』が直結しているのではないか」

10年ほど前、こう述べた劇作家・演出家の野田秀樹さんは、最近のインタビューでそのことを問われ、「考えることが面倒なのか、手続きとして重要でないと思っているのか、ますます『感じる・信じる』になってきている気がします」と答えている。

さらに、「普通、何かを伝える文章には、ある程度の長さと、考えるための時間が必要です。思いつきで書く百数十字で何が言えるんだ?と思いますね」と、『考える』が軽んじられる背景にSNSの存在を指摘する。(2025年9月3日付朝日新聞AI時代に「考える」から)

現代社会は複雑だ。過去から人間社会そのものは決して単純なものではなかったのだろうが、複雑さの度合いは益々深まっているといってよいだろう。

複雑なものを複雑なまま理解をすることは難しい。理解をしようとするならば一定の単純化が必要となることは否めない。

そして、単純化されたものはその本質からもわかりやすいし明快だといえる。

しかしながら、単純化というのは例外性や周辺に位置するもの、揺らぎや不安定さは無視されるか捨て去られることを意味する。

すなわち単純化の過程においては捨象されるものもまたある訳であり、秩序から外れるものは異質なものとして取り扱われることとなる。

私は、こうした異質さや捨象されたものの存在の可能性を問い続けること、疑い続けることこそが 『考える』ということではないかと思う。

単純化された命題だけを見てわかったつもり、理解したつもりになるのではなく、そこから漏れ落ちるものの存在に焦点を当てることが『考える』ということなんだと思う。

先のインタビュー記事の中で、俳優の古田新太さんが高校生時代に野田さんの演劇を見たときのエピソードが紹介されている。

「(高校生の自分にとっては)訳がわからなかったが、何か考えなくちゃいけないと思った」

この姿勢こそが、複雑な事象を考える際の態度として求められているのではないだろうか。

9月5日 映画 教皇選挙

全カトリック教会の最高司祭であるローマ教皇は、世界中の枢機卿による投票によって選出される。

その手続きは『コンクラーベ』と呼ばれる。

「鍵のかかった」という意のラテン語を語源としている通り、バチカンのシスティーナ礼拝堂において行われる『コンクラーベ』は、外部との接触を厳密に禁止されるなど、教会の長い歴史の中で、他国の干渉を防止し秘密を保持するため練り上げられたもので、極めて厳粛なものだ。

映画『教皇選挙』はその『コンクラーベ』を舞台にミステリーとして描かれた話題作。

今春の日本での公開と、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇のご逝去が重なるタイミングだったこともあり注目が集まった。

教皇の突然の死を受け、『コンクラーベ』の責任者である首席枢機卿トマス・ローレンスは悲しむ間もなくその準備に奔走することとなる。

その手続きを厳正に行う必要があることはもちろん、前教皇の意志を引き継ぐふさわしい人物を選ばなければならない。

有力候補として浮上しているのは4人。

出自も異なれば、リベラル派、強硬・穏健などの保守派といった信条もさまざま。それぞれにスキャンダルのうわさも絶えない。

そこに突然現れた新たな候補。

権謀術数が繰り広げられる中で迎える衝撃の結末はいかに。

歴史を振り返ってみても聖職者とはまさに権力者でもある。

権力をめぐる駆け引きは壮絶を極める。理想も語れば、現実も見据えなければならない。人間関係も複雑に絡み合う。

そのはざまで揺れ動く主人公ローレンスのひたむきさが心を打つ。

伝統あるカトリック教会が、移り行く国際情勢や社会環境の変化、価値観の多様化といかに調和し組織として結束していくか。

むけむけの本音と宗教の持つ理想、組織を維持していくための論理が錯綜する。

一人ひとりの教皇候補はきっとそれらの象徴だ。

大きな組織の変化は、決して一直線に起こるのではなく、こうした揺らぎの中で起こるものなのだろう。

8月29日 行政組織における冗長性

「冗長性」とは、必要最低限のものに加えて、余分なものや重複がある状態を指す。

「冗長」という言葉は、元々「無駄に長く、くどいこと」というように、どちらかといえばネガティブなニュアンスで使われてきたが、IT分野においては、システムの信頼性や可用性を高めるために、予備の設備やデータを複数用意することで一部の機器やデータが故障した場合でも、システム全体の機能を維持しサービスの中断やデータ損失を防ぐというポジティブな意味合いで使われるようになり、昨今では防災など様々な分野でも同様の概念が用いられる。英語の「リダンダンシー(redundancy)」という言葉の方が耳にする機会は多いかもしれない。

全国各地で多発する災害やコロナ禍を経験した今、私たち地方自治体にとっても組織として「冗長性」をどの程度確保するか真剣に検討すべき時期にきていると思う。

もちろん地方自治法にあるように、地方公共団体は事務の処理にあたって最少の経費で最大の効果をあげるよう求められており、効率性とのバランスを忘れてはならない。

実際、ここ数十年はほとんどの地方自治体が行財政改革に取り組み、職員数の削減に努めており、ぎりぎりの人員体制で何とか業務の執行に当たっているのが実態だろう。

一方、コロナ禍の下では、ワクチン接種や各種給付金の支給などが通常の業務に加わり、自治体職員への負荷はかなり大きくなった。きっと、自然災害などによって被災された自治体も同じような状況にご苦労されているにちがいない。

災害のみならず、組織を運営していく上では、予期せぬトラブルや事故、職員の病気や離職といった予期せぬ事態への備えが求められる。また、自治体においても働き方改革がすすみ、残業の削減や各種休暇の取得しやすい環境づくりも求められる。

こうしたリスク管理という側面にくわえ、組織においても新たなアイデアを生み出したり、新しい課題に挑戦していくためには、時間やリソースに一定の余裕が必要となるし、職員の人材育成やスキルアップ、環境の変化への柔軟な対応など行うという、積極的な意味でも「冗長性」は必要となる。

「冗長性」はどの程度まで許容されるか、どういう形で「冗長性」を確保すべきか。議論を深めていかなければならない。

8月22日 記憶を紡いでいく2

戦争の記憶を紡いでいく。

前回、戦後80年の節目に、戦争を経験した人々が語った言葉を記録し、後世へと紡いでいくことが大切だと書いた。

「言葉」に加えて、戦争の記憶を紡いでいくために大切なもの。それは「映像」ではないだろうか。

20世紀は人類が初めて歴史を「動く映像」としてみることができる最初の世紀だ。

とりわけ第二次世界大戦では、多くの場面が「映像」として保存されているという。

この度、NHKが第二次世界大戦を撮影した35ミリフィルムを高精細化・カラー化する世界初の試みに成功。大戦中のドイツでの映像を中心にした『映像の世紀 高精細スペシャル ヨーロッパ 2077日の地獄』と題した番組が3週連続で放映された。

戦時経済の恩恵としてワインや贅沢な食事が振舞われる国民の表情は、独裁者が権力を握っていく生々しい過程だ。

ドイツとソ連の戦いの主戦場となったウクライナでは、戦争を有利に進めるために双方の手によって破壊された街の様子が痛々しい。

史上最大の作戦と呼ばれるノルマンディー上陸作戦。実際に戦う兵士たちの恐怖の表情は、銃弾が飛び交う戦場の恐ろしさを如実に物語っている。

暗殺未遂事件を生き延びたヒトラーの震える手。猜疑心に満ち溢れた人間を象徴するような映像に、追い込まれつつある心理が見え隠れする。

数々の映像を通じて、これまでは見過ごされてきた人々の表情や仕草などディテールが表出され、これまで以上に映像の意味するところを解釈・理解することが可能となった。こうした映像は、戦争がもたらすもののリアリティを後世に伝えていくために有用に違いない。

最後に印象的な場面をひとつ。

ドイツによる占領から解放された後のパリの映像。そこには、占領中にドイツ兵と仲良くしていたフランス人女性たちが拘束され、狡猾な笑みを浮かべたフランス人男性の手によって、髪をハサミでバッサリと刈られていく姿が記録されている。

人間は弱い。弱いがゆえに生み出される陰湿な暴力。きっと、これまでも歴史の中で繰り返されてきた光景なのだろうが、映像として記録され、それを改めて振り返るからこそ、その狂気を冷静に感じ取ることができる。

これら映像から私たちは何を教訓として学んでいくのか。これもまた、後世へと紡がれるべきものだ。

8月8日 記憶を紡いでいく

今からちょうど80年前、1945年7月19日午前10時半ごろ、天王山あたりから突如、米軍戦闘機の機影が現れる。

当時の様子を知る人の話では、わずかな時間の機関掃射だったようだが、操縦士の顔が見えるくらいの低空飛行による爆音、掃射による金属音が恐怖を与えたことは想像に難くない。

この神足空襲で、国鉄神足駅前の工場で働いていた一人の少女の命が失われたほか、近隣でも複数の負傷者が出ている。

本市では、この出来事を決して忘れないとの決意から、7月19日を「平和の日」とさだめ、毎年、平和記念碑や戦没者追悼の碑への献花、平和を考える市民フォーラムの開催を行っている。

今年は、戦後80年という節目の年。

フォーラムでは絵本「あらしのよるに」で有名な作家・きむらゆういちさんによる講演のほか、神足空襲に関する実物の展示、ヒロシマ・ナガサキの写真パネルやVRゴーグルによる体験ブースなどを行った。

「戦時中でも、子どもたちは遊んだりして『普通の暮らし』もあったんです。でもある日突然、『死』がそこに迫ってきている。それが戦争なのでしょう。」

神足空襲を子どもの頃に実際に体験した方の言葉が重い(京都新聞・洛西版2025年7月19日付)。

一方、実際に空襲や戦争を経験された方もやはり高齢化がすすむ。

その言葉をいかに残し、伝えていくのか。

かつて、ある歴史研究者は、古人が書いて残してくれたから歴史はあるが、書かれていないものはすべて消えてしまう、と言った。

戦争を経験された方々が語った言葉を記録し、後世へと綿々と紡いでいく。

それこそが「いのち輝く平和都市宣言」を行った長岡京市としての責務でもある。

「私たちは薄れつつある戦争の記憶を常に新たにし、その悲惨と災禍の歴史から、平和の尊さをくみとっていかなければなりません。」

この一文をかみしめながら、歴史の節目に決意を新たにする。

平和記念碑の献花式

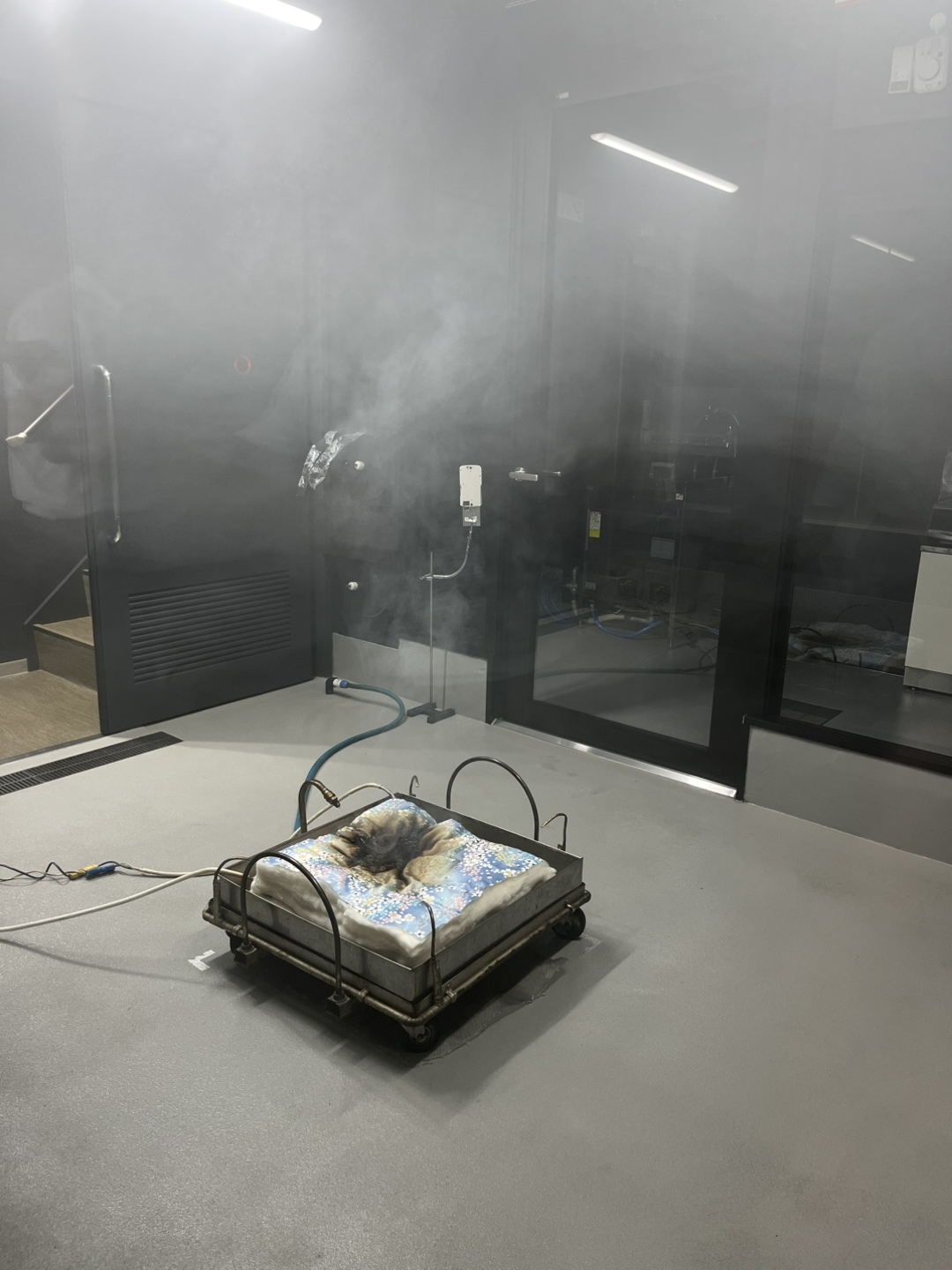

8月1日 サイレントキラー

実験室の中央に備え付けられた装置の中に布団がセットされている。

外から部屋を観ている限り何の変化も感じ取ることができない。実際には、布団の中は熱源によって温度がぐんぐん上がっている。寝たばこの状況の再現だ。

部屋の外に設置をされたモニターには実験室内の一酸化炭素濃度がグラフで示されている。

10分が過ぎたあたりからだろうか。少しずつ室内の一酸化炭素濃度が上昇し始める。

そして26分が過ぎたころ、一酸化炭素を検知し警報器のアラームが鳴り響く。

ここは兵庫県三木市にある新コスモス電機株式会社の「プラシオラボ(PLUSCO Lab.)」。

火災を見て、火災について学べる実験室だ。過日、乙訓消防組合議会の調査で当該施設を訪問する機会を得た。

新コスモス電機は世界トップレベルのガスセンサ企業。その技術を活かし、COセンサを搭載した住宅用火災警報器の製造販売に取り組んでおられる。

先ほどの実験には続きがある。

COアラームが鳴ってから、通常の熱や煙を探知する警報器が作動するまで約13分。この差は大きい。

無色・無臭の一酸化炭素の別名はサイレントキラー。建物火災による死者の約4割が一酸化炭素中毒・窒息によって亡くなっている。また、住宅火災による死者の半数は逃げ遅れによるものだ。万一の火災の際、いかに早く気付けるかが生死を分かつ。

実は乙訓消防組合管内の住宅用火災警報器の設置率は令和6年度で81.1%。京都府の89.5%、全国の84.5%と比較をしても低く、かねてより課題として指摘をされてきた。

実は先日、我が家の火災警報器も設置から十年余りが経過し、電池交換の時期を迎えていた。

それだけに、今回実験で拝見をした警報器の威力への認識を新たにし、早速電器屋さんへ走った次第。

皆さんも、自宅には住宅用火災警報器を設置されているだろうか。

電池の残量もチェックの上、作動状況を確認しておられるだろうか。一度、点検されることをお勧めする。

プラシオラボの実験室のようす

7月25日 柔らかいガードレール

夏の暑い戦い、参議院議員選挙が終わった。

政権与党が過半数を割り込み、野党各党が議席を伸ばすという結果となった。

まずは、厳しい選挙戦を戦い当選の栄に浴された方々にお祝いを申し上げるとともに、今後のご活躍を期待したい。

少し前にも小欄にて記したが、今回の選挙の特徴は選挙区・比例区ともに多数の政党が候補者を擁立したことだろう。実際に、選挙戦を通じて与野党問わず激しい舌戦が繰り広げられることとなった。

ハーバード大のレビツキー教授らの研究によれば、世界各地での民主主義の崩壊過程を分析すると、独裁政治の出現は突如起こるというよりも、選挙を通じて選ばれた権力者が合法的な手段によってじわじわと時間をかけて進行する。ルールからの逸脱や対立相手の否定、暴力の許容といったことが見え始めると危うく、概ねその端緒は「言葉」によって始まる。そのうえで、民主主義がうまく機能するためには、二つの基本的な規範「相互的寛容」-競い合う政党がお互いを正当なライバルとして受け入れるという理解、「組織的自制心」-権力を行使する際に政治家は節度をわきまえるべきであるという考えが為政者に求められる。これを『柔らかいガードレール』と表現した。(民主主義の死に方/スティーブン・レビツキー、ダニエル・ジブラット、濱野大道訳/新潮社)

選挙も終わり、ここからは各党間で政権の枠組みや政策の実施に関して様々な協議が進んでいくことになるだろう。

安全保障環境も経済を取り巻く状況も決して気を抜けないのが我が国の現状だ。こうした事態のもと、政治がいかに振舞うのか注視される。

それぞれが激しい批判を繰り返してきた選挙戦のあとだけに、冷静に話し合いをするのは難しい側面もあるのかもしれない。

だからこそ、今、『柔らかいガードレール』が求められている。分断を進めないためにも。

7月18日 森悠子さんを悼んで

「まずは、紙風船を手でたたいて高く上げて!」

そんな声に、体育館では子どもたちが楽しそうに走り回っている。一見、体育や運動の授業のように見えるがそうではない。

長岡京室内アンサンブルの創設者・森悠子さんが主催する子ども向け音楽教室『プロペラプロジェクト』の一場面だ。

このプロジェクトは、子どもたちの中に潜んでいる自由で柔軟な発想力や自分で考える力(=プロペラ)を育てることを主眼において、本格的に演奏家を目指す子どもたちから、楽器に初めて触れる子どもたちまで、幅広い子どもたちを対象に長年、森さん自身が力を注いでこられた活動だ。

長岡京市でも、子どものころから本格的な文化芸術に触れる機会として、平成25年から市内の各小学校で事業を実施していただいてきた。

年明けに、市内すべての小学校を一巡したプロペラプロジェクトの報告に市役所へお越しいただき、「次は2巡目よ!」そう決意を語っておられた矢先のことだった。

本年3月、森悠子さんが天国へと旅立たれた。謹んで哀悼の意を表したい。

7月12日、森さんが大切に育ててこられた長岡京室内アンサンブルの「森悠子 追悼コンサート」が長岡京記念文化会館でおこなわれた。

舞台の片隅には、森悠子さんが大切にしてきたヴァイオリンがそっと置かれている。愛器が見守る中、いつものように一流の音楽家たちによって、息の合ったハーモニーを奏でる素晴らしい演奏を披露され、会場は満場の拍手に包まれた。

ただ、そこには森悠子さんの姿はない。あの小さな体で、感情がほとばしるようなパワフル演奏はもう聞くことはできない。きっと、寂しさを感じたオーディエンスもおられたに違いない。

それでも、舞台上で若い世代の方からベテランの方まで、とても楽しそうに演奏されている姿は、「自分で考えて音を奏で、お互いの音を聴いてハーモニーをつくり、合奏する楽しさを知って欲しい」と生前に語っておられた思いをまさに体現していた。森さんのプロペラの精神は確実に引き継がれている。

だから、森さん。安心して、安らかにお眠りください。これまで本当にありがとうございました。

生前、長岡京室内アンサンブルの演奏会にて森悠子さんと

7月11日 人口減少を前提として

講演で九州のある地方での在宅医療に関する取り組みについてお聴きする機会があった。

その地域では医師会事務局がハブとなりながら、医師や介護関係者のネットワークづくりや連携が進められている。

例えば、在宅医療の主治医が不在となった場合、手上げ方式で対応可能な医師のリスト化や患者に関する基本情報を共有できる仕組みを作るなど、地域にある医療資源全体を活用しながら対応しているとのこと。ポイントは無理をしない範囲で実行することだそうだ。

その前提にあるのは、人口減少は確実にすすんでいくという事実を受け入れてしまうということ。

当該エリアにおいて、この十年で約6.3%の人口が減少しておりその傾向はさらに加速化することが予想されている。同時に、担い手としての医療機関数もやはり減少している。

こうなると、まずは「人口減少を止めるために何ができるか」「医療機関をどう維持するか」という議論になりがちなのだが、この地域においては、人口や地域資源が減少していくことを一定所与の条件としながら、「どうすれば現在目の前にあるニーズを満たせるか」を主軸に、無理のない取り組みを実践されている。そのことが、具体的な成果として現れているのだろう。

これからは地方公共団体においても同様の課題に直面していく。

総務省では「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」を通じて、人材不足が深刻化していく中、行政サービスを持続可能なものとするため、国・都道府県・市町村の役割分担の変更等の制度見直しの議論が進められている。

その報告書によれば、人手不足の市町村が業務を返上できる仕組みを設けることなども検討されている。もちろん、こうした議論が具体化すれば、これまで大きなトレンドとして進められてきた地方分権の流れに逆行するといった反発が生じる可能性もあるだろう。

しかしながら、社会を支える働き手の現役世代は、2040年に現在と比較してもさらに2割減少することは確定的である。

この事実を見据えながら、公務労働のみならず公共サービスを持続可能なものとするためどう備えておくのか。

現実を直視し、前提を考え直さなければならない時期にきていることは間違いない。

7月4日 企業の現場を訪れて

この間、民間企業の現場を訪問・見学させていただく機会に恵まれている。

一つは、京都センコー運輸株式会社の物流倉庫。

この度、長岡京市内に京都PDセンターを新設された。高速道路網へのアクセスの高いながらも事業所用地の不足している本市での開業を歓迎したい。今回、開所式にお招きいただき併せて倉庫内の見学もさせていただく。

ドラッグストアなど京都府下の個店への配送等を行われるそうだが、数多ある店舗へ多岐にわたる商品をいかに早く仕分けてタイムリーに届けることができるか。そのための様々な工夫が施されており、徹底して生産性にこだわった様々な工夫がされている。なるほど、私たちの日々の買い物で享受している当たり前はこうしたノウハウの積み重ねに支えられているんだ。

もう一つは、隣接する大山崎町にあるダイハツ工業(株)京都工場。

十数年前に一度見学したことはあったのだが、新しい工場を建設されてからは初めて。ボデーの溶接から塗装、組立、品質検査の工程をたっぷり見学させていただく。

ところどころに以前の工程との比較映像もあり、各工程での作業の自動化やロボットの導入などオートメーション化がかなり進んだことがよくわかる。自動車工場はどこも同じようなものだと思い込んでいたが、工場の広さや制約条件によって工場ごとで色んな工夫をされているそうだ。日本のものづくりを支える汗と知恵の結晶を垣間見た気がする。

それぞれに共通しているのが、暑さへの対策や作業時の体への負荷軽減など、働く方々への配慮や負担軽減に取り組んでおられることだ。今や多くの企業や事業所の皆さんとお話をしていてお聞きするのは、働き手の確保にとても苦労されているということ。

ICTやロボットの利活用はこれからも益々すすんでいくのだろう。

いや、むしろすすんでいかなければ、今後の人口動態からは生産や事業活動を同水準で維持していくことは難しいのかもしれない。

それでも、最後に頼ることができるのはヒトの力に他ならない。そんなヒトが働きやすい環境のもと、それぞれの事業所が発展されることを願っている。(文中敬称略)

京都センコー運輸株式会社 開所式のようす

ダイハツ工業(株)京都工場を見学中のようす

6月27日 塩梅(あんばい)

徳川家康に関するこんな逸話がある。

ある時、側室が家康に「世の中で一番うまいものは何か?」と聞いたところ、「塩」という答えが返ってきた。続けて、「では、世の中で一番まずいものは何か?」と聞いたところ、それもまた「塩」という答えが返ってきたという。

料理の味付けは塩次第。加減次第で美味しくもなれば、まずくもなる。要は、ものごとには「塩梅(あんばい)」が大切だということだろう。ちなみに、昔は梅を付けた時に出る梅酢を料理に使っていたところから「塩」と「梅酢」が料理の味付けの肝だったそうだ。これは完全に蛇足。

来週7月3日公示、20日投開票で第27回参議院議員通常選挙が行われる。

まずは暑い夏の選挙戦だ。立候補を予定されているすべての皆さんの健闘を心より祈念している。

今回の選挙は、これまで以上に多くの政党が選挙区・比例区ともに候補者を擁立し激しい論戦を繰り広げられることとなりそうだ。当該、京都選挙区においても同じような構図となっている。

選挙を戦われる皆さんは大変かと存ずるが、一方有権者から見れば、それだけ多くの選択肢から投票先を選べるということでもある。

選挙戦が近づき、各党からは公約の発表が相次いでいる。

給付か消費税減税かといった経済・財政政策に注目は集まりがちだが、社会保障では年金や医療・介護、子育て支援や教育政策、防災、働き方、政治改革といった内政にかかるものから、外交・安全保障、貿易政策など争点は幅広く存在する。

今では、各党の政策比較をわかりやすくまとめたウェブサイトなど得ようと思えば情報は数多く存在する。

そうした情報をしっかりと吟味し、必ず皆さんの一票を行使してほしい。

そのことだけが、皆さんが政治に求める「塩梅」を実現するため加減できる唯一の道なのだから。

6月20日 アプレンティス

元々「アプレンティス(apprentice)」とは、見習い・弟子・徒弟といった意味を持つ。職人の世界で親方のもとで技術や知識を学ぶ期間の人を指す。

米国のビジネス・リアリティ番組のタイトルとしてもよく知られている。

参加者は、見習い(アプレンティス)として様々な課題に取り組みながら周りを振り落とし、ホストを務める実業家の会社に採用されることを目指す。

その実業家の一人として登場したのが、ドナルド・トランプ現米国大統領だ。参加者に脱落を宣告する際の「君はクビだ!(You’re Fired!)」という決め台詞は流行語にもなったとか。

映画『アプレンティス~ドナルド・トランプの創り方』は、若きトランプ氏がアプレンティスからビジネスの世界でのし上がっていく姿が描かれる。

父親の不動産業を手伝うトランプはナイーブで純粋なお坊ちゃん。そんな彼が、高級クラブで出会ったのがマッカーシズムで悪名をはせた弁護士のロイ・コーン。トランプを気に入った彼は、人の道を踏み外してでも勝負に勝つ方法をトランプに徹底的に叩き込む。最初は躊躇もしていたトランプだがやがて勝利の快楽に目覚め始める。そして、着実に不動産王として力をつけていくのだが、同時にその過程でコーンの想像を超えるほど人物としても変貌していく。

ある時、コーンはトランプに球技で“人を追うな、球を追え”と教わったことを例に次のように言う。

「現実の世界はまったく逆だ。人を追え、球は追うな。

この国は法より人だ。人の批判など気にするな。

何が正しいかとかそんな基準は存在しない。

たった一つの真実など幻想にすぎない。人がつくったフィクションだ。

大切なのは勝つこと、それだけだ。」

映画の一場面の一つのセリフだとわかっている。わかってはいるが、今日の大統領のふるまいの原点としては決して架空の世界の言葉だとは思えないのだが。

6月12日 奴雁の精神

「奴雁(どがん)」という言葉をご存知だろうか。

奴雁とは、雁(かり)の群れが餌をついばむ時、仲間が外敵に襲われぬよう首を高くして周囲を警戒する一羽の雁のことを指す。

由来は、福沢諭吉翁が「群れた雁が野に在て餌を啄む(ついばむ)とき、其内に必ず一羽は首を揚げて四方の様子を窺ひ、不意の難に番をする者あり、之を奴雁と云ふ。学者も亦斯の如し」と述べ、学者に対して、未来に向けて警鐘をならしたり、時流に流されることなく皆がきづかない危険を察知する立場であるべきだと説いたところから来る。1980年代、中曽根内閣の下で前川レポートを取りまとめた前川春雄元日銀総裁が好んで使ったことで有名になった言葉でもある。

この間、日本の国債市場において長期金利が上昇している。

市場では40年物国債が3.675%まで上昇(価格は下落)し、昨年末からの上げは1%を超えた。30年物も3.185%になり、ともに過去最高を更新。5月に行われた20年物国債の入札でも2.6%を超えるなど、国債の発行を担う財務省幹部の想像をも超える水準となっている(2025年6月10日日本経済新聞「きしむ日本国債(上)」)。

背景には、日銀が政策転換により国債の買い入れを減額していることがあるが、その減額を補うことを期待されている民間の金融機関の姿勢も鈍い。

こうした長期金利の上昇が企業や個人の経済活動に対して負の影響を与えることは必至であるし、国や自治体にとっては利払い費の急増は行政サービスの提供にも影響を及ぼす。

21世紀初頭に出版された経済小説のベストセラー、幸田真音氏の『日本国債(講談社)』では、国債の募集に際して応札額が大幅に不足する「未達」の世界が取り上げられ、我が国の財政に警鐘を鳴らした。

それから四半世紀。今起こりつつあることは、フィクションだった世界が現実化する兆しなのだろうか。奴雁はどう見るだろうか。

6月6日 民生児童委員ウィーク

朝の陽射しのなか、元気に登校してくる子どもたちを笑顔で待ち受ける。

一人ひとりの顔をしっかり見ながら声をかけ、変わった様子はないか確認する。

行き交う車のタイミングを見て、こどもたちが横断歩道を安全に渡り終えるのを見届ける。

歩く道すがら、子どもたちも嬉しそうに話しかけ、おしゃべりしながら学校へと近づいていく。

「いってらっしゃい」「いってきます」どこにでもあるやり取りかもしれないけどとても暖かい。

きりしま苑の大広間。畳の上にはおもちゃが所狭しと並び、やってくる子どもたちを待ち構えている。

お母さんに手を引かれた小さな子どもがポツリポツリ。

最初はお母さんの後ろに隠れてモジモジしているけど、やっぱり楽しそうなおもちゃに興味津々。

そんな子どもに優しく声をかけると、少しずつ表情も柔らかくなっていって笑顔が現れる。

楽しそうに遊んでいる子どもの姿を見守るお母さんもとっても嬉しそう。

「こんにちは、元気にしてる?」

慣れた様子で声をかけると、お一人暮らしの高齢女性がお家の中から玄関へ。

門口に座っておしゃべりに花が咲く。

昔の長岡京市の風景やお子さんたちが最近帰省されたこと、近頃のスーパーでの買い物事情などなど。

こうやって人と話すことが元気の源なのだろう。「熱中症には気をつけて」と声をかけ次のお宅へ。

今日のレクリエーション活動は「懐メロかるた」

往年の名曲の出だしの歌詞を読み上げると、サビの歌詞が書かれたかるたを取り合う。

「はい!」という元気な声が部屋に響き渡る。

お手つきなんて気にしない。テーブルを囲んだ高齢者の皆さんもやっぱり勝負には負けたくないみたい。

こんな楽しい時間があるから、ここに来る。それが日々の活力になるそうだ。

日々の暮らしの何気ない場面。

そんな日常の風景のなかに、土台となって支えるように、そっと寄り添うように、いていただけるのは民生児童委員さんたちだ。

この5月、民生児童委員ウィークと称して、私自身も民生児童委員さんの日々のお仕事の一部を体験させていただいた。

参加させていただいたそれぞれの活動は、本当に笑顔があふれ、人と人がつながることの温かさで満たされていた。それはきっと、民生児童委員の皆さんが築き上げてきた信頼関係があるからこそなんだと思う。

今年は、3年に一度の民生児童委員の改選期にあたる。

こんな「やりがい」のある民生児童委員というお仕事に、ぜひ関心を寄せていただけたらと望んでいる。

民生児童委員ウィーク 活動中のようす

5月30日 長岡天満宮本殿 50年ぶりの葺き替え

本市の名所のひとつ長岡天満宮。

菅原道真公が生前、在原業平らとともにしばしば詩歌・管弦を楽しまれたと言われ、公が太宰府へ左遷された折、立ち寄り「我が魂長くこの地にとどまるべし」と歌を詠んで名残を惜しんだご縁で創立されたと伝わる。その後、戦乱で焼失するなど幾多の苦難を乗り越えつつ、皇室からも御寄進御造営をうけ、寛永15年(1638)には「八条ヶ池」が築造されるなど春のきりしまつつじが愛でられる現在の姿へと発展を遂げてきた。

現在の本殿は、昭和16年(1941年)に平安神宮旧御本殿が移築されたもので、平安神宮創建当初の姿が今日まで残されていることも評価され京都府の指定文化財に指定されている。

現在、令和9年に迎える御神忌千百二十五年半萬燈祭に向けて、本殿の檜皮葺屋根の全面葺替えが50年ぶりに行われているとのことで、一般公開を前にその作業現場を見学させていただいた。

足場などですっぽりと覆われた本殿の屋根間近までのぼる。現在は、老朽化した屋根は撤去をされ、支える柱や骨組みは使えるものは活かしながら補修、その上に一枚一枚檜皮を葺く作業が行われている。まず、こんなに近くで見る機会はないだろう。状態がよく残された檜皮を間近で見ると、その質感に圧倒される。

職人さんが横に一列に並びながら、水で湿らせた檜の皮を丹念に重ねていく。少しずつずらしながら丁寧に。口に含んだ竹釘を器用に吹き出し、手際よく檜皮に打ち付けていく。その繰り返し。単純な作業のように見えるが、途方もなく感じられるほどの丁寧な作業の積み重ねこそが、あの人を圧倒する檜皮葺きの迫力を醸し出すのだ。まさに職人技。

檜皮葺きの技術は飛鳥時代から用いられており、多くの伝統的建造物でも採用されている。日本固有の技術で国外には同様の技術は見あたらないそうだが、その技術の承継が大きな課題となっている。そのため、今回のような文化財の保存修理は貴重な機会となるはずだ。

今年度中には完成する予定だそうだ。出来上がった美しい屋根を心待ちにしている。

長岡天満宮本殿屋根 修理のようす

5月16日 巨星、墜つ

「トランプ氏は間違いなく米国のソフトパワーにダメージを与えた」「米国の後退で生まれる空白を埋めることで、中国の影響力が増していくことになるだろう」

つい先日のインタビューでも、国際政治の現状に対し深い憂慮を示されていたところだったのに。(2025年5月4日 日本経済新聞)

連休明け、国際政治学者のジョセフ・ナイ米ハーバード大名誉教授の訃報が届いた。

ナイ氏は学者としてだけではなく、クリントン政権で国防次官補を務めるなど実務家としても活躍。知日派の論客で、1990年代に冷戦の終結を契機とした在アジア米軍の縮小論が出た際にも、力の空白が紛争の危険性を高めると指摘し、在東アジア米軍10万人体制を維持する「ナイ・イニシアチブ」を提唱し、日米同盟やアジアの安定に大きな貢献を果たす。

また、国際社会における「ソフトパワー」という概念を生み出したことでも有名だ。

パワー(権力)とは、他者を自分の望むように動かす能力であり、威嚇による強制、金銭的な報酬、魅力の3種類がある。ソフトパワーとは、他者を魅了することによって動かす力で、その国が持つ文化や、国内社会の状況、政治政策・外交方針などで構成され、軍事力など以上に外交でも大きな力を発揮するとし、その重要性を主張した。

紛争を解決する手段として武力の行使(ハードパワー)が頻発し、自国優先主義の横行、権威主義の台頭など、ソフトパワーとはまったく相いれない方向に世界が進み続けているこの時代に、一人の大きな知性と良心を失ったことは残念でならない。

冒頭のインタビューでは、それでも不安定化する国際社会の中での日米関係の重要性は不変であると説いた。せめてその遺志を受け継いでいくことが巨星への弔いとなるにちがいない。

5月9日 気候変動を身近に感じながら

今年のゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしだったろう?

当方は公務の合間を見つけて、子どもの野球の応援に行ったり、地元・小倉神社の春祭りの諸行事やお神輿巡行など楽しく過ごしたのだが、全体的に例年と比べ寒かったように感じるのは気のせいだろうか。

GWが明けて仕事再開の朝も、最終日の雨の影響もあってだろうか、とても肌寒い日になった。例年、今頃には職場ではクールビズが始まり、連休中の衣替えを経てスーツも秋冬物から夏物へと切り替える時期なのだが。通勤中の電車の中では、薄手のコートを身に着けておられる方もちらほら。

やはり気候変動の影響の現れか、と言えば考え過ぎだろうか。

朝日新聞の記事によれば、世界の9割近い人々が地球温暖化対策の強化を望んでいるという調査結果が出たそうだ(以下、2025年5月7日朝日新聞・朝刊から)。

国連開発計画(UNDP)と英オックスフォード大学が77か国7.3万人を対象とした調査では約80%が、独ライプニッツ金融研究所とボン大学が125か国13万人を対象とした調査では約89%が、自国政府に対して気候変動への対策の強化を求めるよう回答した。一方、自分以外の人々が対策に前向きかどうかとの設問に対して、他人は後ろ向きだとの「思い込み」がある傾向がほとんどの国で示され、こうした認識のギャップが実際の行動を抑え込んでいる可能性があると考えられる。

ドイツの調査では、日本でもさらなる気候変動対策を求めると答えた人の割合は85.7%と高い結果が出ているものの、「自分一人ではどうにもできない」との「無力感」に加えて、気候変動対策は「生活の質を脅かす」と考える人が半数を超え、「負担感」もまた行動への阻害要因になっているのではないかと、総合地球環境学研究所の木原浩貴准教授は同記事の中で指摘している。

この春は、長岡京市の特産でもあるタケノコがかなりの不作だと多くの農家の方々からお聞きをしている。昨年の少雨の傾向と、春先の低気温、シナチクノメイガという蛾の発生による笹枯れなど、原因を一つに特定することは難しいかもしれないが、ここでもまた気候変動の影響がうかがえる。

私たちの日々の暮らしの中でも気候変動の影響が見て取れるようになったいま、世界中の多くの人が気候変動対策をのぞんでいるという事実が認識されたことはこれからの対策への追い風だと言える。私たちは決して無力ではない。

4月25日 多様性を感じる機会に~大阪関西万博開幕

先日、西代里山公園・西山ホタルの家で開催された『これからの里山を考える―超学際的アプローチの試み』と題した講演会を拝聴した。

長岡京市里山再生市民フォーラムの主催で、西山森林整備推進協議会の会長としても大変お世話になっている徳地直子京都大学教授が上記のテーマで登壇された。

里山に人の手が入らなくなったことで生物の多様性を生み出し、多くの恩恵を生み出してきた数々の機能が失われつつある。そんな現状への危機感から、この間、専門分野を超えた学際的な研究がすすみ里山をめぐる様々なデータが蓄積されつつあるそうだ。今後、こうしたデータに基づきながら生態系の管理を社会としてどう行っていくか、すなわちシチズンサイエンスの実践が求められている。講演会ではそうした問題提起がなされた。

講演の中でとても面白く感じたのが、里山自体の多様性が高ければ高いほど、そのシステムの安定性が高くなるということが各種データから裏付けられたということだ。樹種や生息する生物の多様性こそが、里山から供給される財の生産性の面からも、ダメージに対する冗長性・リダンダンシーの面からも、非常に有効に機能するそうだ。

このことはまさに、組織にとっても社会のあり方にとっても示唆に富むのではないか。講演をお聴きしながらそんなことを考えた。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした『EXPO2025 大阪関西万博』がいよいよ開幕した。

23日、私もEXPO KYOTO MEETINGの開催に合わせて会場を訪れた。

曇り空のということもあったのかもしれないが、報道されているほどの混雑を感じる場面もあまりなく(もちろん人気のパビリオンは行列があったのだが…)、快適に楽しみながら京都府や本市に関連する企業の出展されているブースやパビリオンを見学させていただくことができた。

限られた時間の中、とても広大な会場を駆け足で回ったのだが、何より感じたのは、世界はまだまだ知らないことで溢れていて、世界はとても豊かで多様だということ。いや、逆かもしれない。多様だからこそ豊かなのだろう。これが万国博覧会ゆえの醍醐味であり楽しみに違いない。

そんな中、平日ということもあったのだろう、会場内ではたくさんの子どもたちが楽しむ姿を見ることができた。

多様性を大切にする入り口は、「違い」や「異なり」を知って感じることだと思う。

そして、世界各国から人々が集う万博はそんな「違い」や「異なり」を身近に肌で感じることができる絶好の機会に違いない。

多様性の大切さを十分に体感した子どもたちが担う未来は、きっと強靭で持続可能なものになるはずだ。そう期待している。

大阪関西万博の大屋根リング前にて

4月18日 自治体の思いを届けるために

16日に開催された京都府市長会の春季定例会において、会長の大役を拝命することとなった。

府内15市の市長で構成される京都府市長会。これまで会長職を務められた多くの先輩方の姿を後ろの方から頼もしく拝見してきた。その背中ははるか先にあるものとばかり思っていたのだが、いよいよ自分自身がその任を担うこととなる。

2年の任期の間、与えられた職責を、微力ながら誠心誠意、全力で務めていきたいと思う。

先行きの見通しにくい時代である。

国際情勢や世界経済の動向もさることながら、私たち自治体に大きな影響を及ぼす我が国の政治状況も混とんとしているのが実情だ。

昨秋以降、今年度予算の決定プロセスを客観的に見ていても、政権与党が衆院で過半数を得られない状況の下、各政党間の交渉や協議の結果、所得税控除をめぐる税制の変更や高校授業料や学校給食の無償化など大きな政策の決定が目まぐるしくなされる事態が生じている。

この状況を、私自身はボトムアップ型からトップダウン型へと政策決定のあり方が変わりつつあるのではないかと捉えている。

これまで、基本的に政権与党内の議論や省庁における行政面での検討が積み重ねられたうえで政策決定がなされるのが一般的なケースであった。

一方、この間、予算を成立させるために各政党間で交渉・協議がなされた結果、政策の方向性や大枠が先に決まり、制度設計や行政実務の観点からの検討など具体的な話はこれからというケースが多いように見受けられる。

必然、自治体にとって、影響が大きなことは予想されるものの、先行きを見通すことも具体的な検討を行うことすら難しい。ボトムアップ型の決定の際には行われていたであろう、自治体の現場の実情・実態、考え方や思いが決定に反映されるチャネルが入り込む余地は少ないものとなる。自治体の不安の種はこんなところにあるのではないだろうか。

だからこそ、市長会の役割は重要になる。

このような政治情勢の変化の中においても、政策の実施の多くを担うのは地方自治体だ。

地方の思いを国政に届けていくためにも、市長会の結束した行動が必要となる。そのために、汗をかいていきたい。そう決意している。

令和7年度京都府市長会春季定例会のようす

4月11日 長い箸

仏教の寓話に「長い箸」がある。

地獄の食堂も極楽の食堂も混みあっている。机の上にはそれぞれたくさんのご馳走がところせましと並んでいる。さあ、食べようと思うものの、困ったことに手もとには、とてもとても長い箸しかない。もちろん、手で食べるのはNG。さてさて、どうするか?

地獄の食堂の風景を覗いてみよう。

みんながわれ先に食べようとするも、あまりに箸が長いので自分の口に食べ物を運べない。挙句の果てには、箸の先がとなりの人を突いてしまったり、互いに肘がぶつかり合って、あちこちで喧嘩が起こっている。

一方、極楽の食堂では。

みんなが美味しそうに食事を楽しんでいる。

そう。長い箸で料理をつまみ、向かい合うもの同士が、お互いに相手の口に食べ物を運んでいる。とても満足そうな笑顔あふれる風景がそこにはあった。

自分のことしか考えない人間が集まった社会では、奪い合いの結果、誰も利益を享受することができない。人は一人では生きていけないということをみんなでよく理解し、互いに協力し分かち合うことができる社会こそ多くの恩恵を受けることができる。そんなメッセージがこの寓話には込められている。

米国のトランプ大統領が、全世界を対象にした相互関税の導入を発表した。各国に一律10%の関税を課したうえで、国・地域ごとに異なる税率を上乗せするという。戦後、構築されてきた自由貿易体制の大きな転換点となることは間違いない。

各国が得意とする物品を生産し、必要とする国に供給する方が効率的で経済成長につながるとする経済学の「比較優位」の考え方はもちろん、保護主義による世界の分断が第二次世界大戦を引き起こしたことへの反省から、国際社会では自由貿易のルール作りが進められてきた。それはまさに、互いに協力し合うことで生まれた利益を分かち合うという思想に他ならない。

結果、世界経済は大きく成長したし、その果実を最大限に得てきたのは米国のはずなのだが…。

すでに、株価など世界経済は大きく動揺し始めている。

「自国」第一主義を唱える彼の御仁に先ほどの寓話は届かないものか。この道が「地獄」へつながる道でないことを願っている。

4月4日 考え続ける力

春は別れの季節であり、出会いの季節でもある。

今年は3月31日に22名の方が市職員として一つの区切りを付けられ、翌4月1日には24名の方々を市役所の新しい仲間としてお迎えした。

これまで市政の推進にご尽力いただいてきた皆さんのご労苦に心より感謝と敬意を表すとともに、引き継いだバトンをしっかり受け止め、新たな仲間とともに歩んでいきたいと思う。

今年度のスタートにあたり、新入職員をはじめすべての職員の皆さんにお伝えしたのは「考え続ける力」の大切さだ。

VUCAという言葉で表されるように私たちが生きる現代は、揺れ動きやすく、曖昧、不確実で複雑な先行きを見通しにくい時代だ。行政課題も複雑化・多様化しており、一つの決断をめぐり価値が対立することもあれば、新たな課題を生み出すこともある。絶対的な正解がある課題などほとんど無いと言ってよい。

一方、私たちはインターネットやSNSを通じて多くの情報へのアクセスが容易になったし、AIやアルゴリズムによって答えらしきものに極めて簡単にたどり着けるようになった。もちろん効率性という観点からは、こうした新たな技術が否定されるものでは決してない。

そこで求められるのが、簡単に答えに飛びつかないこと、下した決定や現状を批判的に検証すること、答えの出ない問題に対しても挑み続けることだ。答えや結論のない状態、不確実な状況を受け入れ、継続して向き合い続けることは、思いのほか苦しく、そう容易いことではない。だとしても、考え続け、考え抜いた先に、自分たちで答えや正解を導き出さねばならない。

この「考え続ける」プロセスこそが、私の言う「対話」に他ならない。

本年度もまた、そんな「対話」を通じて考え続ける一年にしていきたい。

市役所令和7年度入所式のようす