1 要衝の地(7つのものがたり)

- ID:13528

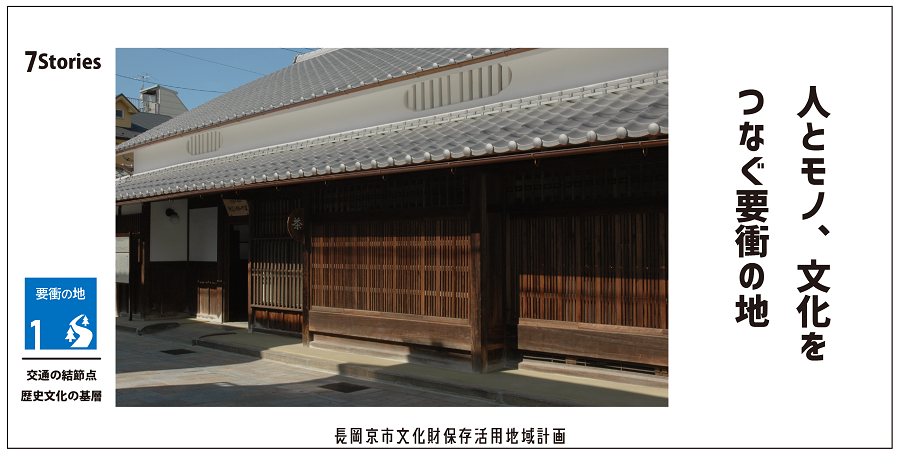

きわめて高い利便性!人とモノ、文化をつなぐ要衝の地

京都盆地の西の玄関口、交通の要衝として栄え、街道沿いの民家や道標などが今に歴史を伝えます。現在も、その利便性により、ベッドタウンと産業が共存しています。

主な構成要素

日本海側との交流

南部を流れる小泉川

古代から続く道

桂川へ注ぐ小畑川

煉瓦造の三連アーチ橋

石畳の西国街道

街道沿いの古民家

昭和の丹波街道

楊谷寺参道の町石

「要衝の地」の概要

本市域を含む乙訓地方は、西山山地と桂川とに東西を画され、京都盆地と大阪平野とをつなぐ地域に位置する、古くから交通の要衝(ようしょう)として人々が行き交う地域でした。

伊賀寺遺跡では、縄文時代の玉作りが確認され、北陸から山陰にかけて採集される、碧玉類を入手して加工していた様子がわかり、先史時代から日本海地域との交流が窺えます。弥生時代にも、大阪府や滋賀県などから持ち込まれた土器も出土しており、盛んに交易していたことが知られます。

前近代社会では交通の主役は河川でしたが、伊賀寺遺跡が小泉川北側に広がることからもわかるように、本市域においては小畑川・小泉川をはじめとする淀川水系がそれを担いました。奈良時代には丹波、山陰方面へ向かう山陰道や西国に通じる山陽道など、都から延びる官道が整備され、乙訓地方を通過し、陸上交通でも列島各地が結ばれました。

平安時代前期、平安京羅城門から南下する鳥羽作道と山崎とを繋ぎ、桂川右岸低地を斜めに直進する久我畷が敷設されます。当初は山陽道の一部として機能したようですが、江戸時代には衰退、現在その一部が農道や生活道路として残っています。

江戸時代になると、西国街道や丹波街道が賑わいを見せるようになりました。西国街道は、およそ山陽道を踏襲したとされ、豊臣秀吉によって朝鮮出兵を契機に整備されたと記録されます。京都の東寺口から西へ向かい、向日町や山崎を経て西宮で中国街道に接続する主要街道で、多くの往来があり、現在も石田家住宅や中野家住宅などの歴史的な建造物が残っています。丹波街道は、西国街道を調子八角で西へそれ、友岡から北上して八条ヶ池東堤を通り、西へ曲がって長法寺・粟生を経て、大枝の沓掛で山陰道に繋がる西山山麓の道で、周辺に点在する寺社への参詣者が多く行き来しました。また、丹波と淀川水系を結ぶ物流を担った道でもあり、路傍には参詣のための道標が、付近には佐藤家住宅・河合家住宅・田村家住宅が残され、街道筋の趣を今に伝えています。

近代には、昭和3年(1928)に新京阪鉄道長岡天神駅(現在の阪急電鉄長岡天神駅)、同6年(1931)に省線神足駅(現在のJR長岡京駅)が設置され、戦後には戦前に敷設された産業道路が国道171号として、昭和38年(1963)開通の名神高速道路と合わせて整備されました。いずれも、西国街道と平行するかたちで淀川右岸に設けられたもので、これらを契機として本市域の近代化が推し進められ、長岡運動場や長岡競馬場など「長岡」を冠する大規模施設や企業、工場地帯、商業施設、銀行、文化・公共施設が次々と建設されました。こうした近代化に関わる文化財として、JR沿線の七反田橋梁(神足六連橋)と老ヶ辻橋梁(老ヶ辻三連橋)が知られます。平成に入っても、本市域では京都縦貫自動車道が整備され、阪急電鉄との交差地点には西山天王山駅が開設されるなど、交通利便性はさらに高まりました。

こうした交通の発展過程から、本市域では高度経済成長期以降、宅地開発が急速に進みます。その先駆けとなった梅が丘や泉が丘、高台といった長岡天神駅の南西に広がる住宅地は、阪急電鉄の大規模住宅開発によるもので、現在も良好な住宅地景観が形成されています。

タケノコ食えストの解説(要衝の地)

2ー1 未来を拓いた水路(8ページ)

長岡京市は、今も昔も交通の利便性の優れた場所

昔は、陸運(道路)だけじゃなくて交通の主役は水運だったよ。

この辺は、桂川・宇治川・木津川の3つの河が合流して淀川になる地であるため全国からの物資を運ぶのにとっても便利な場所だったみたい。

実は、784年に桓武天皇が長岡京を都にしたのも、このことが大きく関わっていたみたいだよ。

長岡京の前の都、平城京には確かに大きな河がなかったから納得だね。

784年ごろの出来事は、「長岡京」10年の出来事ページを確認してみてね。

2ー2 賑わいの街並み、2ー3 江戸時代のメインストリート

西国街道は日本の中心を走っている道!?

江戸時代のメインストリート、西国街道。

かつて、神足ふれあい町家(石田家住宅)辺りから北を望むと、両側に住宅や商家が軒を連ねる、見通しのよい街並みが続いていたよ。

馬場との地境、開田の集落へ向かう道との交差点には一里塚があって、松などを植えた塚で、街道の目印に1里(約4km)毎に設けられたものだったんだ。今では塚は残っていないけれど、程近くに大正9年(1920)設置の新神足村道路元標や一里塚幼稚園があって、往事の様子を今に伝えているよ。

江戸時代、神足ふれあい町家は和紙などを商い、庄屋も務めた商家だったんだ。付近では樽屋・油屋・指物屋・松屋・壺屋・河内屋・鍛冶屋・石橋・筵屋といった屋号をもつ住人が確認されているよ。また、質店、酒・醤油の小売業、林業、木綿加工業、諸進物・木綿の卸売業が営まれていたことが知られ、さまざま商品・業種から、在りし日の賑わいがうかがえるよ。

現在の神足ふれあい町家は、国登録有形文化財として登録されているよ。

お昼ご飯を食べたり、お菓子を買うこともできる場所になってるよ。

神足ふれあい町家のページはこちらをご確認ください

タケノコ食えストの詳細は、長岡京市の歴史文化発見ドリル「タケノコ食えストータケノコ勇者と長岡京の宝ー」のページをご確認ください。