中小路市長の雑感日記(令和5年度バックナンバー)

- ID:12333

5年度の雑感日記(ページリンク)

3月29日 年度末にあたり

一年前の写真を見返していると、まだまだ多くの場面でマスクをするのが当たり前だったことを思い出す。

感染症法上の分類が見直され、様々な制限が緩和された5月に向けての助走期間でもあり、感染状況も少し落ち着いていたとはいえ、やはり3年余り続いた習慣というのは、そう簡単に変えられるものではないのかもしれない。まだまだ恐る恐る、手探りでコロナ後の日々の暮らしのあり方を模索していた時期でもあった。

それから約1年。

日常の多くの場面でも、マスクをしていない状況が普通になりつつある。そう感じる場面が増えたかと思う。長期に渡るコロナ禍から日常への移行は、きっとこんな風に気が付けば進んでいるものなのかもしれない。

本市においても、ワクチンの集団接種事業が今年度を持って終了することとなる。

当初は、ワクチン接種の希望者が殺到し混乱するなど、ご心配、ご迷惑をおかけした時期もあったが、令和3年5月以来、およそ3年の間で、のべ9.5万人余りの方への集団接種を実施したこととなる。

これだけの規模の事業を実施できたのも、医師や薬剤師といった医療関係者の皆さんはもちろん、会場運営や相談・予約等のオペレーションに携わってくださった関係者の方々、そして本市市役所職員の献身的な取り組みと尽力があってのことだ。改めて、関係していただいたすべての皆様に心よりの感謝を申し上げたい。

数多くあった新型コロナに関する対策全体の中で、私たち基礎自治体が主に果たした役割はワクチン接種の実施だった。同時に、ワクチン接種が新型コロナの感染拡大や重症化による被害拡大の抑止に大きな効果をあげたことは間違いない。それぞれの自治体が苦労しながらも、あれだけの規模の事業を全国津々浦々に至るまでやり切れたという事実は、まさに我が国の地方自治制度の頑強さの証であり、自治体職員の底力が示されたということに他ならない。

さて、いよいよ年度末を迎える。

本日をもって、定年等により退職・退任される職員の皆さんとのお別れを迎えることとなる。

改めて、地方自治の最前線でご尽力・ご活躍いただいたことに心より感謝申し上げたい。

皆さんが築いてこられた礎をこれからも引き継ぎ、より発展させていきたい。

そのことをここで固く誓い、今年度最後の雑感とさせていただく。

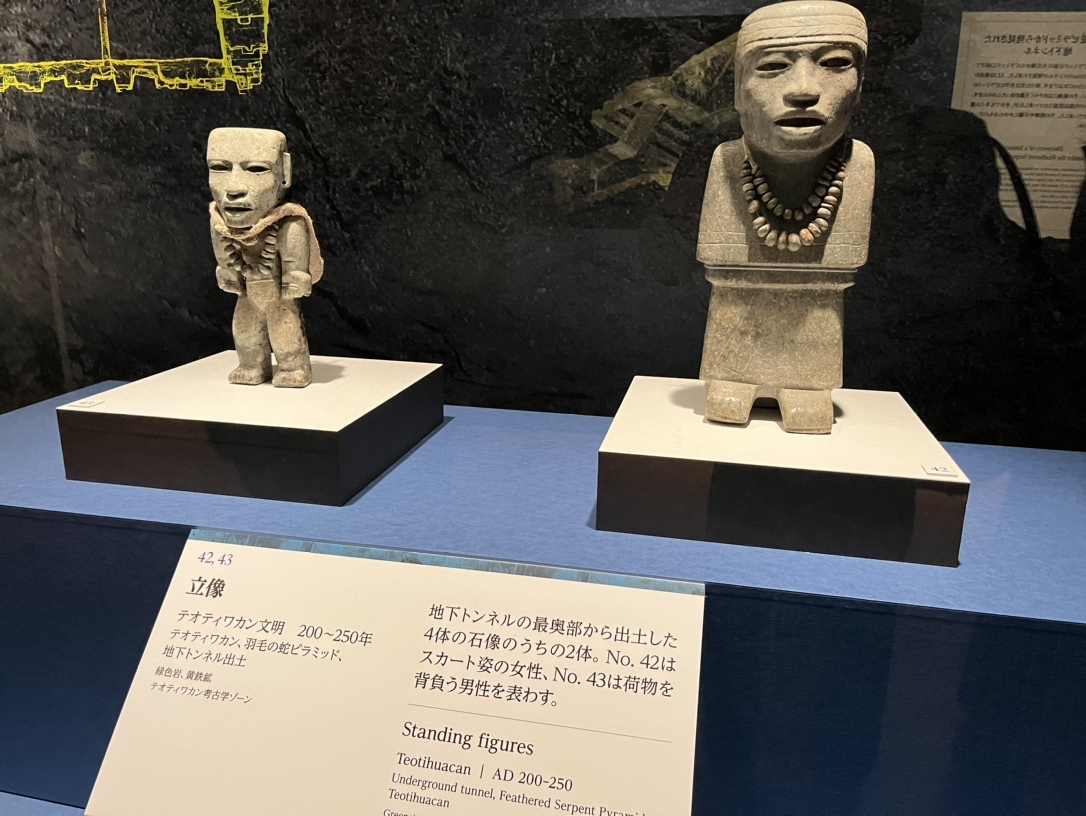

3月22日 古代メキシコ展を観て

直木賞を受賞した、作家・佐藤究さんの「テスカトリポカ(角川書店)」は、メキシコ、ジャカルタ、日本を舞台に、麻薬組織の抗争や臓器売買ビジネスなど社会の暗部を描いたピカレスク小説だ。

タイトルの「テスカトリポカ」とは、古代アステカの言葉で「煙を吐く鏡」を意味する。強大な神の一人で、闇を支配するとされており、この神をたたえる儀式の際には、生贄として少年の心臓が捧げられたと伝えられている。

物語の面白さはもちろん、象徴として用いられているアステカの世界観にも興味をそそられたのを覚えている。

先日、大阪・中之島にある国立国際美術館で開催中の特別展『古代メキシコ展』を観た。

東京国立博物館、九州国立博物館に続き国内最後の巡回ということで、時間を見つけて足を伸ばした。

紀元前1500年頃にメキシコ湾岸部で興ったオルメカ文明から始まり、海抜2300mのメキシコ高原にあるテオティワカン、ユカタン半島を中心に紀元前から後16世紀まで栄えたマヤ、湖上の都市テノチティトランを都に抱いたアステカなどメソアメリカに存在した高度な文明に焦点を当て、およそ140点に及ぶ至宝が並ぶ。

展示方法も、各々の都市に存在する墳墓や大神殿、ピラミッドなどメキシコが誇る古代都市遺跡の魅力が臨場感を持って伝わるように工夫されており面白い。

そして、なんといっても、一つ一つの展示物が持つ得も言われぬ世界観やフォルムが観るものの心をつかんで離さない。もちろん、その中には「テスカトリポカ」が描かれた骨壺もある。

メソアメリカの文明は、他の大陸との交流を経験せず、比較的孤立した環境で発展してきたとされている。

ゆえに、独自の文字体系や高い天体観測技術に基づく暦を有するほか、宗教的にも独特の死生観のもと体系を築き上げており、そうした際立った独自性こそがその特徴であり魅力だといえるのかもしれない。

『古代メキシコ展』はゴールデンウィークの5月6日まで開催中。ご興味ある方は、ぜひ独特の世界を堪能してみてはいかがだろうか。

古代メキシコ展での展示

3月15日 正解を創りだす

人間は孤独では生きていけない社会的な存在である。

アリストテレスは著書「政治学」の中で、そのことを指して、「人間は生まれながらにして政治的な動物である」という有名なフレーズを残している。

さらに言えば、アリストテレスは事実を単に説明しただけではなく、政治的であることをポジティブに評価している。

同じ場所で、同じ議題を共有し、皆で議論を重ねる。

各人の知恵や能力を持ち寄り集団で議論をするからこそ、人間は賢く、理性的な決断を下すことができる。正しい判断を導くために、人々の集合的な話し合いの可能性を信じ重要視したところにこそ、アリストテレスの言葉の真意がある。

彼の師とされるプラトンが民衆を信用せず、一人の哲人による合理的な決断を求めたのとは対照的だと言えよう。プラトンが既にどこかに存在する真理を追い求めたのに対し、アリストテレスにとって真理とは、あらかじめ存在するものを見つけ出すのではなく、議論を重ねるなかで育て、練り上げるものなのだ。

今日、私たち地方自治体が直面している課題の多くは、合理的なたった一つの解が存在するようなものは決して多くない。

何か特定の政策決定を行えば、必ず何か犠牲やマイナス面が伴うトレードオフが生じるケースも多いし、決定の是非を判断する市民の価値観も多様だ。

また、限られた資源の中で、様々な行政ニーズに答えていこうとすれば、必然的に優先順位をどうつけていくのか決めていかなければならない。

こうした状況の下において、私たち地方自治体は、どこかに正解があるような幻想を捨て去り、私たち自身が考える正解を自らの手で創りあげていかなければならない。

それこそが、直接選挙で選ばれた首長と議会という二元代表の双方に課せられた大きな役割であり、両者の対話を通じてこそより良き判断にたどりつけるのだと考えている。

現在、予算を中心にご論議いただいている3月定例会もいよいよ大詰め。週明け18日、19日に予算総括質疑が行われる。

3月8日 時代の転換点に

2024年(令和6年)は、仮に昭和という元号が続いていたとするならば、昭和99年にあたる。

激動と形容される昭和の時代が終わりを告げたのが1989年。

先日来、何かと報道されることの多い日経平均株価が3万8957円44銭という最高値を付けたのもこの年の暮れ。バブル経済は全盛期を迎え、誰もが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代が続くものと信じて疑わなかった。

ベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終結したのもこの年だ。共産主義陣営の崩壊により、冷戦は資本主義と民主主義の勝利によって幕を下ろし、平和と自由と安定の時代が訪れるはずだとする「歴史の終わり」が語られた。

昭和が終わったこの年は、一つの時代が終わり、新しい時代がやってくる、まさに時代の転換点だったといえる。

そんな時代の変わり目のさなかに行われた講演の記録が、昨年、新刊として出版された。

『歴史としての二十世紀/高坂正堯(新潮選書)』だ。

戦後日本を代表する国際政治学者で保守派の論客、知の巨人としても名高い高坂正堯京都大学教授が、1990年1月から6月に行った全6回の講演が収められている。

二つの世界大戦と世界恐慌、共産主義の変遷、資本主義と民主主義が築く大衆の時代、異なる文明の衝突といった観点で二十世紀の歴史を外観する。豊富な知識と現実主義の視点でソフトに語られる内容は、今日の読者すら飽きさせないことはもちろん、そこで示された展望とその後に起こった現実を重ね合わせたとき、その洞察力にきっと圧倒されるはずだ。

氏は「冷戦ほど大きなことが終わる時代には、まったく新しいゲームが始まる。そのために知的な準備が必要であることは間違いないことだと思います。」と語り、歴史を振り返ることの大切さを指摘している。

昭和が始まり1世紀が経とうとしている今日、世界はまた転換点の真っただ中にある。

だからこそ、私たちは今という時代の地中に埋まっている岩盤と水脈を、歴史の中に探り出さなければならない。

株価が当時を超えたと浮かれている場合では決してない。

3月1日 新しい資本主義

先日、地元長岡京市に本社を置かれる株式会社G-Placeが運営される一般財団法人辻・山中財団様※から、長岡京市の活動を通じて、元日に発生した能登半島地震の被災地支援を実施したいとのお申し出を頂戴し、寄附のご寄贈を賜った。

贈呈式当時には、財団の代表理事で事業会社の代表取締役会長でもいらっしゃる山中利一様や関係者の方にもご出席を賜り、懇談させていただいた。

株式会社G-Placeは、ごみ収集などエコ事業を中心とした前身の日本グリーンパックス株式会社としてスタート。2018年の創業50周年を契機に会社名を現在のG-Placeへと変更し、現在では「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」として様々な社会問題の解決に向けた事業に取り組んでおられる。

実は、このG-Placeという企業。

100%の株式を辻・山中財団が保有をされているという珍しい形態の事業会社だ。

以前から、資本主義は個人や社会の成長を促す良い側面がある一方、構造的に格差を生み出す仕組みであるという課題意識を持っておられた山中会長が、2020年、すべての株主の同意を取り付け、一般財団法人の設立を実現された。

保有する事業会社から受け取った配当金のすべては、最低限の運営経費をのぞき、全額が寄附等を通じて社会課題の解決に向けられる。

これまで、「こども本の森 中之島」を通じた、子どもの創造力や好奇心を育む活動や、子どもの居場所づくりなどの活動を行う「NPOカタリバ」などへの支援に取り組んでおられる。

また、保有する事業会社の経営自体には口を出さないものの、定款に「社会にとって有益な事業を創造する」、「働く人の“尊厳の尊重”と“可能性の発掘”を常に実行する」ことを明記し、事業会社に課すことで、株主(オーナー)としての社会的責任を果たす仕組みを構築されている点も注目に値する。

企業の頑張りによって収益を上げていけばいくほど、社会に還元される資源も増える好循環。

昨今、「新しい資本主義」という言葉を耳にすることも多いが、こうした実践こそ「新しい資本主義」を具現化したひとつの形ではないかと思う。

今後、ますますのご活躍を期待したい。

※「辻」は正式には一点しんにょうです。

寄附の受領式

2月16日 令和6年度予算案まとまる

来週から始まる長岡京市議会3月定例会を前に、令和6年度の一般会計等当初予算案に関して記者発表を行った。

来年度一般会計当初予算案の総額は369億3,200万円で、対前年比33億7,400万円、10.1%増の過去最高の規模となる。

総額には国による定額減税に係る補足給付約8億円が含まれているが、それを差し引いても大きな規模であることは間違いない。

その要因としては、この間のトレンドとして、社会保障関連の伸びと合わせて、物価や労務単価の上昇が全体として反映されていることや、2期目新庁舎建設の本格化や民間保育所の整備、健幸すぽっと等の建設工事など臨時的な事業に取り組んでいることが挙げられる。

このように、今回の予算編成においては、総じてかなり積極的な姿勢でのぞんだ。

その背景として、この間の本市の人口動態からも人口は微増傾向を維持し、昨年5月にはいよいよ8.2万人を超え増加のピッチも上がりつつあることや、地価についても住宅地・商業地ともに上昇しており、これらが税収等の歳入面において堅調に現れつつある。

こうした好循環を維持していくためにも、本市が直面している様々な課題への対応や未来への投資を積極的に行うべきだと判断したものだ。

主な事業について、4つの柱を据えた。

まず初めに、さらに定住促進を促すための子育て・教育環境の充実だ。

就学前では、民間保育所新設2園・増設1園の保育所整備への補助に加え、深田保育所の建て替え整備の検討に着手する。また、長四小整備や長三小の建替えに向けた設計、中学校体育館や武道場への空調整備などにも取り組む。

これらハード整備に加え、福祉と教育の連携による不登校・引きこもり対策を大阪大学大学院のご協力をいただきながら取り組むなど、ソフト面でも新たな事業に取り組む。

2つめの柱は、安心・安全のまちづくり。

木造住宅の耐震診断、耐震改修の補助制度の拡充や地域集会所の新増築や耐震化の支援制度を充実することで民間でもまちの新陳代謝を図っていく。また、小畑川周辺の東部地域において災害時には防災施設、平常時にはスポーツ施設として活用できる施設の検討も具体化する。

福祉の面でも、介護や障がい福祉の事業所の運営や人材確保を支援するため地域区分の引上げを行うほか、新たに精神障がい者への福祉医療助成制度を京都府と協調し始める。

3つめの柱は、にぎわい・交流・共生の基盤づくり。

引き続き、JR長岡京駅東口のリニューアルに取り組むとともに、阪急長岡天神駅周辺のまちづくりについても重点的に取り組む。また、府立向日が丘支援学校の建て替え整備に合わせて取り組む共生型交流エリアでは、健幸すぽっとのびのび苑の今秋の供用開始を目指して事業を進めるほか、粟生畑ケ田公園、長岡公園、西山公園でのインクルーシブ公園整備を進める。

最後はデジタル化の推進。

増加しつつある市公式LINEアカウントを活用した申請手続きの拡充や生成AIの業務での活用など市民サービスの向上や市役所業務の効率化にも取り組んでいく。

2月21日から3月22日の予定で行われる市議会3月定例会を通じて、これら予算案を可決していただけるようしっかりと説明していきたい。

記者発表のようす

2月9日 長岡京から世界に向けて

2月7日、長岡京記念文化会館で行われた長岡京室内アンサンブルの素晴らしいコンサートを楽しんだ。

曲目はモーツァルトのクラリネット五重奏曲とブラームスのピアノ四重奏曲。クラッシックの素養のない私のようなものでも楽しみやすい曲を、クラリネット奏者の吉田誠さん、ピアニストの小菅優さんを迎えての演奏。最後まで鳴りやまない拍手のなか、とても贅沢な時間を久しぶりに過ごさせていただいた。

長岡京室内アンサンブルは、『地域ごとに独自の音色を持つオーケストラがあるヨーロッパのように、長岡京独自の音色、思想を持った演奏団体を育てたい』という理念の下、欧米を中心に教育・演奏両面で国際的に活躍してこられたヴァイオリニストの森悠子さんを中心に1997年3月に結成。

指揮に頼らず互いの音を聴く耳を大切にした独自のスタイルを特長に、緻密で洗練された技術と凝集力の高さ、独自の様式感覚をもった高度な表現法と音楽性の高さは、日本でも希有な存在と高く評価されるとともに、優秀な若手演奏家を国内にとどまらず世界に輩出しておられる。

地域活動にも大変熱心に取り組んでおられ、とりわけ子ども向けの音楽教室『プロペラプロジェクト』は、本市の小学校でも実施していただくなど大きな貢献をいただいている。

森さんは新聞のインタビューで、欧米と比較をして日本のヴァイオリニストは特徴がないことを指摘したうえで、日常生活や育った背景は一人一人異なるのだから、そこから生まれる曲想、芸術性の違いを表現できる人を育てたい、との思いを語っておられる(京都新聞2024年1月23日)。

そんな個の多様性を大切にされている森さんが、7日の舞台あいさつの中で、「文化も一極集中ではなく地方分権が必要だ」とおっしゃっていたのがとても印象に残った。

世界から見れば本当にちっぽけな長岡京市から、その名を冠する長岡京室内アンサンブルの活躍を通じて、世界に向けて力強い発信をし続けていただけたらと願っている。

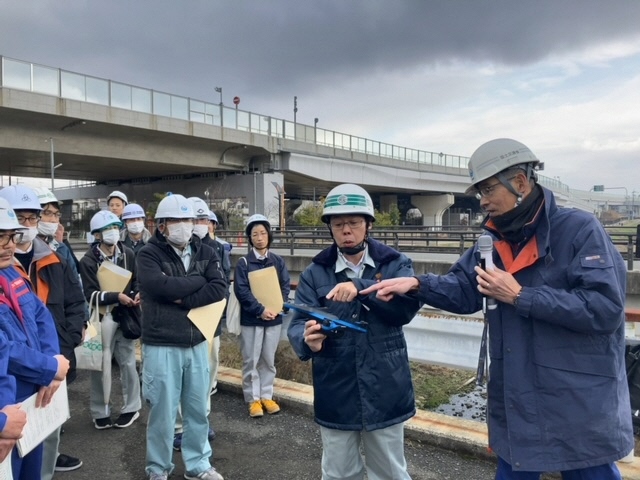

2月2日 新しい技術の活用

昨今、多くの企業関係の皆さんとお話をする中で、最も多く聴かれる声が人手不足や人材確保の困難さについてだ。

それもある意味当然のことで、経済活動の主な担い手となる生産年齢人口(15~64歳)は、直近の2020年の国勢調査では7508万7865人。これは、ピークだった1995年の8716万4721人に比べ13.9%少ない。長岡京市においても同様に、生産年齢人口は1995年の58,248人から2020年には47,393人(18.6%減)と1万人以上減少しているのが実態だ。

こうした働き手の減少に様々な対策が講じられつつあるが、その一つの柱となるのが新たな技術を活用して生産性・効率性を向上させることだ。

2月1日、国土交通省の京都国道事務所と近畿道路メンテナンスセンターのご協力をいただき、長岡京市内において、橋梁点検で用いる新技術のデモンストレーションが実施された。

今回使用された技術の一つは、衝突回避センサーを実装した小型ドローンの活用。橋梁等の狭小部をドローンで点検するためには、対象物や障害物との接触を避ける必要がある。そのため、飛行中に画像として捉えた構造物をリアルタイムで3次元空間として把握し、一定の離隔を保ちながら自動的に衝突を回避する技術が求められる。

そして、二つ目は、タブレットPCを活用して遠隔操作を行う点検ロボットの活用。高い場所を点検する高所型と、橋上から下をのぞき込むような懸垂型があるが、今回は懸垂型のロボットを実際に操作させていただいた。操作の簡便さ、ズームや補正機能、画面上で利用できるクラックスケールなどの利便性など非常に使いやすい。

従前であれば、小規模なものならはしごをかけたり、大規模なものならリフト車などの点検用車両を用いていたわけだが、こうした技術の活用により、作業の安全性、点検時間の短縮等の効率性、作業費用の抑制や通行止め等が回避できることによる社会コストの低減など、大きな効果が期待できる。

これからも技術革新はまだまだ続くだろう。

私たち自治体も、こうした新しい技術への感度を上げながら、積極的に活用していきたいと思う。

新技術のデモンストレーション

1月26日 共感力

イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリによるベストセラー『サピエンス全史』では、ホモ・サピエンスが、他の人類種を駆逐し、食物連鎖の頂点を極め、文明を築き上げることができた要因を、7万年前から3万年前にかけて起こった「認知革命」だとする。

言語という能力を獲得したことにより、新しい思考と意思疎通の方法が登場し、なかでも「虚構」、すなわち、架空の事物について語る能力によって、人間は大規模な協力体制を築くことが可能となった。その後、1万2,000年前の植物の栽培化と動物の家畜化、それに伴う「農業革命」、500年前に起こった「科学革命」を通じて、地球全体を一つの領域とした現代のグローバル社会に至るとする。

一方、元京都大学総長で霊長類学者の山極壽一は、言語獲得による「認知革命」よりはるか前に「共感革命」があったのではないかと主張する。(『共感革命~社交する人類の進化と未来/河出新書』)

人類がチンパンジーとの共通祖先から枝分かれしたのが700万年前。だとすれば、言葉を喋っているのはわずか1%の期間だけだ。それ以前の長い期間、まず身体があり、共感という土台があった上で言葉が登場したと考えるほうが自然である。二足歩行へと移行したことによる身体的な変化は、意味を持たない音楽的な声と、踊れる身体を生み出した。こうして、音楽や踊りを通じて生まれた「共感力」が、結果、協力し合う平等性の高い社会をつくり出した。

しかし、その後、農耕牧畜と定住化により、内向きの共感ばかりが重視された結果、外への攻撃性が高まるなど共感が暴走することによって、戦争や格差といった歪みが生じていると指摘し、共感力を取り戻すことによってこの危機を乗り越えないといけないとする。

現在、世界各地で起こっている痛ましい状況や国内で日々起こるかなしい出来事を考えたとき、人間は暴力的で利己的、好戦的であるのが本性だと、諦念を抱かざるを得ない気持ちになるのも仕方がないのかもしれない。

しかし、人類の長い長い歴史を考えれば、「共感」によって協力的な暮らしをしていた時期のほうが圧倒的に長いはずであり、その遺伝子は私たちの中に深く刻み込まれているに違いない。

そもそも、私たちの祖先が二足歩行を選択したのは、仲間の存在、気持ちを想像し、仲間のために遠く離れた場所から食物を運ぶためなのだ。

今、私たちの目の前には、震災により被災され避難生活を余儀なくされている多くの方がおられる。先日からの寒さの中で、本当にご苦労されていることは想像に難くない。

その状況を目の当たりにされたとき、多くの皆さんが「何とかしたい」と思われているに違いない。

その「共感力」を今こそ、行動につなげていかなければならないのだと感じている。

(文中、敬称略)

1月19日 PERFECT DAYS

早朝、窓の外から聞こえる竹ぼうきの音で目覚めたら、布団を整え、鉢植えに水をやる。

歯を磨き、ひげを整え、服を着替えたら、仕事に向かう準備。

家の前にある自動販売機で缶コーヒーを買い、車に乗り込み、お気に入りのカセットテープをかける。

仕事は淡々と、寡黙に、そして実直にこなしていく。

仕事を終えれば、銭湯で汗を流し、一人酒場でチューハイを傾ける。

家に帰れば、思いのままに古い本を読みながら寝落ちする。

ただただ、そんな日常が繰り返される。それは規則正しく、単調で、そして退屈な日々。傍からは、もしかするとそんな風に見えるのかもしれない。

カンヌ国際映画祭でも高く評価された、巨匠ヴィム・ヴェンダース監督、役所広司主演の『PERFECT DAYS』を観た。

東京・渋谷でトイレ清掃員として働く主人公・平山の日常が、美しい映像とともに描かれる。

まったく同じことの繰り返しのように見える平山の日常も、決して一日たりとも同じ日はない。

その日その日を、新しい日として、まっすぐ、一生懸命に生きていく。

確かに、平山にはどこか影がある。彼の人生に何があったのだろう。きっと人には話せないような事情があるのだろう。そう想像はさせるが、決して、世を厭うのでもなく、人を拒絶するのでもない。

朝、家を出るときに空を見上げる平山の表情は、そのつつましさに見合った幸せに包まれている。

日々そこにある小さな幸せ。毎日を同じように暮らしていけることの幸せ。

そんな日々に満たされているその表情が、彼の暮らし方への憧憬を誘う。

ともすれば、私たちの人生は、目的を持ち、常にどこかに向かわなければならない。

そんな風に思い込み過ぎているのかもしれない。

きっと、変化もなく繰り返される日常を過ごすことができるだけの満ち足りた人生もあるはずだ。

日々そこにある小さな幸せを見つける喜び。毎日を同じように当たり前に暮らしていけることの幸せを噛みしめながら。

(文中敬称略)

1月12日 能登半島地震への支援

令和6年能登半島地震の発生から10日あまりが経過しました。

日が経つにつれ、お亡くなりになられた方の数は増え続け、避難先での体調不良などが原因でなくなる震災関連死も増加傾向にあります。

道路網や通信網などのインフラが脆弱であった地域での災害ゆえ、当初、被災地の状況がなかなか伝わりにくかったのですが、徐々にその甚大さと深刻な状況が明らかになってきました。

乙訓消防組合からは発災当日1日の夜から、緊急消防援助隊として救助隊を派遣。

当初は道路網の寸断などで被災地になかなか入れなかったようですが、3日には被害の大きかった珠洲市に到着し、救助活動に当たってくれています。現在は、指揮隊を増隊して第4次隊が活動中です。

長岡京市においても支援対策本部を設置しました。

関西広域連合において京都府の支援カウンターパートが七尾市に決定されたことを受け、必要となる物資を調整の上、11日、本市職員5名が七尾市へ出発し、本市で備蓄をしている水や食料、ブルーシートなどを現地に搬送いたしました。

また、避難生活の長期化に伴い、避難所運営の人員が不足していることから、京都府を通じて今週末より、現地での避難所運営支援のため3次(5日間×3クール)にわたり職員を派遣する予定としています。

今後、公営住宅での避難者の受け入れや、保健師、被災建築物応急危険度判定士の派遣なども調整していきます。

現在、支援物資の受け入れについては、受け入れ体制の確保が困難な状況が続いているため、個人からの受付は行っておりません。そのため、被災地の一日も早い復興につながるよう 、市民の皆様にも義援金のご協力をお願いしています。

長岡京市役所新庁舎1Fロビー、3F地域福祉連携室、中央公民館、図書館1F貸出カウンター、西山公園体育館、バンビオ1番館に義援金箱を設置しています。

ぜひともご協力をよろしくお願い申し上げます。

「令和6年能登半島地震 災害対策支援」についてはこちらをご確認ください。

1月5日 年頭のご挨拶

皆さん、明けましておめでとうございます。

令和6年、2024年、新たな年が始まりました。

皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えになられましたこととお慶び申し上げます。

一方、この新年は波乱の幕開けとなりました。

1日には、能登半島を震源とするマグニチュード7.3と推定される大地震とそれに伴う家屋倒壊や火災、津波によって石川県を中心に甚大な被害が生じています。本稿執筆時点では、まだ被害の全体像は明らかになっていませんが、多数の尊い人命が奪われています。

また、2日の夕刻には、羽田空港において、民間機と海上保安庁の航空機が衝突し炎上するという痛ましい事故が発生しました。残念ながら、海上保安庁の乗員5名が死亡されましたが、民間機の乗客乗員379名はいずれも脱出し無事だったことは一筋の光明でもあります。

今回の災害、事故でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災をされた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

現在、乙訓消防組合から緊急消防援助隊が現地に派遣され救助活動にあたってくれています。また、本市においても要請があればいつでも給水車の派遣や支援物資の提供などができるよう準備をしています。長岡京市としても、被災地の支援に全力を尽くす所存です。

新しい年を迎えるにあたり、この1年を漢字で表すとするならば、「越える」「超える」にしたいと考えていました。

一つに、新型コロナウィルス禍を乗り「越えて」、前を向き着実な歩みを進めていきたい。

一つに、市長職10年目を迎え、日々、生じているかもしれない慣れや知らず知らずに設けてしまっている限界を「超えて」いきたい。

そんな意を込めたつもりです。

そして、今、災害や事故など苦難の年明けとなりましたが、皆さんとともにそうした苦境をも「越えて」「超えて」いける一年にしていきたい。そう決意をしています。

本年もどうぞ皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

12月22日 今年もあと少し

12月20日、長岡京市議会12月定例会が閉会を迎えた。

今定例会では、通常この時期に行う補正予算案の編成に加え、人事院勧告にともなう給与条例等の改正と関連補正予算案、さらには国の物価高騰対策を受けた本市独自の経済対策等を盛り込んだ補正予算案など3つの補正予算案などを提案した。また、この間の資材費や労務単価の高騰によるインフレスライド条項の適用による新庁舎建設工事や長岡第四小学校の建替え工事に関する契約変更にかかる議案など、提案したすべての議案についてご可決いただき終えることができた。

経済対策では、国制度による非課税世帯への7万円の給付のほか、その対象とならない世帯(令和4年分所得が622万円以上の世帯を除く)に対して1世帯当たり5千円の給付を行う生活応援給付金事業、商工会の「ガラシャPay」を活用した電子プレミアム商品券事業による生活者・商工者支援、来年度のサービス報酬改定までの間の支援として1事業者あたり10万円を給付する福祉事業者の事業継続支援などに取り組む予定としている。

さて、今年も残すところあとわずかになり、本欄も年内最後の回となった。

週明けには、乙訓2市1町でつくる乙訓環境衛生組合(ごみ処理)、乙訓福祉施設事務組合(福祉施設や介護等審査)、乙訓消防組合(消防行政)の議会が残されており、28日の仕事納めまではもうひと踏ん張りというところ。

この週末からクリスマスにかけては寒波の到来と大雪の予想も出されている。

大きな災害につながらないことを心より願っている。そして穏やかな新年をともに迎えたい。

今年も一年、皆様方には大変お世話になりました。

良いお年をお迎えいただき、来年もどうぞお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。

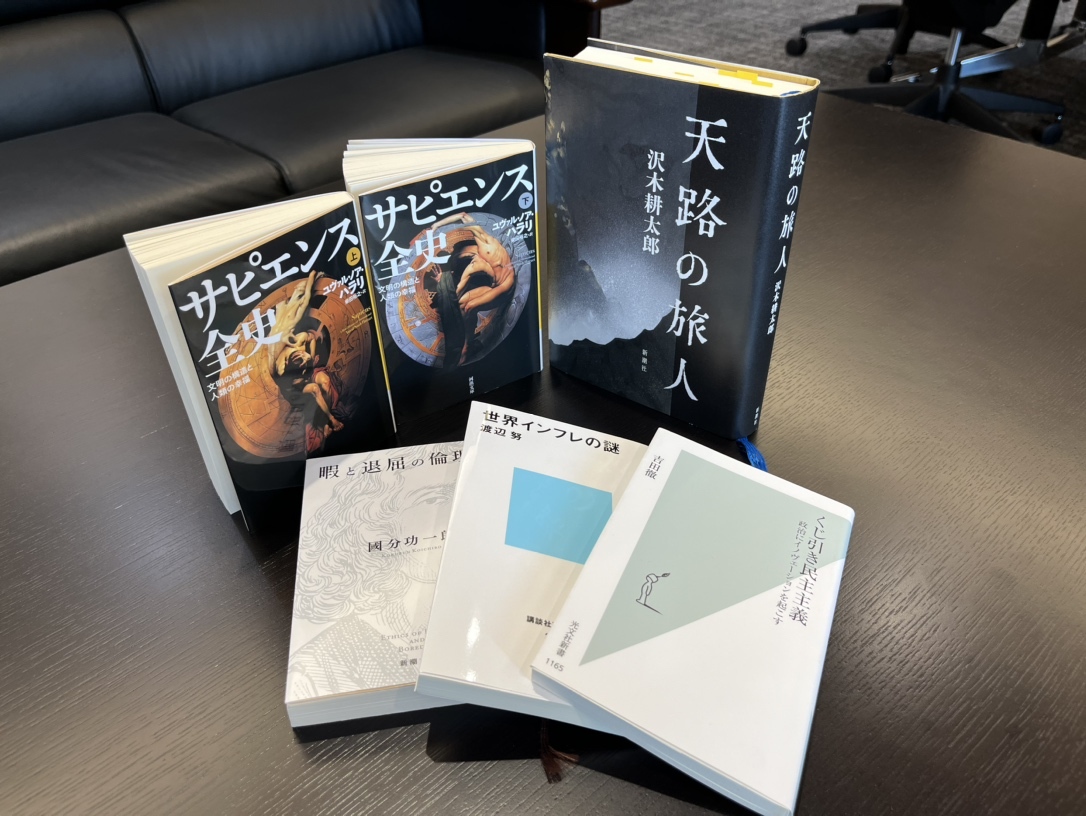

12月15日 今年の5冊:ノンフィクション部門

先週に引き続き『今年の5冊』。今回は『ノンフィクション部門』です。

今年も、興味深く面白い作品に多数で会いました。

政治・経済から人類史まで。やはりベストセラーになっている作品は読みごたえがあります。

(1)『サピエンス全史(上)(下)/ユヴァル・ノア・ハラリ(河出文庫)2023年』◎

いまさらながらに、世界的ベストセラーの大作を、文庫化された機会に手に取った。面白かった。軽妙な語り口で、時間軸を縦横無尽に飛び交いながら、ホモ・サピエンスがいかにして文明を築き上げ食物連鎖の頂点に君臨するに至ったのか。その答えを解く鍵を「虚構」におく。人類の誕生から、認知革命、農業革命、科学革命を経て現代へ。果たして私たちは幸福を手に入れたのか。そして、どこへ向かうのか。

(2)『天路の旅人/沢木耕太郎(新潮社)2022年』◎

第2次世界大戦の末期。敵国である中国大陸の奥深くからヒマラヤを超え、チベット、インドまで潜入した若者・西川一三氏の数奇な運命を描いた作品。西川氏自身の著作をヒントに本人への徹底的なインタビューを粘り強く重ねることによってその「旅」を再編集。幾度も死線をさまよいながら、この過酷な旅路に駆り立てたものは何なのか。

(3)『暇と退屈の倫理学/國分功一郎(新潮文庫)2022年』◎

「暇」や「退屈」を深く掘り下げ、徹底的に考える。一見、それほど有意で生産的な行為には思えない。しかしながら、一つのことを深く深く考え抜いていく過程において、説得力ある論の進め方、それを裏付ける圧倒的な知識量に圧倒されていく。なぜか上手く説明できないのだが、言葉にしようのない面白さと知的快感を得られる一冊。

(4)『世界インフレの謎/渡辺努(講談社現代新書)2022年』◎

このところ物価高騰への対策が政府においても、地方自治体においても求められる場面が多い。それは、我が国においてではなく世界全体での傾向でもある。少し前までは、インフレが起こらないことが問題だとされている中、今般の世界インフレはなぜ起こったのか。また、世界の中でも異端といわれる日本の直面している課題は何か。現下の経済状況を見つめなおすためには最適な解説書。

(5)『くじ引き民主主義/吉田徹(光文社新書)2021年』

「くじ引き」と「民主主義」。一見、相反しそうな二つの言葉。本書の課題認識は、民主主義の機能不全、とりわけ「代表制(代議制)民主主義」の傷みと劣化から出発。それを補正し、修正するような形で民主主義それ自体にイノヴェーションを起こし、その潜在力を発揮させる方策として「くじ引き民主主義(ロトクラシー)」の可能性が論じられる。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

今年の5冊:ノンフィクション部門

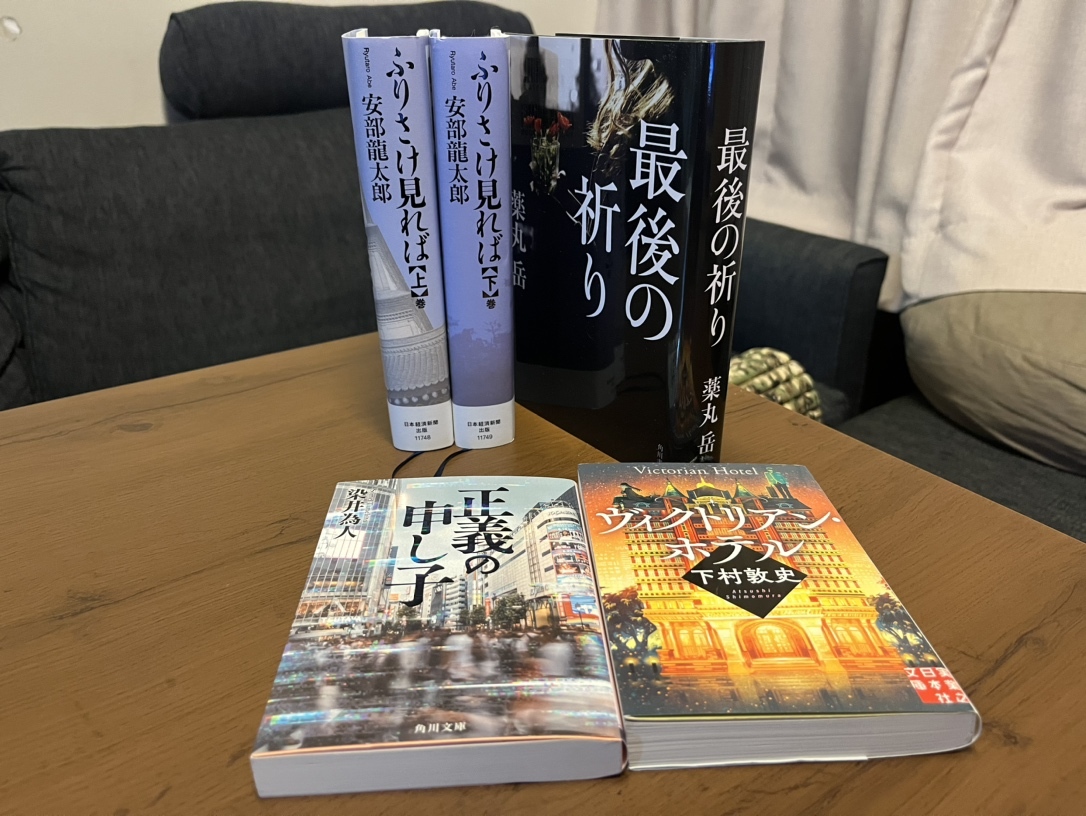

12月8日 今年の5冊:小説・フィクション部門

恒例になりました『今年の5冊』。

この原稿を考え始めると、年末が近づいてきたことを実感します。

それでは、今週は『小説・フィクション部門』で選んだ『今年の5冊』を紹介します。

(1)『八本目の槍/今村翔吾(新潮文庫)2022年』◎

昨年に引き続き今村翔吾さんの作品がランクイン。智将・石田三成の人物像を、羽柴秀吉と柴田勝家が戦った賤ケ岳の戦いで活躍した「賤ケ岳七本槍」の眼を通して描く。それぞれ短編として描かれる七本槍たちの生き様。そこで交わる三成と七本槍たちとの熱き友情。浮かび上がるのは、桁違いのスケールで新しき世を創ろうとする三成のビジョン。理と情が織りなす男たちの熱い物語に胸が打たれること間違いなし。

(2)『ふりさけ見れば(上)(下)/安部龍太郎(日経BP)2023年』◎

舞台は8世紀、遣唐使が活躍した奈良時代。国家としての土台を築き上げようとする我が国は、遣唐使を通じて、何を成し遂げようとしたのか? 唐で皇帝の側近にまで上り詰めた天才・阿倍仲麻呂を中心に、吉備真備や玄昉、玄宗皇帝や楊貴妃、大詩人の李白や杜甫など、誰もが知る登場人物たちの個性が生き生きと描かれる。作者の描く物語の圧倒的なスケールと創作力をぜひ楽しんでいただきたい。

(3)『最後の祈り/薬丸岳(KADOKAWA)2023年』◎

娘を殺した殺人犯。自らの死刑判決を高笑いし、贖罪や反省の思いなど微塵も見せないふてぶてしい男。もし、そんな男を目の前にしたとするならば、あなたはどんな行動をとるだろうか。普段は死刑囚の精神的な安定を求め救済へと導く教誨師が主人公。少しずつ明らかになる真実。憎しみしかない相手との対話を通じて、最後に彼は何を思うのか。久々の薬丸岳氏の作品。重いテーマを読ませ、考えさせる。

(4)『ヴィクトリアン・ホテル/下村敦史(実業之日本社)2023年』◎

ヴィクトリアン・ホテルは都内一等地に存在する日本有数の超高級ホテル。長い歴史と伝統を有するホテルだが、明日をもってその歴史に幕を下ろす。その前夜、果たして何が起こるのか。ホテルを舞台に人々の生き様や人生が交差する。そこで起こる偶然の出会いや交わりが生み出すドラマの結末は。作品を最後まで読み切ったとき、すべての謎が解ける。一気読み必至。

(5)『正義の申し子/染井為人(角川文庫)2021年』

正義を名乗るユーチューバー“ジョン”。その正体は実は単なる引きこもり。ある時、関西弁丸出しの悪徳請求業者をおちょくる動画がバズる。味をしめた“ジョン”は、男とのリアル対決を配信しようとたくらむものの、色んな誤算が生じ事態は大事件に発展。これまた昨年に引き続き、染井為人氏の作品を選ばせていただいた。文句なしに楽しめるエンターテイメント作品。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

今年の5冊:小説・フィクション部門

※「八本目の槍」は電子書籍で読んだため写真にはありません。

12月1日 天使の分け前

ひんやりとしたその場所は静謐で満たされている。仄暗いなか、芳醇な香りが溢れるその部屋に入れば、何故だろうか、自然と背筋が伸び、凛とした心持ちにさせられる。

そこは、聖なる空間という言葉がぴったりとくるほどの神々しい場所だ。

先日、長岡京市経済協議会の皆さんとご一緒に、大阪府島本町にあるサントリー山崎蒸留所を訪れた。

京都の南西、天王山の麓にたたずむ、日本最古のモルトウイスキー蒸留所。

山々が育む豊かな水と、桂川・宇治川・木津川の三川合流域に囲まれた入り組んだ地形によって生じる気温や湿度の変化が、世界でも高く評価されるシングルモルトウイスキーを創り出す。

創業者である鳥井信治郎氏が、誰も挑戦したことのない国産ウイスキーづくりを始めたのが1923年。それから100年。様々な苦難を乗り越え、脈々と歴史が刻まれてきた。この豊潤な地が生み出す琥珀の至宝は、美味しいウイスキーをつくりたいと取り組んでこられた先達たちの想いや熱意、そして途方もない時の流れの積み重ねに他ならないのだ。

水と大麦麦芽が、酵母の力によって仕込まれ、発酵、そして二度の蒸留を経てつくられた無色透明のニューポット(原酒)が樽に詰められ眠る場所。それが、先ほどの聖なる空間だ。

多くの樽が整然と並べられ貯蔵されている。

樽の素材や大きさ、使用された期間によって、まったく違った個性の原酒が生まれるそうだ。

『天使の分け前(Angel’s Share)』

5年、10年、20年と長い時間をかけて熟成されている間に、樽いっぱいに詰められた原酒は少しずつ蒸発し最終的には7割くらいの量に減ってしまう。その失われてしまった原酒のことをこう呼ぶそうだ。

琥珀の液体に込められた、深い味わいや香りは天使がくれたご褒美なのだ。

工場見学を終え、待望のテイスティングへ。

100年間、たっぷり分け前をもらったであろう天使のふくよかな姿を想像してみる。

そして口に含んだ一口。美味くないわけがない。

11月24日 OVER THE RAINBOW

OVER THE RAINBOW 7つの色 変わり続けて

クルクル廻る子猫の瞳のように

OVER THE RAINBOW どこまでも 果てしなし空

虹の橋を飛び越えて その向こう側へ ♪

これを読んでピンと来られる方は、私と同年代の方だろう。きっと、あの軽快なメロディーも思い浮かんでおられるはずだ。

1989年リリースのPERSONZ『7COLORS(Over The Rainbow)』のサビの歌詞だ。当時、CMでもよく流れていた。

さて、ここからが本題。

「虹の色は何色?」

そう、聞かれたら、どう答えるだろうか。

私自身は、当然、「7色」。

PERSONZの曲の影響だけではないだろうが、そう答える方も多いに違いない。

ところが、先日、庁内のミーティングでLGBT施策について議論していた時のこと。

セクシャルマイノリティを象徴するレインボーカラーは6色(赤、橙、黄、緑、青、紫)で構成されているということを初めて知った。

調べてみれば、国によって虹の色を構成する色の数は異なるらしい。

7色が、日本・オランダ・イタリア・韓国、6色が、アメリカ・イギリスだそうだ。ドイツ・フランス・中国・メキシコが5色、ロシアやインドネシアは4色、そんな国もあるらしい。

私にとっての「常識」は地域や時代が異なれば決して「常識」ではない。改めて、そう認識をした。

先月に開催した、本年度の長岡京市総合教育会議のテーマは「不登校・ひきこもりに係る教育と福祉の協働について」。講師に大阪大学大学院・連合小児発達学研究科の片山泰一教授をお招きし、とりわけ発達障がいとの関りについて講演をいただくなど議論を深めた。

その際、片山教授から再三繰り返されたのが、「当たり前」と思っていることは、すべて自分の認識や感覚、脳による認知の問題であって、子どもや人の発達にとって決して「正解」はないということ。場面が変われば自分自身がマイノリティになることもあるし、多様な育ち方があるということをまずは理解しなければならない。

少し引いた眼で、「多様性」の存在や可能性を置き続けることが、何よりも第一歩なのだ。

総合教育会議

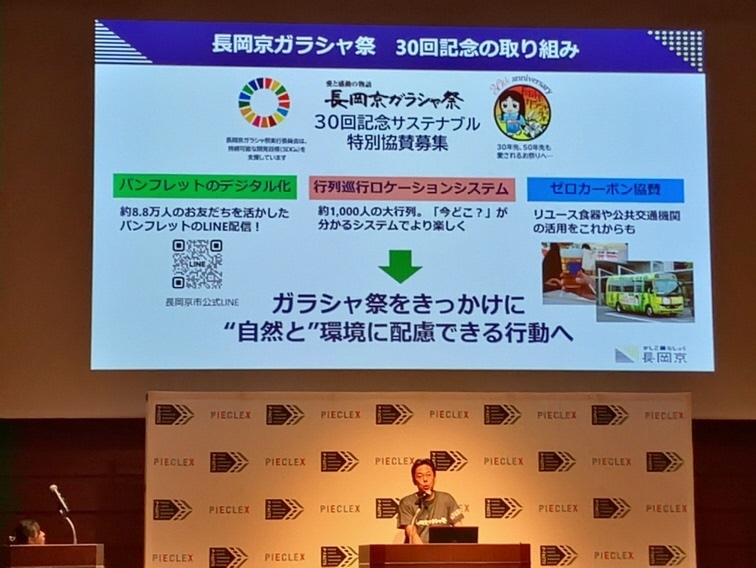

11月17日 第30回記念長岡京ガラシャ祭2023

やっぱり【矢っ張り】読み方:やっぱり[副]「やはり」の音変化。

1 以前と、また他と比べて違いがないさま。

2 予測したとおりになるさま。

3 さまざまに考えてみても、結局は同じ結果になるさま。つまるところ。

4 動かずにいるさま。 /「デジタル大辞泉」から一部抜粋

(用例)「今年も、―雨が降った。」

11月3日(金曜日)文化の日、北開田響太鼓の子どもたちによる演奏で始まった『第30回記念長岡京ガラシャ祭2023』ガラシャウィークも、12日(日曜日)の歴史文化行列、お輿入れ行列、町衆祝い行列の巡行を終え、勝竜寺城公園での婚礼の儀でフィナーレを迎えた。

1992年(平成4年)に始まった『長岡京ガラシャ祭』も、今年は30回の記念すべき節目の年。

国のふるさと創生1億円事業を契機に市は基金を設置。その活用方法が市民提案で募られ、113件の応募の中から選ばれたのが『長岡京ガラシャ祭』。その後、実行委員会の設立や勝竜寺城公園のオープンなどを経て第1回の開催に至る。

当初は、有名な俳優、女優やタレントに参加いただいた時もあったが、時代や環境の変化に応じつつ、開催形態もその都度、工夫され市民の手によるお祭りとして定着してきた。10回記念で、時代行列を盛り上げてくれる「なるこ踊り」が始まり、20回記念で、いまや皆さんおなじみの「お玉ちゃん」も登場するなど、現在行われている『ガラシャ祭』はまさに様々な歴史の積み重ねだといえる。

これも、多くの先人と関係者のご尽力の賜物にほかならない。改めて、30回分の思いを込めて感謝申し上げたいと思う。

この間、コロナ禍により開催を中止せざるを得ない数年もあった。

3年ぶりの開催となった昨年度は残念ながらの雨天だったし、過去には天候に恵まれない年が続いたこともあった。

そうした苦労や困難も乗り越え迎えた30回目の行列当日。

ガラシャウィークの各種イベントで、楽市楽座の会場で、時代行列で、それを見守る沿道で、あふれるたくさんの笑顔が『長岡京ガラシャ祭』を長きにわたり支え続けていただいた原動力なのだと改めて感じている。

今年度も少しだけ雨に降られた場面もあった。

それでだろうか。「ガラシャ祭」の様子を伝えるSNSには「やっぱり」の文字が多く…。

「やっぱり、雨」ではなく、「やっぱり、良かったね」。そう言ってもらえる『長岡京ガラシャ祭』としてこれからも新しい歩みが続いていくことを心から願っている。

第30回記念長岡京ガラシャ祭2023

11月10日 38年という時間

引っ越したのは、私が小学校6年生の時だった。

祖父と祖母が暮らす家を取り壊し、父と母、そして私と妹が一緒に暮らす二世帯住宅を新築することとなった。

「新居」への引っ越しといっても、父と母が結婚以来住んでいた隣接する家からだ。

それまで祖父と祖母の暮らしていた家は、昔ながらの農家の家屋らしく、土間にはかまどがあり、奥に抜ける障子を開けると大きな柿の木があった。上がり框をあがると古い掘りごたつがあり、縁側には小さな囲炉裏がおいてある。祖父と祖母の寝間には天皇皇后両陛下の写真が飾ってあった。夏でも窓を開ければ、吹き抜ける風が涼しく、泊まりに行っては、蚊帳の中で寝ることにワクワクしたものだ。

引っ越した「新居」はもちろん、近代的な造りで、当時の感覚では先端をいくものであったと思う。

何よりも自分自身の部屋を与えてもらったのがとても嬉しかった。

時は流れ、先に妹が家を出た。次いで、私自身も結婚し子どもが生まれ、いったん家を出て近所のアパートで暮らすことになった。

その後、祖父も亡くなり、数年後には祖母も亡くなった。それぞれ90歳を超える大往生だった。

私たち家族はといえば、子供たちの成長に伴い、その「新居」に隣接する場所に新たに居を構え暮らすこととなり今日に至っている。

5年前には、父も闘病のすえ他界し、現在ではその「新居」には母だけが一人で住んでいる。

38年前、引っ越して間もないそんな「新居」の食卓で、あの歓喜の瞬間を家族そろって迎えたことを、つい最近思い出した。

そう、「アレ(A.R.E)」。阪神タイガースの優勝、そして日本一だ。おめでとう!

オリックスとの関西対決となった日本シリーズは、最後まで気の抜けない展開。一戦一戦も手に汗握る好ゲームが続いた。最終戦までもつれ込んだシリーズを制し、タイガースが38年ぶり、日本一の栄をつかみとった。

中小路家の歴史を長い間見守ってきた「新居」もいまやそうとう古くなったものだ。

そこで暮らした私自身も、当時、想像すらしなかった人生を歩むこととなり、人生100年時代、その折り返しを迎えている。

38年という時間はそれほどに長い。

10月27日 分断の実相~映画「国葬の日」を観て

例えば、何か新しい画期的な商品が発売されたとする。

好奇心旺盛ですぐに買ってみる人、流行りだしたので買ってみる人、周りが買っているので買う人、絶対買わない人など、各人の反応によって人々を一定程度のグループに分けることができるだろう。

行動経済学の知見をベースとした普及理論においては、何か現状を変更しようとする際、最初に飛びつく新しいもの好きが2割、次に移行しようとする前期多数派が3割、様子を見ながら最終的に移行していく後期多数派が3割、容易には腰を上げないひねくれ者が2割、概ねこのように分布していると説明される。現在、様々な実証研究もすすめられ、マーケティング戦略や市場のライフサイクル分析においてもこの理論は活用されているそうだ。

人間の心のクセを分析するのが行動経済学だとするならば、このような分布になる背景にあるのは、行動への意思決定に際して、判断に至るための知識の不足や心の弱さなど自分一人だけでは決めきれず、絶えず周りを気にしてしまう人が多いことの現れなのかもしれない。

政治ドキュメンタリー映画『国葬の日』を観て、この分布のことを思い出した。

大島新監督が、安倍晋三元首相の国葬が東京・日本武道館で執り行われた2022年9月27日、現場である東京、安倍元首相の選挙区である山口、銃弾に倒れた奈良、原発事故のあった福島、基地問題を抱える沖縄など全国10都市でカメラを回し、街頭インタビューや日常の風景を記録する。

当時、国葬に関して賛否を問うたメディアの世論調査では、各社ともおおよそ賛成が4割、反対が6割。世論が真っ二つに分断されたとの論調が多かった。

しかし、このドキュメンタリーに登場する人々の多様な声や意見を聴きながら浮かび上がってくるのは、賛否明確に2色に線引きされたというよりも、色合いや奥行きの異なるグラデーション模様のような構造がそこにあるように思えてならない。

取材した都市によって若干の偏りはあるものの、安倍元首相の功績を評価し確固たる意志で賛成を表明する人もいれば、自らの信念や功罪の罪に目を向け反対する方ももちろんある。自らの言葉で、その理由を明確に語る人たち。先ほどの分布でいえば、両極にある2割の層。

一方、その間にいる6割の声は、「どちらの気持ちもわかる」といった曖昧なものや、「なんとなく反対が多いから」といった空気への同調、「政府が決めたことだからしかたない」といった諦念、「そもそも興味なんてない」「国葬やってるの?」といった無関心も圧倒的に多い。

この映画が示したのは、国葬を通じて日本人の分断を論ずるのだとすれば、それは賛成・反対の分断ではなく、政治なるものへの温度差によって生じている分断の姿なのだ。

そして、賛否を明確に示した両極の2割同士の対立ではなく、中間に位置する曖昧な6割の行動こそが、この国の行き先を決定づけるのではないか。

そこにある、無関心やあきらめ、同調的な空気感こそが、今ある民主主義の危機なのだ。この映画は、そう警鐘を鳴らしてる。

10月20日 2050年ゼロカーボンシティを目指して

昨年4月、本市では、市制50周年を節目に「2050年ゼロカーボンシティ宣言」を行った。

その実現に向けては、行政はもとより市民、事業者、団体など様々な主体が取り組みを進めることが求められる。

とりわけ本市においては、この間、民間企業の様々な技術を活用した連携に取り組んでいる。

今回、そうした流れの一環として、株式会社ピエクレックスと協定を締結する運びとなった。

ピエクレックス社は、村田製作所と帝人フロンティアの共同出資により「“でんき(電気)”の“せんい(繊維)で世界を変える」を企業ビジョンに掲げ設立された合弁会社だ。

両社の技術により、人の動きをエネルギーに変え、抗菌効果を発生させる植物由来の新素材、その名も「ピエクレックス」を開発された。アパレルメーカーからもその機能に注目され、様々なブランドですでに商品化されている。

当該の素材を活用した繊維製品は特殊な技術を用いることにより堆肥化が可能で、この度、アパレルメーカーをはじめとした企業や自治体、学校や団体などと連携し、使用した衣服を回収、堆肥化させる循環インフラ『P-FACTS(PIECLEX Fabrics Composting Technology Solution)』の実証実験をスタートされる。

10月12日には東京で、賛同するアパレルメーカーを中心に、環境問題に取り組む自治体や学校、堆肥を活用する農園や団体が一堂に会し、プレスリリースが行われ、長岡京市も賛同自治体として参加をさせていただいた。

当日は、ピエクレックス社のアンバサダーでもあるタレントの武井壮さんもトークセッションに参加され、今回の取り組みの意義について熱く語られていた。

本市においては、すでに民間のごみ収集事業所の作業着として採用されているほか、11月に行われる長岡京ガラシャ祭において、ピエクレックス素材を使用した記念タオルを販売し、次年度以降の回収・堆肥化に向けた仕組みづくりにチャレンジしていきたいと考えている。

環境白書にもあるように、科学技術の発展と環境問題は密接な関係にある。

科学技術の進歩が環境問題をもたらした側面もあれば、その解決に向けて新たな科学技術への期待も高まりつつある。

今回の取り組みは、まだまだ小さな一歩かもしれないが、大きく育っていくことを願っている。

(文中、敬称略)

東京でのプレスリリース

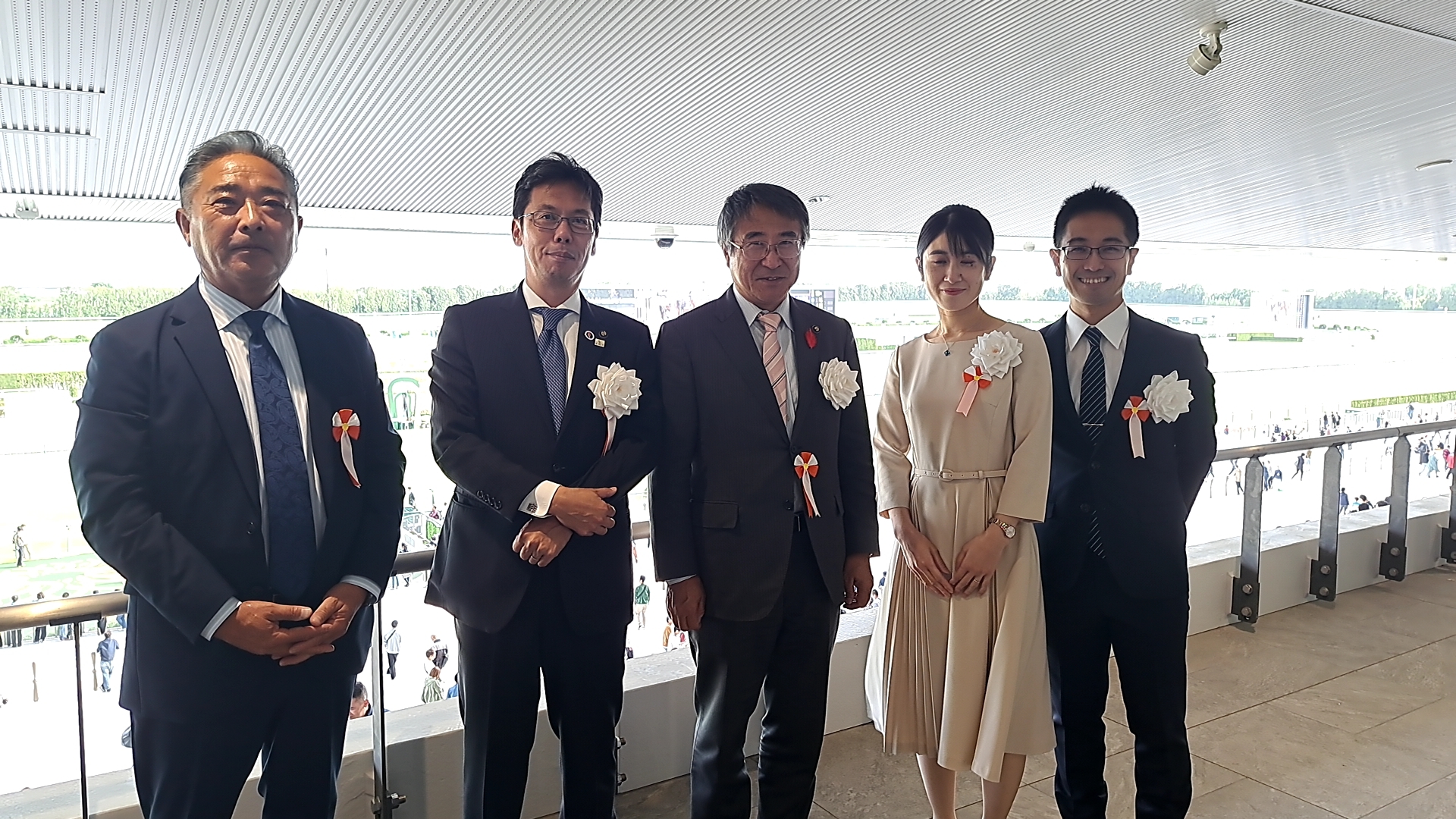

10月13日 長岡京ステークス

観客席を吹き抜ける風が心地よい。

目の前に広がる芝生のコースとダートのコントラストが、一段と緑の存在を主張しているようだ。

晴天の秋空の下、颯爽と走り抜ける馬も心なしか気持ちよさそうだ。

2020年から開催が休止され、改修整備に取り組んで来られた京都競馬場が、この4月にグランドオープン。

自身も、コロナ禍もあり、2019年以来久しぶりに京都競馬場を訪れた。

10月7日(土曜日)、この日のメインレース第10Rは『長岡京ステークス』。

かつて京都長岡競馬場(1957年に廃止)があったご縁や、長岡京の都がおかれるなど古い歴史を有していること、数多くの名所旧跡が存することなどから、長い間、『長岡京』を冠したレースを、JRAのご理解とご協力のうえ、開催いただいている。

この日は、少し風は強かったものの、とても過ごしやすい気候でもあり、生まれ変わった競馬場には多くのファンや家族連れの姿が見られる。

競馬場の入り口からペデストリアンデッキで直結した2階テラスでは、長岡京市の商工会や観光協会、地元サントリー京都ビール工場のご協力による物産展や抽選会をおこなうなど、大盛況のうちに終えることができた。

物産展には、本市の友好都市である静岡県伊豆の国市からもご出展いただき、名産のみかんや温泉まんじゅうなども見事完売。伊豆の国市の山下正行市長にもご参加いただき、友好の絆を深めることができた。

さて、この日のメインイベントは『長岡京ステークス』の表彰式。

毎年、ガラシャ祭りの時代行列で、細川忠興・玉を演じていただくカップルにプレゼンターをつとめていただく。

今年は、11月12日にご登場いただく本村芳樹、彩佳ご夫妻に、私、山下伊豆の国市長とともにプレゼンターを担っていただいた。

秋らしい日となった土曜日の午後、久しぶりの『長岡京ステークス』を満喫させていただきながら、私たちはコロナ禍を着実に乗り越えつつあることを実感する。こうした歩みを進めていけたらと感じている。

表彰式での1枚

10月6日 朝のリレー

『朝のリレー/谷川俊太郎』

カムチャツカの若者が きりんの夢を見ているとき

メキシコの娘は 朝もやの中でバスを待っている

ニューヨークの少女が ほほえみながら寝がえりをうつとき

ローマの少年は 柱頭を染める朝陽にウィンクする

この地球では

いつもどこかで朝がはじまっている

ぼくらは朝をリレーするのだ

経度から経度へと

そうしていわば交替で地球を守る

眠る前のひととき耳をすますと

どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる

それはあなたの送った朝を

誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ

この詩と出会ったのは、中学生の頃だったのではないだろうか。

国語の教科書に載っていたのだと思う。

社会とか、世界とか、まだ見ぬものへの憧れが芽生え始めた時期でもあったのだろう、この詩が持つ世界観と語感が醸し出す優しさ、暖かさがとても印象に残っている。

今、読み返しても、決して色あせることのない素敵な作品だ。紡がれた言葉が持つ力はやはり偉大なのだ。

新聞のインタビューで、谷川俊太郎さんが、素晴らしい詩を書くポイントを子どもに尋ねられたとき、次のように答えられていたことを思い出す。

朝起きてから学校に到着するまでの風景をよく観察して、言葉にしてみること。そこから始めてみるといいよ。

私たちの日常には多くの感動が存在する。それを見逃さない感受性こそが素敵な作品を生み出す原動力なのだ。

9月29日 ご長寿 おめでとうございます

この季節になると、ちらほらと市長宛のお手紙を頂戴することがある。

というのも、敬老の日にあわせ市から米寿の方へお祝いのメッセージなどを送らせていただいている。そのことへのお礼をいただくのだ。

普段、市長宛に頂戴するお手紙は大体にしてお叱りの内容が多いなかで、感謝のお手紙を頂戴できることはとてもうれしいものだ(もちろん、お叱りも真摯にありがたく受け止めております)。

とりわけ、こうしていただくお手紙は丁寧な手書きで賜ることが多い。日々、メールやSNSなどデジタルでのやり取りや、印刷された文字に追われている中では、受け取ったものにとって、手書きの文字で記された暖かい言葉はなおさら胸に染み入るものがある。

先日、厚生労働省は、100歳以上の高齢者の数が、今年は9万2139人(前年比+1,613人)となり過去最高を更新したと発表した。

長岡京市においても、今年度100歳を迎えられる方が14名、その方々を含めて100歳以上の方が58名で、うち男性8名、女性が50名(8月現在)。最高齢の方は女性で109歳、男性で107歳となっている。

今年も、9月の市議会を終えたタイミングで、ご自宅やご入居の施設に、ご長寿のお祝いにうかがった。

本当にお元気な皆さんが多いことに、毎度のことながら驚かされる。そして、とても丁重なお気遣いをしていただく方が本当に多い。

皆さんのこれからの末永いご長寿とご多幸を心より願って、拾遺集から長寿を言祝ぐ一句を。

君がため けふ切る竹の 杖なれば またも尽きせぬ よよぞこもれる

(あなたのために 今日切って作った竹の杖です。この先も尽きることのない世々への思いを込めています)

市内最高齢の方のご長寿のお祝い

9月22日 9月定例会が閉会

イギリスの著名な政治哲学者であり経済思想家であるジョン・スチュワート・ミル(1806-1873、J.S.ミル)は、その著書『自由論』において、言論の自由の大切さを訴えた。中でも、健全な社会の実現において、「反論の自由」の重要性を繰り返し主張した。

「自分の意見に反駁・反証する自由を完全に認めること」が、「自分の行動の指針として正しいといえるための絶対的な条件」である。

併せて、ある判断が信頼できるに至るためには、「さまざまに異なる意見をすべて聞き、ものの見え方をあらゆる観点から調べつくすという方法」をおいて他にはないと指摘をする。これは、社会における意見の多様性の存在を前提とするということであり、当時の時代背景からすれば画期的であった。

9月22日、長岡京市議会9月定例会が閉会した。

9月議会の大きなテーマは前年度の決算を踏まえた審議となる。

今議会においても、一般会計、特別会計、企業会計などすべての決算を認定いただくことができた。

もちろん、その過程では賛否を含め様々なご意見を頂戴することとなるし、それに対して、私たち執行部の考え方も申し上げることとなる。

そうした厳しいやり取りを乗り越えてこそ、長岡京市という地方自治体全体のより良い意思決定につながるものだと信じている。

ミルは、たった一つの意見だけが支配している社会が進歩することはなく、多様な意見を戦わせてこそ社会が進歩すると考えていた。

その根底にあるのは、その議論を見守る一人ひとりの市民の理性と判定力への信頼にほかならない。

その意味でも、より多くの市民に議会での議論により一層ご注目いただき、市政への評価の材料としていただきたいと願っている。

市議会閉会日のようす

9月15日 『コロナがもたらした「変化」』

英語で「変化」と言えば、まず頭に浮かぶのは「チェンジ(Change)」だが、辞書で調べてみればいくつかの単語がある。

その一つが「トランジション(Transition)」だ。

「チェンジ」が就職する、結婚する、引っ越すなどの「状況の変化」を表すのに対し、「トランジション」は新しい状況を理解し対応していくプロセスでの「心理的な変化」を指すそうだ。前者が外的要因に起因する変化で、後者が内的要因による変化だといえる。

そう考えるならば、コロナ禍は、私たちの日々の暮らしに大きな「チェンジ」を強制的に引き起こし、その結果、私たちの中で様々な「トランジション」をもたらしたのではないだろうか。

もちろん、新型コロナは数々の苦難を私たちに与え続けたし、今なおその影響は残る。

しかし一方、少しだけポジティブにコロナ禍を振り返ってみるならば、がむしゃらに走り続けてきた人々にとって、少し立ち止まり、色んなことを改めて考えたり、見つめ直したりする機会を与えてくれたともいえる。

その結果、仕事への向き合い方やライフスタイル、人生の価値観など「トランジション」に近い変化を感じている方もきっと多いはずだ。

私にとって、そんな「トランジション」の一つは、料理を始めたことかもしれない。

これまであまり関心も興味ももってこなかったし、やれるだけの時間も持ち合わせてこなかった。いや、時間はあったのかもしれないが、それよりも何かやるべきことがあるはずだと思い込んでいたのかもしれない。

それが、コロナ禍でのステイホームや、次々と予定やイベントがキャンセルになるなど、時間があり余る中、ふと料理でもしてみようかと思い立つ。

そこで作ったのがチキンのスープカレー。ネットでレシピを検索し、見よう見まねでトライ。玉ねぎを炒め、チキンの下ごしらえをし、具材となる野菜のヘタや皮から出汁を取る。もちろんのことながら、手際も段取りも悪いし、とても時間もかかる。それでも、完成し食べた時の感動と充実感、家人にお褒め賜った喜びは他では感じることのできない感情だったことを、今でもはっきりと覚えている。

以来、少しずつマイレシピは増加中。コロナ禍を乗り越え、仕事が戻りつつあるなか、時間はなくなりつつあるものの、合間を見つけて買い物に行き、食材を物色しながらあれこれ考えることが、とても豊かな時間になっている。

フランスの美食家、ブリア=サヴァランは「料理こそが人間を人間らしくするものだ」と喝破した。

いまは、少しその気持ちがよくわかる。

スペアリブを作ってみました

LOCAL CONNECTのパフォーマンス

9月8日 「無料」の向こう側

作家・楡周平さんの小説『ラストワンマイル』が刊行されたのは2006年。

ネット通販の草創期を舞台とした経済小説で、運送会社とネット通販企業の運送費など取引条件をめぐる熾烈な攻防が描かれる。タイトルのラストワンマイルとは、通販のビジネスモデルの中でも最終消費者である「家庭にどう商品を届けるのか」を指し、その仕組みをいかに構築していくのかが、ネット通販の未来を左右する。物流という観点からネット社会の進展を予見した作品だ。

今日では当たり前の生活インフラとなった感のあるネット通販。

朝ボタンを押せばその日に届くこともあるし、指定をした時間に届けてくれるなど、この間のスピードやサービス面での向上はすさまじいものがある。これらを支えているのはIT技術と物流システムの進歩に他ならない。その意味でも、同作品の洞察と先見性には目を見張るものがある。

そんなネット通販も時代の転換点を迎えつつある。「物流の2024年問題」だ。

2024年4月にはトラックドライバーの働き方の規制が強化され、労働時間の短縮による輸送能力の低下が生じることが予想されている。対策が講じられなければ、輸送能力が2024年には14.2%、さらに2030年には34.1%不足する可能性があるとの試算もあるようだ(全日本トラック協会のHPから)。

ネット通販サイトで溢れかえる「送料無料」の文字。それを当たり前のことのように思いながら、私たちはボタンをクリックしていないだろうか。「無料という言葉が使われると、存在を消されたような感覚になる。」

そんなトラックドライバーの嘆きが新聞記事で紹介をされていた。

私たちが喜んで享受している利益が、知らず知らずのうちに負担をどこかにしわ寄せし、結果、システムそのものが成立しなくなってしまう。そんな事態だけは避けなければならない。

昨今、様々な公共サービスをめぐっても「無料化」や「無償化」という言葉が話題になることも多い。

「タダ」「無料」という言葉は確かに魅惑的ではある。しかし、その裏側には様々な「負担」が存在するということを私たちは決して忘れてはならない。9月1日 言葉による死闘

1969年5月13日、東京大学駒場キャンパス900号教室。

たばこの煙と熱気が立ち込めるその教室には1000人を超える学生たちが詰めかけ、一人の男の登場を今や今やと待ち構えている。

集まっているのは東大全共闘のメンバーたち。この年の1月には東大安田講堂を占拠し、火炎瓶を片手に機動隊と渡り合った、革命のためには暴力さえ辞さない男たちだ。

そんな異様な興奮が充満する教室に、単身乗り込んできたのは作家の三島由紀夫。ノーベル賞の候補にもあがるほどの文豪であり、俳優、映画監督としても活躍する一方、民兵組織「楯の会」を設立するなど生粋の天皇主義者でもある。

二つの全く異なる価値観を有した両者が900号教室を舞台に火花を散らす。

ドキュメンタリー映画『三島由紀夫VS東大全共闘~50年目の真実』は、当時の圧倒的な熱量を今に伝える作品だ。

TBSが唯一保管していた貴重な映像を軸にしながら、その場に三島の護衛として乗り込んだ「楯の会」の一期生、全共闘の元メンバー、ジャーナリストなど生き証人による証言に加え、4人の識者が三島のバックボーンや当時の時代背景などを解説する。

何よりも伝説の討論会のリアルな映像は、観ているものにその場の空気感・温度感を生々しく伝えてくれる。

確かに、目の前で繰り広げられるのは、言葉による銃撃戦であり論理の剣で斬り合う“死闘”だ。

互いが互いを葬り去ろうと戦う真剣勝負であり、もちろんその場には張りつめた緊張感がある。

にもかかわらず、主張を繰り広げる三島も、反論する全共闘の論客たちも楽しそうなのだ。とても楽しそうなのだ。少なくとも、私の目にはそう映った。

両者の主張が交わることは決してないだろうし、どこかに落としどころを見つけ合意に達することはあり得ないだろう。

それでも、三島は討論会の途中、こう言う。「君たちの熱情だけは信じる」と。

そこにあるのは、互いに相手を説得しようとする直向きさと情熱へのリスペクトであり、言葉や論理に対する敬意の姿勢だ。

その前提と共通理解があるからこそ、討論の内容や表現がいかに熾烈であっても、楽しそうに見えるのだ。

後に、討論会で主に論陣を張った全共闘の元メンバー芥正彦は、こう振り返る。

「会話があるということは敬意があった。媒体として言葉があった時代の最後ではないか。」

現代を生きる私たちは、警句として真摯に受け止めなければならない。

8月25日 VIVA 音楽

人間とその他の動物を分かつ要素の一つは、音楽が存在するか否かではないだろうか。

鳥類や海獣類の中には、一部歌うような発声をする種があるようだが、音楽が人類固有の文化であり創作物であると言っても決して過言ではない。音楽は人種や文化圏を問わず必ず世界中どこにおいても存在するものだ。

そんな音楽の起源については諸説があるそうだ。

話し言葉のアクセントやイントネーションが感情の発露によって変化したとされる説や求愛行動の一つとしての歌や踊りが進化したという説。狩りなどの集団行動での掛け声や危険を知らせる合図が発展したとされるものなど、現在のところ決定的な説は特定されていないそうだ。

しかしながら、これらの説に共通して言えるのは、人間同士のコミュニケーションの手段として誕生したということではないかと思う。誰かに何かを伝えたい。そんな思いが根源にはきっとある。人間が社会的な動物であり、かつ、豊富な感情を有したからこそ、音楽は人類普遍の文化として育ってきたのではないだろうか。

ゆえに、音楽は人の感情を揺さぶるのだと思う。

長岡京市の夏恒例のサマーナイトカフェ2023でそんな場面に出会った。

JR長岡京駅西口のバンビオ広場で開催される夏の風物詩となったこのイベント。

私は8月4日の2週目に参加させていただいたのだが、この日のステージのラストは長岡京市出身の5人組ロックバンド『LOCAL CONNECT(通称:ローコネ)』が特別出演し会場を大いに盛り上げてくれた。

昨年の市制施行50周年の夢サポーターとしても活躍してくれた彼ら。今年の7月には地元で音楽イベントも開催するなどとてもアクティブに活動をしてくれている。

そんな「地元愛」にあふれたバンビオ広場でのパフォーマンスは最高だ!

いや、地元かどうかなんて関係ない。

野外で機材や音響など、決して恵まれているとはいえない環境のもとでも、素晴らしい歌声と演奏力は見ているオーディエンスの気持ちをぐいぐい惹きつけるものだ。

その証拠に、子どもからお年寄りまで、多分初めてローコネの音楽を聴くだろう人たちも含め、身体が揺れている。その場にいる人たちの振動が同期していく感じ。

広場に響き渡る音楽が生み出す一体感。これは、あの時、あの場にいなければ味わえない。

この場にいて、押し寄せる音の波を浴びる喜び。なんとなく気持ちが高ぶり涙腺が押しつぶされそうになるあの感じ。やっぱり、音楽は感情を揺さぶるんだ。VIVA 音楽!VIVA ライブ!

出演いただいたローコネの皆さん、ありがとうございました。また、長岡京市でお会いできることを楽しみにしています。

LOCAL CONNECTのパフォーマンス

8月18日 暑い!熱い!長岡京市

口を開けると、出てくる言葉は「暑い…。」だけ。

そんなうだるような猛暑が続いている。

気象庁によると、7月の全国の平均気温は平年と比べて1.91度高く、1898年に統計を取り始めてから最も暑い7月となった。地球温暖化やエルニーニョ現象の影響で、8月も高温の日々が続くことが予想されるようだ。

ならば、「暑い!」「暑い!」と文句ばっかり言っていても始まらない。

ということで、長岡京市の「熱い!」「熱い!」子どもたちの活躍を一気にご紹介したい。

第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会が7月28日から31日まで開催。

今年は、北は北海道、南は沖縄まで男女計96の各都道府県代表チームが参加してくれました。コロナによる棄権もなく、コロナ禍前と同様、活気みなぎる大会となりました。

また、今大会から、2017年に始めたバドミントンを通じた子どもたちの国際交流「未来への種まきプロジェクト」も復活。ネパールからジュニアチームが来日し、子どもたちとの交流がはかられました。

なお、若葉カップは、男子の部「西尾ジュニアクラブ(愛知)」が二連覇、女子の部「JBCふちゅう(富山)」が初優勝を飾りました。おめでとうございます!

長岡京市の中学生たちも負けてはいません。

中学生スポーツでは、長岡第三中学校の卓球部が近畿大会に出場し、残念ながら団体は予選リーグで敗退したものの、個人では村上くん(3年生)が見事4位。8月22日から高知県で開催される全国大会への切符を手にしました。

また、バドミントンでも、女子は長岡中学校バドミントン部が、男子では長岡第三中学校バドミントン部が近畿大会に出場。男子の長三中が団体で優勝、細見・湯浅ペアがダブルスで準優勝を果たし、同じく高知県で開催される全国大会への出場を果たしてくれました。

スポーツだけではありません。吹奏楽でも長岡京市内の中学校が目覚ましい活躍。

京都府のコンクールにおいて、市立四つの公立中学校と市内の立命館中学校がすべて金賞に。そのうち、長岡第二中学校と立命館中学校が京都府代表として、8月26日、兵庫県尼崎市で開催される「関西吹奏楽コンクール」に出場されます。長二中は3年連続。

子どもたちの活躍に負けず、「暑い日」を「熱い日」に変え、元気を出して残暑を乗り越えていきましょう!

近畿・全国大会にのぞむ中学生たち

近畿・全国大会にのぞむ中学生たち

近畿・全国大会にのぞむ中学生たち

8月4日 3次元のまちづくり

本年5月1日付けの本市の人口が82,090人となり、いよいよ8万2千人を超えた。

記録を振り返る限り、本市の人口が初めて8万人を超えたのは平成23年6月。私自身が市長に就任した平成27年1月の人口は80,198人。確かに、当時は挨拶などでも「8万市民」というフレーズを使っていたと記憶している。

そして、以降、平成29年11月には初めて8万1千人を超え、多少の増減はあるものの順調に人口は微増傾向を維持し今日に至っている。

人口減少時代が叫ばれる中、遅々とした歩みかもしれないが、こうしたトレンドを維持していることは、「定住の促進」を市政の基本戦略の1丁目1番地に掲げた私にとっても大変ありがたいことだと感じている。

『マーケットは2次元ではなく、3次元なのだ。狭いマーケットも掘り下げれば深くなる。』

先日、新聞のコラムでこの言葉に出会いとても衝撃を受けた。

筆者はセコマ(旧セイコーマート)会長の丸谷智保さん。北海道では圧倒的な存在感をはなつコンビニチェーンの経営者だ。

セイコーマートは北海道で1000を超える店舗を展開している。中には、開店当初から人口は半分になり、通常必要とされる商圏人口にはまったく満たなくなったまちでも、地域のインフラとして店舗を維持するなど、まさに地域に密着した経営を実践しておられる。

コロナ禍においても堅調な売り上げを維持し、「足元には、まだこんなにもお客様がいたのか」ということに気づかれたそうだ。

『実際はマーケットはとても深い。商圏は平面に住む人口の多寡ではなく、いかにそのマーケットに浸透しているかによって変わってくる。』

この信念こそが冒頭の言葉につながる。(2023.7.10日本経済新聞夕刊/あすへの話題 から)

経営の現場での実践を通じたとても説得力のある言葉だと思う。

人口という数字は非常にわかりやすい。ゆえに、まちづくりの目標として、単なる数字にだけ目が奪われがちになる。

もちろん、「人口=量」はまちづくりにとって非常に重要な要素ではある。

しかし、そこで住まう人々の、暮らしへの満足度や幸福度の実感、まちに対する愛着など、一人ひとりの暮らしの「質」を、3次元に深掘りしていくことも大切しなければならない。

新たな視座をいただいた。目の前の数字に一喜一憂することなく、まちづくりに邁進したい。

7月28日 友好都市盟約40周年 寧波滞在記(下)

7月5日から8日にかけて訪問した中国・寧波市の滞在記の最終回です。

<7月7日(金曜日)3日目>

3日目は、工進利天ポンプの工場見学からスタート。

今回の訪問団に同行いただいている小原友好交流協会会長(寧波市の名誉市民でもあられる)のご好意で見学を。長岡京市に本社を持つポンプメーカーとして著名な株式会社工進が寧波に進出され、来年で20年を迎えられるとのこと。この間の、素晴らしい成長に心より敬意を表したい。

それにしても、工場のある保税区にはすさまじい量のコンテナが。寧波は今やコンテナ取扱量で上海に迫るくらいの成長を遂げている。現在、保税区にコンテナがたくさん積まれているということは、モノがあまり動いていない景気が良くない状態だとか。経済の一つのバロメーターでもある。

そんな沿岸の保税区から寧波市の南部へ移動。風光明媚な東銭湖へ。その湖畔にある、寧波市国際会議中心(センター)を案内いただく。

施設に近づくにつれ宮殿のような巨大な建物が目に入り、その規模に驚きを禁じ得ない。4つあるエリアのエントランス部分だけも約1㎞の延長だとか。

当該施設では、世界各国首脳級(=サミット級)専用の会議棟も用意されている。新しくできた施設で、まだ利用実績もなく、予定も今のところはないそうだ。素晴らしい風景を見ながら、この場で、分断が進みつつある世界の首脳が集まり平和裏に話し合いが行われている姿を少し想像してみる。

その後、湖畔のホテルにて寧波市政府外事弁公室の主催による昼食会。

今回の訪問団の受け入れから、実際の滞在中の様々なアテンドは外事弁公室に担っていただいている。

昨年12月もお越しいただいた葉書記、滞在中すべての行程にお世話いただいた徐楽平副主任、初訪問以来の友人でもあり日本語と日本文化にも精通した于莹さんをはじめとする皆さまに改めて心より感謝申し上げたい。

昼食を終え、寧波市の皆さんとはここでお別れ。一行は一路、杭州へ。

杭州では世界文化遺産・西湖を見学。夏休み期間中ということもあり、渋滞と観光客の多さに目を見張る。通訳ガイドの方いわく年間入込客数は1億人を超えるとのこと。それはそれはすごい人、人、人。そして、酷暑。湖上の遊覧にてひと時の涼をとる。

最後の夜は、長年、長岡京市と寧波市の架け橋役を担っていただいている王民偉さん主催による晩さん会。王さんは、およそ30年前に長岡京市の企業で研修を受け、帰国後、自ら企業を立ち上げ成長させておられる。今回も滞在中、ほぼすべての日程にご同行いただき汗を流していただいた。王さんにも心よりの感謝を申し上げたい。

<7月8日(土曜日)4日目>

前日の夜に空港のホテルに入り、早朝のフライトに備える。

朝も早かったので杭州蕭山国際空港は比較的空いており手続きもスムーズに。フライトも順調に一路関西国際空港を経て、午後には長岡京市役所へ帰国。

今回の滞在を通じて、改めて、先人たちの積み上げてきた友好の大きさを随所で感じることができた。

それは、まさに「人」と「人」が織りなすもの。このつながりの連鎖を、これからも紡ぎ続けていきたいと思う。

40周年の訪問団をお迎えする具体的な日程は未定ではあるが、今回のご縁とご恩を心に、できうる限りの歓待を用意したい。

保税区に積まれたコンテナ

寧波市国際会議中心(センター)

7月21日 友好都市盟約40周年 寧波滞在記(中)

先週に引き続き、7月5日から8日にかけて訪問した中国・寧波市の滞在記の中編をお届けします。

<7月6日(木曜日):2日目 続>

記念植樹を終えた後、寧波市内の区にそれぞれある市議会の出先事務所を見学させていただき、張平市議会議長(寧波市人民代表大会 常務委員会主任)主催の昼食会へ。自治の仕組みや議会制度がまったく日本と異なる中国だけに、質問しながら何とか理解しようとするも、かなり複雑でどこまで正確に理解できたかは心もとない。しかしながら、議員の皆さんが、市民からの様々な要望や意見を政策や制度に反映させる仲介的な役割を担っておられること、行政側の諸活動へのチェック機能を果たしておられることは共通しているよう。それぞれの立場での苦労に話も弾む。

午後は、まず寧波図書館の見学から。

5年前にオープンした市政府庁舎の近くにある新しく巨大な図書館。

図書館では、友好都市書籍コーナーや近く始まるアジア圏の友好都市の学生美術作品展の準備の様子を拝見。400近い作品の中には、長岡京市の中学生の作品が2点!実は、毎年、寧波からも本市の小中学校美術展にも作品を出品いただいている。そんな交流の一環でもある。

その後、効実中学(中国での中学は高校)の視察へ。王賢明校長はじめ、生徒の皆さんによる中国楽器や管弦楽団の演奏など、大歓迎をいただく。

効実中学はノーベル賞受賞者も輩出された、寧波市が誇るエリート校。5年前に訪問したキャンパスに加え、新たなキャンパスを寧波市中心部に整備され生徒数も増えたとか。

5年前、乙訓高校と姉妹校を締結し、先日もオンラインでの交流事業を実施されたとお聞きしている。若い世代の交流がさらに進むことを願う。

都市展示館では寧波市国際友好都市40周年の歴史を振り返る写真展を見学。7月いっぱいの開催ということで、今回の一つの大きな目的でもある。

今や100都市を超える友好都市を持つ寧波市だが、友好都市の第1号が長岡京市。もちろん写真展でもトップで大々的に取り上げていただいている。

この日の最後は、寧波技師学院の視察と交流会。

寧波市が運営する技術者育成学校。日本でいう高等専門学校にあたるような施設。製造業からITまで幅広い技術者育成コースがあるようだが、長岡京市とのご縁は料理人育成部門。これまでも、ガラシャ祭に料理人を派遣いただき、寧波団子など郷土料理を振舞うなどご協力をいただいている。

交流会では美味しい夕食もいただき大満足で2日目を終える。

(次回、後編へ続く)

人民代表議会の連絡所を視察

寧波図書館に展示されている長岡京市の中学生の作品

都市展示館での寧波市国際友好都市40周年の歴史を振り返る写真展

7月14日 友好都市盟約40周年 寧波滞在記(上)

5年という歳月は、変化を実感するには充分な時間だ。

今回、友好都市盟約締結40周年を記念した中国・寧波市への訪問を通じ、躍動する変化の真っただ中にある都市の活力と、それ故に、ほとばしる自信と誇りを体感することができた。

自身、三度目となる寧波市訪問。その滞在記を三回に分けてお伝えしたい。

<7月5日水曜日:1日目>

今回、行政訪問団・市民訪問団には市議会、市友好交流協会、事務局職員など13名が参加。

市役所でお見送りを受け、関西国際空港へ。今回は、寧波への直行便ではなく、杭州蕭山国際空港を経由するコース。

ところが、この日は荒天につき現地からの飛行機がなかなか到着せず、結果、約1時間半遅れての出発。到着後の現地スケジュールもかなりタイトに組んであっただけに、諸行事への影響を心配しながらの往路行となる。

しかし到着後は、寧波市政府のご尽力もあり杭州の空港を出てから寧波市までの移動、約2時間は極めてスムーズに。

結局、約1時間弱の遅れで友好都市盟約締結40周年記念式典・晩さん会がスタート。

湯飛帆市長にも予定通りご出席いただいた。

湯市長とは今回、初めてお顔を合わせることとなった。年齢的にも1つ年上の同年代ということもあり、紹興酒を酌み交わしながら、会話にも花が咲く。橋梁のエンジニアという経歴をお持ちとのことで、日本のJICAとも一緒に仕事をされたとか。非常にスマートで素敵な紳士だ。

晩さん会では、嬉しい再会もあった。

かつて、長岡京市に交換研修で来られていた呉耀明さん、同じく、済生会病院での研修に参加されていた陳瑜さんと傅暁君さん。それぞれ、帰国後、ご出世され副区長や主任といった立場でご活躍とのこと。

そんな笑顔に溢れた出会いや再会に包まれながら、今回の訪問の大きな一つの山場を終えることができた。

<7月6日木曜日:2日目午前>

2日目は、李関定副市長との朝食会からスタート。李副市長は、かつて経済交流で長岡京市を訪問いただいたベテラン副市長。前回訪問時も、夕食会を開いていただくなど親しい間柄。前夜の晩さん会には公務で出席できなかったことを気にかけ、急きょ朝食会をセッティングいただいた。

続いて、一昨年に寧波市にオープンした阪急百貨店を視察。

実は、5年前の訪問時に、建設途上の現場を視察させていただいているだけに、こうして完成した姿を拝見すると感慨深いものがある。建設の遅れやコロナ禍など、かなりのご苦労はあったであろうが、現在は軌道に乗りつつあるとのこと。開店前にご対応いただいた関係者の皆さんに感謝申し上げたい。

生態長廊(河川沿いの公園)では、40周年記念植樹を行う。35周年の際に植樹をしたすぐ隣の場所に、紅葉を2本植える。

それにしても、寧波市の気温は40℃を超えている!暑さが尋常じゃない…。

(次回、中編に続く)

友好都市盟約締結40周年記念式典

阪急百貨店の視察

生態長廊での40周年記念植樹

6月30日 利他を考える

先日、ネット記事に、電車で席を譲った人の嘆きがあった。

ある駅で高齢の方が乗ってこられたので、当然のことと思い席を譲った。もちろん、譲られた方は「ありがとう」といって座られる。良いことをしたと少し気分が良くなったのもつかの間、近くにいた若い数人のグループがチラチラこちらを見ながら、「偽善だね」「かっこつけ過ぎでキモい」といった会話が聞こえてきたとか。どうやら私のことらしい。居心地も悪くなり車両を移動して…。

そういえば、最近、有名人が災害の被災地にボランティアに行ったことに対して「偽善」「売名行為」などとSNSが炎上したり、環境に優しいことを発信した人に「意識高い系?」「上から目線でウザい」といったバッシングがされるようなことも耳にする。

昨今はとかく、「善き行い」の旗色は悪いようだ。

それでも、他人のことを慮り、「善き行い」を実践することが悪いことであるはずがない。

周りのノイズのせいで、利他的な行為や実践がしにくくなる社会は決して健全だとは言えない。

そこで、こんな時代だからこそ、「他人を利すること」について掘り下げて考えた2冊の本をご紹介したい。

一冊は、『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代/アダム・グラント 訳 楠木建(三笠書房)』。

本書では、人をその行動様式により「ギバー(与える人)」「テイカー(もらう人)」「マッチャー(バランスをとる人)」に分類し、誰が最も成功するかを行動科学の理論と実証によって検討する。

もう一冊は、『思いがけず利他/中島岳志(ミシマ社)』。

本書では、利他的行為の構造を明らかにしつつ、内在する偽善性や暴力性とは一線を画した利他的行為が成立する要件が検討されていく。

両者は、全く異なった目的と角度で書かれた本ながら、利他的な行為を考える際、ともに時間軸という概念を用いているところが共通していて面白い。

ぜひ、両著作の議論を参考にしながら、自信を持って「利他」の精神と行動が発揮できる社会になって欲しいと願っている。

6月23日 歴史ではなく、現在のこととして

旧優生保護法に関する調査報告書が衆参両院に提出された。

同法をめぐっては、昭和23年に議員立法により制定されて以来、優生手術に関する規定が削除される平成8年までの間に、「不良な子孫の出生を防止することを目的」として、約2万5千件の優生手術(不妊手術)があったとされてきた。

今回、都道府県等が有する資料から、6千500件を超える手術の実態の調査、関係者からの聞き取りなどが行われ、最も年齢の若いケースでは9歳の子どもに手術があったことや、福祉施設や行政が手術実施に関わったり、家族の強い意向によったもの、他の疾患に関する手術と偽り実施された事例などが指摘されており、改めてその実態のおぞましさに驚愕を禁じ得ない。

ナチスの優生思想が障がい者にまで及んだことは史実として知ってはいたが、まさか戦後の我が国において、このような手術が法律に基づき行われてきたとは、一連の報道がなされるまで私自身は知らなかった。その不明を恥じつつ、改めて、現代を生きる私たちも、こうした恐るべき行為が実施されたという事実を直視し、考えなければならない。

確かに、今日の私たちの人権感覚や価値観、障がい者に対する理解の進展からすれば、こんな法律などあり得ないし、言語道断だ。

しかし、こうした法律の根底にある障がいに対する正しい理解の欠如と言われなき偏見に基づく差別の意識が本当になくなったといえるだろうか?

今回示された旧優生保護法を取り巻く凄惨な事実は、決して「歴史」の中の一つの事実ではない。

今を生きる私たちの「現実」と地続きなのだ。

そう受け止めることが、障がい者差別をなくしていくことの一歩なんだと思う。

また、障害者差別解消法の改正を受け、来年4月からは障がい者への合理的配慮の提供が推進されることとなっている。

これまでの障がい者への差別をなくすだけではなく、障がいのある人もない人も、互いにそのひとらしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指していきたい。

6月16日 保守とは何か~映画「ハマのドン」を観て

以前から気になっていたドキュメンタリー映画『ハマのドン』を観た。京都シネマでの上映があったので、先日、時間を見つけ足を運んだ。

この作品が取り上げるのはカジノ誘致に沸く横浜市。

主役は、山下埠頭を中心に横浜港全体を取り仕切る有力者、藤木幸夫。

藤木は根っからの自民党員だ。地元政財界のみならず、歴代総理経験者や自民党幹部、全国の港湾関係者や暴力団にまで影響力を持つ、隠然たる政治力を有した「保守」の重鎮。“ハマのドン”と呼ばれる所以だ。

そんな藤木が、横浜港へのカジノ誘致の断固阻止を掲げ、横浜市、さらにはその後ろに見え隠れする官邸の前に立ちはだかる。当時の内閣総理大臣は横浜が地元の菅義偉。藤木とは昵懇にしてきた間柄でもある。

決戦の舞台は2021年の横浜市長選へ。藤木は、カジノ反対の住民投票条例制定を目指した市民とともに権力との闘いに挑む。

結果は、カジノ反対派の市民や藤木が推した新人が、急きょカジノ反対に舵を切った自民党の閣僚経験者、政権にハシゴを外されたカジノ推進派の現職の二人を押さえ勝利する。

このようにあらすじだけを描いてしまえば、よくありがちな「弱きが強きをくじく=勧善懲悪」的な型にはまった作品に思えてしまうかもしれない。

「権力VS 市民」という構図で俯瞰すれば、少し安っぽいストーリーとして捉えられてしまうかもしれない。

しかし、藤木をはじめ登場人物の語る率直な言葉にじっくりと耳を傾け、そこにある覚悟と行動を観れば、さらに深いテーマを、観るものに投げかけている。

それは、「保守とは何か」という問いではないかと思うのだ。

我が国では、「保守」という言葉は、「リベラル」という言葉の対概念として、とかく「右」や「左」といったイメージに基づく曖昧なイデオロギーとして捉えられる傾向にある。

しかし、本来の「保守」とは、保守主義の始祖であるエドモンド・バークに求めるとするならば、①長い人間の歴史の中で培われてきた制度や慣習は一定の合理性を持つ、②人間は不完全な生き物であり、個人の知力や判断力には限界がある、③ゆえに、自由を維持し、民主化を前提としながら、漸進的な改革を目指そう、とする思想だ。

こうした座標軸を持ちながらこの映画を観れば、本当の「保守(主義)」とは何かを考える材料を、私たちに与えてくれる。とても滋味豊かな作品に出会うことができた。

(文中、敬称略)

6月9日 具体と抽象の往復運動

経営学者の楠木建さんは、その著書の中で『経営能力の本質は「具体と抽象の往復運動」にある』と指摘している(『室内生活~スローで過剰な読書論/楠木建/晶文社』)。

経営のみならず、あらゆる現場では様々な具体的な営みの連続であり、その中で、具体的なアクションや決断が繰り出される。

その上で、『二流の経営者は「具体」の地平をひたすら右往左往する。これに対して、一流の経営者は「ようするにこういうことだ」という一段階抽象化された論理を豊かにもっている』とする。

確かに、私たちは、日々、数えきれないほどの課題や事象に直面し、具体的なアクションや決断を求められている。その際、ただ目の前にあるものだけを見つめるのではなく、過去の経験や他の事例との比較検討など持ち得る知見・知識を用い、可能な限り一般化した思想や論理に基づいて出した答えは、結果として適切かつ納得のいくものになっている可能性が高い。

一方、この抽象化、一般化というプロセスは難産でもある。

多くの事象を目の当たりにしたり、色んなアイデアが浮かんだ時、何か共通項があるように感じながら、それを言語化したり、人に伝えられる域まで明瞭なかたちにすることは、なかなかに難しい。仕事をしていて、モヤモヤするのは得てしてそんな時だ。

先日、そんな具体と抽象を自由自在に行き来されるようなお話をお聞きすることができた。

東京で開催された青年市長会での、株式会社商い創造研究所の松本大地さんのご講演だ。

松本さんは、まちづくりから商業施設まで数多くのプロデュースを手掛け活躍されている。

今回の講演でも、ポートランドやメルボルンなど海外の事例から国内の多くの好事例を通じて、まちづくりと商業をかけ合わせる際の手法やポイントをお話いただいた。

その中で出てきたキーワードの一つが『社会交流欲』という言葉。

アブラハム・マズローの「欲求の5段階」では、人間の欲求は、生理的な欲求から始まり、安全、所属、承認、自己実現とより高次なものに移行していくとされるが、さらにその上に、『社会交流欲』があるのではという一つの仮説として提示された。

コロナ禍を経験した今、私自身は、これからのまちづくりの中で「居心地のよい場所」が大切になるのではないかと考え、そうした場所の創出を目指した具体的な事業にいくつか挑戦しようとしている。その思いをより抽象化・一般化していくとき、『社会交流欲』という仮説はとても有効になるのではないだろうかと考えている。

モヤモヤを少し晴らしてくれるヒントをいただいた。感謝。

青年市長会での講演

6月2日 共創の出発点

京都府市長会の視察研修で宮津市の『クロスワークセンターMIYAZU』を訪れた。

ご当地出身の前尾繁三郎元衆議院議長の記念文庫だった建物を改修し、レンタルオフィスやコワーキングスペース、交流イベントスペースなどを設置。新たにワーケーションや都市と地域の交流拠点として令和4年5月にオープンした。

運営は全国で地方創生に取り組んでいる株式会社Founding Baseが指定管理者として担い、実際に移住してきたスタッフが中心となり、様々な交流ツアーの企画や主催イベントの開催などに取り組み、成功の大きな原動力となっている。

そんなスタッフの皆さんのお話をお聞きしながら、面白いと思ったのは、こうした施設や取組みの多くは、地域の外から人を呼び込み「移住」や「関係人口化」を目指すアプローチに偏りがちになるのだが、クロスワークセンターでは、すでにその地域に住んでいる人々、すなわち定住人口を「関係人口化」しようとする視点に軸足をおいておられる点だ。

『居場所と出番を創り出し、共創の出発点を提供する』という施設のコンセプトが、まさにそうした姿勢を象徴している。

施設を日常利用する人同士の出会いやイベント参加を通じて、地域に住んでいる人々が、新たな地域の魅力や価値を見出す。その起点となっているのがこの場所であり、そうした人が地域の外の人とつながる好循環を生み出している。

お互いのことを深く知り合う「共有」から始まり、その中から双方の立場の中にある違いや接点を見出すことで「共感」が生まれ、そして何か一緒にやっていこうとする行動が起こる「共働」、さらに一緒に動いてみた中で得た気づきから新たなことを生み出す「共創」につながっていく物語のような流れがある。(「ガバナンス 2023年4月号 共創を生み出す対話とファシリテーション/加留部貴行 日本ファシリテーション協会フェロー」)。

本市においては、制定した「長岡京市助け合いとつながりのまちづくり条例」に基づき、今年度、無作為抽出した住民の皆さんにご参加いただき、まちづくりを考える「場」づくりの事業をスタートさせる。

宮津市のような常設の施設運営とはまったく異なるアプローチではあるが、地域に住む人々(=定住人口)が、地域の魅力や価値を見つめ直すことを通じて「共助」の担い手になっていただく(=関係人口化)ことを目指すという意味では、ベクトルは同じだといえる。

それぞれの地域で、地域に応じた「共創」が花開くことを楽しみにしたい。

「クロスワークセンターMIYAZU」での視察

5月26日 堅い板に穴を開ける~G7広島サミットに想う

G7広島サミットが閉幕した。

世界のトップリーダーが被爆地・広島で一堂に会することや、ウクライナのゼレンスキー大統領の電撃参加など、話題に事欠かかないサミットだっただけに、様々な側面からの報道と賛否を含めた多様な意見が飛び交うサミットとなったが、私自身は意義あるものだったと肯定的に受け止めている。

そんなサミットの報道を眺めつつ、思い立って久しぶりに、社会学者マックス・ウェーバーの名著『職業としての政治/訳 中山元(日経BP)』を読み返してみた。

ウェーバーは政治について、「複数の国家のあいだで、あるいは国内の複数の人間集団のあいだで、権力の分け前を求めて、あるいは権力の配分をめぐる影響力を求めて争われる営み」だと定義する。同時に、国家を「正当な物理的な暴力の行使を独占することを要求し、それに成功している唯一の共同体」だと喝破する。

ウェーバーが本書のもととなる講演をドイツで行ったのは、ドイツが第一次世界大戦に敗北した後、ドイツ革命が勃発し帝政が崩壊する緊迫した状況下であったが、現在の国際情勢を見渡した時、これらの定義は、現代でもなお十分に通用する本質をついたものではないだろうか。

現実として核を保有している国家や、その核の傘に守られている国々が、核なき世界を希求する。

これを矛盾だと切り捨てることもできよう。

理想を語る言葉と現実のギャップ、停滞や逆行に思える行動に対し、怒りやあきらめの声があがるのも当然であろう。

それでも、世界の主要国と会議に参加した新興国のリーダーが、人類に対して実際に核兵器が使用された場所に集い、その惨禍の傷跡を目の当たりにし、核兵器のない世界を目指す方向性を確認したことの意義は大きいと思う。

ウェーバーは、同書の最後を次の有名な一節で締めくくる。

政治という仕事は、情熱と判断力の両方を使いながら、堅い板に力をこめて、ゆっくりと穴を開けていくような仕事です。(中略)

世界がどれほどに愚かで卑俗にみえたとしてもくじけることのない人、どんな事態に陥っても、「それでもわたしはやる」と断言できる人、そのような人だけが政治への「召命」「天職」をそなえているのです。

世界の政治リーダーに期待をするとともに、政治の片隅に携わる一人のものとして心したい。

先日行われた長岡京市平和ビジョン懇談会

5月19日 The sky is the limit

The sky is the limit という英語の表現がある。

直訳すれば「空が制限」ということになるのだろうが、空には上限や限界がないことから、『無限の可能性がある』、『上限や限界はない』、『天井知らず』、『前途洋々』といった意味で用いられる。

新型コロナウイルスの影響で中断されてきた、長岡京市の友好都市・米国アーリントンとの中学生国際交流が、今年は4年ぶりに再開することができた。

4月25日に長岡京市を出発した16名の中学生訪問団が、5月5日、無事に帰国し、先日、その成果を報告するため訪れてくれた。

その際のみんなのはち切れんばかりの笑顔は、まさに「The sky is the limit」。そんな表現がぴったりだ。

アーリントンとの中学生国際交流は、平成17年度から実施。新型コロナの影響で令和2年から4年にかけての休止期間を経て、今回16回目の実施。これまで、のべ325名の生徒たちが交流の輪をつないできてくれた。

今回も、アーリントンの16家庭がそれぞれ子どもたちのホームステイを受け入れて下さった。

生徒たちは、滞在中、アーリントン高校やオトソン中学校、ダーリン小学校、ミニットマン専門高校の学生たちとの交流のほか、ハーバード大学、タウンミーティング、ケーブルテレビ局の見学といったプログラムにも参加。もちろん、本場の美味しい超特大ハンバーガーを食べたり、フェンウェイパークでのボストンレッドソックスの試合観戦といったお楽しみも。

毎回感じることだが、渡米前に決意を語ってくれた時の顔と訪米の経験を語ってくれる顔は明らかに異なる。人はこれだけ短期間で大きく成長したくましくなるのだ。

きっと、その目は、空の遥か彼方を見つめているはずだ。

アーリントン短期留学帰国報告会

5月12日 ビジョンの持つ力

1998年、横浜ベイスターズ(当時)の監督として38年ぶりのリーグ優勝に導いた名将・権藤博さんは、日経ビジネスのインタビューで、組織の強さについて、次のように語っている(2019年4月8日号)。

意外かもしれないが、チームワークのことなど考えなくてよい。チームは個の集まり。個が互いに競い合い力を高めることでチームも強くなる。組織のトップの仕事は、個の集まりであるチームに目標を与えることだと。

リーダーの仕事とは明確な目標、すなわちビジョンを示すことにある。

この記事を読み、簡潔ながら壮大かつ重厚な一言で、偉大なるリーダーが、見事に自らのビジョンを語った一場面を思い出した。

紀元前の中国春秋戦国時代、秦による中華統一への道のりを描いた歴史漫画『キングダム45巻(原泰久)』の中の一コマだ。

戦国の七雄が覇権を争うなか、秦の王都咸陽を訪れた斉国王・王建。

滅びる国が必ず生じる中華統一など、人々の苦しみを生み出す汚濁でしかないと主張する。

そして、中華統一を目指す秦王・嬴政(後の始皇帝)に対し、亡国の民を救済する方法はあるのかどうかと問う。

「この中華統一の成功は全中華の民を一手に実効支配するものにかかっている。

だが、それは絶対“人”であってはならない。」

王が絶対的な支配者として権力を手にしていた時代、人が支配しないのであれば、何が支配するのか?

嬴政は一言、「“法”だ。」と答える。

五百年の騒乱の末、平和と平等を手にする「法治国家」を生み出すことこそが、この一言に込められた嬴政の示すまさにビジョン。

この言葉に、味方だけではなく敵もまた、抗いがたい魅力を感じ、次の行動へと人々を衝き動かす。

これこそが、心を揺さぶるビジョンの持つ力なのだ。

4月28日 長いトンネルを抜けて

日本は比較的狭い国土の2/3を山地が占め、急峻な山々も多く、それらが入り組んだ地形を生み出している。

その結果、世界各国と比較をしても長いトンネルが非常に多いそうだ。

確かに、高速道路を利用していてもかなり長く感じるトンネルに出会うことも多いように感じる。遠出のドライブの一つの醍醐味だともいえよう。

そんなトンネル大国日本で、最も長い道路トンネルはどこか。ご存知だろうか?

私は、てっきり群馬県と新潟県をつなぐ「関越トンネル(全長1万1,055m)」だと思い込んでいたが、正解は首都高速中央環状線の「山手トンネル」。総延長はなんと18.2kmの地下トンネル。2015年(平成27年)の全線開通によって、関越トンネルを追い抜き日本一の座に輝いた。

ちなみに、世界一長い道路トンネルはノルウェーの首都オスロと西部都市ベルゲンをつなぐ欧州自動車道E16の「ラルダールトンネル」で、全長は24.5km。あまりにも長いため、ドライバーの疲労軽減を目的に6km置きに色鮮やかな道路照明区間が設けられており、インターネットで画像を見る限り美しいトンネルだ。こんなトンネルなら魅力的だろう。

こちらは、とても暗く、とても、とても長いトンネルだった。

GW明けの5月8日。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、これまでの2類から5類へと見直される。

3年を超える長い期間、市民の皆さんには、様々な行動や活動の制限によって多くのご不便、ご迷惑をおかけしてきたが、ご協力とご理解をもって、今回、一つの大きな節目を迎えることができる。

医療や介護、福祉の関係者の皆さんのご尽力、学校や子育てなど現場でのご対応、事業を行っておられる方々のご協力、そして市職員の皆さんも数多くの対策に汗をかいてくれた。

それらすべての皆さんに、まずは一つの区切りを迎えた今、改めて感謝申し上げたいと思う。

これまでトンネルの出口の明かりさえ見えない日々が続いてきた。

やっと見えてきた出口。

その先には、コロナ前の豊かな日常に加え、コロナによって変化し、より強くなった、新しく素晴らしい風景がきっと待っているはずだ。

新型コロナウイルス感染症対策本部会議

4月21日 坂本龍一さんを追悼して

世界のサカモトこと音楽家の坂本龍一さんが先月28日、71歳という若さで亡くなられた。

さる2月のある音楽番組(朝日放送/関ジャム 完全燃SHOW)で特集された坂本龍一さんのインタビューで語られる言葉の説得力、背景にどっしりとある思想性に感銘を受け、2月24日付けの当欄でも、AIをめぐる見識を引用させていただいた。その後、映画「ラストエンペラー」を久々に見直すなどしていた矢先の訃報に驚きを隠せない。

私たちの世代にとって坂本龍一さんの曲と言えば、映画「戦場のメリークリスマス」の『Merry Christmas Mr. Lawrence』や栄養ドリンクのCMソング『energy flow』を思い浮かべる方も、多いのではないだろうか。奏でられるピアノの旋律がとても印象的で、ついつい頭の中でリフレインしてしまう。インストゥルメンタルの曲で、メロディーを口ずさむことができる曲はそうそうない。

私にとっては、『Put your hands up』という曲が記憶に残っている。

TBSの筑紫哲也「NEWS23」のテーマソングで、調べてみれば1997年から2005年ごろまで使われていたようだ。

世紀の変わり目をはさみながら、それまでに経験したことのないような出来事や事件が相次いだ。その時代の世相を一言で表せば「混沌」だと思う。国際情勢を見渡しても、経済状況を鑑みても、日本という国が停滞から抜け出せない時期であり、将来に対してあまり明るい展望が描きにくい。そんな時代だった。

だからこそ、一日の終わりに聞く癒しの調べが当時も、そして今もなお、記憶に刻まれているのかもしれない。

生前から、自らをピアニストではなく作曲家であり表現者であると強く意識されていた。

前段のインタビューでも、「人の曲を弾くことはつまらない。自分の音楽を表す一番やりやすい方法としてピアノを弾いているだけ。」だと語っている。

そんな時代を切り取り表現する偉大なアーティストが一人この世を去られた。

残された功績に敬意を表すとともに、心より哀悼の意を表したい。

4月14日 天命を知る

4月11日は不肖、私の誕生日。

お祝いをする齢でもないし、例年、あまり気に留めることもない。

一応、家族が用意してくれたケーキをありがたくいただく程度。メールやSNSでいただく祝意はいくつになっても嬉しいものだが。

ところが、今年は50歳という節目。やはり、いつも以上に意識をしてしまう。ほんの少し。

いよいよ50代世代に突入するわけだし、人生100年時代、欲張ってそこまで生きるとして、折り返し地点を通過したこととなる。往路から復路へ。

20代を振り返れば、遊びまくった大学時代から、就職での挫折を経験し、少しまじめに勉強し始めた大学院時代へ。孔子に言わせると遅いのだろうが、一応「学を志す」。その延長線上で、秘書として政治の現場に飛び込む。偶然か、必然かは少し横に置いておこう。とにもかくにもがむしゃらだったし、素晴らしい先輩方や仲間にも恵まれ、社会について多くのことを学んだ。何より面白かった。

30歳を目前に「立つ」ことを決意した。多くの皆さんに支えていただき、30代は京都府議会議員として全力で駆け抜けた。この頃の出会いや経験が、今現在の自分自身の血肉なっていることは間違いない。本当に楽しかった。

迎えた40代は、お陰様をもって、市長として仕事に邁進させていただくことができた。府議から市長への転身を決意した際、「不惑」というには少々心もとなかったかもしれないが、人生の大きな転換点、それなりの覚悟はしたつもりだ。

そして50歳のいま。自分自身にとっての「天命」とは何か。見つめ直している。

先日、新入職員の皆さんとの「対話のわ」のなかで、ある一人の職員さんに問われた。

「市長の夢は何ですか?」

まっすぐで、純粋なその問いに、しばらくの間考え込み、頭の中で探り探り、やっとのことで返答する。

きっと、迷いなく即答できるようになったとき、「天命」を知ったことになるのかもしれない。

まだまだ長い人生は続いていく。

4月7日 大きな岩 小さな岩

新しい年度のスタートです。年度初めにあたり、一つの寓話をご紹介したい。

ある教授が、教室の教壇の上に大きな壺を用意します。

その壺に、いっぱいになるまで岩を詰めて、学生たちに聞きます。

「この壺は満杯か?」

学生たちは「はい」と答えます。

「本当に?」そう言いながら教授は、バケツ一杯の砂利を取り出し、先ほどの壺に目いっぱいまで流し込み、もう一度聞きます。

「この壺は満杯か?」一人の学生が「多分違います」と答えます。

「そうだ」と言いながら、今度は砂の入ったバケツを取り出し、また壺に流し込みます。

「これで満杯か?」

学生たちは声を揃えて「いや」と答えます。

今度は水差しを取り出し、壺の縁までなみなみと水を注ぎます。

そして最後に、「私が何をいいたいか分かるかな?」と問いました。

(『会社はなぜ消滅したか/読売新聞社会部(新潮文庫)』より)

さて、この寓話が伝えようとしているメッセージは何だろうか。

満杯に見えてもまだまだ入る余地はある。

日々の仕事において、スケジュールが目いっぱいに見えたとしても、努力次第でさらに予定を入れることができるし、もっともっと仕事をすることができるはず。

私もそうであったように、一読して、そう諭している寓話だと捉えた方も多いのではなかろうか。

実は、この寓話には続きがある。

教授は学生たちにこう伝えます。

「大きな岩を先に入れない限り、それが入る余地は、その後二度とない。私が伝えたいことはそういうことなんだ。」

そして問います。

「君たちの人生において“大きな岩”とは何だろう?」

私たちにとって“大きな岩”とは人生における“大切なもの”に他ならない。

それは、仕事であるかもしれないし、愛する人や家族かもしれない。はたまた趣味や奉仕活動かもしれない。きっと、それは一人ひとり違うはずだ。

皆さんにとって“大きな岩”は何か。

年度初めに少し考えてみてはいかがだろうか。

市職員との対話のわ