歴史資料展示室の整備がはじまっています!(令和7年12月 愛称が決まりました)

- ID:14902

歴史資料展示室って、こんなところ!

本庁舎2階に歴史資料展示室を、その資料保存施設として7階に歴史資料収蔵庫をつくっています(令和8年12月完成予定)。

見たり触れたりすることで長岡京市の歴史文化の魅力を感じ、訪れた方がそのまま市内へ繰り出したくなるような場所を目指して、令和6年度より、整備を進めています。

このページでは、2階の歴史資料展示室について、ご紹介します。

- 歴史資料展示室の愛称が決まりました(令和7年12月)

- 歴史資料展示室の愛称に投票をお願いします(令和7年12月)

- 歴史資料展示室の愛称募集にたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました(令和7年11月)

- 歴史資料展示室の愛称を募集します!(令和7年9月)

- 展示室の概要(令和7年5月)

歴史資料展示室の愛称が決まりました!(令和7年12月)

歴史資料展示室の愛称にご投票くださった皆さま、本当にありがとうございました。

総数2,153件の投票をいただいた結果、歴史資料展示室の愛称は、

「長岡京市まちなかミュージアム れきしる長岡京」に決定しました。

■愛称

長岡京市まちなかミュージアム れきしる長岡京

■ふりがな

ながおかきょうしまちなかみゅーじあむ れきしるながおかきょう

■愛称に込めた思い

・長岡京市まちなかミュージアム

当展示室の基本方針の、市内全体を大きな博物館に見立てる「まちなか博物館ネットワーク」を訴求するシンプルなネーミング。

・れきしる長岡京

長岡京市の歴史を知る場所として、気軽に口にすることで歴史への敷居が下がり、過去・現在・未来をつなぐきっかけとなるように。

なお、今回の愛称募集には、市内・市外の方を合わせて総数547件のご応募をいただきました。

ご応募いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

【終了しました】歴史資料展示室の愛称に投票をお願いします(令和7年12月)

10月に行いました歴史資料展示室の愛称募集には、市内・市外から合計547件のご応募をいただきました。ありがとうございました。

その中から、1次審査を経て、以下を最終候補として選定しました。

皆さまの1票で、歴史資料展示室の愛称が決まります!

ぜひ、投票にご参加ください。

投票期間:令和7年12月4日(木曜日)から12月10日(水曜日)まで【終了しました】

投票方法:長岡京市公式LINEお友だち登録者による投票

※投票は、1人1回、1案のみとさせていただきます。

※原則はLINEでの投票をお願いしておりますが、携帯端末やLINEアプリをお使いでない方は、文化財保存活用課にご連絡ください。

■1次審査の結果について

愛称の最終候補は、以下のとおりです。

候補① 長岡京まちなかミュージアム れきしる長岡京

候補② 長岡京歴史ミュージアム れきしる長岡京

候補③ 長岡京まちなかミュージアム コトシル

候補④ 長岡京歴史ミュージアム コトシル

候補⑤ 長岡京まちなかミュージアム NagoMu(なごむ)

候補⑥ 長岡京歴史ミュージアム NagoMu(なごむ)

- 施設の性格を表しやすいという観点から2作品(分類A)を、気軽に親しんでいただく観点から3作品(分類B)を選定しました。より多くの方に展示室に関わっていただくため、愛称は、分類Aの2作品と分類Bの3作品を組み合わせて「A+B」とし、最終候補は上記の6点とします。

- ひらがな・カタカナ等、表記の違う愛称は、読み方が同じでも別の愛称として扱っています。

- 投票の結果をふまえ、最優秀愛称を決定しますが、必要に応じて補正・修正させていただく場合があります。

5作品の「愛称に込めた思い、名づけの理由など(全文)」は、以下のとおりです。

| 愛称 | ふりがな | 愛称に込めた思い、名づけの理由など(全文) | 分類 |

|---|---|---|---|

| 長岡京まちなかミュージアム | ながおかきょうまちなかみゅーじあむ | 基本方針とコンセプトを訴求するシンプルなネーミングを考えました。 | A |

| 長岡京歴史ミュージアム | なかおかきようれきしみゅーじあむ | 長岡京と言う都があったことが、あまり他府県の方に知られていないのでカッコ良い名前で行って観ようとなって欲しく名付けました | A |

| れきしる長岡京 | れきしるながおかきょう | ①長岡京市の歴史を知り、コンセプトとされている過去から現在、未来へ繋ぐきっかけになればと思いました。当初「れきしる」を検討しておりましたが、念のため被っていないか調べると石川県の歴史館の愛称としても使用されているようなので、プラス長岡京を加えてみました。 ②かつて都があった長岡の「歴史を知る」場所として、気軽に市民が「れきしる」と口に出せる愛称が、歴史への敷居が下がって遊びに来やすくなると思いました。 ※2名の方からご応募をいただきました | B |

| コトシル | ことしる | 1.古都知る→コトシル。古都長岡京の南部と一部市域が重なる長岡京市。長岡京市の昔からの歴史を知ることができる。2.歴史のできごとを知る、現在の長岡京市のことを知る→コトシル。昔のできごとのみならず、現在の長岡京市のこと、未来に向けたことを知ることができる。 | B |

| NagoMu (なごむ) | なごむ | 長岡京市(Nagaokakyo city)からN、a、g、oをとり、博物館(Museum)からM、uをとって合わせて“NagoMu(なごむ)”と名付けました。市内だけでなく市外からの来館者が長岡京市の歴史に触れて、学び感じ取り交流する事で”なごむ”ような空間となることも期待して意味を込めました。 | B |

LINEのお友だち登録をしていない方の投票方法

これから長岡京市公式LINEにお友だち登録・投票をされる方は、以下のリンクから登録をお願いします。

長岡京市公式LINEお友だち登録・投票はこちらからできます

(別ウインドウで開く)

また、携帯端末やLINEアプリをお使いでない方は、長岡京市文化財保存活用課にご連絡ください。

※投票は、1人1票、1回のみです。複数回の投票を防ぐため、投票される方のお名前等を伺いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

愛称募集にたくさんのご応募をいただき、ありがとうございました(令和7年11月)

令和7年10月1日(水曜日)から10月29日(水曜日)にかけて実施しました、歴史資料展示室の愛称募集について、たくさんのご応募をいただきました。ご応募いただいた皆さま、本当にありがとうございました!

ただいま、応募作品の集計、1次審査を行っております。

1次審査の結果を踏まえ、11月下旬から12月にかけて、「長岡京市公式LINEお友達登録者による投票」を行い、令和8年1月には結果を発表する予定です。

具体的な日程等が決まりましたら、このページで改めてお知らせします。

【終了しました】展示室の愛称を募集します!(令和7年9月)

愛称募集の目的

長岡京市の歴史文化の特徴「7つのものがたり」を発信していく場所として、誰もが一度はのぞきたくなる、そして何度も来たくなる、ステキな愛称を募集します。

展示室の概要は、以下「展示室の概要」をご覧ください。

応募はこちらのフォームから(令和7年10月29日で募集は終了しました)

募集要項・応募用紙

応募資格・基準

(1) どなたでも応募できます。※応募者が未成年(18歳未満)の場合、保護者の氏名・電話番号の記載が必要です。

(2) 応募点数は応募フォーム・応募用紙1枚(メール・郵便等は1通)につき1案です。

(3) 一人で複数案を提出することは可能とします。

審査基準

募集期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月29日(水曜日)まで ※期限内必着

応募方法

(1) 応募フォーム

フォームはこちら (令和7年10月29日で募集は終了しました)

(2) 応募フォームでのご応募が難しい方は、応募用紙をご利用の上、電子メール・FAX・郵送・持参のいずれかにてご応募ください。

電子メールで応募される場合の件名は、【長岡京市歴史資料展示室】愛称募集 としてください。

応募用紙は、以下からダウンロード、もしくは長岡京市文化財保存活用課(長岡京市立図書館3階)、市内施設でも入手できます。

募集要項・応募用紙

【応募用紙の提出先】

長岡京市文化財保存活用課

〒617-0824 京都府長岡京市天神4丁目1番1号 長岡京市立図書館3階

電話:075-954-3557 FAX:075-954-8500

電子メール:[email protected]

※電子メールで応募される場合の件名は、【長岡京市歴史資料展示室】愛称募集 としてください。

記載事項

①愛称(使用できる文字は、常用漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号)、ふりがな

②愛称に込めた思い、名づけの理由など

③応募者の氏名(ふりがな)

④年齢

⑤住所

⑥電話番号

⑦メールアドレス

※応募者が未成年(18歳未満)の場合のみ、保護者の氏名、電話番号

選考方法

以下の2段階により審査を行います。

(1) 1次審査

長岡京市が設ける愛称審査委員会において、応募作品の中から複数候補を選定します。

(2) 2次審査

1次審査で選定された候補作品について、「長岡京市公式LINEお友だち登録者による投票」を行い、それをふまえて最もふさわしい愛称(以下、最優秀愛称)を決定します。

なお、選考の結果同点となった場合は、抽選で決定します。

※投票の詳細等については、改めてこのページ上でご案内します。

選考結果の公表

結果発表は、令和8年1月頃を予定しています。

採用決定者本人に通知するとともに、市広報紙、市ホームページなどで発表します。

採用決定者には、長岡京市の歴史文化に関する記念品を贈呈します。

(同一愛称の作品が複数あった場合、記念品贈呈者は抽選で決定させていただきます。)

また、令和8年12月に開催予定の、歴史資料手展示室オープン記念式典にご招待する予定です。

最優秀愛称は、歴史資料展示室の愛称として、市役所庁舎や展示室、広報等に広く活用します。

その他

(1) 最優秀愛称の著作権・商標権その他一切の権利は長岡京市に帰属するものとします。

(2) 最優秀愛称の使用にあたっては、原案を尊重しながら、必要に応じて補正・修正させていただく場合があります。

(3) 「記載事項」の記載がない場合は、応募無効とする可能性があります。

(4) 応募用紙等は返却いたしません。

(5) 応募に際して提出いただいた個人情報は、愛称募集に係る業務に限って使用します。ただし、最優秀愛称については、その応募者の氏名を公表する場合があります。

(6) 採用後に第三者の権利侵害の恐れがあることが判明した場合、採用を取り消します。

(7) 応募に係る費用は応募者の負担とします。

(8) 選考結果に対するお問い合わせには、一切応じることができませんのでご了承ください。

(9) 応募をもって、これらの事項に同意したものとみなします。

SENSE長岡京でも紹介されています

長岡京市のサブサイト「SENSE長岡京」で、歴史資料展示室の愛称募集について掲載されています。

職員が、展示室にかける想いも語っていますので、ぜひチェックしてみてください。

長岡京市役所内に歴史ミュージアム誕生!愛称を募集します(別ウインドウで開く)

展示室の概要

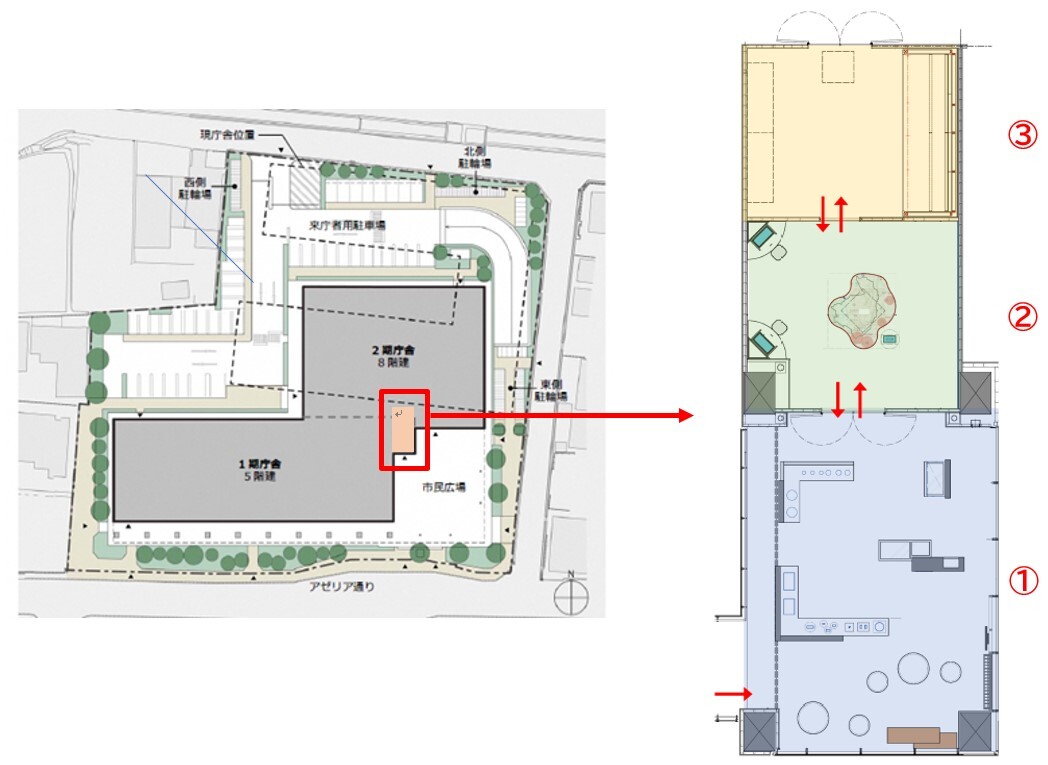

場所

新庁舎2期庁舎2階

▼各室について、詳しくはこちらから

①「歴史を見つける」常設展示エリア

⓶映像・体験型コンテンツの常設展示エリア

③企画展示エリア

開館の時期(予定)

令和8年12月

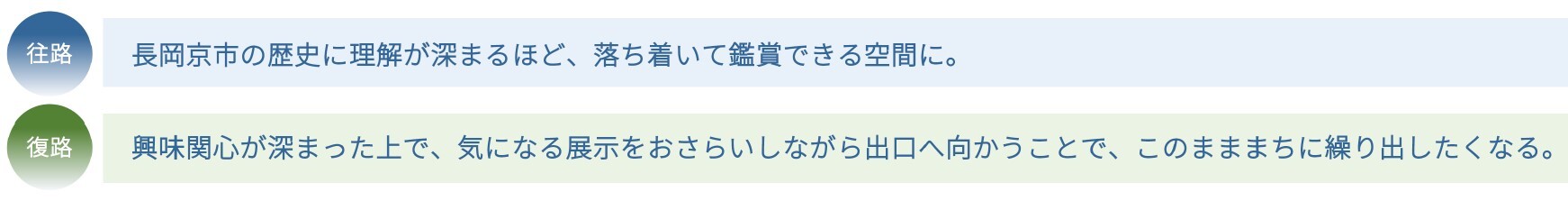

基本方針

市内全体を大きな博物館に見立て、市内に点在する文化財やその周辺環境を保全しながら、展示・公開に供し、それぞれをネットワークでつなぐ「まちなか博物館ネットワーク」の中心施設として、また、これまで大切に受け継がれてきた文化財・歴史文化を後世へ継承していくため、以下の4つを定めます。

① モノとつながる

文化財・歴史文化と同時に、それを生み出した背景を調査研究し、その結果を反映させた、実物資料に親しむことができる場を提供します。

② ミライへつながる

過去から現在を学び、未来を考える場を提供することで、未来のまちの姿を描いていく契機とするとともに、文化財・歴史文化を地域の財産として受け継いでいく意識を醸成し、未来への継承を促進します。

③ マチとつながる

市域に分布する文化財や歴史文化、展示施設等の情報を提供するビジターセンター機能を通じ、市内各地への誘導・周遊を喚起します。

④ ヒトがつながる

庁舎内に複合的に設けられる利点を活かし、だれもが気軽に立ち寄ることができる場とし、交流の機会を創出します。また、文化財・歴史文化のハブ機能を担うことで、にぎわいの創出、交流人口の増加に寄与し、その循環を目指します。

コンセプト

過去と現在、未来をつなぐ、「7つのものがたり」を発信する

※7つのものがたり…長岡京市文化財保存活用地域計画(別ウインドウで開く)でまとめた、本市の歴史文化の7つの特徴。

| 1 | きわめて高い利便性!人とモノ、文化をつなぐ要衝の地 |

京都盆地の西の玄関口、交通の要衝として栄え、街道沿いの民家や道標などが今に歴史を伝えます。現在も、その利便性により、ベッドタウンと産業が共存しています。 |

|---|---|---|

| 2 | 巨大な古墳が出現!大王の息吹を体感 |

古墳時代、大小さまざまな古墳がつくられ、現在もその息吹を体感することができます。当時の暮らしがわかる遺跡も数多く見つかっています。 |

| 3 | ここがみやこ!「長岡京」王城の地 |

518年に「弟国宮」、784年に「長岡京」と2度にわたって都が置かれました。幻の都の解明に人生を捧げた中山修一氏の記念館も市内にあります。 |

| 4 | 幽閑とにぎわい!信仰と遊観の地 |

勝龍寺や楊谷寺、乙訓寺、光明寺、長岡天満宮など、信仰の地として、江戸時代の復興以降は周辺環境も含めた遊観の地として、多くの人々に親しまれています。 |

| 5 | 自治と戦乱の舞台!西岡衆と細川藤孝 |

戦国時代、周辺地域とともに西岡衆と呼ばれる連帯により暮らしが営まれました。細川藤孝が入った勝龍寺城は、山崎合戦で明智光秀の拠点となり、天下統一の舞台となりました。 |

| 6 | 京都の繁栄を支えた!京都近郊農村のくらし |

京都の近郊農村として都を支えながら、地域ならではの庶民文化や伝統行事、食文化などが栄えました。また、用水確保やそれにまつわる歴史文化も残っています。 |

| 7 | ピカイチ特産物!竹とタケノコ |

乙訓地域の竹は竹材として古くから利用され、またモウソウチクの良質なタケノコは京都式軟化栽培により本市を代表する特産物として、現在も広く知られています。 |

設置の目的

本市では、『長岡京市史』の編纂事業を契機として、公共施設等の再編で新たな博物館施設の建設を模索し、平成26年に「(仮称)長岡京市ふるさと資料館基本構想」を策定しました。一方、市役所本庁舎の建て替えが進められるなかで、歴史資料展示室(2期庁舎2階)、歴史資料整理室・収蔵庫(同7階)を整備し、「(仮称)長岡京市ふるさと資料館」の具現化の一つとして設置することとなりました。

この歴史資料展示室は、博物館施設の「博物館機能」だけでなく、「集客・交流」事業及び「誘導・周遊」事業による「ビジターセンター機能」も担うことで、まち全体を大きな博物館と見立てる「まちなか博物館ネットワーク」の中核施設としての役割を果たすものです。

1.博物館機能

① 調査・研究事業…本市及び近隣地域に伝世した、文化財・歴史文化や人々の営みを対象に、市民や他機関との連携を推進し、調査・研究を進める

⓶ 収集・保存事業…寄贈や購入による計画的かつ継続的、体系的な資料の収集と、環境整備やデジタル化等による資料の保存、また修理を行う

③ 展示・情報発信事業…本市の文化財・歴史文化の価値や魅力を、わかりやすく紹介・発信し、市民や観光客にそれらがもつ価値や魅力を広く共有する

④ 教育・普及事業…実物資料を活用したワークショップ等により、調査・研究によって蓄積された知見や情報、人材を活用する

2.ビジターセンター機能

⑤ 集客・交流事業…本市の文化財・歴史文化を活かした事業を行い、主体的・対話的な学びの中で市民や来館者による交流を創出する

⑥ 誘導・周遊事業…市民や来館者を、市域に分布する文化財・歴史文化等へ誘い、周遊を促進し、市内各地へのにぎわいを波及させる

広さ

全体 ▷ 136.36平方メートル

「歴史を見つける」常設展示エリア ▷ 70.71平方メートル

映像・体験型コンテンツの常設展示エリア ▷ 31.09平方メートル

企画展示エリア ▷ 34.56平方メートル

入館料

無料

各エリアの紹介

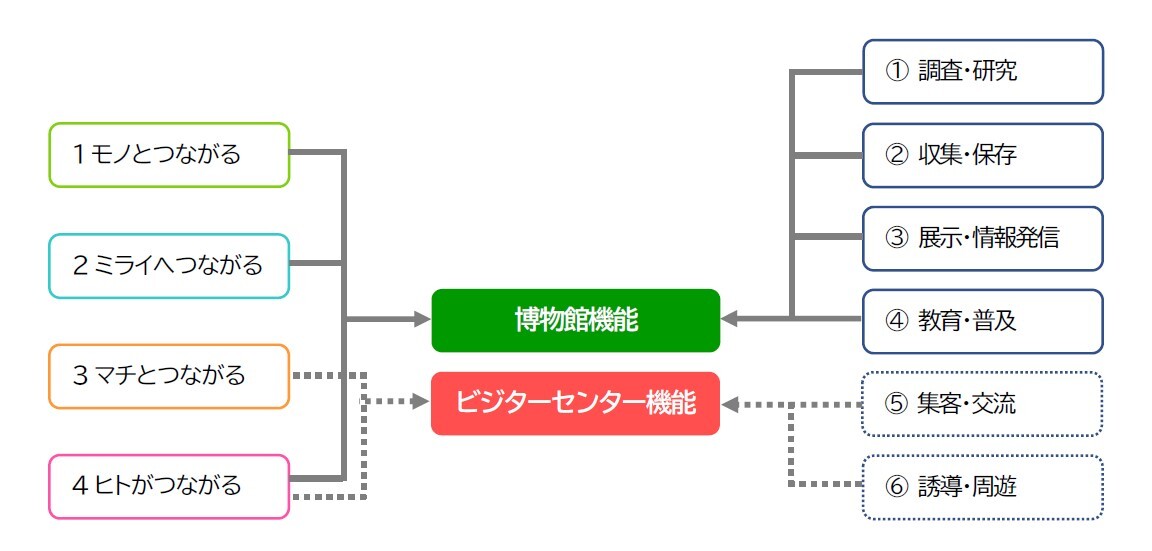

「歴史を見つける」常設展示エリア(イメージ)

「歴史を見つける」をコンセプトに、暮らしになじみ深いテーマごとに展示するエリア

◀プロローグ映像

旧石器時代から近現代に及ぶ長岡京市の特徴的な歴史トピックを、時代を追って紹介する映像を放映

◀テーマ展示

長岡京市から出土した考古資料を展示

この展示では、同じ資料を2つの角度から楽しむことができます。一方は、豊富な解説を読みながら鑑賞する方法。もう一方には、解説が一切なく、さらにあえて資料の一部に焦点をあてることで、資料そのものをじっくり鑑賞する方法。これにより、知識を深めるだけでなく、感覚で資料を楽しむことが可能です。

また、時代や資料ごとに分けるのではなく、「食べる」「装う」「祈る」といった、身近な暮らしのテーマごとに展示をすることで、これまで歴史になじみの薄かった方々にも親しんでいただけるような工夫を凝らしています。

◀めぐるカード&サイネージ

市内観光名所や資料の情報を記載した持ち帰り可能なカード、タイムリーな情報発信を行うデジタルサイネージを設置

映像・体験型コンテンツの常設展示エリア(イメージ)

『長岡京市文化財保存活用地域計画』でまとめられた、本市の豊富で多様な歴史文化の特徴「7 つのものがたり」を、デジタル展示を通じて楽しむことができます。映像やハンズオン、インタラクティブな手法を用い、大人だけでなく子どもたちもその魅力に出会えます。

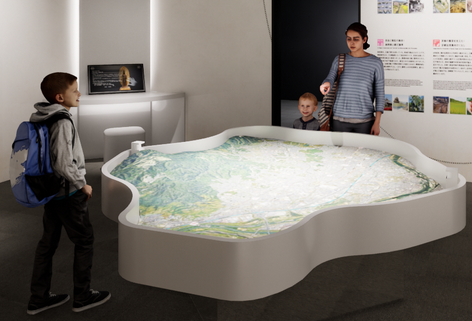

◀7つのものがたりマップ(仮称)

乙訓地域の地形を立体模型で再現。プロジェクションマッピングを用いて「7つのものがたり」を紹介し伝えます。一方的に説明を聞くだけではなく、模型上で操作しながら「7つのものがたり」への理解を深められます。

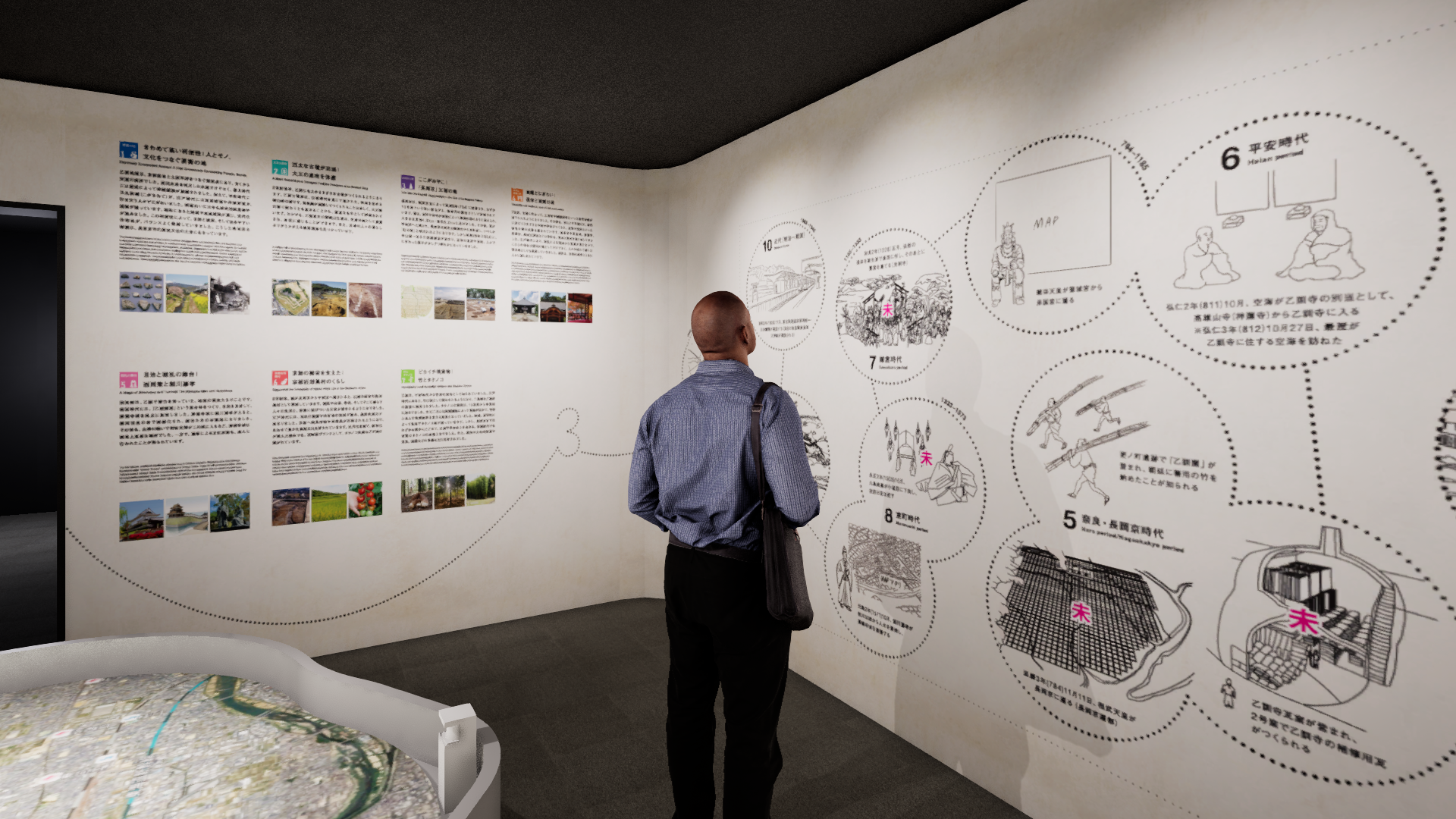

◀長岡京市年表タッチウォール(仮称)

旧石器時代から現代までの長岡京市の歴史を年表グラフィックで紹介するインタラクティブウォール。各時代のイラストに手をかざすと、その時代が鮮やかに色づき動き出します。

◀手のひら3Dアーカイブス(仮称)

ヘッドセットなどを装着せずに立体映像を見ることができるディスプレイで、3Dの文化財を、自身で触っているかのように鑑賞できます。国の重要文化財である乙訓寺十一面観音立像のほか、「手に取って見る」ことが不可能な建造物や、普段は公開されていない文化財など、日頃見ることが難しいものを取り上げます。

企画展示エリア(イメージ)

様々な形態の資料を展示できる環境を整えることで、調査・研究の成果を公開する場として、他機関との共催による展示や、常設展示の内容の一部をさらに深めます。

①壁面展示ケース

絵図や仏像などの大きな資料も展示できます。

②③覗きケース

細かく描写された絵巻物なども、細部までしっかりと鑑賞できます。

④行燈ケース

360度から資料を鑑賞できます。