中小路市長の雑感日記(令和6年度バックナンバー)

- ID:14168

6年度の雑感日記(ページリンク)

3月28日 言葉の軽重

新聞やテレビ、インターネットを通じて、私たちは世界で起こる様々な出来事を知り、目にすることができる。たとえ戦地のように危険なところであろうとも、そこで何が起こっているかを部分的にではあるが、安全な場所にいながらも知ることができる。

こうしたことが可能なのは、言うまでもなく、伝えるという使命感のため、危険をかえりみず現場で取材にあたるジャーナリストたちが存在するからだ。

パレスチナ自治区ガザにおいて、2023年10月のイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘開始以来、200名を越えるジャーナリストが命を落としているそうだ。

自分たちが発信しなければ、今ここで起こっている事実を世界に届けることはできない。そんな矜持が彼らを大きく突き動かしている。

先日も、朝日新聞の通信員ムハンマド・マンスール氏がミサイル攻撃によって死亡したとの記事に触れた。享年29歳。

昨秋の彼のルポには、悲惨な現実を目の当たりにし「もう、私は世界を信じることができない。」「ただ、それでも、私は言葉を書き、写真を撮りづけるしかない。」そう書き残されている。

その場にいて、直接目にし、実際に触れた者だけが持ち得る説得力。言葉の重みが、ずっしりと押し寄せ、心にのしかかる。

翻って、私たちの周りにはあまりにも軽い言葉があふれていやしないだろうか。

インターネットやSNSの普及により、私たち自らが言葉を発する機会は格段に増えた。そんな言葉の等比級数的な増加に反比例するかのように、言葉が軽くなっている。そんな気がしてならない。

もちろん、好きなように言葉を語る自由は担保されなければならない。

言葉の価値を評価する基準は多様だろうし、一律に判断されるようなものでもない。

しかし、経験や体験あるいは深い思考を通じて絞り出された言葉と、ポッと出た言葉の間にはおのずと軽重が現れてくるのだと思う。言葉を発する者も、言葉を受けとめる者も、そのことに自覚的でなければならない。

今年度も終わりを迎える。

この一年、ここでも数々の言葉を紡いできた。その軽重はいかがであったか、自省しつつ今年度の当欄を閉じさせていただく。

ありがとうございました。来年度もよろしくお願い申し上げます。

3月21日 卒業 おめでとう

歴史輝く 長岡の

文化の香り 高い地に

真理(まこと)の道を 究めつつ

共に手をとり 心をみがき

清く 正しく 進もうよ

とても風の強い日になった。外では木々が激しく揺れている。

それでも、朝方ちらついた雪もやみ、光が差し込む冷たくも凛とした空気で満たされた体育館に、子どもたちの歌声が朗らかに響く。

3月19日。長岡京市立すべての小学校で卒業式が挙行され、737名の児童生徒が学び舎を巣立っていった。

私自身は、市内10ある小学校を教育委員会から指定いただき、毎年順番に参加している。

今年は長岡第5小学校。私の母校だ。

あまり変わらない見慣れた体育館の席に座り、冒頭の校歌を斉唱する。うん。まだ歌詞は見ないで歌える。

一人ひとり丁寧に卒業証書が手渡される風景を見つめながら、およそ40年前、確かにこの場で私も卒業証書をもらったんだ。その時のことはよく覚えていないけれど、まさか将来、市長としてこの場に座っていることは想像すらしていなかった。それだけは間違いない。人生どこでどうなることやら。

我が子たちも、この場から巣立っていったんだ。今は、それぞれ自分たちの目標に向かってしっかり歩んでいる。たくましく育ってくれたけど、小学校を卒業したくらいの時は、もっともっと可愛げがあったかな。

母校だからだろうか、人生のいろんな場面が浮かんでは消えていく。

外はまだ轟々と風が吹きつけている。

疾風に、勁草を知る。

これから大人への階段を一つ昇る子どもたち。困難や試練に立ち向かう場面も出てくるだろう。

今日のような激しい風に耐えてこそ、人としての強さを身に着けていく。

今日、巣立っていった子どもたちが、清く、正しく、進んでいくことを願って止まない。

卒業、本当におめでとう。

3月14日 ドラマ 御上先生

TBS系日曜劇場のドラマ『御上先生(みかみせんせい)』が深い。

東大卒のエリート文科省官僚の御上孝が、省内で左遷され、新たな官僚派遣制度により私立の進学校「隣徳学院」への出向を命じられる。そこで御上は、高校3年生の担任として、生徒たちとぶつかり合いながらも互いに理解を深めていく姿が描かれる。一方、学園の背後には文部科学官僚を巻き込んだ不正の影が見え隠れする。御上はそんな闇に対峙し立ち向かうのだが…。

特に主人公のエリート官僚・御上を演じる松坂桃李さんの演技が光る。エリート然としたクールな言動がドラマに緊張感を与える一方、生徒を見守り、自ら考えることを促そうとする姿勢が垣間見え暖かい。

そんなドラマを象徴する一場面から。

シーンは拘置所の面会室。ガラスの向こうにいるのは教師である母の不倫を暴かれ、家庭が崩壊し父からも虐待を受け、自暴自棄から国家公務員試験の会場で受験生を刺殺した女性犯。こちら側で語るのは校内新聞で不倫を暴露した男子高校生。

そこで、自らが刺殺した受験生もまた虐待を受けていた事実を少年から告げられる。

言葉が出ない二人の様子を見守っていた御上は二人にある映画の話をする。

若いテロリストたちがホテルを占拠し、滞在客を惨殺する。その現場で幼い少年テロリストが客の食べ残したピザを口にし、あまりの美味しさに笑い声を上げる。

そして御上は言う。

「本当に悪いやつは、そこにはいない。

そこにいるのは、貧しい環境で育った少年と人よりほんの少しだけお金を持った観光客だけだ。」

悪が跋扈(ばっこ)する時、犠牲になるのはいつも弱いものたちだ。立ち向かうべき悪はどこにあるのか?

このドラマの深いテーマだ。

3月7日 喜劇ではなく悲劇として

「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇である」

そう言ったのはチャールズ・チャップリンだ。

映画「独裁者」は、世界征服を夢見る狂気にとりつかれたトメニア国のヒンケルと彼に瓜二つのユダヤ人の床屋の二人を軸に、独裁者の裸の王様ぶりや横暴な軍人たちの立ち振る舞いに抵抗する人々の姿がコミカルに描かれた不朽の名作。ドイツのヒトラーを強烈に皮肉った喜劇である。

そんな映画の一場面に、ヒンケルが近隣国の独裁者を自国トメニア国に迎え入れるくだりがある。

少しでも交渉を有利に進めたいヒンケルは、今でいう「マウント」を取るために必死になる。

自分を大きく見せるために写真撮影のポジションを取り合ったり、相手を見下ろす視線を確保するため小細工をしてみたり、挙句の果てには散髪イスの高さを競い合い互いのイスはどんどん高くなって…。喜劇として滑稽さが増せば増すほどに、権力者と周囲で盲目的に取り巻く人々の愚かしさが象徴的に際立ち、現実に起こっている悲劇への痛烈な批判として突き刺さる。

アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領がホワイトハウスで行った会談での激しい口論の様子は大きな衝撃だった。双方の言い分や経過の詳細はその後の報道でもあるし、それぞれの国民、国際社会の反応も様々あるだろう。

ただ、私にはどうみても、大国たるアメリカが戦争で苦しみ弱っているウクライナを相手に、「マウント」を取ろうとしている構図にしか見えなかった。そこには、かつての偉大なアメリカの姿はもはやない。笑える状況にはないことは重々承知しながらも、先ほど触れた喜劇にすら重なって見える、と言えばお叱りを受けるだろうか。

現実にウクライナで起こっていることは悲劇に他ならない。その悲劇を直視し共感することこそが、国際社会には求められる。

2月28日 魔改造の夜

最近ではネットメディアに押され気味だとも言われるTV番組。

私もYouTubeなどはあまり見ないけれど、サブスクのドラマもよく見るし、独自で面白いコンテンツもたくさんある。我が子たちはもっぱらスマホばっかり観ているし、やっぱり若い人の間でTVは旗色が悪いのかなぁとも感じたりもする。

でもでも、なんのなんの。まだまだ面白いTV番組はあるよねー!

つい先日も、そう思わせてくれる番組に出会った。

それがNHK『魔改造の夜』という番組。

2020年から不定期に放送されている技術開発系エンターテインメント。超一流のエンジニアたちがアイデアとテクニックを駆使し、お題として提示される「子どものおもちゃ」や「家電・日用品」などを改造。モンスターマシンに仕立て上げ、勝負を繰り広げるというもの。

その番組に我がまちの企業が出られるとお聞きし、先日の放送を初めて拝見した次第。

今回、出場されたのは言わずもがなの世界的企業「M田製作所」。教員と学生がタッグを組んだ「O阪工業大学」、福岡の農業機械メーカー「Oレック」といったライバルたちと激しい戦いを繰り広げる(名称はすべて番組内での呼称・表記そのまま)。

勝負のテーマは「2mの巨大な脚立をいかに早く25m走らせるか!」

どんな動きと仕組みで走らせる? 出力をあげれば壊れやすいし、頑丈にすると重くなる。左右のバランスも考慮しないとコースから外れるし…。

世界に誇る知性たちが持ち得る技術や知見を総動員して悩み抜く姿、そして一つひとつの課題に対して失敗を重ねながら乗り越えていく姿、そして何よりも人々がチームとして必死に夢中に取り組みながら、喜び合い、涙しあう姿が、見る者に大きな感動と興奮を与えてくれる。

一見、くだらなく見えるようなものに立ち向かうその熱量のすごさ。

果たして、科学の進歩を生み出す原動力とは、こんな自分が本当に面白いと思えることへの情熱や欲求にあるのだろう。日本のものづくりの底力を目の当たりにした。

2月21日 関西アンサンブルコンテスト

フランス語でアンサンブル(ensemble)は、一緒に、組み合わせ・セット、集合・一つのまとまりを意味する言葉で、全体として統一感が取れている様子を表す。

転じて、音楽の世界では2人以上の演奏者による合奏や合唱、重唱などを指す。

個々の奏者が優れた演奏技術を持つことはもちろん、個々が楽器を通して自由に自らを表現すると同時に、調和のとれた一塊としての音楽をつくりあげるところにアンサンブルの魅力がある。

2月11日、京都コンサートホールで開催された『関西アンサンブルコンテスト』では、中学生たちがとても素敵な音楽を披露してくれた。

このコンテストは小学生、中学生、高等学校、大学、職場・一般のそれぞれの部門で、関西各府県のコンテストを経て代表に選ばれた皆さんが出場。全日本アンサンブルコンテストへの予選も兼ねて行われる。

実は今回、中学生の部で京都府代表に選ばれた4校中なんと3校が長岡京市から選ばれるという快挙を果たしてくれた。

中学生の部(後半)の最初に登場したのが長岡第二中学校。長二中は貫禄の3年連続での出場。

演奏したのは「コタンの雪/福島弘和」。コタンとはアイヌ語で「村」を意味する言葉。降り積もる雪の大地で、神に祈りを捧げながら暮らす人々の姿を管打八重奏の力強い演奏で表現してくれた。

続いて、長岡第三中学校が登場。披露した「マカーム・ダンス/片岡寛晶」のマカームとはアラブ諸国やトルコで生まれた古典音楽の一種。管打七重奏で、独特のメロディーによるエキゾチックな雰囲気で会場を楽しませてくれた。

最後は、立命館中学校。打楽器四重奏にて「舞のある風景2014/杉山義隆」を披露。変化するテンポにもかかわらず、息の合った迫力のある演奏を見せてくれた。

もちろん他府県から選ばれた中学生たちも、さすが府県を代表するだけあって、非常にレベルの高い演奏で会場を魅了。中学生たちの実力にただただ感動させてもらう。

とても、とても、とても優雅な休日のひと時を過ごさせていただいた。みんな、ありがとう!

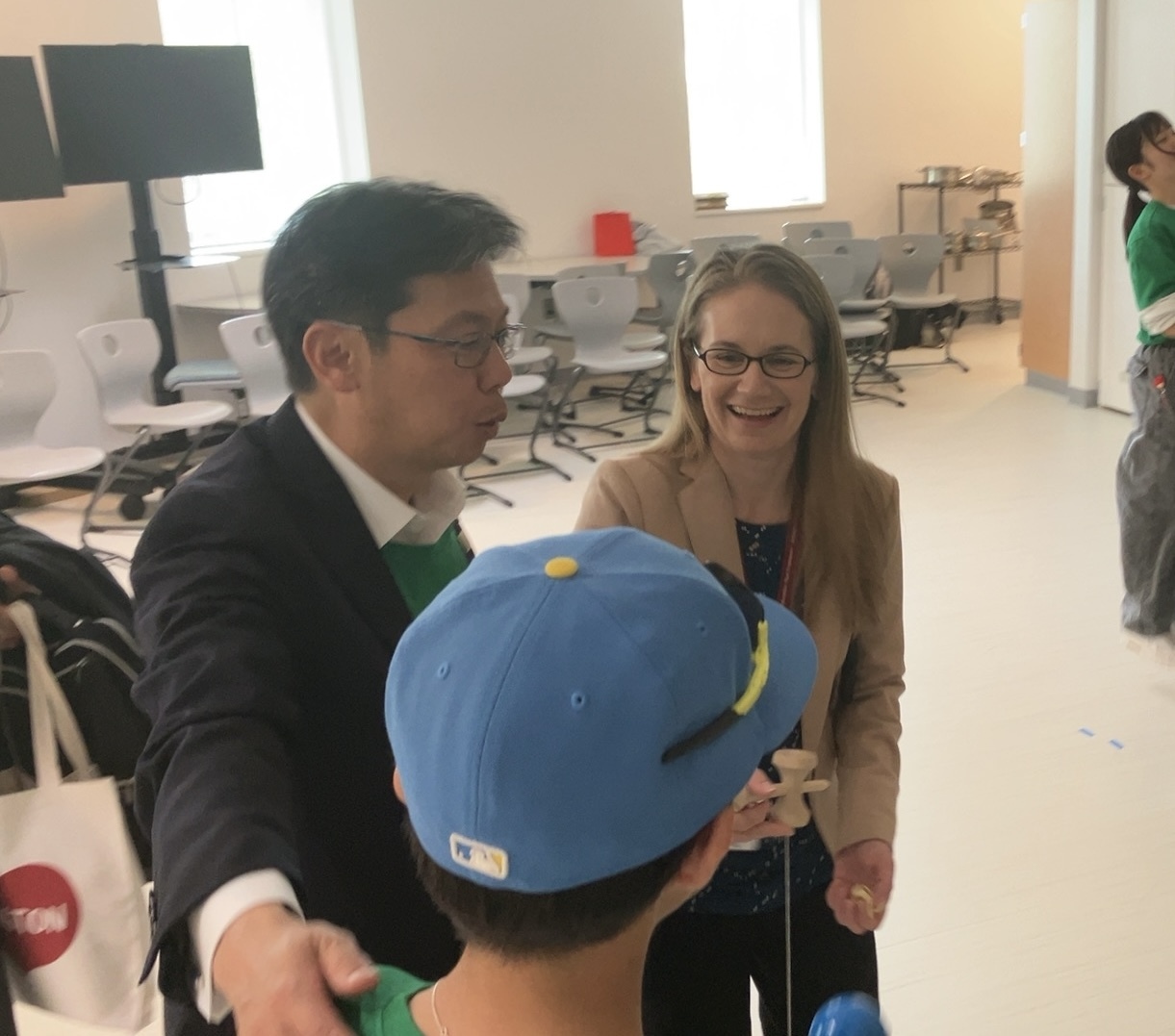

長岡第二中学校、長岡第三中学校、立命館中学校への激励のようす

2月14日 令和7年度予算案を発表

20日に開会する長岡京市議会3月定例会を前に、令和7年度の一般会計等の予算案を発表した。

今回の編成過程においては、人口や地価などが緩やかに伸びるなど安定的に推移し、そのことが税収等にも堅調に反映されていること、令和7年度が総合計画の第2期基本計画(5ヶ年の計画)の最終年度にあたることなどを踏まえ、好循環を維持していくための投資を継続すべく積極的な予算編成を行った。

その結果、来年度一般会計当初予算案の総額は422億円、対前年度比52億6,800万円、14.3%の増となり、昨年度に引き続き過去最高の規模を更新することとなった。

特に、この間取り組んできた新庁舎の整備が、令和8年1月の行政機能の移転、12月の産業文化会館や保健センターの機能移転を含めたグランドオープンを見据え佳境に入り、歴史資料展示室の整備を含め約50億円を計上したことで規模が大きく膨らんでいるものの、その分を差し引いたとしても、過去最大規模の事業量を確保することとなる。

主な事業について、一つ目の柱が、定住促進を促すための子育て・教育環境の充実だ。

民間の保育園の増設や認定こども園移行の支援や深田保育所の再整備、長三小の建替えに向けた設計や学校体育館のLED改修、一人一台タブレットの更新など保育・教育の基盤の新陳代謝に取り組む。

また、今年度より始まった大阪大学大学院を中心とした学術機関と連携した不登校・引きこもり対策も拡充するほか、全小中学校で校内教育支援センターの設置、子ども家庭センターの新設など、よりきめ細かい事業を展開する。

安心・安全のまちづくりの分野では、災害時の情報伝達手段を強化するため屋外拡声スピーカーの設置や要配慮者等への自動起動ラジオの配布、防犯カメラの増設、避難所施設なる学校への災害対策用井戸の公的整備、雨水対策やため池整備などにも取り組む。

にぎわい・交流・共生の基盤づくりの分野においては、JR長岡京駅東口での「ほこみち制度」を活用したにぎわい広場整備や、9月にリニューアルオープンを予定する長岡公園、来春に供用開始を目指す西山公園の整備など民間の創意工夫を活かした新たな魅力づくりに取り組んでいく。

また、阪急長岡天神駅周辺では西側地区でのまちづくりの推進や東側地区での暫定的なロータリー整備や、駐車場事業での収益を利用した公共交通施策の拡充など都市機能の向上に取り組む。

デジタル活用の分野では、自治会運営のデジタル化支援や小中学校におけるデジタルツールを活用した保護者との連絡システムの充実など、市民とのコミュニケーションのデジタル化を推進する。

まずは、およそ1カ月にわたる議会での審議を通じて、予算案を可決いただくとともに、来年度のより充実した事業実施につながるよう議論に臨んでいきたい。

令和7年度予算案記者発表

2月7日 「法」の大切さ

漫画『キングダム』は、中国・春秋戦国時代を舞台に秦が中華統一を目指していく史実をモチーフにした物語だ。私も大ファンで、小欄でも過去に取り上げたこともある。

物語のテーマとして通底しているのは、戦いのない平和な世の中をつくるための中華統一であり、その先には、「人治」から「法治」への社会の転換というビジョンが示される。

最新巻(74巻)にも、それを象徴する場面がある。

ライバル趙と激しい戦いを繰り返す秦は、戦術の一環として小国・韓の南陽を無血開城させる。

この地を治めるため、軍とともに行政官として赴任したのが法家の剛京。彼は、支配される韓人の人心をつかむために手加減をするような儒家的やり方が許せず、韓人に対して厳しい統治を行い不評を買う。

そんな折、秦の兵士が韓人の娘に不貞を働いたことをきっかけにその兄が兵士を刺してしまうという事件が起こる。人々は韓人の兄が処分されるものと思いきや、剛京は軍紀に反した秦の兵士をためらいなく斬首。そして言う。

「法の下に、韓人か秦人、一般人か武人かなど一切関係ない。等しく平等なのだ。」

国家の決定や判断を法律に基づいて行うことを理想とする「法治主義」にしろ、統治される物だけでなく統治する側もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという「法の支配」の概念にしろ、「法」が、近代以降、様々な苦難を乗り越えながら築き上げてこられた民主主義国家の根幹であるということは論を待たない。

しかしながら、昨今、国際社会において、こうした「法」への畏敬の念はうすれ軽んじられるようになりつつあるのではないかと危惧している。

かたや権威主義国家と呼ばれる国々が、「法」を弄び、「法」を利用して人民を支配する「法による支配」と呼ばれる現象が現れてきている一方、民主主義国家と呼ばれてきた国においてすら、軍事力や経済力を背景にした傍若無人なふるまいが目に付く。

今一度、「法」の大切さ・重みについて漫画から学びなおしてみるのも一興ではなかろうか。

1月31日 不寛容の不寛容

寛容であることは美徳である。

寛容な人は、不寛容な人より良い。寛容な社会は、不寛容な社会より望ましい。

いずれも自明なことのように思う。

しかし、もし社会が無制限に寛容ならばどうなるか。

寛容な社会は不寛容な意見に対しても寛容でなければならない。不寛容な意見を排除してしまえば、もはやそれは寛容だとはいえない。よって、不寛容な意見が社会にはびこることになる。そして、最終的には不寛容な人々によって寛容性は奪われ破壊されてしまう。

哲学者のカール・ポパーの言う「寛容のパラドックス」だ。

寛容な社会を維持するためには、寛容な社会は不寛容に不寛容であらねばならない。

ポパーはそう結論付ける。

「不寛容に敏感になれ」

そう激をとばしたのは、99歳のレオン・ワイントラウプさん。ポーランド出身のユダヤ人で、アウシュヴィッツ強制収容所の生存者である。

アウシュヴィッツ解放80年の追悼式典にて若者に対してそう呼びかけた。

「私たち生存者は、異質と見なされることが迫害につながることを身を持って知っている。」

発言は、欧州で台頭する排外主義的なナショナリズムや極右政党の伸長を受けて警鐘を鳴らすものだ。

自ら凄惨な経験をし、家族を失った当事者が歩んで来られた人生を想像すると、言葉の重さがずっしりとのしかかる。

分断や対立を煽るような言説やフェイクが溢れるネットを中心とした言論空間の現状と、それが現実に与え始めている影響の大きさを考えたとき、いかに不寛容と向き合っていくのか。

寛容を守るためには不断の闘いが必要なのかもしれない。

1月24日 選挙で選ばれたものは、何を代表するべきなのか

18世紀後半、イギリス・ブリストル選挙区で対照的な二人の政治家が当選を果たす。

その一人クリューガーは、激しい選挙戦を経た後の祝勝会で次のような演説を行う。

「選挙民は自分たちの選出した議員に指令する権利を持っている。自分自身は選挙民の召使であり、その判断に全面的に従う。」このように述べ、人々から喝采を浴びる。

続いて、演説に登壇したのがエドモンド・バークだ。

「議員は有権者の意見に耳を傾けつつも、有権者から独立した存在である。あなた方が選んだのはブリストルのための議員ではなく、国家全体の利益を代表する議員なのだ。」

政治学における根源的な問い「選挙で選ばれたものは、何を代表するべきなのか」について議論されるときに取り上げられる有名な逸話だ。

前者の「選挙区の代理人としてその意向をそのまま議会に届けるべき」という考え方が「委任代表」と呼ばれるのに対し、後者の「有権者からの信認をもとに、自らが(選挙区を超えた)全体の利益にかなうと信じることを実現するべき」という考え方は「国民代表」と呼ばれる。

20日、ドナルド・トランプ氏が第47代アメリカ大統領に就任した。

気候変動をめぐるパリ協定からの離脱、世界保健機関(WHO)からの脱退、移民の不法入国を阻止するための国家非常事態の宣言など、初日から次々と大統領令に署名し、バイデン政権の政策を転換。これまで掲げてきた自らの主張を実行に移し、支持者たちからは熱狂をもって迎えられているようだ。

もちろん、大統領選挙に勝利した政治家として選挙民との約束を実現することは当然であり、大切なことだ。期待もされるし、スピード感も重要だろう。

一方、米国民すべてがその政策を支持しているわけではない。大きな権力と権限を持つ大統領という立場は支持者だけではなく、国民全体の代表という立場も兼ね備えていなければならないのではないだろうか。

選挙での勝利という結果だけで、すべての政策の実行を白紙委任したと言えるのかどうか。

「選挙で選ばれたものは、何を代表するべきなのか」改めて問い直さなければならない。

1月17日 揺らぐ世界

この年末、話題の映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を観た。

テキサスやカリフォルニアなど連邦政府から離脱した州の同盟からなる“西部勢力”と政府軍の中で内戦が勃発。各地で激しい戦闘を繰り広げられ、就任“3期目”に突入した権威主義的な大統領がいるワシントンD.C.も陥落寸前の状態。そんな中を、戦場カメラマンの主人公たち4人のジャーナリストたちは、大統領への単独インタビューを行うためホワイトハウスを目指す。そこで彼らは、恐怖と狂気に呑み込まれた数々の風景を目の当たりにすることとなる。

「戦争とは、異なる手段を持って継続される政治に他ならない」

この映画を観て、クラウゼヴィッツの「戦争論」にある有名な言葉を思い出した。

政治の破綻の先に戦争があるのだとすれば、そこで待ち受けるのは暴力であり死だ。この映画の映像が物語るのは、日常のすぐ横に存在する暴力や死のリアリティ。それは、はるか過去に刻まれた昔話でも、単にスクリーンの中に描かれた空想でもなく、私たちの今いる世界と紙一重のところにある。

お隣の韓国で、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が内乱を首謀した容疑で当局に拘束された。現職の大統領としては初めてのこと。

昨年末に出された戒厳令に端を発する韓国政治の混乱は映画さながらの様相を呈している。しかし、テレビに映し出される映像は歴とした現実に他ならない。それも、民主主義国だと思われてきた国での現実だ。

これもまた、当たり前だと考えられてきた民主主義がよって立つ地盤の液状化が進み、揺らぎつつある中での現象の一つなのだろうか。だとすれば、やはり『シビル・ウォー』の世界は意外とすぐそこにあるのかもしれない。

1月10日 年頭のご挨拶

皆さん、明けましておめでとうございます。

令和7年・2025年の新春を、皆様におかれましては健やかにお迎えになられましたこととお慶び申し上げます。

本年の十干十二支は「乙巳(きのとみ)」、再生や変化を繰り返しながら柔軟に発展していく年になると考えられているそうです。

特に、「巳」の年は、過去を振り返ってみても様々な変化の節目の年だったと言えます。

36年前の1989年は、昭和が終わって平成が始まった年です。わが国では消費税が初めて導入され、ベルリンの壁が崩壊したのもこの年です。

24年前の2001年には、中央省庁が1府22省庁から現在の形へと再編されましたし、聖域なき構造改革を掲げた小泉純一郎政権が誕生し注目を集めました。

12年前の2013年は、第2次安倍政権のアベノミクスが本格的に始動した年です。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催が決定したことも大きなニュースとなりました。

このように、大きな変化や再生する出来事が多く起こっています。

昨今の我が国を取り巻く政治状況や、アメリカでのトランプ政権の誕生など国際情勢を見渡した時、今回の巳年もまた激動の年となるかもしれません。

仮に「昭和」が続いていたならば、今年は昭和100年になります。

社会の変化を考えるとき、短期的な現象や傾向にばかり目を奪われてしまうと、その本質を見誤ってしまう可能性があります。

今日は上昇しているものが、明日も上昇するとは限りません。今は、右に進んでいるものが、急に左に進み始めるかもしれません。

私たちの目の前で起こっていることを、もう少し長い時の流れの中に置いてみることで、時代の潮流を見極めていく必要がありそうです。

「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」と言われます。

この100年の来し方を振り返りながら、これからの行く末を見つめていくことで、激動が予想されるこの一年を乗り越えてまいりたいと存じます。

本年も皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

12月27日 2024年末にあたり:世界の平穏を祈りながら

広大な空間を埋め尽くす冷たい空気が、その場に厳粛さをもたらしている。

かすかに残るインクのにおいは、この場が数多くの記録と記憶を生み出してきた証なのだろう。

先日、開催中の「世界報道写真展2024京都」を訪れた。

場所は京都新聞社の地下。1975年から約40年間にわたり、国内外のニュースを刷り続けた印刷工場跡。日本での開催は2021年以来。再開にふさわしい会場だと思う。

World Press Photo Contest(世界報道写真コンテスト)は、今年で67回目を数える世界で最も権威のある写真コンテストの一つ。前年に世界各地で撮影、制作された報道写真から受賞作が選ばれる。今年は130の国と地域、約4,000人から約6万の写真とプロジェクトの応募があったそうだ。

「今年の写真」に選ばれたのはガザ紛争を切り取った一枚。

ミサイル攻撃で亡くなっためいの遺体を抱きしめる女性。スカーフで覆われた女性の顔は見えない。しかし、この写真からは不条理な死を悼む悲しみがひしひしと伝わる。言葉ではなく、写真だからこそ観るものの心に訴えかけるものがある。

会場には、六つの地域(アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、東南アジアとオセアニア)を代表する写真が並ぶ。日々の報道で目にするニュースや素材を扱うものもあれば、まったく知らないテーマや出来事を扱うものもある。世界はやはり広く、各地で数えきれないほどの物語が進行していることを心に刻む。

さて、今年もあとわずかとなった。

振り返ってみても、長岡京市にとっては大過もなく穏やかな一年だったと思う。

しかしながら、今年は年初から能登での甚大な地震災害もあった。国内外を問わず、悲しい事件や心の痛むような出来事も数多くあった。その事実は決して忘れないでいたい。

来年が、世界中のすべての皆さんにとって平和で穏やかな一年であらんことを、世界の片隅の長岡京市から願って今年の最後とする。

本年も一年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。

「今年の一枚:めいの遺体を抱きしめるパレスチナ人女性/モハメド・サレム(ロイター)」

12月20日 こどもの居場所

政策学に「ティンバーゲンの定理」というものがある。

「N個の独立した政策目標を同時に達成するためにはN個の独立な政策手段が必要である」というもの。主に財政政策や金融政策の分野で使われる。

簡単に言ってしまえば、2つやりたいことがあったら2つの対応策を用意しなさい、という当たり前と言ってしまえば当たり前のことだとも言える。

一方、ある手段・手法の実施が複数の効果を生み出すこと、すなわち目的となり得ることもある。

その一つが、「こどもの居場所」づくりではないか。

そう気づかせてくれたのは、認定NPO法人こども食堂支援センター・むすびえの理事長で東京大学特任教授でもある湯浅誠さん。先日行われた、京都府こどもの居場所づくりトップセミナーでの講演を通してだ。

この間、こども食堂の数は毎年1,000か所以上増え続け、2024年には全国1万か所を越えるなど、こどもの居場所づくりは全国各地で進みつつある。

そうした状況をポジティブにとらえつつ、湯浅さんは二つの誤解を指摘する。

一つは、こども食堂は「食べられないこどもが行くところ」というように、「こどもの居場所」はこどもの貧困対策や不登校対策などの文脈で捉えられることが多い。

しかしながら、「こどもの居場所」づくりの本質は、単に貧困家庭の受け皿としてや家庭や学校になじめない子どもたちのためだけの場所ではなく、すべての子どもたちの居場所であり、子どもたちの育ちを支え社会性を育む場であるということ。

そして、もう一つは、「こどもの居場所」づくりは、決して子どものためだけのものではなく「地域づくり」そのものだということだ。

地域におけるつながりの希薄化やコミュニティの衰退が叫ばれる中、子どもの居場所づくりの活動を通じて、大人同士がつながる場であり、高齢者が楽しみながら参加できる場でもある。中心に子どもをおくからなおさら、参加へのハードルはグッと下がる。中には、こうした活動を通じて自治会・町内会への加入が増加する地域もあるそうだ。

このように「こどもの居場所」に対する視野を広げてみれば、これまでとちがった新しい風景が見えてくる。

「つながりと助け合いのまちづくり」に取り組む本市においても、こうした活動に取り組まれる多様なアクターが存在する。きっと重要で有意なソーシャルキャピタルになるにちがいない。そんな皆さんを、行政はどうやったら応援していけるか。考えていきたい。

12月13日 今年の5冊:ノンフィクション部門

先週に引き続き『今年の5冊』。今回は『ノンフィクション部門』です。

今年も数多ある面白い作品の中から、悩みながら選んだ5冊(6冊)です!

『失敗の科学・多様性の科学/マシュー・サイド(ディスカバートゥエンティワン)2016年・2021年』

2024年、ぶっちぎりに感銘を受けた2冊。今年度の初めに、思わず市役所幹部や職員の皆さんに熟読をお願いした。「失敗の科学」では、ネガティブに捉えられがちな失敗を真摯に検証し、未来につないでいけるか否かで組織が生み出す成果が大きく異なるということが、「多様性の科学」は、組織を構成するメンバーの多様性の有無と組織のアウトプットの関係性が、つい引き込まれるような魅力的な事例や逸話とともに示される。組織を運営するにあたって示唆に富む二冊。

◎『歴史としての二十世紀/高坂正堯(新潮選書)2023年』

本書は、著名な国際政治学者・故高坂正堯京都大学教授による1990年1月から6月にかけて行われた全6回の講演の記録だ。知の巨人が、戦争の世紀と言われた二十世紀を、二つの大戦、世界恐慌、共産主義、大衆の台頭、文明の衝突を切り口に振り返る。語られた当時は、社会主義が敗北し資本主義の勝利が明白になりつつある時代。そんな空気の中で、その後私たちが現実に経験する、新自由主義が陥る帰結や資本主義の暴走などへ警鐘を鳴らす著者の炯眼は、今の時代に読んでも色あせることはない。

◎『キャパの十字架/沢木耕太郎(文春文庫)2015年』

気になった物事をとことんまで深く掘り下げていかなければ気のすまない質の人がいる。著者はきっとそういう人なのだと思う。世界的に有名な報道写真「崩れ落ちる兵士」。スペイン内戦の激しさとその後の結末を象徴する一枚で、写真家ロバート・キャパを一躍時の人とする。しかし、この写真には多くの謎が残されている。綿密な取材と検証を積み重ね、著者がたどり着いた結論とは。良質なミステリーを読み解いていくようなノンフィクション作品。昨年の「天路の旅人」同様、著者の取材力に脱帽。

『政治と政治学のあいだ/大井赤亥(青土社)2023年』

政治学者である著者は、2021年の衆議院議員選挙に出馬し落選する。本書はその記録である。といえば、よくある素人が選挙に挑戦するドタバタ劇を面白おかしく描いたもの、と思いがちだが、本書はれっきとした政治学の本だ。「知性や教養、学問的厳密さといった制約を内側に含み持たない現実政治は、ことごとく緊張と品性を失い、退廃していく。」そう指摘する著者の、学術と実践との「中間領域」での経験を通じた得た論考と分析は、現実政治の今後のあり方を考える座標軸になり得るだろう。

『パークナイズ 公園化する都市/OpenA+公共R不動産 編 馬場正尊ほか著(学芸出版社)2024年』

経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、イノベーションをこれまで組み合わせたことのない要素を組み合わせることによって新たな価値を創造することだと定義した。本書では、公園と○○を「つなげる」、公園に○○を「置く」、公園と○○を「重ねる」、公園を○○に「見立てる」といった新結合によって、まちに新たな価値を創造する具体的な事例が多数紹介される。まさに、まちづくりのイノベーション。市政のなかで取り組む「居心地のよい空間づくり」に対して大きな示唆を与えてくれる一冊だ。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

12月6日 今年の5冊:小説・フィクション部門

さて、いよいよ今年も12月に入りました。

恒例となりました、独断と偏見で選ぶ『今年の5冊』をまたお届けします。

まず、今週は『小説・フィクション部門』で選んだ『今年の5冊』を紹介いたします。

『トヨトミの世襲/梶山三郎(小学館)2023年』

企業にとって経営者の交代には様々な困難とドラマがつきものだ。ましてや大企業、そこに親族や血縁という要素が付加されれば、なお一層方程式は複雑になる。年商40兆円にせまる巨大企業・トヨトミ自動車を舞台にしたシリーズの今回のテーマは「世襲」。それは同時に、EV化など自動車産業を取り巻く変革によるパワーシフトの物語でもある。「トヨトミの野望」「トヨトミの逆襲」に次ぐシリーズ第3弾。現実に存在する企業・人物と重ね合わせると、想像力が掻き立てられること間違いなし。

◎『女の国会/新川帆立(幻冬舎)2024年』

“お嬢”と呼ばれる二世の女性国会議員が遺書を残し自殺した。その真実に迫ろうとする女性たちの姿を描く。野党第一党の“憤慨おばさん”と呼ばれる国会議員、その秘書、政治記者、地方議員、それぞれの女性の目線で、男尊女卑の空気が依然として残る政治の世界のリアルな実情が描かれる。「無愛想にしていれば女らしくないと言われ、女性らしくすれば女を使っていると言われる。」そうこぼしながらも、挫けず戦い続ける女性たちの物語。

◎『暗殺/柴田哲孝(幻冬舎)2024年』

ある宗教団体に恨みを持つ者の単独犯による首相暗殺事件。だったはずだが、司法解剖の結果、犯人によるものと別の銃弾の形跡が見つかる。しかし、真相は闇へと葬られる。背後で蠢く闇のフィクサーとそれを取り巻く権力者たち。魑魅魍魎たちが群がる様々な利権。邪魔になったら始末する。真相を探っていくうちにその地下水脈は35年前のある事件につながる。小説のモチーフは言うまでもなく元首相の暗殺事件。荒唐無稽なフィクション。そうあって欲しいと願わざるを得ない衝撃作。

◎『成瀬は天下を取りにいく・成瀬は信じた道をいく/宮島未奈(新潮社)2023・2024年』

2024年本屋大賞受賞作とその続編が文句なしにランクイン。我が道を突き進む奇想天外な主人公・成瀬あかりととっても普通な幼馴染の島崎みゆき。そんな二人の青春劇が読むものを笑顔にし、その心を温める。何よりも舞台は滋賀県大津市と琵琶湖なのでとても親近感とリアリティを感じながら読める。小説の肝であり、説得力を持つか否かは登場人物のキャラ設定なのだと改めて思わせてくれる作品。一気読み間違いない。

◎『老父よ、帰れ/久坂部羊(朝日文庫)2023年』

「認知症の介護で重要なのは、感謝と敬意。恩返しのつもりでする介護です。」専門の医師の講演を聞いて感化された好太郎は、認知症で施設に入る父・茂一を自宅に引き取り自ら介護することを決断する。そこから起こる、家族や兄弟との意見の確執、マンション内でのトラブル、介護の実態とその苦労などがコミカルに描かれる。認知症の症状や介護の具体的な難しさ、認知症が引き起こす周囲との軋轢、終末期医療の難しさなど、認知症時代に向き合わなければならない現実を知るには最適の一冊。

※「成瀬は天下を取りにいく・成瀬は信じた道をいく」は電子書籍で読んだため写真にはありません。

◎の付いている作品は長岡京市図書館の蔵書となっています。

11月29日 ネガティブ・ケイパビリティ

『ネガティブ・ケイパビリティ』という言葉がある。直訳すれば負の能力。

作家の帚木蓬生氏は「答えの出ない事態に耐える力、答えが出なくても問題に挑み続ける力」、環境ジャーナリストの枝廣淳子氏は「答えを一度保留して、本当にそうか、違う見方はないか、と考え続ける力」と、今日的にこの言葉の持つ重要性・必要性を推奨しておられるお二人はこう定義する。(参照:朝日新聞2024年1月3日「答えを急がない力」)

様々な問いや直面する課題に対して、答えや結論が出ない状況というのは、確かに、先が見えずどうしようもない不安に耐えなければならない。何か明快にスパッと答えや結論を出してしまった方が、気分的にもスッキリするし、傍から見ていて小気味よくも感じるだろう。

しかしながら、世の中は明確な答えのある問題ばかりではないし、多角的、長期的な視点で考えることを求められる複雑な事象の方がむしろ多いと言える。そうした熟慮の姿勢、考え続ける姿勢が『ネガティブ・ケイパビリティ』だといえる。

このところ、先般行われた総選挙や兵庫県知事選、アメリカ大統領選挙などを受けて、選挙におけるSNSや動画の活用、その効果や是非といったテーマが論じられることが多い。とりわけ、情報の真偽や質といったクレディビリティをどう見極めていくのかという、情報を読み解くリテラシーをいかに担保するのかが重要となることは論を待たない。

しかし、いかにある特定の分野に対する知識や理解力を有し、その知識を活用する能力(=リテラシー)があったとしても、そこで読み解いて一定たどり着いた答えが必ず正しいと言えるのかどうか。結論に飛びつかず、懐疑的であることが必要なのではないか。

そうした問いを常に発し続け、そこに修正可能性の余地を残しておくこと、最終的な結論として断定せずに、熟慮し考え続けること。これこそが『ネガティブ・ケイパビリティ』であり、インスタントに情報を入手することができる情報過多時代において、大前提として求められる力ではないかと思う。

11月22日 まちづくりのイノベーション

イノベーションの父と呼ばれる経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、①新しい財(商品)の提供、②新しい生産方式の導入、③新しい販路の開拓、④原料の新しい供給源の獲得、⑤新しい組織の実現といった5つのパターンが示すような「新結合」、すなわち、これまで組み合わせたことのない要素を組み合わせることによって新たな価値を創造することだと、イノベーションを定義した。

『パークナイズPARKnize~公園化する都市/OpenA+公共R不動産 編 馬場正尊ほか 著(学芸出版社)』という発想は、まさにこれからのまちづくりにおけるイノベーションになり得る可能性を秘めている。

2017年の都市公園法改正によって新設されたPark-PFI制度は導入後、多くの自治体で活用がすすんでいる。

Park-PFIの最大のインパクトは、今まで公共整備に関わりのなかった地元の小さな企業や組織の参入が可能となり、公園などの公共をめぐるプレイヤーに多様性を与えたことだ。これをきっかけに、制度の活用の有無や対象が公園か否かにかかわらず、公共空間に対して民間がコミットするチャンスが増えている。

そうした中、『公園×○○』という『新結合』が新しいまちの価値を生み出す大きな原動力になっている。

例えば、図書館などの既存の公共施設や民間の商業施設と公園を「つなげる」事例や、公園や公共空間に仮設建築物やスタジオなど異質なものを「置く」事例、道の駅や橋と公園を「重ねる」事例、空き地や道路を公園に「見立てる」事例など、各地での様々な取り組みが本書では紹介される。

そして、こうした実践を数多く積み重ねるうちに「都市は公園化したがっているのではないか?」という仮説が浮かび上がる。

公園ではない場所を公園だと見立てることでひらける新しい都市の風景。

個人や民間所有の余剰空間の活用や行政レベルでの都市改革など大小さまざまな規模での「パークナイズ・公園化」の萌芽は、確実に人々の行動をも変革し、まちににぎわいをもたらす。

都市の中に公園があるのではなく、公園の中に都市がある。

そう考えるだけで、ワクワクするような風景への妄想が次々に思いうかぶ。もはやそれは、妄想ではなく現実に起こり始めている変化なのかもしれない。

11月15日 ガラシャ祭2024~秋晴れのなか行列巡行

石の上にも三年、桃栗三年、商い三年、禍も三年置けば用に立つ、などなど。

少し調べれば、三年が使われたことわざや慣用句はわりに多い。

こうした言葉が使われ始めたのは、もっともっと平均寿命も短い時代だろう。三年という歳月はけして短いものではない。総じて、それ相応に時間がかかることを表現するのに、三年という時が象徴的に使われているのだろう。

11月10日、『長岡京ガラシャ祭2024』のクライマックス行列巡行が盛大に行われた。

天気予報とのにらめっこでは、少し前まで傘マークがちらほらしていたので心配していたのだが…。

当日は暑いくらいの秋晴れ!

ガラシャ祭が、コロナ禍による中断を経て再開し三年目。

一昨年は雨。昨年は半分雨。そして、今回、三年越しに最高の天候に恵まれての開催だ。

やっぱり、楽しいし、沿道の皆さんの笑顔もまぶしい。

本年のガラシャ祭は第31回目をかぞえる。勝竜寺城公園付近の会場が例年とは異なる形態での開催となるなど、状況の変化に応じて実行委員会の皆さんの知恵と工夫で臨機応変に対応いただき、勝竜寺城公園や沼田丸会場、バンビオ広場、中央広場会場はどこも多くの人で大盛況。

今年の行列の主役、玉・忠興役に扮していただいた友野佑佳さん・翔太さんご夫妻もとても素敵に祭全体に華を飾っていただいた。

ガラシャウィークの初日は雨で恵解山古墳公園10周年をお祝いする「いげのやまフェスタ」が中止になったことは少し残念ではあるが、この一週間、各地で長岡京市の魅力を楽しんでいただけたのではないだろうか。

さあ、来年も盛り上げていきましょう!

11月8日 反証を乗り越えて

科学哲学者のカール・ポパーは、科学を定義する際に「反証可能性」をその条件に挙げている。 対象となる命題や仮説が、実験や観察によって反証される可能性があること、すなわち、論理的な厳密性を持ちながら事実や根拠が明示されるとともに、それらに対する反論や検証の機会が外部に開かれており、自由に批判や反論が許されることが求められる。

このように修正される可能性があるからこそ、科学は大きく発展をしてきた。

政治思想の世界でも同様な考え方がある。

思想家のジョン・スチュワート・ミルは著書「自由論」において、いかなる反論によっても論破されなかった意見と、そもそも論破が許されない中で正しいと主張される意見には大きな隔たりがあり、反駁や反証の機会が完全に認められている中で、たくさんの反論に耐えられた言説こそが優れた価値あるものとなり得ると指摘をしている。

世界から注目されていたアメリカ大統領選挙は、稀に見る激戦を制してトランプ氏が勝利した。

4年に1度行われる米国の大統領選挙が、先進国では例があまりないほど長期間にわたって行われることは有名だ。第1の段階は民主、共和両党がそれぞれ党の大統領候補を選び出す「予備選段階」で、予備選段階で選ばれた両党の指名候補が大統領の座を争う「本選挙」が第2段階。

かつては、こうした長期に渡るプロセスは候補者が全米を飛び回る手法こそが、国民と直接接する機会を大切にする草の根民主主義の象徴であり、候補者が国のリーダーとしての力量を持っているか、じっくり確かめる重要な機会であるとされた。また、キャンペーン中の双方の主張と論戦が戦わされることが、選挙後の政策に対しても大きな影響を及ぼし、政策のブラッシュアップにもつながるとされてきた。多くの批判や厳しい目を乗り越えたからこそ、絶大な権力を有する大統領たり得る資格を有するという制度設計なのだろう。

果たして今回の結果は、制度が意図した通りの機能を発揮するのだろうか。

ともすれば、激しい批判の応酬が分断を深めやしないだろうか。これからが注目される。

11月4日 カイロスとクロノス

ギリシャ語では、「時間」を表す二つの言葉がある。

「クロノス(Chronos)」は、時計が刻む時を表す客観的な時間のことを指す。過去から未来へと一定の速度で一定の方向へ機械的に流れる時間だと言える。

もう一つは、「カイロス(Kairos)」で、人間が主観的に感じる時間、意識してとらえる内面的な時間のことを指す。もともとは、「刻む」「一瞬」を表す言葉で、ギリシャ神話のチャンスを象徴する男神に由来をする。出来事の連続性や重なり、タイミングを主観として捉えるので、速度が変わったり繰り返したり逆流したり止まったりする時間だと言える。

歴史を振り返るとき、「あの時、歴史は動いた」という言葉が使われるように、様々な事件や出来事、人物の登場が社会への変化をもたらしたように語られる。確かに変化は、同じペースで等差級数的に起こるというよりも、ある特定の時期に急激な変化をもたらすように見えるし、変化の頻度はランダムだ。こうした歴史の見方は「カイロス的」と言えるかもしれない。

しかし一方、社会の変化をもたらすのは、必ずしも何かメルクマールが明示的にあるものばかりとは限らない。「クロノス的」な時間の経過の中で、徐々に積み重ねられていく人々の思考や生活様式の変化によって、気が付けば起こっている、認識されるようになる変化もまたあろう。

例として、軍国主義化した戦前の歴史を「カイロス的」にとらえれば、満州事変や五・一五事件、二・二六事件といった一連の事件などが説明変数となり得るのだろうが、その背景には、経済状況への不満やメディアの変化、国民の世論形成など「クロノス的」な時間経過による要因が累積したととらえることもできる。

往々にして、様々な事件や出来事は、そうした「クロノス的」な時間が生み出した結果でしかないのかもしれない。

2024年を迎えたとき、今年の世界は選挙イヤーだと言われた。

1月の台湾総統選挙に始まり、3月のロシアの大統領選挙、4月の韓国総選挙や6月のヨーロッパ議会選挙など。

日本でも、衆議院解散総選挙が先般行われ与党連立政権の過半数割れという結果となった。そして、もうすぐアメリカ大統領選挙の結果も明らかになる。

「カイロス的」な歴史の見方に立てば、2024年に行われた様々な選挙の結果は、世界の大きな曲がり角だったの言われる可能性は高いにちがいない。

しかし、「カイロス的」に捉えた現象だけに目を奪われるのではなく、そうした結果を生み出した「クロノス的」な流れをけして見過ごしてはならない。

私たちは、両者の視点から今起こりつつあることを、目を凝らして見つめなければならない。歴史の証人として。

10月25日 民主主義は人々を幸せにするのか?

「民主主義は人々を幸せにするのか?」

先日の出張帰り、新幹線で何気に手にとった雑誌「Wedge(2024年11月号)」の特集テーマだ。

ジャーナリストや大学教授、批評家がそれぞれの立場から、民主主義の本質や現在位置、どう守り、改革していくのか、その方向性が論じられている。

「民主主義の危機」が叫ばれて久しいが、その前提にあるのは「民主主義は良いものだ」という価値だろう。もちろん、今日、少なくとも我が国においては、民主主義という価値を否定する人は決して多くないだろう。しかし、民主主義はきわめて多くの欠陥を持った政治制度であり、時には民主主義そのものが問題を引き起こし得る可能性があるという事実は決して忘れてはならない。

その意味では、民主主義は決して無条件に良きものであるわけではなく、民主主義が機能し効果を発揮するには「何が必要か?」「どうすればよいのか?」こそが問われなければならない。

京都大学名誉教授の佐伯啓思氏は、民主主義が内在する本質を分析したうえで、「民主主義の意思決定は本来、きわめて優柔不断なものであり、時間のかかるものであり、しかも、必ず一群の不平不満分子を生む」とし、それら『遅さ』と『忍耐』こそ民主主義の利点としなければならないとする。

佐藤卓己上智大学教授は、情報社会が求める速度優先のもとでは問題の単純化が求められるとしたうえで、『時間の経過を待つ忍耐力』によって情報の真偽を見定めて判断することが大切だと指摘。

批評家の東浩紀氏も、情報過多な社会の中でAIやテクノロジーが抽出する「ある瞬間の民意」を絶対視することなく、「考えること」を手放してはならないとする。多様な意見の存在を前提とした、意見のぶつかり合いが生み出す「喧噪」が求められている。暉峻淑子埼玉大学名誉教授は、そうした場を「対話」と称し、地域におけるその実践を報告しておられる。

こうした識者の示す処方箋の共通項を、私なりに一つの言葉で表現するとすれば『熟慮』ではないかと思う。

環境の変化が速く激しい時代において、意思決定に時間なんてかけてられないのかもしれない。

竹を割ったように明快な言説はわかりやすいし心に響くかもしれない。

即断即決で決められるリーダーはかっこいいし、見ていて気持ちいいかもしれない。

それでも、民主主義を大切にし、守り、育て、機能させるためには、じっくりと時間をかけて、色んな人の意見に耳を傾け、難しい状況を理解しようと努力をし、考えに考え抜いて決断する『熟慮』が必要なんだと思う。きっと幸せはその先にある。

さて、今週末は第50回衆議院議員総選挙の投票日。皆さん、『熟慮』のうえに必ず投票にいきましょう。

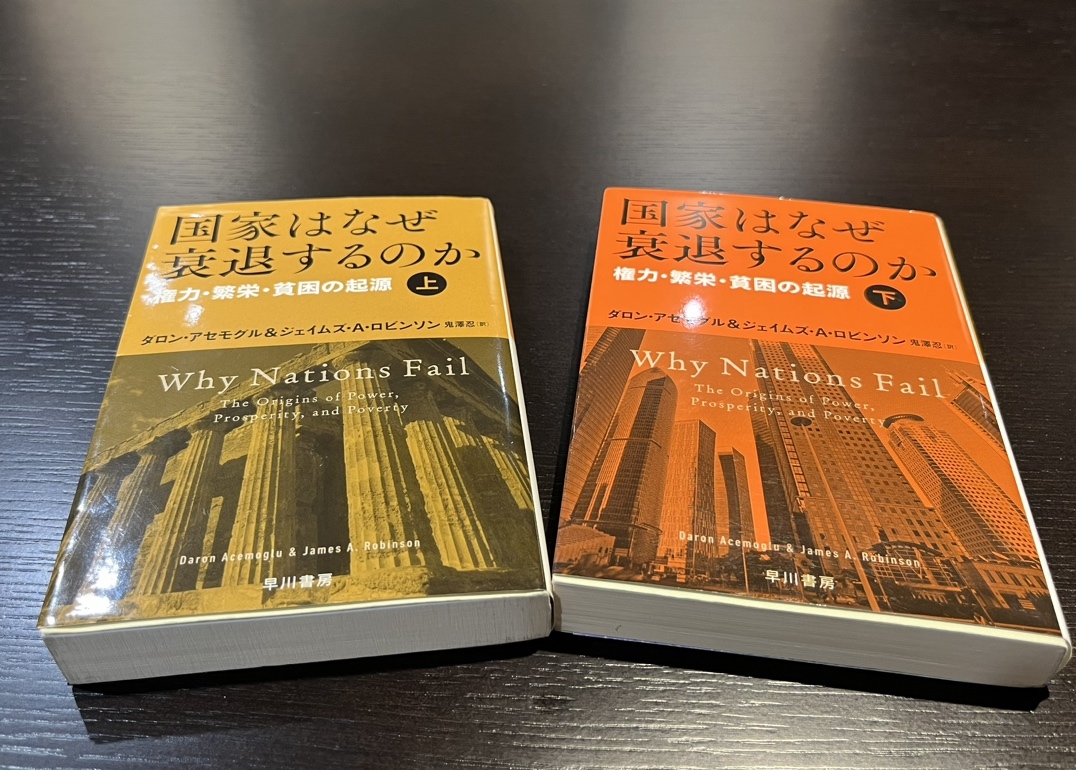

10月18日 国家はなぜ衰退するのか

2024年のノーベル経済学賞に、米マサチューセッツ工科大学(MIT)のダロン・アセモグル教授、サイモン・ジョンソン教授と米シカゴ大学のジェイムズ・ロビンソン教授の3氏が選ばれた。授賞理由は「社会制度が国家の繁栄に与える影響の研究」。

何年か前、コロナ禍の最中に、アセモグル氏とロビンソン氏の共著『国家はなぜ衰退するのか/早川書房』を読み、とても知的好奇心をくすぐられたことを思い出した。

上下巻の大著ではあるが、古今東西、世界中の歴史を縦横無尽に飛び回る物語風に語られるので大変面白く読み進めることができたことを覚えている。

物語はアメリカとメキシコの国境にあるノガレスという街から始まる。

ほんの数メートル、フェンスをはさんだ向こう側とこちら側で、なぜこれほどまでに人々の暮らしぶりは大きく違うのだろうか?

この問いを起点に、豊かな国と貧しい国双方の歴史を振り返りながら、彼我の違いを生み出す要因が検討される。結果、長期的な国家の発展の成否を左右する決定的な要因は、地理的・生態学的環境条件の違いや社会学的要因や文化の違いなどではなく、政治経済制度の違いに他ならないと結論付ける。

私的財産の保護や機会の平等、自由な市場経済など「包括的(inclusive)な政治経済制度」を持つ国はイノベーションを生み、繁栄を実現する。一方、権威主義的な「収奪的(extractive)な政治経済制度」は創造的破壊の芽を摘み、長期的な成長には結びつかない。

受賞後のインタビューでも、アセモグル氏は、民主主義への支持が先進国では過去最低の水準にあるとの研究結果を紹介した上で、「民主主義は非常に厳しい局面を迎えている」と指摘。「独裁政権や軍事政権による支配を支持する傾向が強まっている」との危機感を示した。

上記の本が執筆された2012年以後、コロナ禍を経た世界は、権威主義的な国家と自由主義国家の分断が進み、経済的政治的な不満を背景にナショナリズムやポピュリズム台頭が世界各地で散見され、民主主義の危機が叫ばれる。

そんな世界で、今回の受賞が今一度、民主主義への憧憬へとつながることを願っている。

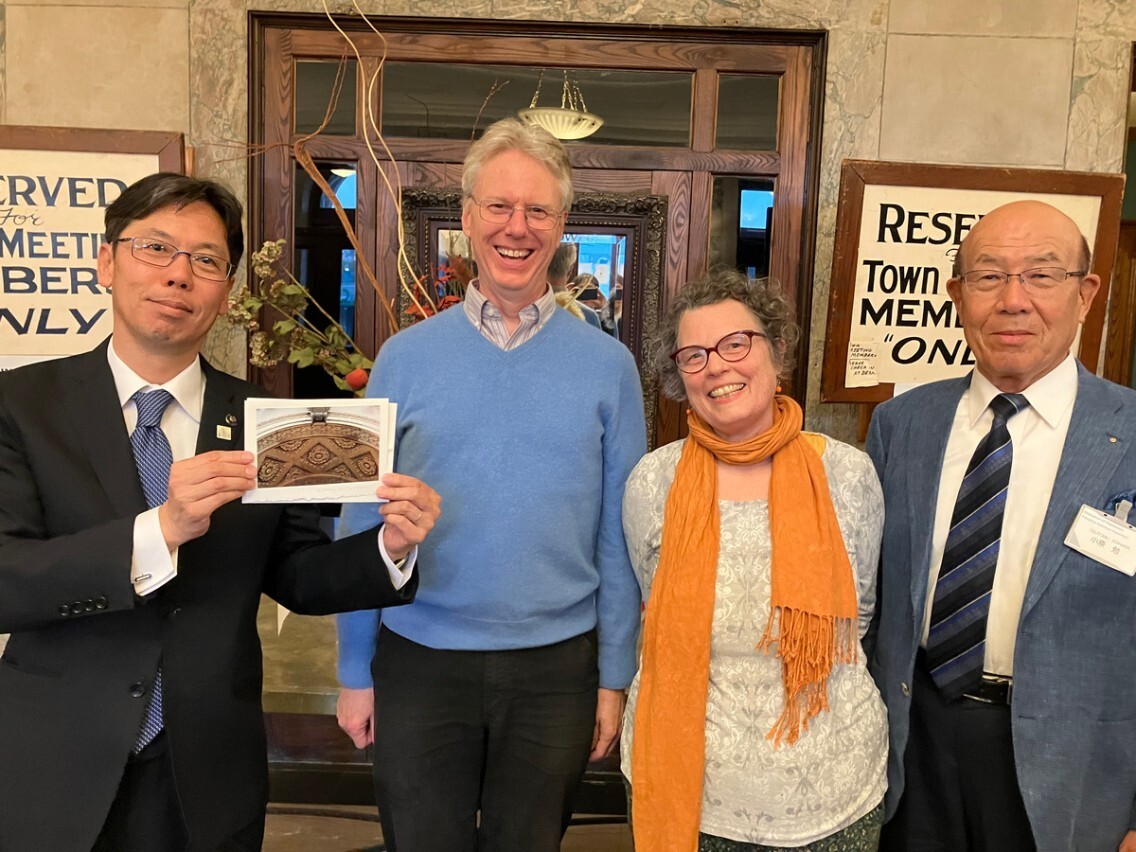

10月11日 アーリントンの友人たち

先週、10月2日から6日にかけて、本市との姉妹都盟約締結40周年を記念し、米国アーリントンから友好代表団をお迎えした。

今回、訪問いただいたのはタウンマネージャーのジム・フィーニー(Jim Feeney)、教育長のエリザベス・ホーマン(Elizabeth Homan)、教育委員長のポール・シュリヒトマン(Paul Schlictman)、学校広報部長のウェスリー・ピエール(Weslie Pierre)、消防署長のケビン・ケリー(Kevin Kelley)の5名。いずれも、この春に私たちがアーリントンを訪問した際に知己を得た友人たちだ。

2日の夜、滞在先のホテルにてお出迎えをした時には、12時間以上のフライトを経てはるばるやって来た疲れも見せず、互いに笑顔とハグで再会を祝う。スケジュール通りの到着と、元気そうな様子にホスト側としても胸をなでおろす。

今回の訪問は、40年に渡る両市の友好交流をお祝いするとともに、この間進めている学生交流に関してさらに絆を強めていくことも目的として兼ねている。

そのこともあり3日は、西乙訓高等学校や長岡第2中学校、長岡第4小学校を訪問いただき、その後、本市教育委員会と今後の学生交流のあり方についても協議の場がもたれ、交流をさらに深化・発展させていく方向で合意がなされたとお聞きをしている。

4日には、市役所への表敬訪問やJR長岡京駅前バンビオ広場公園での記念植樹のほか、長岡京消防署での訓練見学後、はしご車にも体験乗車いただき、また、本市アーリントン委員会の皆さんとの昼食会や竹箸づくりの体験などで交流を深めていただいた。夜には40周年記念式典・祝賀会で互いの友好の絆を再確認した。

5日は週末ということもあり、伏見稲荷や平等院など観光名所もご訪問いただけたので、あわただしいスケジュールの中でも少しは京都の雰囲気も感じていただけたのではないかと思う。

40年という時間は、とても深いものであり友情をはぐくむにはかけがえのない時間だ。

同時に、両市を取り巻く環境もまた大きく変化をさせたに違いない。

これまでを大切にしながら、これから新しい絆を培っていく。そんな思いを強くした訪問となった。

記念式典・祝賀会のようす

10月4日 大人の読書離れ

文化庁の調査で読書離れの実態が浮き彫りとなった。

文化庁は5年に1度、読書の習慣について調べており、全国の16歳以上の6000人に調査し、3559人から回答を得たところ、1カ月に読む本(電子書籍を含む。雑誌・漫画は除く)の数について、1冊も「読まない」と答えた人の割合は62.6%で過去最高を記録。およそ3人に2人が、ほとんど本を読まないという結果は衝撃をもってメディアでも取り上げられている。

読書量が「減っている」と答えた人の割合も69.1%にのぼり、こちらも過去最高。

その理由としては、仕事や勉強が忙しい、スマホなどの情報機器で時間が取られていることなどが上位を占めている。

また、今後、読書量を増やしたいかという設問では、「余りそうは思わない」、「そうは思わない」と答えた人の割合があわせて40.8%で初めて4割を超え、読書へのニーズも減少傾向にあるようだ。

一方、子どもたちの読書傾向を見てみると、1カ月で読んだ本の冊数は、小学校4年生から6年生が12.6冊で、10年前と比較をすると約2冊増えている。同じく中学生も5.5冊で約1冊増加している(学校図書館協議会による2023年6月の調査から)。

こうしてみると、読書離れが進んでいるのは大人であって、歳を重ねるごとに本を読まなくなっているのかもしれない。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか/三宅香帆(集英社文庫)』によると、読書に対して何を求めているかは、時代とともに変化をしている。

明治から戦後の社会においては、立身出世という成功を成し遂げるために、教養や勉強という社会に関する広い知識が求められ、そこに読書への大きなモチベーションがあった。

一方、近年求められているのは、自分に必要な情報だけを得ることで、不必要な情報は「ノイズ」として除去することが効率的であり、その意味では、ネットからの情報収集が最もなじむのであり、読書は「ノイズ」のまじった非効率な手法ととらえられる傾向にあるとされる。

そのうえで著者は、読書をする余裕もないような働き方から、労働と文化が両立するような人間らしい働き方への転換の必要性を訴える。

効率性も大切だが、心に余裕を持たせるためにも本を手に取ることを呼び掛けたい。

9月27日 静思堂にて

「思い立つ」とはきっとこういうことだと思う。

先日、兵庫県但馬にある斎藤隆夫記念館『静思堂』を訪れた。

小欄でも取り上げた戦前の政治家・斎藤隆夫の『評伝 斎藤隆夫~孤高のパトリオット/松本健一(岩波現代文庫)』に強く刺激を受けたのだろう、休日に思わず車を走らせた。

出石川沿いの国道を脇にそれ、少し入った神社の前に静かにたたずむように『静思堂』はある。

ひっそりと建つその姿は、つい気づかずに一度その前を通り過ぎてしまったほどだ。

門をくぐれば、手入れの行き届いた美しい庭が目を引く。その名の通り、まさに思索を思い巡らせるための静謐な空間。

館内には、斎藤の遺品やその生涯を振り返った資料、全国から寄せられた激励の手紙などが飾られている。亡くなられた安倍晋三内閣総理大臣をはじめ数々の政治家の書も掛けられており、斎藤という政治家に対する尊敬の念を感じる。

斎藤隆夫と言えば、軍国主義にひた走る中、堂々と国会にて数々の反軍演説を行ったことは既に小欄でも触れた。

中でも、1940年、泥沼化する日中戦争への政府対処を糾す質問演説の中で「聖戦」を批判したとして、軍部におもねる多数の国会議員の手によって衆議院を除名される。戦前の歴史において、議会政治、政党政治の崩壊を象徴する出来事だと言ってよい。

除名後、その感懐を記した一遍の漢詩が残されている。

吾言即是万人声 (吾が言は 即ち是れ万人の声)

/私が演説で言ったことは多くの国民の声だ

褒貶毀誉委世評 (褒貶毀誉は、世評に委す)

/良きも悪しきもその評価は世論にたくすしかないだろう

請看百年青史上 (請う、百年青史の上を看ることを)

/百年後に振り返ってほしい

正邪曲直自分明 (正邪曲直、自ずから分明なるを)

/そうすれば、正しいか間違っているかはっきりするに違いない

私も一人の政治家として、矜持をもって、これまでも議会にて論を述べてきたつもりだ。

だが、ここまで苛烈なまでに、自らの言説に対する自覚と覚悟が果たしてあっただろうか。

静謐なる空間にて自問してみる。

9月20日 「SHOGUN 将軍」の快挙

アメリカテレビ界で最高の栄誉とされるエミー賞で、「SHOGUN 将軍」が作品賞など18部門を制し、高い評価を得たことが話題となっている。

英国出身の作家ジェームズ・クラベルの戦国時代末期を舞台にした原作を、真田広之が主演・プロデュースでドラマ化したもので、今年2月の配信開始からわずか6日間で、全世界900万再生を記録するなど、とりわけ海外で多くの支持を得ていた。

時は戦国時代末期。最強の戦国武将・吉井虎永が、覇権を石堂和成ら五大老との力と知略、権謀術数を尽くした対立を軸に物語は進む。そんな折、虎永の領地に難破船とともに英国人航海士ジョン・ブラックソーンが漂着。虎永はキリスト教を信仰し英語にも堪能な戸田鞠子に通訳を命じる。カトリックとプロテスタントの対立という当時の国際政治の要素も絡みさらに物語に深みを与える。

高い評価を得た要素を上げるならば、一つに、戦闘シーンなど圧倒的なスケールで描かれた迫力の映像がある。

加えて、ドラマとしてのエンターテイメント性だ。

秀吉亡き後の徳川家康と石田三成の対立、三浦按針や細川ガラシャといった実在の人物がモチーフとして描かれているも、あくまでフィクション。だからこそドラマ性を高めたストーリー展開で観るものを惹きつける。

そして、何よりも本作品を牽引した真田が「日本人として日本文化を正しく世界に紹介したい」との思いで、時代劇の王道として作品を創りあげたことだ。

日本人はナチュラルな日本語で話し、登場人物のしぐさや所作、たしなみ、衣装や家屋など細部にまでこだわり切った。だからこそ、日本人が見ても違和感なく受け入れられるし、海外の目から見れば日本文化の奥深さへの関心を掻き立てることにもオーセンティックな印象を与えているのだろう。

個人的な見どころとしては、ジョンと虎永や主要人物との接点であり、物語に国際的な視点をもたらす重要な役割でありながら、一本芯のある女性の生き様を見せつける鞠子の圧倒的な存在感だ。

実は、このドラマの制作を時代考証の面から支えたのが、京都の国際日本文化研究センターの副所長フレデリック・クレインス教授。ベルギー出身で、戦国文化史や日欧交流史が専門。これまでから、本市でも細川ガラシャをテーマとした講演や事業に深く携わっていただいている。

徹底的にこだわったディテールが生み出すリアリティや劇中での鞠子の迫力ある描き方など、氏の日本文化への深い造詣が支えたればこそだとすると納得でもある。

そう思えば、今回の快挙がより身近にも感じる。

フレデリック・クレインス教授のガラシャ祭記念シンポジウム

9月13日 孤高のパトリオット

斎藤隆夫という名前を聞いてピンとくる方があれば、かなりの歴史通か政治にご関心の向きではないだろうか。

但馬出石出身の衆議院議員で、大正から昭和の時代にかけて、立憲主義の完美を目指し、議会政治・政党政治の発展に尽力する。戦前、政党政治が解体されていく中で、政治に介入する軍部に最後まで抵抗し、国会での各種の反軍演説をおこない、1940年には大政翼賛体制に傾いていた国会から除名される。そんな孤高の政治家だ。

この夏、『評伝 斎藤隆夫~孤高のパトリオット/松本健一(岩波現代文庫)』を読んだ。

少し長くなるが二つの演説からその一部を引用する。ぜひ、じっくり読んでいただきたい。

『近時国民思想の流れ行く有様を見ると、一方には極端なる左傾思想があると共に、他の一方には極端なる右傾思想があり、而して是等の思想は悉く其向う所は違っているけれども、何れも政党政治とは相容れない思想であって、彼らは大なる眼光を張って、政党内閣の行動を眺めて居る。

若し一朝、政党内閣が国民の期待を裏切り、国民の攻撃に遭うて挫折するが如き事があるならば、其時こそ彼等は決河の勢を以て我政治界に侵入して政治界を攪乱し、彼等の理想を一部でも行おうと待設けて居るのである。故に、今日は政党内閣の試験時代であると共に、政治界に取っては最も大切な時である…。

我々が政党政治の運用を誤れる現内閣を糾弾せんとするのは、決して微々たる一内閣の存廃を争うが如き小問題ではなくて、実に将来に於ける政党内閣の運命、延いては憲法政治の運命に関する大問題である事を記憶せられたいのであります。』( 昭和3年演説「正しき者に勝利あり」から)

『まず第一は革新政治の内容に関することではありまするが、一体近頃の日本の革新論及び革新運動の流行時代であります。革新を唱えない者は経世家ではない、思想家ではない、愛国者でもなければ憂国者でもないように思われているのでありまするが、しからば進んで何を革新せんとするのであるか、どういう革新を行わんとするのであるかといえば、ほとんど茫漠として補足することは出来ない。

言論をもって革新を叫ぶ者あり、文章によって革新を鼓吹する者あり、甚だしきに至っては暴力によって革新を断行せんとする者もありまするが、彼らの中において、真に世界の大勢を達観し、国家内外の実情を認識して、たとえ一つたりとも理論あり、根底あり、実効性あるところの革新案を提供したる者があるかというと、私は今日に至るまでこれを見出すことが出来ないのである。国家改造を唱えるが如何に国家を改造とせんとするのであるか、昭和維新などということを唱えるが、いかにして維新の大業を果さんとするのであるか…。

しかもこの種類の無責任にして矯激なる言論が、ややもすれば思慮浅薄なる一部の人々を刺激して、ここにもかしこにも不穏の計画を醸成し、不逞の凶漢を出すに至っては、実に文明国民恥辱であり、かつ醜態であります。』(昭和11年5月二・二六事件後の「粛軍演説」から)

いかがだろうか。

今日の世界の政治情勢が、斎藤が生きた時代と相似形をなしているから故だろうか。

背景などを捨象するならば、斎藤が鳴らした警鐘は、民主主義の危機が叫ばれる今日の政治状況へのそれと見まがうものに思える。今こそ、この叫びを噛みしめたい。

9月6日 日本人とは何者か?

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」

ゴーギャンの著名な絵画のタイトルにもあるが、古来より、この問いが哲学や宗教を生み出し、そこから派生した自然科学を誕生させた。

先日たまたま観たNHK/BSの『FRONTIERS~その先に見える世界』という科学ドキュメンタリー番組の内容に深く引き込まれた。

テーマは「日本人とは何者か?」

次世代シークエンサー技術の進展により、数万年前の骨から大量の情報を読み取る古代DNA解析がすすみ、日本人のルーツに関する科学的な発見がなされているという。

一つは、私たちの祖先である縄文人のルーツについて。

タイ南部の山間部の奥深くに住む“森の民”マニ族は、ホアビニアンと呼ばれる東南アジアの古代人(約2万年から4千年前)のDNAを濃く引き継いでいるとされている。

そのホアビニアン時代の人骨から採取されたDNAと縄文人のDNAを比較したところ極めて近いものであったことが判明した。

20~30万年前にアフリカで誕生した人類が6~7万年前にアフリカを出て各方面に分散。東に向かったグループのうちインドなど南方ルートをすすんだグループが東南アジアにたどり着いたのが4~5万年前。そのうち氷期でユーラシア大陸と近接していた日本列島へやって来た集団が、氷期の終わりとともに海に囲まれた現在の地形となったことで孤立。結果、独自の文明の発展を遂げたのがまさに縄文文化だという。

その後、農耕の広がりとともに弥生時代を迎え、縄文人に朝鮮半島など北東アジアから渡来してきた人々のDNAが交じり合う。このことは、人類学においても二重構造説として有力な考えだったのだが、縄文人と渡来人という二つのDNAの要素だけでは、現代日本人のDNAの構成を説明できない。

この“第3の要素”こそ、古墳時代にアジア大陸の広範な範囲から日本列島にやって来た人々のDNAではないかという。当時の中国大陸は、まさに戦乱の世。そこから逃れてきた人種的にも地域的にも多様なアジア人のDNAの痕跡が明らかになりつつあるそうだ。

しかしながら、古墳時代についての歴史的、考古学的な研究はまだまだ進んでいないのが現状で、その進展が待たれるとして番組は締めくくられている。

長岡京市には史跡乙訓古墳群など数多くの古墳が残されており、古墳時代には大和地方と日本海側を結ぶ主要な地であった。

だとすれば、この地もまたグローバルで多様な人々の舞台であったのだろうか。そう考えるだけでワクワクする。

8月30日 9月定例会はじまる

8月28日、長岡京市議会9月定例会が開会した。会期は9月25日までの29日間。

9月定例会での審議の中心は、令和5年度(2023年度)一般会計・特別会計などの決算だ。

決算審査では、実際に取り組んだ施策や事業の実績や成果などへの評価をいただく。今後の展開など次年度以降の施策・事業へとつなげていく大切な場であることは言うまでもない。

同時に、自治体における決算は、その自治体の財政状況や今後の見通しを考える上でも非常に重要なものだと考えている。

本市の令和5年度一般会計決算の概要は、歳入総額が380億6,655万7千円(対前年度比5.9%減)、歳出総額は364億4,080万4千円(同5.1%減)で、差し引きの形式収支額は16億2,575万3千円、ここから翌年に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は13億8,312万3千円となる。

ここ数年間の一般会計決算総額全体の特徴として、①新型コロナウイルス対策や物価高騰対策の事業の実施により歳入歳出の総額が膨らんでいること、②コロナ対策事業の実施や精算が複数年度に渡っているため実質収支の増減である単年度収支の振れ幅が多くなっていることが挙げられるが、それらの影響を除けば、概ね単年度での収支は均衡しているものといえる。

また、令和5年度決算では自治体の貯金にあたる財政調整基金から1億円の取り崩しをおこなったものの、事業実施に必要な起債(借金)の額をほぼ同程度減らしている。

歳入面のうち市税収入は、令和5年度は景気や企業業績の変動を受けやすい法人市民税が大きく落ち込んだ結果、全体としては3.9%の減となったものの、人口の増加や賃金の上昇、マンション等開発の進展などを背景に、個人市民税や固定資産税、都市計画税は堅調に増加している。

こうした状況の結果、各種財政指標や財政健全化法に基づく4指標等については問題ない水準で安定しており、財政の健全性は一定維持できているものと考えている。

これらを踏まえながら、これから始まる決算審査が有意義なものになるようのぞんで参りたい。

来週、9月3日、4日には本会議・一般質問が行われる予定。

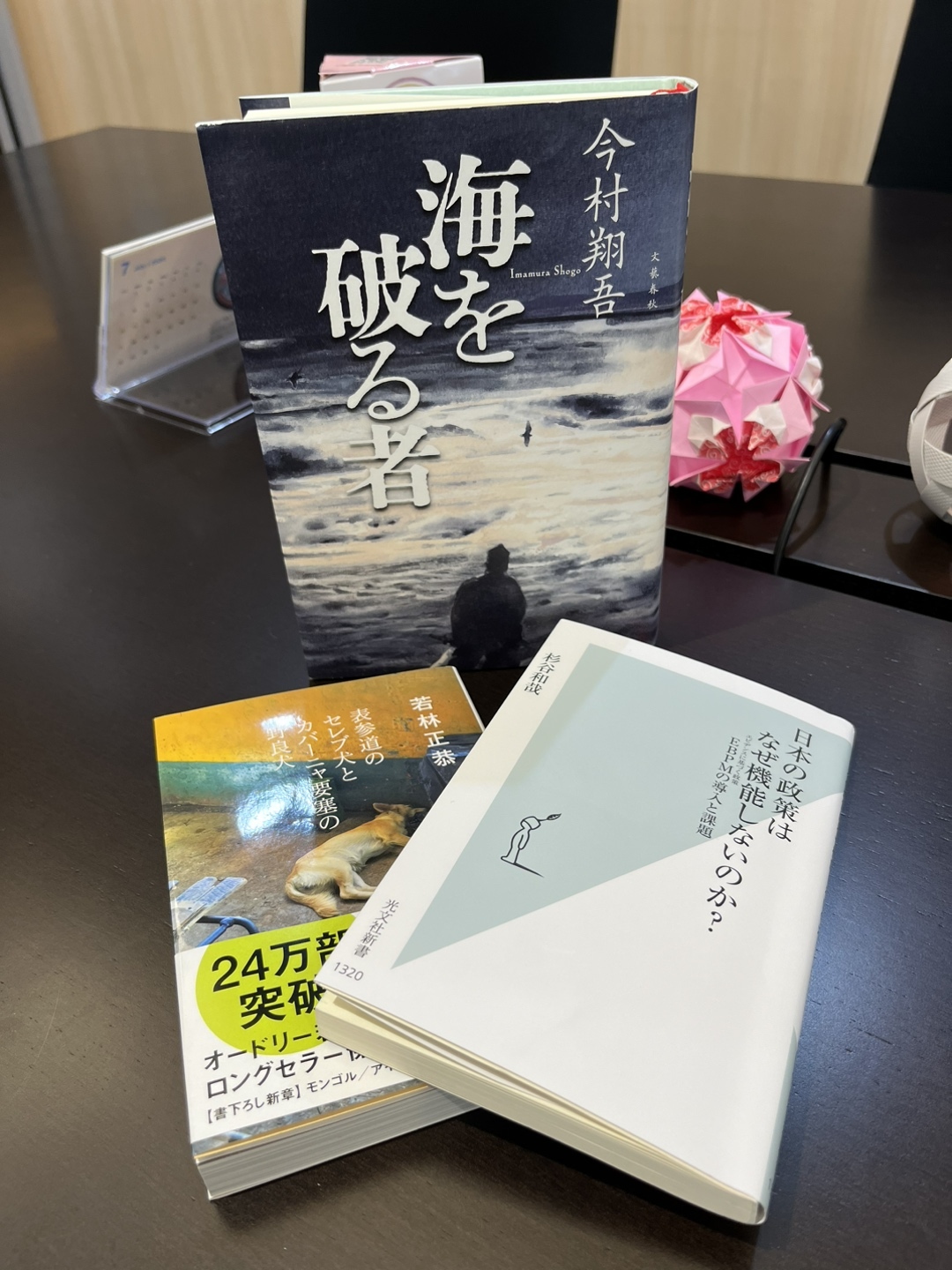

8月23日 真夏こそ本を読もう!

お盆の期間、しばしいただいた夏休み。

今年は、南海トラフ地震臨時情報の発表もあったので、遠出は控え、自宅でゆっくり過ごす休暇とする。おかげで積読(つんどく)状態だった本を読み進める時間だけはたっぷりとつくることができた。

今回は、そんな中で出会ったお薦め本を何冊がご紹介したい。乱読の傾向があるがゆえ、紹介する本のジャンルに一貫性がないことはご容赦を。

まずは、最近出版されたばかりの新書から。

公共政策学者・杉谷和哉氏の『日本の政策はなぜ機能しないのか?~EBPMの導入と課題(光文社新書)』は、政策を合理化したいとの願いを実現すべく導入されてきた、政策評価やエビデンスに基づく政策形成(EBPM)のこれまでの歴史や取り組み、その特徴や意義、それぞれの制度が持つ限界などを整理しつつ、現状の到達点までの見取り図を示してくれる。その必要性は理解しつつも、現場での運用や実践を通じて、理論と現実のギャップを感じていた私にとっても、今後の展開を考えるうえで参考になるだろう一冊。政策の合理化の遂行にあたり、これまで障壁だと思われてきた政治を、今後は政策の合理化のプロジェクトに引き戻す方途を考えるべきだとの指摘を重く受け止めたい。

次は、少し肩の力を抜いてお笑い芸人オードリー・若林正恭さんの紀行文。

『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬(文春文庫)』は、キューバ、モンゴル、アイスランドへの旅の記録と記憶。気楽に読み始めたものの、読み進めていくうちに、隠されたテーマの深みへと、つい引き込まれていく。タイトルにあるカバーニャ要塞は、中米キューバの首都ハバナの旧市街を防衛するために18世紀に築かれた要塞群の一つ。そこで見た野良犬の気高さの後側に、自ら選び取った自由を感じる。新自由主義が求める競争主義や勝ち負けのはっきりした格差。そんな生きづらさとは異なるシステムで動くキューバで筆者は何を感じ取るのか。シニカルな調子で繰り出す筆者の言葉で小気味よく読み進めることができるも、深く考えさせられる読後感を楽しんでいただきたい。

最後は、大好きな作家・今村翔吾さんの最新作。

『海を破る者(文藝春秋)』は、伊予(現在の愛媛県)の武将・河野六郎通有の物語。かつて源頼朝から「源、北条に次ぐ」と言われた名門家も、承久の乱で京方についたがゆえほとんどの領地を召し上げられてしまう。足元では一族による醜い内紛も。そんな没落した家を建て直そうと奮闘する六郎は、ある時、人買いに連れられていた西域出身の金髪碧眼の女性・令那(れいな)と高麗出身の繁(はん)に出会う。そんな折、海の向こうの大帝国・元が侵攻しようとの知らせが入る。なぜ、人と人は争わねばならないのか。異国の二人との交流から芽生えたそんな思いを胸に、押し寄せてきた強大な敵に立ち向かうべく九州へ。その結末やいかに。

まだまだ残暑が厳しい折。クーラーの効いた部屋でじっくり読書も悪くない。

8月9日 真夏の夜の祭典

寝苦しい暑い夜が続く。

そんな寝不足気味の日々に拍車をかけるのが。そう、パリ五輪。

寝る前に少しだけと、観はじめてしまいハマる沼。でも、やっぱりスポーツは面白い。

先日も何気につけたTVで流れてきた男子ゴルフにどっぷり。

あまり五輪にゴルフのイメージを持ってなかったものの、見はじめるとこれが面白い。通常、優勝だけを目指す普段のツアーとは違い、3位までメダルの獲得の可能性があるので最後まで選手はみんなあきらめない。そんな激烈なる争いは五輪ならでは。

トップを走る選手がラフからのミスショットで順位を下げていったり、地元フランスの選手がグイグイ追い上げたり、攻めぬいた結果池ポチャしてしまう選手がいたり。最後の最後まで手に汗を握る展開。

そんな中で、松山英樹が初の銅メダル獲得。終盤、惜しいながらも最後の1パットが入らない。しかしながら、しぶとい粘りでのメダルは実力を感じさせる堂々たる結果。よかった、よかった。

陸上の花形男子100mもすごかった。

サニブラウンは準決勝で、自己ベストの9秒96をたたき出すも4着で決勝進出ならず。悔しかったに違いない。でも、9秒台でも4人の選手が準決勝落ち、決勝出場の選手全員が9秒台ということを聞けば納得せざるを得ないのかも。全体10位は誇ってもいい。

確かに、今回金メダルのライルズが9秒79で、ボルトが9秒63をマークした前回ロンドン五輪には及ばなかった。しかしながら、突出した個の存在以上に、全体として速い選手が増えてきている印象。来年東京で開催される世界選手権、次のロス五輪では人類未踏の境地へ踏み出す選手が現れるかもと、期待が膨らむ。

そんな五輪もいよいよフィナーレが迫る。お盆休みには寝不足解消だ。

(文中、敬称略)

8月2日 アスリートの品格

連日続く酷暑に負けないくらいの熱戦が繰り広げられている2024パリオリンピック。

日本の選手の活躍とメダルラッシュに日本中が沸いている。30日時点では金メダルの数でトップに立つなど、日本人選手が素晴らしい結果を残してくれている。

もちろん結果だけではない。オリンピックでは、それぞれの競技やプレーそのものはもちろんながら、それに付随する様々なドラマが人々の胸を打つ。

中でも、体操男子団体の2大会ぶりの金メダルは大きな感動を与えてくれた。

迎えた総合決勝では、床運動で良いスタートを切るも、エース橋本選手があん馬で落下。「諦めるな」と声を掛け合い、他の選手が好演技でバトンをつなぐ。一時は、ライバル中国に大きく引き離されながらも、中国選手のミスも重なり最後の鉄棒で大逆転。わずかな差で競り勝った。

日本、中国双方にとって、メダルへの期待と重圧は、素晴らしい演技を生み出すこともあれば、ミスにつながることもある。

そんな緊張感あふれる展開の中、ライバル同士が互いに見せる、リスペクト溢れる姿が感動をドライブさせる。

最終種目の鉄棒で、中国選手がまさかの落下。会場は騒然とする。その後、橋本選手がミスなく着地までしっかりと演技を決めると会場は大歓声につつまれる。鳴りやまない歓声。しかし、まだ中国の最終選手の演技が残っている。

その時、橋本選手は観客に向けて人差し指を唇の前に立てて「シー」のポーズ。会場を鎮めたのち、中国選手の肩を軽くたたき敬意を示す。何とも言えない清々しい場面。

そんなやり取りがあったこともあるのだろうか。

表彰式で1位となった日本を称える君が代の演奏が始まろうとしたその瞬間、中国選手たちは手にした箱をそっと床に置き、姿勢を正し国旗を見つめる。きっと悔しいに違いないと誰もが思うそんな場面で勝者に敬意を示すその姿に賞賛の声が寄せられる。

ここまで全力で戦い抜いた者だけが持つ品格あふれる振る舞いこそ、アスリートの矜持なのだと思う。

五輪はまだまだ続く。次はどんなドラマを見せてくれるのだろうか。

7月26日 第40回若葉カップ

いよいよ「2024パリオリンピック」が開幕する。

スポーツが生み出す数々の熱いドラマと感動を楽しみにしたい。

長岡京市でも熱い戦いが始まった。

小学生バドミントン界の甲子園「若葉カップ全国小学生バドミントン大会」が開会し、西山公園体育館を中心に熱戦が繰り広げられている。

昭和60年にジュニアジャパンカップとして始まったこの大会も、第2回大会からは現在の名称へ。場所も西山公園体育館を主会場とするかたちとなり、本年、第40回の記念すべき大会を迎えた。

これもバドミントン協会や小学生バドミントン連盟など関係競技団体、村田製作所様をはじめとする協賛企業、地元スポーツ協会など大会運営やボランティアとして関わっていただいている多くの皆さん、そしてこの大会を目指して日々練習に取り組んでいる選手やチーム関係者など、数えきれない方々の努力とお支えの賜物だ。大会会長として心より感謝と敬意を表したい。

オリンピックでは、27日からバドミントン競技のゲームも始まる。

今回のオリンピック、バドミントン日本代表選手は12名。そのうち、なんと8名が若葉カップに出場し、その後トップ選手として活躍している。(ちなみに、他競技ながら陸上女子やり投げでメダル獲得が期待されている北口はるか選手も若葉カップ経験者!)

若葉カップに出場している小学生にとって、オリンピックは憧れの舞台であり、オリンピック代表選手は雲の上の存在に違いない。

でも、代表選手の多くが若葉カップから巣立っている事実を考えれば、オリンピックのコートと西山体育館のコートは、同じフロアでつながっているといっても言い過ぎではない。

全国の予選を勝ち上がり、ここ西山公園体育館で戦う小学生選手たちにとって、オリンピックのコートは決して遥か遠くの別の場所にあるんではない。確実につながっているこの場所の先にあるんだと思う。

まずは、目の前にあるこの若葉カップを、練習やトレーニングに取り組んできた自分自身を信じて戦い抜いて欲しい。

そして、多くの子どもたちが世界に向けて羽ばたいてくれることを願っている。

若葉カップのようす

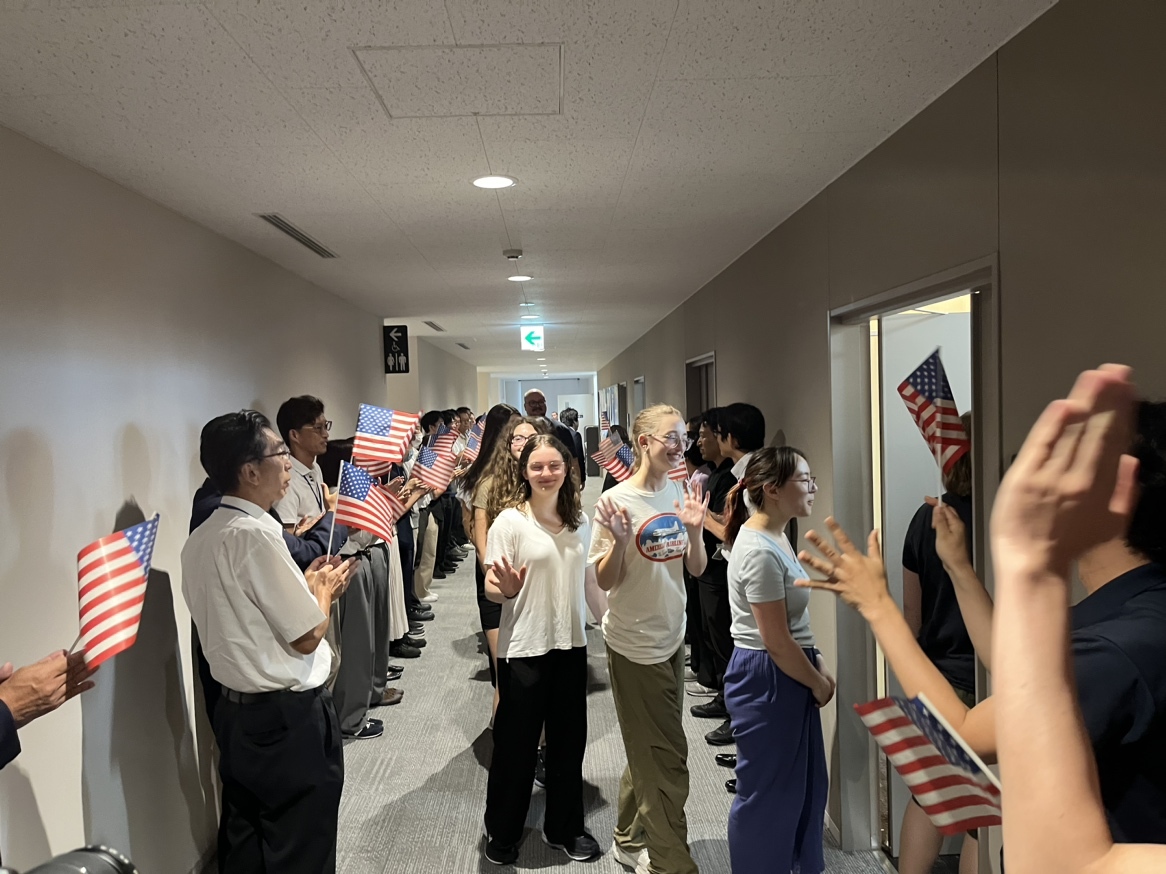

7月18日 アーリントン学生訪日団

7月7日から16日の間、姉妹都市の米国・アーリントンから20名の高校生、3名の引率の先生を長岡京市にお迎えをした。

日本へ向かう飛行機がトラブルに見舞われ、想定外のトランジットへの変更になったり(中にはパリ経由で来られた方も!)、スーツケースが届かなかったりと、その道のりは大変だったようだ。8日の夕刻に市役所でお出迎えした際は、暑さも重なり、皆さん少しお疲れ気味だったけれども、翌日以降の活動の様子を拝見している限り、とても元気に日本でのプログラムやホームステイを楽しんでくれたようだ。

これは市立中学生の米国短期交換留学事業の一環で、今年のゴールデンウイークには長岡京市から16名の中学生がアーリントンを訪れホームステイしている。

今回、長岡京市に学生訪問団をお迎えするのは5年ぶりとなる。コロナ禍での事業の中止を余儀なくされてきたが、今回、相互交流が再開できたことを何よりも嬉しく思う。

今回の訪問では、長法寺小学校や長岡中学校、乙訓高校や西乙訓高校で学生同士の交流事業が行われた。和菓子作りや水球体験、授業体験や給食を一緒に食べたり、クラブ活動に参加したりと、日本での学校生活の一端に触れる機会になったはずだ。

また、春にアーリントンを訪れた生徒のご家庭がホストファミリーとして子どもたちを受け入れてくださり、それぞれ交流を深めるとともに、日本の暮らしを体感してくれた。

ウォルト・ディズニーは、ディズニーの成功を支えている最も重要な要素は、遊び心と好奇心だと言った。

遊び心とは、笑うことを愛する気持ち。

好奇心とは、常に人間の心にあって、想像力によって刺激されて生まれたもの。

米国、日本、双方の子どもたちが、今回の交流とプログラムを通じて大きな刺激を受け、好奇心をぐんぐん膨らませ、これから歩んでいく人生の中で、何かのスイッチになってくれることを願っている。

最後に、今回のプログラムも、ホストファミリーをはじめ、大変多くの皆さんのお力添えによって支えられている。改めて、この場をお借りし感謝の意を表したい。ありがとうございました。

7月12日 居心地のよい場所

作家の飯田美樹さんによれば、『インフォーマル・パブリック・ライフ』とは、気楽に行けて、予期せぬ誰かや何かに出会えるかもしれない、あたたかみのある場所を指す。

「朝から夜までどんな時間でも人がいる」、「誰にでも開かれており、そこでゆっくりすることが許される」、「あたたかい雰囲気があり、一人でも、誰かと一緒にいるような安心感がある」、「そこに行くと気持ちが少し上向きになる」、「そこでは人がリラックスしてくつろぎ、幸せそうな表情をしている」。

人を惹きつける街には必ずそんな場所があると。(『インフォーマル・パブリック・ライフ~人が惹かれる街のルール/飯田美樹著(NPO法人ミラツク)』)

また、数々の商業施設等のプロデュースで活躍されている商い創造研究所の松本大地さんは、「心の豊かさを求める現代生活者の台頭は、都市計画や街づくり、地域再生にも影響を及ぼす。今までのハード志向であった道路、広場、公園、図書館といった公共空間が、人々の居心地の良さやコミュニティを育てるソフト志向へと急速に変化してきた。」と指摘したうえで、まちの中での居場所の存在に加えて、そこで行われる活動を含めた「ギャザリング」という考え方の重要性を提唱されている。(『街づくり×商業 リアルメリットを極める方法/松本大地著(学芸出版社)』)

この間、時間を見つけては、人が賑わう色んな施設を訪れてみている。

例えば、滋賀県の大津びわこ競輪場跡地で開発された「ブランチ大津京」は、事業コンセプトが「公園の中の商業施設」とあるように、大きな芝生広場やグランド、スポーツ施設、商業施設が融合したとても素敵な空間だ。

大阪の「もりのみやキューズモールBASE」は、屋上に本格的なランニングトラックを有する面白いデザインが目を引く施設で、スポーツや健康に特化したコミュニティ型ショッピングセンターとして賑わっている。

もう少し規模の小さいものでは、大阪市福島区にある「そよら海老江」。ここはキーテナントのスーパーマーケットに加え、子育て世代の居場所形成を意図した店舗を中心にした商業施設となっている。

これらに共通しているのは、「もう少しこの場にいたい」と思わせるようなスペースや空間がうまく配置されており、そこに人々の日々の暮らしの存在を感じることだ。

現在、長岡京市においても公共空間を活用し居心地のよい場所を創出していこうと、試行錯誤を重ねながら様々な事業に取り組んでいる。これからも、多様な場所を訪れ現地を実感しながら、まちづくりの参考にしていきたい。

ブランチ大津京

もりのみやキューズモールBASE

そよら海老江

7月5日 一片冰心

一片冰心(いっぺんひょうしん)

唐の時代の詩人・王昌齢が旅立つ友人に贈った詩の一説にある言葉で、俗塵に染まらず清く澄みきった心境を表す。宝石箱(玉壺)にある、ひとかけらの氷のように清く澄んだ様子を指す故事だ。

そんな心持ちでおられるのだろう。

京都を代表する政治家のおひとり、谷垣禎一先生がこの度出版された回顧録のタイトルが「一片冰心」。

ある方から是非にと薦めていただき拝読した。

谷垣先生の経歴は語るまでもないが、政府においては数々の閣僚を歴任、党においても要職を努められた大政治家。2009年、野党となった自由民主党の総裁として苦境を切り開き、政権復帰後、安倍政権での幹事長時代にサイクリング中の事故という不運に見舞われ、2017年の政治家を引退される。

今回の回顧録では、生い立ちから今日までを振り返りながら、政治家としての成長、「加藤の乱」の内幕、野党時代に党をまとめていくご苦労や東日本大震災時の大連立構想、税と社会保障の一体改革などが、率直かつ誠実に語られる。これらは、平成の政治史を検証するうえでも大変貴重な証言だと言えるのではないかと思う。

本書では、現在の政治状況をめぐっても、豊富な政治経験に裏打ちされた指摘がなされるほか、ご自身の信念が語られる。

中でも何度か出てきて印象深い言葉が「とにかくおさまっている状況をつくるのが政治」だ。

意見が対立しても、どこかの地点で議論をまとめる責任が与党にはある。まとめなくていい野党とはそこが大きく違う。

絵を完璧に描きあげることにこだわるのではなく、対立した双方の落としどころを探りつつ、「このへんは塗り方が少し粗いけど、全体としてはなかなかうまく描けている」という状況をひとまず目指し、その後、粗くなったところを修正するなど、現状を少しずつ前進させていく。

保守本流の道を歩んで来られた大政治家の言葉から私たちが学ぶべきことは多い。

6月28日 疑わしきは罰せず

その日のニューヨークはうだるような暑さ。

裁判所の一室に集められた12名の陪審員の男たち。

評決の対象は、虐待された父親をナイフで刺し殺したとされるスラム街で生まれ育った18歳の少年の裁判。

有罪か無罪か。評決は全会一致が原則。有罪となれば被告の少年は死刑判決が下される。

裁判で示されたのは、近隣に住む女性や老人の目撃証言や、少年のあいまいな供述、凶器の飛び出しナイフなど被告に圧倒的に不利なものばかり。評決はあっさり有罪と決するかに思われたのだが…。

1957年に制作された、シドニー・ルメット監督、ヘンリー・フォンダ主演の映画『十二人の怒れる男(12 angry men)』をこの週末に観た。きっと、先週取り上げたドラマ「アンチヒーロー」に感化されたのだろう、学生時代の記憶がふと蘇り、観返してみた。

評議が始まると、有罪だという確信が持てない陪審員の一人が言う。

「話し合いませんか。一人の命がかかっているんです。」

ここから裁判で示された証言や証拠が一つひとつ検証される形で物語はすすむ。

すると、なされた証言の信憑性が欠如していること、現場の状況の不自然さ、あるいは犯人とされた少年の生い立ちへの偏見などが次々と明らかにされていく。

その度に、一人、また一人と自らの当初の判断を覆す。最後に全員一致で出した結論は無罪。

一人の命を奪うこととなる有罪の評決を下すのなら、よほどの確信を持たなければならない。

確信が持てない限り無罪の判断を下す。

無罪という判断は、決して犯人が犯罪を犯していないことを意味するわけではない。

有罪ではないというだけ。すなわち「not guilty」なだけなのだ。

「疑わしきは罰せず」

刑事裁判におけるその鉄則を忘れてはならない。

6月21日 アンチヒーロー

右手に高々と掲げられた天秤(てんびん)。左手には握りしめられた剣。目隠しに顔を覆われながらも屹然と立つ女神。

テミス-司法の公正さを象徴する女神像。

天秤は「公平・平等」を、剣は「正義を実現する強い意志」を、そして目隠しは「私見を廃した客観性」を表現していると言われている。

この春にTBS系で放映された長谷川博己さん主演のドラマ『アンチヒーロー』が最終回を迎えた。

どんな手段を使ってでも無罪を勝ち取る弁護士・明墨が、過去に検事として携わった冤罪事件とその背後に蠢く司法の闇を追求するリーガルミステリー。

ドラマのクライマックス、最終話で次々と明らかになる事実によって、それまで感じてきた疑問や初回から仕掛けられてきた伏線が一気に解消、回収されるシナリオ、予想を覆す展開で、久しぶりに見ごたえのあるドラマに出会うことができた。

何よりもドラマが投げかけるテーマはとても深く、観ているものを考えさせる。

主人公の行動の数々は決して正義と言えるものではない。

では、正義でなければそれは悪なのか?巨悪を糺すための悪は正義なのか?

場面が変わり、真実が明らかになるごとに、そんな問いが私たちに突きつけられる。

こうした問いを通じてこのドラマが伝えたかったのは、テミスに象徴される正義や公正といった司法の根幹にあるものの脆さであり、それを支える人間の弱さではないかと思う。

最終話、明墨弁護士は法廷でこう語る。

「法律とはいったい何なんでしょう。我々は法律によって、白か黒かを公平に判断することができます。ですがそれもしょせん、人間が作り上げた尺度です。法によって白になったことが、本当に白なのか。黒の奥には、実は限りない白が存在しているのではないか。それを考え続けることこそが、こんな世の中を作ってしまった我々の役割なのかもしれません」

法や制度が仮にどれだけ優れていたとしても、それは人間によって運用されているという事実を決して忘れてはならない。

そして、もう一つ、人間は弱いということも。

6月14日 能登半島地震からの教訓

6月12日、全国市長会の日程と併せて東京で開催された「全国防災・危機管理トップセミナー」に参加した。

その中で、今年1月1日に発生した能登半島地震で甚大な被害を受けられた輪島市の坂口茂市長、珠洲市の泉谷満寿裕市長から、被害の実態や災害対応をされた経験を経た教訓についてご報告をいただいた。

輪島市の坂口市長が示された被害の画像からは、改めて今回の地震が想定をはるかに上回る規模であったことを痛感する。加えて、元旦の発生ということもあり、初動における災害対応は混乱を極めたであろうことは、お話の端々からうかがえる。

また、最大の課題として、避難所でのトイレの確保を挙げられた。仮設トイレについて一定の備蓄はあったものの、衛生的な管理が難しく、コロナやインフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症も発生するなど、そのことが7000人にのぼる二次避難への決断の背景にあったそうだ。

珠洲市の泉谷市長が強調されたのは、その地震の激しさだ。

今回の地震はマグニチュード7.6。昨年5月の地震が6.5。この違いの凄まじさが生々しく語られた。全壊が1,672棟、その他半壊等も加えると5,000棟を超える建物が被害を受け、市民の約4割が自宅で暮らしを継続することが難しい状況にある。

発災当初のポイントとして、県に対する迅速な自衛隊の派遣要請、ヘリ要請を通じた被害状況の把握、病院等の医療機関など医療資源がどの程度確保できるかといったことを確認することが大切だと指摘。次いで、食料など物資の確保と配送体制の構築、マスコミ対応の重要性など、ご自身の体験からの貴重な教訓をリアルに示唆いただいた。

住民の生命を守ることを最優先にした両市長が、災害体験から得られた教訓を、私自身、そして長岡京市の今後の安心・安全の備えとして活かしていきたいと思う。

いまだ災害対応で多忙を極めておられるなか、ご講演いただいた両市長に心より敬意と感謝を表したい。

6月7日 民主主義の原風景

フランスの政治思想家アレクシ・ド・トクヴィルは、19世紀初頭のアメリカに渡り、各地を旅行する中で、自由や平等を追求し、まさに発展を遂げようとする民主主義が政治、経済、文化や人々の暮らしの中でどのように根付いていくのかを観察し、後に名著『アメリカのデモクラシー』を著した。

トクヴィルによると、民主主義が拡大していく背景には「平等化」という大きな趨勢があるとする。

そして、その「平等化」を促す要因に当時のテクノロジーの変化を指摘する。

銃や火器の拡大によって起こる戦闘形態の変化や、印刷術や郵便といった新しい伝達手段の浸透によって貴族など一部の階級だけが持ちえた情報や知識が広く市民にも共有されるようになった。その結果、知的エスタブリッシュメントの権威は相対的に落ち、民衆・市民の政治参加、発言力を高めるムーブメントが起こった。

もちろん、当時、こうした動きに対する否定的な意見もあった。

高い教養や科学的な知見があるとはいえない人たちが、物事の真偽や適切な判断をできるのかという声だ。

しかし、トクヴィルが建国の地ボストン近郊でタウンシップという自治組織を観察した結果、人々の有する識見の高さや地域に対する関心、諸課題に対して他人事ではなく我が事として捉えているなど、その姿を高く評価する。

まさに「上からエリートが大衆を引っ張り上げるのではなく、下から知性の裾野を広げていくことで、秩序ある社会をつくる」姿がそこにあったのだ。

(参考文献『実験の民主主義/宇野重規著(中公新書)』)

米国アーリントンで参加させていただいたタウンミーティングは、まさにそんな時代から続く原風景なのだろう。建国当時からの理念は今もなお綿々と紡がれている。

今日から市議会6月定例会が始まる。心して臨んでいきたい。

米国アーリントンでのタウンミーティング

5月31日 画聖(カリスマ)雪舟

「学ぶ」という言葉の語源は「真似ぶ」であるように、何かを会得しようとすれば、まずは繰り返し「マネ」をし、基本を押さえることが肝要だ。

茶道や武道、芸事においても、その修行の過程は「守破離」という言葉で表現される。

「守」とは師の教えや型を忠実に守る基本の段階。「破」とは自分で考え工夫すること、すなわち自立の段階。そして「離」とは独自の新しい世界を確立・創造する段階を指す。

京都国立博物館で先日まで開催されていた、特別展『雪舟伝説~「画聖(カリスマ)」の誕生』は、美術史における日本画の発展の歴史を、雪舟を起点とした、まさに「守破離」のプロセスとして振り返った素晴らしいものだった。

雪舟という名を知らない人はほとんどいないだろうし、「天橋立図」や「山水図」など有名な水墨画のイメージが頭に思い浮かぶはずだ。一人の画家として6件もの国宝指定は群を抜く(この特別展ではすべての6件すべての国宝が一堂に。それだけでも見ごたえ十分)。

同時に、後世の美術にも大変大きな影響を与えたインフルエンサーでもある。

「竹林七賢図屏風」を描いた桃山時代を代表する絵師・長谷川等伯は、雪舟を敬愛し「自雪舟五代」と款に記した。江戸時代初期の狩野派・狩野探幽は雪舟の画風を取り入れながらイノベーションを起こし江戸絵画の基本を築いたと評されるし、琳派の代表的画家である尾形光琳もまた雪舟から多くを学んだとされる。

こうした日本美術史上のビッグネームが、雪舟の絵画を模写し「真似」んだ軌跡が併せて語られるのも、今回の特別展の魅力だ。

巨人たちもまた日々の切磋琢磨と不断の努力によって新しい世界を創造してきたのだ。

なお、若き雪舟は中国で奥行きの表現や空間構成など中国古典絵画の技法を正統に学んだそうだ。その時に滞在したのが寧波(長岡京市の友好姉妹都市)の寺院。そう聞けば、なおさらのこと愛着が生まれるというものだ。

5月24日 P.S. 米国アーリントン訪問記

ボストン-レッドソックスの本拠地フェンウェイパークにほど近いレストラン。

ランチの場面に駆けつけてくれたのは、15年前、アーリントンとの短期交換留学プログラムに参加したOB・OGたち。当時はあどけなかったに違いない中学生たちも、いまや立派な社会人。

ひとりは、結婚して今年から生活の拠点をニューヨークにおいている。

ひとりは、サンフランシスコでコンサルタントとしてバリバリ仕事をしている。

ひとりは、勤務している日本の企業から長期出張でニューヨークに滞在中。

そんなみんなが、私たち訪問団の滞在を聞きつけ、わざわざ会いにきてくれた。

そのこともうれしければ、何よりも、このプログラムを経験した中学生たちが、実際に世界を股にかけて活躍している姿を目の当たりにしていることをうれしく思う。

これから始まるタウンミーティングに向けて、人がまばらに集まり始めたアーリントンのタウンホール。

タウンミーティングに長岡京市からの訪問団が参加することを聞きつけ、長年の両市の交流に携わった様々な皆さんがお越しいただき、エントランスで待機していた私たちに話しかけてくださる。

結婚してアーリントンに定住しておられる女性は、お子さんが短期交換留学プログラムでこの夏、長岡京市に来られる予定。とても楽しみにしている様子のお子さんと一緒に会いに来てくださった。

片言の日本語で話しかけてくれた年配の女性は、息子さんが現在、北海道・札幌でシステムエンジニアとして仕事をしておられるとのこと。その息子さんも、10年以上前にこのプログラムで初めて長岡京市を訪問。日本のことが大好きになり、後に日本語を学ぶために再度訪日し、現在に至っているそうだ。

長岡京市とアーリントンとの友好姉妹都市としての40年の歴史。短期交換留学プログラムも20年。

壮大な世界の中の小さな二つのまちの交流が、多くの人の人生に影響を与えている。年月だけではなく、そんな多くの人生の重なりが両市の絆として息づいている。それを再確認できた訪問となった。

タウンミーティング前のひととき

5月17日 米国アーリントン訪問記(下)

前週に引き続き、4月26日(金曜日)から5月2日(木曜日)の米国・アーリントン訪問の様子をお伝えさせていただきます。

○ダリン小学校を訪問

アーリントン内のダリン小学校を訪問。体育館での歓迎セレモニーでは、アーリントンの小学生たちが合唱、長岡京市の中学生が歌と踊りをそれぞれ発表。その後、低学年の生徒たちに対して、習字・折り紙・けん玉など、それぞれグループに分かれて教えるプログラムも。英語で苦労しながら教えている姿がとても印象的でした。

○セレクトメン議長・タウンマネージャーと懇談

タウンのオフィスにお邪魔し、ステファン・デコーシー セレクトメン議長、ジム・フィーニー タウンマネージャーと懇談。日本と米国の地方自治の仕組み、自治体制度の違い、双方の自治体が抱えている課題などについて意見交換。今秋の長岡京市への訪問や友好交流のあり方についても話し合いました。

○ロビンス図書館を視察

アーリントンにあるロビンス図書館を視察。大変、長い歴史を有する図書館で、元々は篤志家の寄贈によって設立され、その後公共図書館へ。図書はもちろん、福祉や環境の観点から、たまにしか使わないような日常用具(キャンプ道具やゲーム類など)も貸し出しされているのが面白い。コミュニティセンターの役割も果たしているようだ。

○アーリントン消防署を視察

図書館に引き続きアーリントン消防署の視察。自分自身が乙訓消防組合の管理者でもあるからか、関心は消防車と救急車の搬送体制、通信指令システムなど尽きない。日米比較で、共通している点や異なる点など勉強になりました。

○現地ローカルメディアACMiにてインタビュー

現地のケーブルテレビからインタビューの申し出をいただきました。英語でのやり取りは、やはり緊張します。

○フェアウェルパーティー

中学生たちを受け入れてくださっているホストファミリーの皆さんが一堂に会してのフェアウェルパーティー。皆さんのご協力に対して感謝の気持ちをお伝えしました。

○アーリントン警察署の視察・40周年記念植樹、そして帰国

訪問の最終日はアーリントン警察署を中学生たちと一緒に見学。併せて、敷地内にて40周年を記念してソメイヨシノの植樹を。友好の証として大きく成長してくれることを願う。

そして、すべての日程を終え、一路帰国の途へ。

お世話になった皆さん、歓迎をいただいた皆さんに、心より感謝申し上げます。

5月10日 米国アーリントン訪問記(上)

4月26日(金曜日)から5月2日(木曜日)の7日間、米国・アーリントンとの姉妹都市盟約40周年を記念し訪米しました。

友好代表団のメンバーは、市長、白石多津子市議会議長、小原勉友好交流協会会長にくわえ、通訳兼コーディネーターの遠山さん、議会事務局長、秘書課長の6名。

現地では、ホームステイ中の中学生訪問団とも活動をともにしました。

その様子を二回にわけて、ご報告したいと思います。

○ 長岡京市からアーリントンへ

4月26日(金曜日)午前11時30分に市役所で出発式を行い、伊丹の大阪国際空港からまずは成田空港へ。

日本時間の午後6時25分に成田発の飛行機に乗り、現地時間26日の午後6時15分にボストンローガン空港へ到着。約13時間のフライト。早速ホテルに移動し、アーリントンのタウンマネージャーのはからいで、タバーン(現地のパブ・居酒屋)にて歓迎会を行っていただく。

○ 40周年記念祝賀会

アーリントンのタウンホールにて40周年記念祝賀会が開催される。

アーリントンのセレクトメン(選挙で選ばれる5名の委員会)議長のStephen DeCourcey夫妻やタウンマネージャー(セレクトメンによって指名される)のJim Feeneyさん、教育長のElizabeth Homanさんなど行政、学校などの関係者が参加される。

○ メジャーリーグ・レッドソックス戦を観戦

28日の日曜日には、フェンウェイパークでのボストン・レッドソックス対シカゴ・カブスを観戦。

ここで中学生たちと初めて合流。みんな、疲れも見せず元気そう。そんな様子を見てホッと胸をなでおろす。吉田正尚選手も先発出場。試合も5-4のサヨナラ勝ちで大盛り上がり!

○ アーリントン高校訪問

5年前の訪問時に議論されていた建替え整備が順調に進んでいるようで新しい校舎を見学させていただく。授業の中では、中学生たちが高校生に対してソーラン節の踊りを伝授。アーリントンの高校生たちも熱心に取り組んでくれ、最後はみんなで一緒にダンス。その後、ホーマン教育長のオフィスで、今後の交換留学プログラムのあり方など議論する。

○ 在ボストン日本総領事との昼食会

鈴木光一郎在ボストン日本総領事から公邸での昼食会にお招きいただく。鈴木総領事には、記念祝賀会にもご出席いただき40周年に花を添えていただいた。ボストンの中心部から少し離れた郊外の閑静な住宅地の中にある総領事公邸は歴史を感じさせる立派な洋館。昼食をいただきながら、姉妹都市との交流の歴史や現在のアメリカの政治情勢等について意見交換を行う。

○ タウンミーティングにてセレモニースピーチ

200名を越える住民の代表者が集うタウンミーティング。ここで予算など様々な議題について熱い議論が交わされる。その冒頭での40周年を記念してスピーチの機会をいただく。スピーチ前には、これまで本市との友好プログラムに尽力いただいた関係者の方々もお越しいただき交流する機会も。大変温かい歓迎をいただいた。

4月26日 プロフェッショナルの言葉

プロフェッショナルという言葉を定義するならば、その能力が高く、その仕事の技術に優れ、確かな仕事をする人、とでもなろうか。

もちろん、何のプロフェッショナルか、その分野によって求められるものは少しずつ異なるのかもしれないが、単なる才能だけではなく、それぞれの仕事に対する真摯な姿勢、努力と経験に裏打ちされた自信という二つの要素は必須ではないかと思う。だからこそ、私たちはプロフェッショナルな存在に憧れを持つのだ。

そんな風に感じさせる、二人のプロフェッショナルの言葉から。

歌手の宇多田ヒカルさんが、ある音楽番組のインタビューで作詞について聞かれて。

「作詞は釣りみたいなもの。待つのが仕事。いつも釣れそうな場所を探している。

子どもの学校の送り迎えをしてようが、お風呂に入っていようが、テレビを見ていようが、友達とご飯をしていても、どこか頭の奥では釣りをしている。オンとかオフとかない。」

多くのプロが絶賛する、メロディーとの絶妙な調和や、情景や心象を表す言葉の美しさなど、人々を魅了して止まない歌詞は、努力の末に生み出されているのだ。

ユーチューバーは本当に面白いのか、というトーク番組の話題の中での、漫才師・千鳥の大悟さんの一言。

「ユーチューバーにも面白い人もいるが、芸人と決定的に違うところ。

それは、芸人は舞台に立つということ。

舞台は、自分を見に来たわけではない人を笑かす。

YouTubeは、自分を見に来た人だけを笑かす。

笑かせ方の戦い方がまったく違う。」

見ていて自信のなさそうな人は決して笑えない。経験を積み、鍛えられ、得られた自信があるからこそ、私たちは安心して笑えるのかもしれない。

4月19日 世界一大きな絵

中東情勢の緊迫感が高まっている。ガザ地区でのイスラエルとパレスチナの武力衝突が、周辺諸国を巻き込む形で拡大し、今や報復の連鎖はとどまるところを知らず泥沼化している。

ロシアによるウクライナへの侵略も2年余りが経過し、双方の攻撃により、今なお、多くの犠牲者が発生しているものの、世界の関心は以前と比較をして薄れつつもあるようだ。

そんな混沌とした世界情勢のなか、世界の子どもたちが、国や宗教・人種を超えて共通の喜びを分かち合い、情操を育み、世界平和に対する意識を育てていく。そんな活動がある。それが「世界一大きな絵」というプロジェクトだ。

世界中の子ども達が、5m四方の天竺木綿(白い木綿布)に描いた絵を持ちより、つなぎ合わせることで「世界一大きな絵」を完成させるという活動で、NPO法人アース・アイデンティティ・プロジェクツが1996年から取り組んでおられる。最初のプロジェクトでは、バングラディシュで世界各地の総勢13,000人の子どもたちの絵によって100m四方の大きな絵が完成した。

以来、その取り組みは在日各国大使館などの協力を得ながら世界中に広がりを見せ、2015年には広島被爆70周年、2016年には東日本大震災復興5周年などでの実施や、各種サミット開催時など外交イベントの際の実施などでも取り組まれている。

昨年、ご縁を頂戴し、当該NPO法人とプロジェクトを率いてこられた河原裕子代表理事が本市の市役所を訪問いただき、2024年のパリオリンピック開催に合わせた「世界一大きな絵2020TOKYO~2024PARISへ」への参加を呼び掛けていただいた。

早速、教育委員会とも相談し参加を募ったところ、長岡第四小学校が協力してくれることに。

そして、長四小の6年生が一生懸命制作に取り組んでくれ、卒業間際の3月に、躍動感のあるとても素敵な絵が完成した。

この後、NPOを通じてフランス・パリへ絵が送られ、世界中から集まった絵とつなぎ合わさって「世界一大きな絵」となる。「世界一大きな絵」は秋ごろにパリにて公開される予定だ。

子どもたちの思いが大きな力となり、少しでも平和な世界に近づけることを願っている。

4月12日 批判的思考

今年の春は、ここ数年と比較をしても桜の開花が遅めだったので、保育所や学校などへの入園・入学に際し、桜に祝福された方も多かったのではないだろうか。

今週の火曜日、水曜日に行われた本市の市立小中学校の入学式も、風雨をなんとか耐え忍んだ桜が、初々しい新入生たちを迎えてくれた。新しい門出を迎えられた皆さんの前途が洋々たらんことを心より願いたい。

先日、5日に行われた京都大学の入学式での、湊長博総長の式辞をネットで拝読させていただき、とても感銘を受けたのでここで取り上げてみたい。

大学生活において自己表現することが大切だと説く中で、「自分で書く」「自分で考える」プロセスにおいて「批判的思考」の重要性を以下のように指摘されます。

『さまざまな先入観や偏見などの外的なバイアスをできるだけ排除した、正確な知識と情報に基づいた内省が必要となります。これは批判的思考(critical thinking)と呼ばれます。ここで言う「批判的」とは、他者を非難したり攻撃したりするという否定的な意味ではありません。それは、自らの判断や意志決定において、必要な情報が充分にそろっているか、思考や判断の前提は正しいか、そのプロセスは論理的であるか、好き嫌いなどの恣意的感情や偏見などのバイアスが入っていないか、などを自ら慎重に検証するということです。(中略)

ドイツのハンス・ゲオルグ・ガダマーという哲学者は、自らの充分な批判的思考の上で一定の結論に至った上でもなお、「しかし、相手が正しい(つまり自分は間違っている)可能性はある」とする精神の寛容さが必要であると言っています。「自己発現」も「自己主張」と同義ではありません。私は現代のような情報過剰の時代にこそ、このような冷静な反省的思考と精神の柔軟な寛容さをもって、自らを表現することが重要になっていると思います。』

(全文はこちら:京都大学令和6年度学部入学式式辞(別ウインドウで開く))

ネット上では、論理や根拠の弱さを強く激しい言葉で穴埋めしようとするがごとき主張や、特定の空間に閉じこもり外部など無きに等しいように扱う言説があふれている。

政治の世界でも、他者の意見には耳を傾けず自分自身の主張だけが正義であるといった態度や、万能の神よろしく自身はすべての意見の代弁者であるような姿勢が散見される。

そんな時代だからこそ、冷静な反省的思考と精神の柔軟な寛容さに基づく、熟慮と節度をもった対話が求められている。

4月5日 令和6年度のスタートにあたり

4月1日、新年度の出発にふさわしい春らしい日差しのなか、新たに23名の職員の皆さんを市役所にお迎えすることとなった。

また、年度末には14名の退職者をお見送りしたが、今回の年度替わりにあたっては、部長級の半数近くが退職・退任されたこともあり、とりわけ市役所幹部の皆さんの異動も大きいものとなった。

まさに新しい体制での船出となる。

引き続き、庁内での「対話」を大切にしながら、目の前にある課題はもとより、少し先を見据えたまちづくりに取り組んでいきたいと思う。

そこで、その船出にあたり、幹部の皆さんと一緒に次に示す4つの「対話」のルールを確認した。

- 話しやすい雰囲気と関係性をつくること、相手を決して否定しないこと

- 互いに向き合うのではなく、目指すべき同じ方向を向いて助け合うこと

- 失敗を責めないこと、むしろ失敗を機会として活かすこと

- 食わず嫌いはしないこと、新しいことや変わったことでも受け入れてみること

いつも、「楽しい職場」でありたいと考えている。

「楽しい職場」とは「楽(らく)」な職場ではない。楽しみながら「成果をあげる」職場でなければならない。そのためのルールだといっていい。

これはもちろん、市役所の責任者である自分自身にも課せられる。

私自身への戒めとするためにも、年度のスタートにあたりここに記す。

とはいえ、言うは易く行うは難し。そのことを肝に銘じ、今年度も全力を尽くしたい。