5 戦乱の舞台(7つのものがたり)

- ID:13608

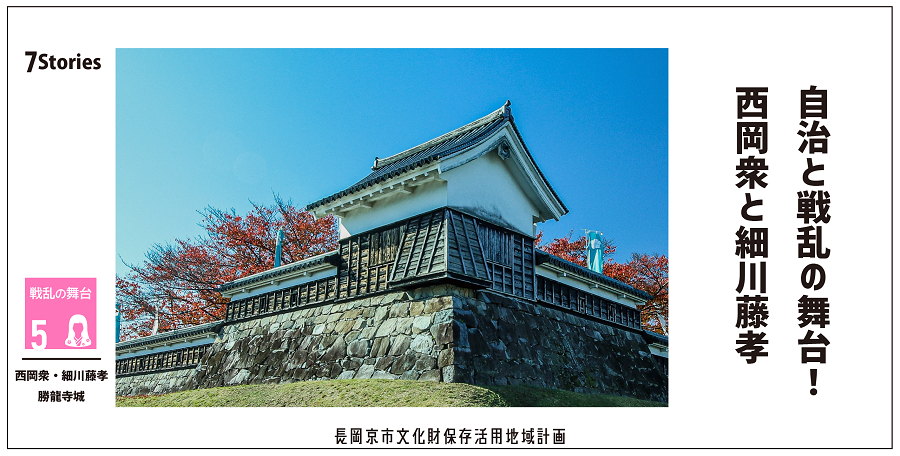

自治と戦乱の舞台!西岡衆と細川藤孝

戦国時代、周辺地域とともに西岡と呼ばれる連帯により暮らしが営まれました。細川藤孝が入った勝龍寺城は、山崎合戦で明智光秀の拠点となり、天下統一の舞台となりました。

主な構成要素

勝竜寺城公園

開田城の土塁

発掘された桝形虎口

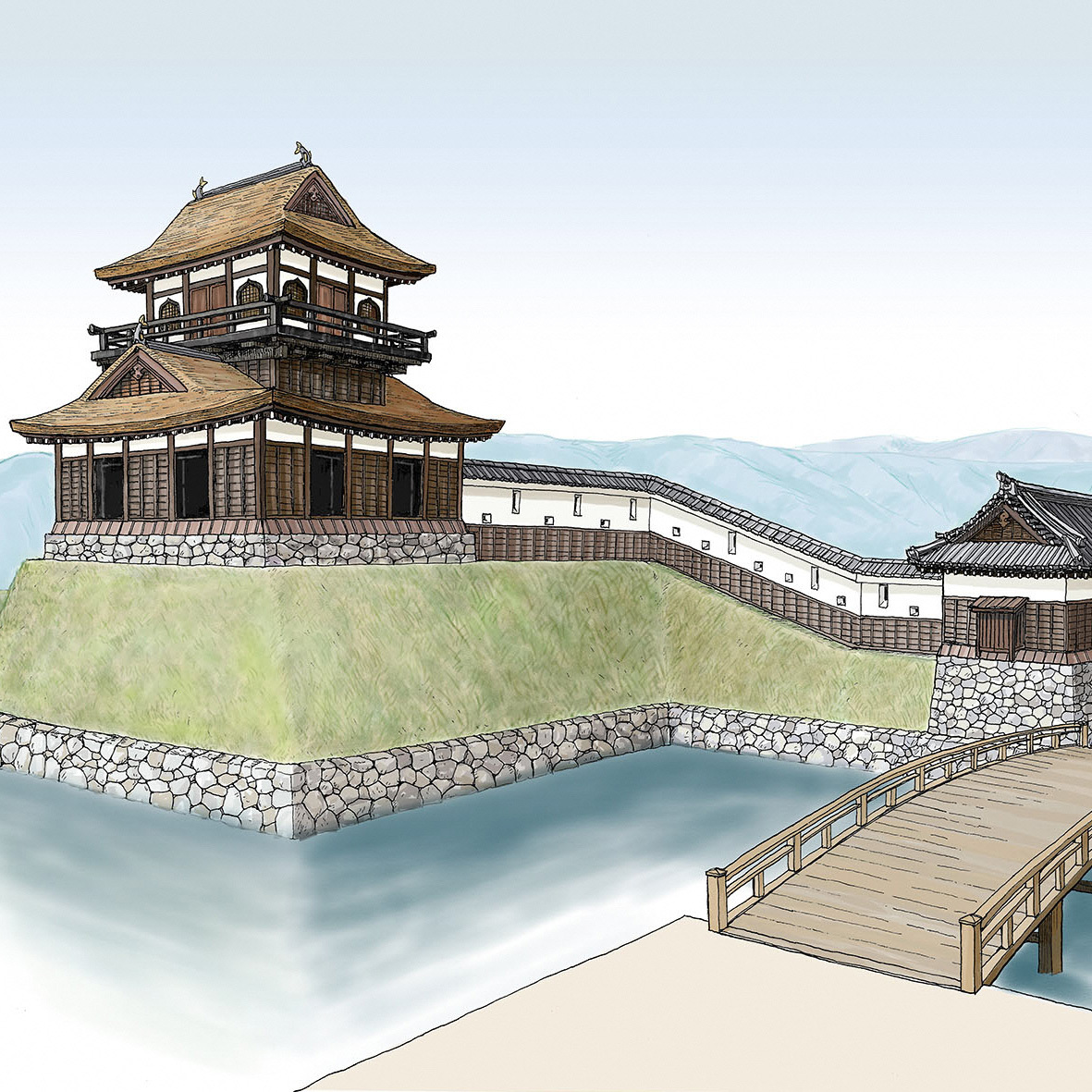

復元された天守

古今伝授の間石碑

鉄砲玉と燈明皿

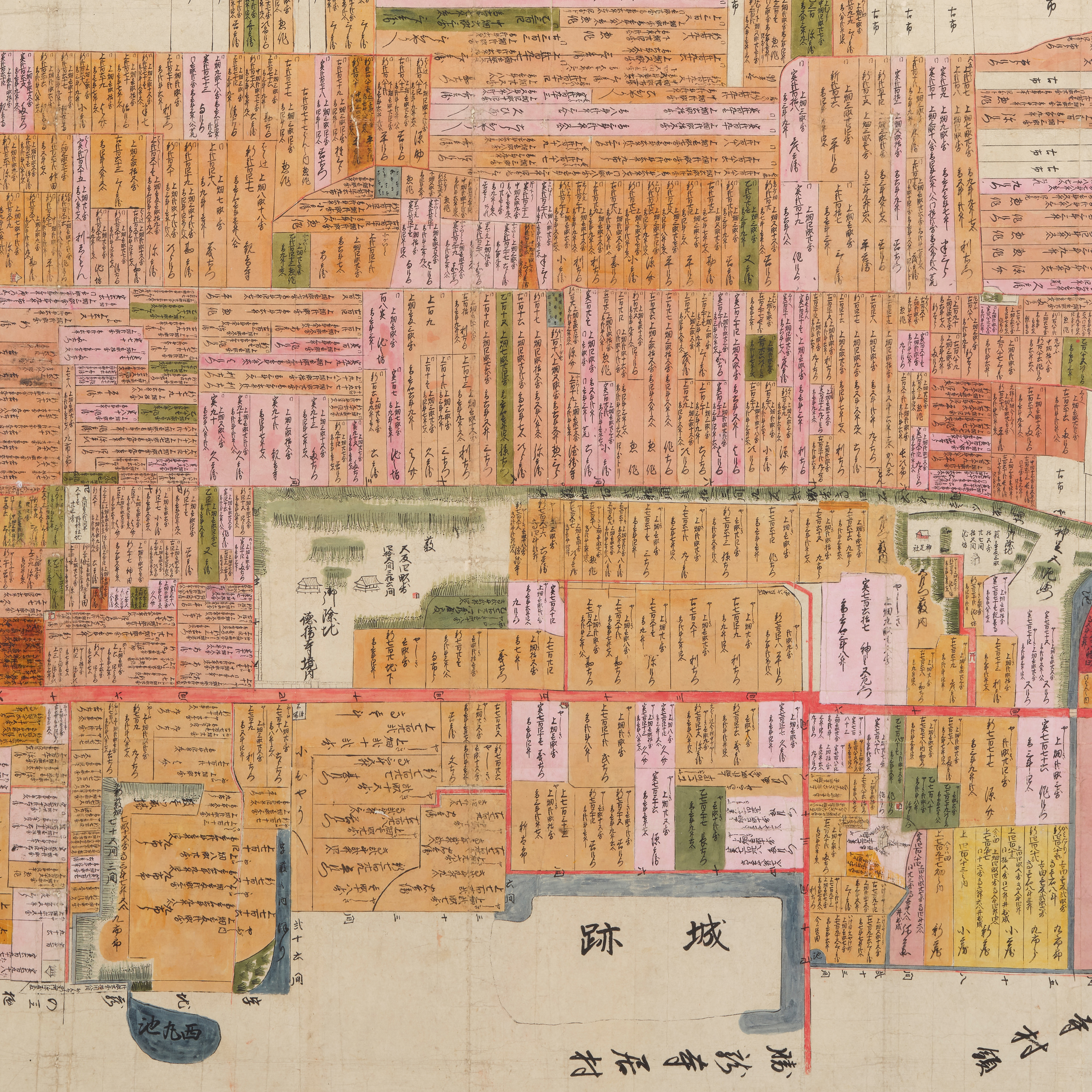

勝竜寺城付近の絵図

ガラシャと忠興

土塁と空堀

「戦乱の舞台」の概要

西岡衆は、西岡を拠点とした、神足氏をはじめ馬場氏・古市氏・林氏・中小路氏・高橋氏・能勢氏・井内氏(本市)、革嶋氏(京都市西京区)、野田氏・物集女氏・鶏冠井氏(向日市)、寒川氏(京都市南区)などの国人・土豪・地侍といった在地の領主層で、江戸時代前期の地誌『雍州府志』で上野城跡の項目に記載される「西郊三十六人衆」が、当時伝承されていた西岡衆を指すと考えられています。彼らは、村落では村の代表者として、また史料によって室町幕府の御家人や有力大名の被官人、徳政一揆を率いる指導者、地域紛争の仲介人、荘園の現地管理者として、その活動が跡づけられます。

西岡衆が居館を構えた西岡とは、14世紀中頃以降一般に使用された広域地名で、桂川から向日丘陵、西山山地の麓までの範囲を指します。その北東部は、桂川から引いた灌漑用水、今井の共同管理を契機として、西岡11ヶ郷と呼ばれる連合体を構成したことが知られますが、西岡はこうした村々相互の連帯による、地理的・歴史的なまとまりを示すものです。

応仁・文明の乱(1467-77)で東西両陣営にわかれたように、西岡衆はそれぞれ自律性が高く、時には同族であっても分属して争いましたが、戦後処理にかかる外部勢力進出の企てに直面し、結合します。それは、西岡の村々連合を背景に、日常的な合力関係のなかで培われ、長享元年(1487)と明応7年(1498)の二度にわたる、乙訓惣国として立ち現れました。乙訓郡の国人領主らは、それぞれの主従関係や応仁・文明の乱での敵対関係を乗り越え、連帯の精神的な支えとして向日宮(現在の向日神社)に結集し、談合を重ねました。ともに活動し、東寺(京都市)をはじめとする荘園領主から必要経費を捻出させ、「国持ち」として自らの手による乙訓郡の支配を目指しました。

本市域には、こうした西岡衆の中世城館が分布しており、所在が確実なものとして、神足城・開田城・今里城の城跡が知られています。勝龍寺城は西岡衆の居城ではなくその前身、寺院の勝龍寺が守護勢力の拠点として、石清水八幡宮に社参する室町幕府将軍警固人夫の集合場所とされたり、応仁・文明の乱で「陣城」に用いられました。その後、室町幕府・細川氏・三好氏及びその家臣ら、それぞれに付き従った西岡衆による権力闘争のなかで、次第に恒常的な城郭、勝龍寺城が築造され、西岡衆の結集核として機能しました。勝龍寺城を、織豊系城郭に大きく造り替えたのが、織田信長の支援を受けて上洛を果たし、将軍となった足利義昭の側近、細川藤孝(幽斎)です。

細川藤孝は、永禄12年(1569)正月には勝龍寺城に進駐したことが知られ、程なく居城とします。藤孝は信長へ接近していくなかで、信長から元亀2年(1571)西岡へ普請役を課して勝龍寺城を要害化するよう命令を受けました。昭和63年(1988)の公園整備に先立つ発掘調査によって、転用石材を使用した石垣の構築や天守・瓦葺きの導入、礎石建物の建築が明らかになっており、当時先駆的な城郭であったことがわかっています。また、平成26年(2014)神足公園の整備にともなう発掘調査で確認された大規模な土塁・空堀跡は、勝龍寺城の改修に合わせて築造されたものと考えられています。加えて、発掘調査では築造に際して、それまであった神足城のものと思われる土塁・空堀を取り込むかたちで形成していたこともわかりました。なお、『綿考輯録』には明智光秀の娘、玉(のちのガラシャ)と藤孝の子息、忠興との婚儀の記事もあり、天正6年(1578)勝龍寺城で執り行われたとされています。

藤孝は、信長から委ねられた一職支配をてこに西岡の統治を進めましたが、天正8年(1580)細川家に編成された西岡衆の一部とともに、丹後に移封されることになりました。勝龍寺城では、連歌や和歌、古典講釈や古典書写、能楽、囲碁など藤孝の文化的な活動も確認され、天目茶碗や茶釜なども出土しており、京都への玄関口に位置した本市域には、戦国争乱から天下統一に至る歴史文化が色濃く残されています。

タケノコ食えストの解説(戦乱の舞台)

5ー1 歴史を開いた城(18ページ)

当時の石垣や瓦を見ることができる!?

勝龍寺城は、近世城郭の特徴である「天守」「石垣」「瓦」の3つをもったお城だったみたい!

公園内では、当時の石垣、展示室では瓦の実物はみることができるよ!天守は今はもうはないけれど、高台にのぼって当時の気分を味わうことができるかもね。

勝竜寺城公園の詳細について、勝竜寺城公園-明智光秀最期の城 細川ガラシャ輿入れの城のページをご確認ください。

〜もっと詳しく〜

山崎合戦で明智光秀の拠点となった、勝龍寺城。

天正10年(1582)明智光秀は、6月2日未明に本能寺の変で織田信長を討ち、13日夕刻には山崎の戦いで羽柴(豊臣)秀吉に敗れ、勝龍寺城へ逃げ込んだんだ。夜になって落ち延び、山科・上醍醐付近で落命したんだけど、この10日余りを指して、“三日天下”と言われているよ。

勝龍寺城は、応仁・文明の乱ごろから京都の支配にかかる要地としてしばしば戦場となり、次第に城郭として整備されていったよ。

永禄11年(1568)、足利義昭を奉じる信長の上洛戦に従軍した細川藤孝が入り、元亀2年(1571)信長の意向を受けて当時最先端の城郭に造り替えたけれど、天正8年(1580)には国替えによって丹後へ移っていったよ。その後城主は置かれず信長の直轄となって、変後は光秀の拠点となったんだ。

勝龍寺城に籠もった光秀が、北門から脱出したというエピソードは、ただ山崎合戦のおよそ100年後、筑前福岡の黒田家が編さんした『黒田家譜』にあるばかりで、軍師黒田官兵衛として知られる孝高を称えるなかで伝えられたものだよ。現存する北門礎石と枡形虎口(ますがたこぐち)西側石垣に、実際のところを聞いてみたいものだね。

5ー2 キリストを信じた姫(19ページ)

玉(のちのガラシャ)は、明智光秀の娘!

父・明智光秀と母・熙子の間に三女として生まれた、玉。

天正6年(1578年)、玉は織田信長のすすめにより、細川藤孝の嫡男・忠興に輿入れしました。当時の滋賀・坂本城から京都・長岡までの行程を、多くの家臣を連れて行列してきたと想像されます。その後2年ほど勝龍寺城で新婚生活を送ったと言われています。

天正10年(1582年)に、光秀が起こした本能寺の変により、玉の人生は一変します。丹後の山奥に幽閉され、家族とも引き離されました。その後許しを得て大坂の細川屋敷へ戻ります。そこでキリスト教に出会い、改宗し、その名を「ガラシャ」(“神の恵み”という意味)としました。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いの前哨戦で、石田三成勢は徳川方についた細川家の妻・ガラシャを人質に取ろうとします。しかし、ガラシャはこれを拒否。家臣に介錯させ、壮絶な最期を遂げたと言われています。その際に、「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」(花も人も散るべき時を知っているからこそ美しいのだ)という大変有名な辞世の句を詠んでいます。

ガラシャの後半生は苦難に満ちたものでしたが、現在の長岡京市域は短いながらも幸せな思い出のある地であったのではないでしょうか。

ガラシャの生涯については、長岡京ガラシャ祭ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

5ー3 名家出身の二人(20ページ)

みんな知ってる!長岡京ガラシャ祭!

みんなのお祭り、長岡京ガラシャ祭。

令和5年(2023)、コロナ禍による中止を挟んでガラシャ祭が第30回を迎えたよ。

ガラシャ祭は、平成4年(1992)勝竜寺城公園の竣工を記念し、市民提案113件のなかから選ばれて、第1回が開催されたんだ。

国のふるさと創生事業を受け、長岡京市が設置した基金を活用して開催したんだ。

「細川家に嫁いできた明智光秀の娘・玉のお輿入れの様子を再現」したものとされるんだけど、それをうかがい知ることができる唯一の歴史資料が、その200年程後に肥後熊本の細川家が編さんした『綿考輯録(めんこうしゅうろく)』だよ。

『綿考輯録』巻9には玉、後のガラシャに関わる記事が比較的にまとまっているんだ。

ここに、「明智左馬助輿に附来り、松井康之請取之、此時御祝言の御座敷八畳敷と次の間六畳敷計也」とあり、続いて「後ニ米田助右衛門女を牧左馬允ニ被遣て、忠興君より御仕立被成候時、女房乗物三挺也、其時の御咄に、当世ハ物事結構ニ成たり、我か妻ハ日向守娘にて丹波一国ニ江州志賀一郡知行する分限にて、女房乗物三挺ニ而来し也、今又助右衛門娘も同し乗物数にて嫁入をする事よと被仰候」と記載されているよ。つまり、嫁入りは輿3挺で、明智家家臣の明智左馬助が付き従い、細川家家臣の松井康之がこれを迎えたんだ。

婚礼は、8畳敷の座敷と6畳敷の次の間との二間で催されたとあるよ。後年、家臣の婚儀を支度した夫細川忠興が、自身のそれを振り返って、最近は物事が立派になったものだと話した、というものなんだ。

参考

玉(ガラシャ)輿入れの様子

天明2年(1782)綿考輯録 部分

国立国会図書館所蔵(国立国会図書館デジタルコレクション)

長岡京ガラシャ祭の詳細は、長岡京ガラシャ祭ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

タケノコ食えストの詳細は、長岡京市の歴史文化発見ドリル「タケノコ食えストータケノコ勇者と長岡京の宝ー」のページをご確認ください。